Jnana Yoga – der Weg des verwirklichten Wissens in den alten Schriften

Jnana Yoga, der Yoga der spirituellen Erkenntnis bzw. der Weg des Wissens, ist die Praxis der Selbsterkenntnis durch Einsicht in die wahre Natur des Selbst. Er verbindet philosophische Untersuchung mit meditativer Verwirklichung. Ziel ist nicht theoretisches Wissen, sondern unmittelbare Erkenntnis der Einheit allen Seins.

Der Mensch sollte sich Fragen stellen wie: Wer bin ich? Wer ist dieser Handelnde? Woher komme ich, woher kommt die Welt? Was ist der Sinn des Lebens? Was ist wirklich usw.? Haupttechniken sind Meditationen und Reflektionen über Schlüsselwahrheiten, um die Antworten auf existenzielle Fragen in sich zu finden.

Kurz zusammengefasst

- Definition: Jnana Yoga ist der Weg des Wissens und der Erkenntnis, nicht nur des Lernens. Er zielt darauf ab, die letzte Wahrheit zu erkennen – nicht durch bloße Ansammlung von Wissen, sondern durch das Leben der Einheit.

- Ziel: Die Befreiung (Mokṣa) vom Kreislauf der Wiedergeburten – erreicht durch Einsicht und Verwirklichung nicht‐getrennten Seins, nicht durch wachsenden Besitz von Lehren.

- Problematik: Haupthemmnis ist Avidyā (Unwissenheit) – das Nicht‐Erkennen des eigenen wahren Selbst führt zu Leiden und Verhaftung in der Erscheinung.

- Praxis: Der Weg verläuft typischerweise über drei Stufen – Shravana (Zuhören), Manana (Nachdenken), Nididhyāsana (Meditation/Verwirklichung) – und wird unterstützt durch Tugenden wie Viveka (Unterscheidungskraft) und Vairāgya (Loslassen).

- Kontext: In klassischen Schriften wie den Upaniṣaden und der Bhagavad Gītā wird Jnana Yoga als eine von mehreren Yoga‐Wege beschrieben, insbesondere im Rahmen des nicht‐dualistischen Advaita Vedānta.

- Praxis im Alltag: Erkenntnis ist nicht etwas Abgehobenes, sondern findet in jedem Moment statt – im Hören, Fühlen, Entscheiden und Staunen. Der Alltag wird zum Übungsfeld.

- Moderne Relevanz und Psychologie: Die Praxis spricht nicht nur spirituelle Suchende an, sondern hat Parallelen zur modernen Psychologie – etwa durch Selbst‐Reflexion, Beobachtung des Geistes und Auflösung des Ego–Spektrums.

- Missverständnisse und Herausforderungen: Jnana Yoga wird häufig mit intellektuellem Grübeln verwechselt. Tatsächlich fordert er nicht nur Denken, sondern radikale Erfahrung – und wird deshalb oft als „der schwierigste“ der Yogawege bezeichnet.

Details und Erläuterungen zu allen Punkten im weiteren Artikel.

Jnana (Sanskrit: ज्ञान jñāna n.) Wissen, Weisheit, Erkennen und Erkenntnis, Kennenlernen, Kennen, Verstehen; sinnverwandt mit Gnosis.

Jnana (Sanskrit: ज्ञान jñāna n.) Wissen, Weisheit, Erkennen und Erkenntnis, Kennenlernen, Kennen, Verstehen; sinnverwandt mit Gnosis.

Ziel(e) des Jnana Yogas

Erkenntnis der letzten Wahrheit, Erlösung (Moksha) vom Kreislauf der Wiedergeburten. Keine Ansammlung von Wissen, sondern Erreichung von Weisheit im Sinne von innerlich verwirktlichem Wissen der Einheit. Damit soll ersehnte Freiheit, Kaivalya, einhergehen.

Unterschied zu anderen Yogawegen

Während Karma Yoga über das Handeln führt, Bhakti Yoga über die Hingabe und Raja Yoga über Konzentration und Meditation, wählt Jnana Yoga den Weg der Erkenntnis. Doch diese Wege schließen sich nicht aus. Im Gegenteil – sie ergänzen sich.

Der Jnana-Yogi hinterfragt die Wirklichkeit, während der Bhakti-Yogi sie liebt und der Karma-Yogi sie durch selbstloses Tun gestaltet. Wer versteht, dass all diese Wege auf dasselbe Ziel weisen – Befreiung durch Einsicht in die Einheit allen Seins –, sieht es eventuell so: Jnana Yoga ist nicht überlegen, sondern vervollständigt das Ganze.

Handeln ohne Anhaftung: Karma Yoga erklärt Dieser Artikel zeigt dir, wie Karma Yoga – der Yoga der Tat – in einer fordernden Gegenwart trägt: mit klaren Prinzipien, geerdeten Übungen und ehrlicher Selbstprüfung. Ein jahrtausendealter spiritueller Pfad, den eigenen Alltag yogisch zu durchweben. Statt Erfolgsfixierung lernst du, im Tun selbst Halt zu finden: aufmerksam arbeiten, dienen ohne Pose, Ergebnisse loslassen und dabei innerlich frei werden. Theorie und Praxis greifen zusammen – ohne Hochglanz, mit Kanten, damit du den Weg im ganz normalen Alltag gehen kannst. Hier weiterlesen: Handeln ohne Anhaftung: Karma Yoga erklärt Bhakti-Yoga: Bedeutung und Alltagspraxis Wenn du dich schon gefragt hast, was hinter dem Begriff Bhakti-Yoga steckt und wie er in deinem Leben wirken kann – dann bist du hier richtig. Bhakti-Yoga steht für liebevollen und verehrenden Hingabe zu Gott, einem Guru und/oder der gesamten Schöpfung. In diesem Artikel erkundest du den Weg der hingebungsvollen Liebe: seine Wurzeln, Praxisformen und Bedeutung für unsere Zeit. Du bekommst nicht nur Orientierung, sondern auch Impulse, wie Bhakti-Yoga im Alltag lebendig werden kann. Es gibt viele Spielarten der Bhakti … Raja Yoga nach Patanjali – die acht Stufen erklärt Dieser Artikel bietet dir eine klare und fundierte Orientierung zum Raja Yoga – einem klassischen Pfad zur Selbstbeherrschung und Bewusstseinsbildung. Dabei vermitteln wir nicht nur die zentralen Lehren, sondern zeigen auch, wie sich diese im Alltag praktisch umsetzen lassen – mit dem Ziel, innere Ruhe, Klarheit und echte geistige Freiheit zu erreichen. Hier findest du auch die Sutras, welche den Raja Yoga im Sinne Patanjalis erläutern. Am Ende finden sich Text- und Videobeiträge, in denen Yogakundige ihre Sicht des Raja-Yogas darlegen. Hier weiterlesen: Raja Yoga nach Patanjali – die acht Stufen erklärtBeitrag: Handeln ohne Anhaftung: Karma Yoga erklärt

Handeln ohne Anhaftung: Karma Yoga erklärt – Philosophie, Ethik, Beispiele

Beitrag: Bhakti-Yoga: Bedeutung und Alltagspraxis

Bhakti-Yoga: Der Weg der hingebungsvollen Liebe und seine Alltagspraxis

Beitrag: Raja Yoga nach Patanjali – die acht Stufen erklärt

Raja Yoga nach Patanjali – die acht Stufen erklärt

Avidya – das Problem namens Unwissenheit

Menschen neigen diesem und jenem zu, leiden und stolpern "blind" durchs Leben. Der Grund für Verhaftung, Stolpern und Leiden ist (u. a. laut Advaita-Vedanta) "Avidya" – die Unwissenheit. Auch das Yogasutra sieht hier das Kernübel für alle Hindernisse auf dem Weg zur Freiheit:

Yoga Sutra II-4: Avidya, die Unwissenheit, ist die Wurzel der übrigen Kleshas; diese können ruhend, abwechselnd, gedämpft oder voll aktiv in Erscheinung treten

Eigentlich ist das erforderliche Wissen (wiederum u. a. laut Advaita-Vedanta) in jedem Menschen bereits vorhanden, muss nur ... "verwirklicht" werden. Wie kann dies erfolgen?

Das Hören (Shravana) der Lehren ist der erste und notwendige Schritt im Jnana Yoga. Es vermittelt das Wissen über das Selbst und die Wirklichkeit. Doch allein das Hören genügt nicht – es muss durch Nachdenken (Manana) und Meditation (Nididhyasana) verinnerlicht werden. Das Mahabharata-Zitat verdeutlicht dies sinngemäß:

„Wer nicht erkennt, sondern nur vieles gehört hat, kann den Sinn der Schriften nicht verstehen, so wie ein Löffel nichts vom Geschmack der Suppe weiß“

Mahabharata II,55,1

Herausforderungen auf dem Weg des Wissens

Der Weg des Wissens klingt edel und gemütlich, ist aber unbequem. Er verlangt nichts weniger als die Bereitschaft, die eigenen Überzeugungen zu hinterfragen – auch die spirituellen. Jnana Yoga ist kein Weg für reine Theoretiker. Zu denken reicht nicht; die Erkenntnis muss durchlebt werden.

Viele verwechseln Jnana Yoga mit intellektueller Spitzfindigkeit. Doch wahres Wissen ist nicht das Anhäufen von Begriffen, sondern das Verlöschen der Trennung zwischen Wissendem und Wissen.

Die größte Schwierigkeit liegt darin, das Denken selbst zu durchschauen, ohne sich in seinen Spiegelungen zu verlieren.

Das Paradox des Wissens

Je mehr der Jnana-Yogi sucht, desto deutlicher erkennt er: Es gibt nichts zu finden. Das Wissen, nach dem er strebt, kann nicht „gewonnen“ werden, weil es bereits da ist. Es offenbart sich laut vieler Stimmen, wenn der Suchende aufhört, zu suchen.

Das ist aber vermutlich kein intellektueller Trick, sondern eher im Bereich existenzielle Erfahrung anzusiedeln – schmerzhaft und befreiend zugleich. Vielleicht liegt darin der Grund, warum dieser Weg so selten gegangen wird: Er verspricht nichts, was man haben könnte, sondern halt nur das, was man ist. Nur dann anders ;-)

Die Lösung: Praxis des Jnana Yoga

Die folgenden Stufen des Jnana Yoga, auch als Jnanamarga, „Weg des Wissens“ bekannt, kann man sich als zyklischen Ablauf vorstellen, der sich durch eine immer weitgehendere Wissensverwirklichung spiralförmig nach oben (zur Selbstverwirklichung, Freiheit) schraubt.

- Shravana -Zuhören

Früher gab es ja noch keine Bücher, von daher hörte man die Weisheit aus dem Munde eines kundigen Lehrers. - Manana – Nachdenken und Reflexion

Das reine Anhören des Wissen reicht bei Weitem noch nicht aus. Im nächsten Schritt muss das Wissen aufgenommen und verdaut werden. Dies geschieht über das Durchdenken des Wissensstoffes. Dem allmählichen Annehmen und Verwirklichen.

Viele Jnana-Schriften sind als Zwiegespräch zwischen einem Schüler, der Zweifel äußert, und einem Guru, der diese beantwortet, geschrieben. In dieser Art kann man sich die Reflexion über den Wissensstoff vorstellen. - Nididhyasana und Anubhava: Meditieren und Verwirklichen

Zur weiteren Verwirklichung des Wissens wird darüber meditiert und sich um Umsetzung des Wissens im Alltag bemüht. Ist die volle Verwirklichung des Jnana Yoga – Wissens erreicht, wird man zum Jivamukti, zum lebend Befreiten bzw. Erleuchteten.

Übrigens: Auch Buddha sah die "rechte Erkenntnis" bekanntlich als einen Schritt auf dem achtfachen Pfad zur Erlösung.

Anmerkung: Wissen ist nicht Erkenntnis

Wir leben in einer Zeit, in der Wissen im Überfluss vorhanden ist – aber Erkenntnis selten. Wissen beschreibt, benennt, analysiert. Erkenntnis verwandelt.

Jnana Yoga unterscheidet scharf zwischen diesen beiden Ebenen. Das eine ist gedanklich, das andere existenziell. Man kann Bücher über Erleuchtung lesen, ohne je einen Funken davon zu erfahren. Erkenntnis geschieht, wenn das Denken still wird – und etwas anderes in uns zu sehen beginnt.

Hilfsmittel des Jnana Yoga

Auf dem Weg des Wissens unterstützen den Yoga-Aspiranten die in der Yoga-Philosophie üblichen Hilfsmittel wie

- Loslösung von weltlichen Dingen und Wünschen – Vairagya

- Sehnsucht nach der Wahrheit, nach dem Wahren, dem Beständigen – Mumukshutva

- Üben der Praxis des Jnana Yogas – Loslassen und Üben, wie in Yoga Sutra I-12 geschrieben.

- Entwickeln der Tugenden des Yogas – Kontrolle über Geist und Sinne, ethisches Verhalten, Ausdauer, Glauben, Sammlung, Meditation.

- Viveka – Unterscheidungskraft. Das Erkennen von dem, was vergänglich ist im Unterschied zu jenem, was bleibt.

Yoga Sutra I-12: Übung (Abhyasa) und Nichtanhaften (Vairagya) führen zur Beruhigung der Bewegungen des Geistes (Nirodha)

Yoga Sutra II-30: Die förderlichen Selbstbeschränkungen (yamas) sind Nichtverletzen, Wahrhaftigkeit, Nichtstehlen, Enthaltsamkeit und Begierdelosigkeit

Yoga Sutra II-31: Die Yamas sind überall einzuhalten, unabhängig vom eigenen Status, dem Ort, der Zeit oder den äußeren Umständen – sie stellen das Große Gelübde dar

Yoga Sutra II-32: Die Nyamas lauten Reinheit, Zufriedenheit, Selbstdisziplin, Selbststudium und Hingabe an Ishvara (Ur-Guru, Gott, göttliches Ideal)

Yamas und Niyamas: Ethik im Yoga verstehen und im Alltag anwenden Keine spirituelle Richtung kommt ohne Verhaltensregeln aus. Diese legen fest, welche ethischen Handlungsweisen für einen Aspiranten (oder auch jeden Menschen) förderlich sind. Was dem Christen die zehn Gebote, das sind dem Yogi die Yamas und Niyamas. Gleichzeitig sind die Yamas und Niyamas die ersten beiden Stufen im Raja Yoga, dem achtgliedrigen Yoga-Pfad (auch Ashtanga-Yoga genannt). Patanjali, der bekannteste Yogaphilosoph, definiert die Yamas und Nyamas im Yogasutra. Dieser Artikel zeigt, wie sich alte Weisheit im modernen Alltag verankern lässt: Was sind die Yamas und Niyamas? Wie werden diese in den alten Schriften ausgelegt? Und wie wende ich die Yamas und Niyamas im Alltag an? Der Artikel gibt Antwort und hält zwei Downloads (Poster & Merkkarte) parat. Hier weiterlesen: Yamas und Niyamas: Ethik im Yoga verstehen und im Alltag anwendenBeitrag: Yamas und Niyamas: Ethik im Yoga verstehen und im Alltag anwenden

Yamas und Niyamas: Ethik im Yoga verstehen und im Alltag anwenden

Jnana Yoga im Alltag

Der Weg des Wissens ist keine Flucht aus dem Leben, sondern ein Weg mitten hindurch. In jedem Gespräch, in jeder Entscheidung, in jedem kleinen Zweifel liegt eine Gelegenheit zur Erkenntnis. Der Übende stellt sich nicht nur die Frage „Wer bin ich?“, sondern beobachtet, wie sich diese Frage in der Praxis anfühlt – beim Autofahren, im Streit, im Büro, im Supermarkt.

Jnana Yoga bedeutet, die alltäglichen Erfahrungen als Spiegel des Bewusstseins zu begreifen. Jede Begegnung kann zur Meditation werden, jede Irritation zum Lehrer.

Statt sich vom Weltgeschehen zu distanzieren, lernt man, sich nicht mehr darin zu verlieren. So wird die Welt nicht Feind der Erkenntnis, sondern ihr Feld. Wer diesen Weg ernsthaft geht, erfährt: Erkenntnis ist keine trockene Theorie – sie riecht nach Staub auf der Haut, nach Lärm auf der Straße, nach menschlichem Leben.

Mahavakyas: Sätze zum Üben

Besonders geeignet für eine zügiges Voranschreiten auf dem Jnana-Pfad ist das Anwenden der Jnana-Praxis auf die Mahavakya-Sätze.

Ein Mahavakya (Sanskrit महावाक्य, mahāvākya n. "großer Ausspruch") bezeichnet im Vedanta einen ganz besonderen Lehr- und Übungssatz, dessen innere Verwirklichung einen der Freiheit (Moskha) einen großen Schritt näher bringt.

Vornehmlich geht es bei den Mahavakyas darum, das Einssein des Selbst Atman mit dem Einen Brahman (Gott oder das universale Bewusstsein) zu erkennen.

Die vier Haupt-Mahavakyas

Die folgenden vier Mahavakyas stammen aus den Upanishaden und werden als die wichtigsten Lehrsätze angesehen. Diese Schlüsselsätze sollen im Jnana Yoga nicht nur verstanden, sondern direkt erlebt werden.

Bewusstsein ist Brahman

prajnanam brahman (प्रज्ञानम ब्रह्म prajñānam brahman) aus der Aitareya Upanishad 3.3 zum Rigveda.

Das bist Du

tat tvam asi (तत्त्वमसि tat tvam asi). Nämlich Brahman. Aus der Chandogya Upanishad 6.8.7 zum Samaveda.

Anders ausgedrückt:

Dein Selbst (Atman) ist Brahman

ayam atma brahman (अयम् आत्मा ब्रह्म ayam ātmā brahman) aus der Mandukya Upanishad 1.2 zum Atharvaveda.

Oder auch:

Ich bin Brahman

aham brahmasmi (अहं ब्रह्मास्मि aham brahmāsmi) aus der Brihadaranyaka Upanishad 1.4.10 zum Yajurveda.

Weitere Mahavakyas

Neti, neti – Nicht dies, nicht das!

neti neti (नेति नेति neti neti) aus der Brihadaranyaka Upanishad (II.4.2). Meint: Das Unendliche, Brahman, kann nicht bezeichnet oder beschrieben werden. Alles, was benannt oder durch den Verstand – Buddhi – verstanden werden kann, ist nicht Brahman, da dieser nie ein Objekt sein kann. Wenn alle Bewusstseinsobjekte ausgeschlossen werden, bleibt nur noch das übrig, das nicht benannt werden kann – die unveränderliche Wahrheit, das Absolute, Unveränderliche, alles umfassende – Brahman.

All dies ist wahrhaftig Brahman

Sarvam Khalvidam Brahma (सर्वं खल्विदं ब्रह्म sarvaṃ khalv idaṃ brahma), alles ist Brahman.

Eines ohne ein Zweites

ekam advitiyam – Es gibt nichts außer dem Einen Absoluten.

Alles Leben ist Yoga

Dieser Leitsatz Sri Aurobindos wird hin und wieder auch als ein Mahavakya geführt.

Tipp

Manchmal fragt man sich während einer längeren Meditation, worauf man sein Bewusstsein jetzt einmal ausrichten könnte. Dann bietet sich die Ausdehnung des eigenen Bewusstseins auf die Aussage eines Mahavakyas an, z. B. indem du versuchst, dein Bewusstsein über dich selbst hinaus auszudehnen.

Du kannst dir hier diese Mahavakyas herunterladen und ausdrucken (1ne Seite):

Wenn du einen schönen Jnana-Satz ergänzen kannst, freue ich mich über eine Ergänzung von dir:

Über welche Einsicht könnte man beim Jnana Yoga noch reflektieren?

Vielen Dank für jede Anregung!

Jnana Yoga und Advaita Vedānta

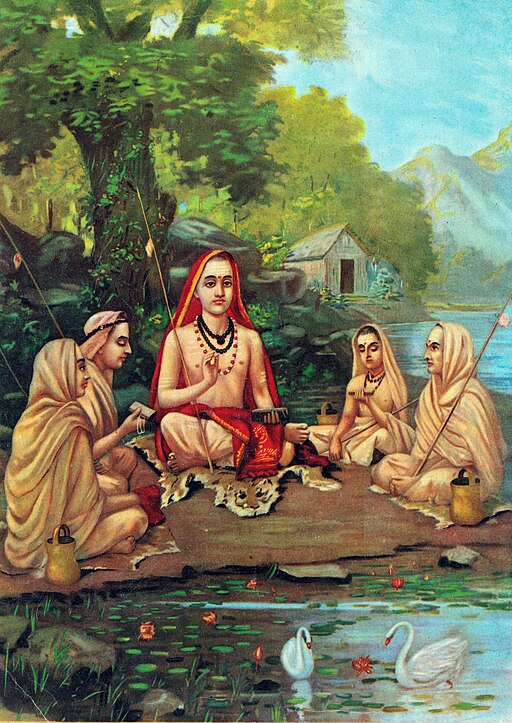

Der Jnana Yoga ist wie schon gesehen eng mit der Philosophie des Advaita Vedānta verbunden – dem nicht-dualistischen Denken, das auf sehr alte Schriften zurückgeht und später besonders durch Śaṅkara (8. Jh. n. Chr.) geprägt wurde. Advaita bedeutet „Nicht-Zweiheit“. Es gibt keine Trennung zwischen Gott, Welt und Individuum – alles ist Ausdruck des einen Bewusstseins.

Die Praxis des Jnana Yoga ist somit keine Suche nach einem neuen Wissen, sondern eine Rückkehr zu dem, was immer schon da war: dem reinen Gewahrsein, das alles durchdringt. Śaṅkara sagte:

„Brahman ist das Einzige, die Welt ist Erscheinung, das Selbst ist nichts anderes als Brahman.“

Jnana Yoga kann als Versuch der praktischen Umsetzung dieser Einsicht betrachtet werden.

Jnana Yoga in alten Schriften

Die Wurzeln des Jnana Yoga reichen in die vedische Zeit zurück, insbesondere in die Upanishaden (ab etwa 800 v. Chr.). Dort wird ebenfalls die Erkenntnis des Selbst (Ātman) als identisch mit dem Absoluten (Brahman) beschrieben.

Kapila, der legendäre Begründer der Sāṃkhya-Philosophie, prägte zwar wichtige Begriffe des indischen Denkens, doch das Sāṃkhya-System unterscheidet sich grundlegend vom Jnana Yoga, da es dualistisch bleibt und nicht auf die Einheit von Ātman und Brahman abzielt.

Beginnen wir mit den ...

Wurzeln in den Upanishaden

Bei den Upanishaden handelt es sich um jene poetisch-philosophischen Texte, die zwischen 800 und 500 v. Chr. entstanden sind. Dort wird die zentrale Erkenntnis formuliert, die später das Herz des Jnana Yoga bildet: Ātman ist Brahman – das individuelle Selbst ist identisch mit dem universellen Sein.

Diese Einsicht sprengt die Vorstellung eines getrennten Ichs. Wer sie wirklich erfasst, erkennt: Es gibt keinen „anderen“. Alles ist Ausdruck des einen Bewusstseins. Jnana Yoga versucht wie geschildert, diese Erfahrung nicht nur zu verstehen, sondern zu leben – durch klare Unterscheidung (Viveka), geistige Disziplin und kontemplative Innenschau.

Schauen wir uns weitere wichtige Schriften zum Jnana Yoga an.

Mahabharata Epos – ab 400 v. Christus begonnen

(Mahābhārata 12.188.1-7)

Bhīṣma sagte: (1) Nun, Pārtha, werde ich dir den vierfachen Yoga der Meditation erklären, wissend, dass die großen Weisen ewige Vollkommenheit erreichen.

(2) Yogis üben so, dass ihre Meditation gut etabliert ist. [Durch das Üben] werden große Weise, die durch Wissen (jñāna) gesättigt sind, deren Verstand Nirvana erreicht hat,

(3) nicht wiedergeboren, Pārtha, und werden von den Übeln der weltlichen Existenz (saṃsāra) befreit. Befreit von den Fehlern der Geburt (janmadoṣas), sind sie in ihrer eigenen Natur etabliert,

(4) gleichgültig gegenüber Paaren von Gegensätzen [wie Erfolg und Misserfolg], für immer in Reinheit (sattva), befreit, ohne Anhaftung oder Streit und mit Frieden im Geist.

(5) Der Weise, der regungslos wie ein Stück Holz sitzt, sollte, nachdem er seinen Geist mit seinen Sinnesfähigkeiten verbunden hat, seinen fleißigen und konzentrierten Geist auf diese Dinge konzentrieren.

(6) Er soll kein Geräusch mit seinem Ohr hören, noch Berührung mit seiner Haut spüren, noch Form mit seinem Auge wahrnehmen, noch schmeckt er mit seiner Zunge.

(7) Und durch Meditation sollte der Kenner des Yoga alle Gerüche verlassen; der Mächtige [Yogi] sollte kein Verlangen nach diesen Dingen haben, die die fünf Sinne anregen.

usw.

Bhagavad Gita – ca. 500 bis 200 v. Christus

Auch in der Bhagavad Gita (Teil von Buch 6 des Mahabharata: Bhishmaparva) finden sich Textstellen zu Jnana Yoga:

(3.3) Krishna sagt: Oh makelloser Arjuna, in alten Zeiten verkündete ich eine zweifache Perfektion in dieser Welt: Durch den Yoga des Wissens (jnanayoga) für die Schüler des Samkhya und durch den Yoga der Tat (karmayoga) für die Yogis.

(5.2) Krishna: Verzicht/Askese und der Yoga der Tat führen beide zu höchster Seligkeit, aber der Yoga der Handlung ist dem Yoga des Verzichts auf Handlung überlegen.

(5.4) Nur die Unwissenden, nicht die Weisen, behaupten, karma-yoga (hingebungsvolles Dienen) würden sich vom analytischen Studium der materiellen Welt [sāṅkhya] unterscheiden. Wer eines von beidem korrekt durchführt, erntet die Früchte von beiden.

...

(5.16) Wenn einer mit dem Wissen erleuchtet ist, das die Unwissenheit zerstört, offenbart dieses Wissen ihm alles, wie auch die Sonne bei Tage alles erleuchtet.

Yoga der Einsicht/des Intellekts: Buddhiyoga

(2.49) Oh Arjuna, Handlung ist dem Yoga des Intellektes/der Einsicht (Buddhiyoga) weit unterlegen. Suche Zuflucht bei der Einsicht! Elend sind diejenigen, die durch Ergebnisse/Früchte der Handlung motviert sind.

(10.10) Diejenigen, die beständig diszipliniert, mich (Krishna) mit Liebe verehren, denen gebe ich den Yoga des Intellektes/der Einsicht [Jnana!], durch den sie [dann] zu mir kommen.

Selbstbeherrschung

(4.27) Andere opfern alle Tätigkeiten der Sinne und die Tätigkeiten der Lebensenergie (prana) im Feuer des Yogas der Selbstkontrolle (atma samyama yoga) , welches durch Erkenntnis (janana) entfacht wurde.

Mehr Jnana Yoga in der Bhagavad Gita: Sukadev liest im folgenden Video in der Gita über Jnana Yoga und reflektiert das Gelesene.

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Anmerkungen zu Jnana-Yoga in der Gita

"Im Gegensatz zun weitverbreitetem populären und sogar gelehrten Glauben lehrt die Bhagavadgītā keine Triade von Karmayoga, Jñānayoga und Bhaktiyoga. Während es im Karmayoga-Text fünf Instanzen gibt, erscheint das zusammengesetzte Wort Jnānayoga nur zweimal und Bhaktiyoga nur einmal. Außerdem erscheinen die drei niemals zusammen." Darüber hinaus würden "... Viele andere Arten von - oder Mittel zum - Yoga ..." im Text der Bhagavad Gita genannt."

Quelle: Roots of Yoga zum Jnana-Yoga in der Gita

Aber: In der Bhagavad Gītā werden die Wege des Wissens (Jnana), des Handelns (Karma) und der Hingabe (Bhakti) beschrieben, auch wenn die Begriffe nicht immer als feste Bezeichnungen („Jnana Yoga“, „Bhakti Yoga“) verwendet werden. Die Gītā betont die Verbindung dieser Pfade: rechtes Handeln ohne Anhaftung, Erkenntnis der Wahrheit und liebevolle Hingabe an das Göttliche führen gemeinsam oder (in korrekter Weise) einzeln betrieben zur Befreiung (Moksha). Der Text integriert damit verschiedene spirituelle Ansätze, anstatt sie streng voneinander zu trennen.

Textauszüge aus der Malinivijayottara Tantra - 6.-10. Jhd. n. Chr.

In Roots of Yoga wird der im Malinivijayottara Tantra beschriebene Yoga zu den sechsfältigen Systeme gezählt. Hier lauten die sechs Techniken:

- Atemkontrolle (Pranayama)

- Fixierung ( Konzentration)

- Unterscheidung (Jnana Yoga)

- Meditation

- Samadhi

- Rückzug ( Pratyahara )

Im vierten Kapitel wird Jnana Yoga charakterisiert:

(4.4) Sie halten Yoga für die Vereinigung von einem Ding (vastu) mit einem anderen. Ein "Ding" wird das genannt, welches bekannt sein muss, um festzustellen, welche [anderen] Dinge zurückgewiesen werden müssen und immer so weiter.

(4.5) Und es [das Ding?] kann in seinen zwei Formen nicht ohne das rechte Wissen (jnana) erkannt werden. Dieses rechte Wissen wurde von Shiva gelehrt, um dies [die Vereinigung] zu erreichen.

Padma Samhita, ebenfalls 6.-10. Jhd. n. Chr.

Brahma (einer der Hauptgötter im Hinduismus) sprach:

(1.1) Oh Seliger, Oh du Strom des Mitgefühls, Oh höchster Geist, du hast das höchste Gut beschrieben, das ein Mensch erreicht, der Wissen hat und sich dem Yoga hingegeben hat.

(1.2) Beschreibe dieses Yoga, wenn es da mehr für Menschen wie mich, die dich verehren, gibt, wenn du uns deine Gunst zeigen willst.

(11.3) Der selige Herr sprach: Oh Viergesichtiger, die Verbindung (Samyoga), welche die Verfeinerung des ungestörten Geistes in jedem Sinnes-Objekt ist, ist von zweierlei Art.

(1.4) Den Geist beständig nur auf vorgegebene Handlungen konzentriert, mit dem Gedanken "Handlung (Karma) muss ausgeführt werden" – dies wird Yoga der Handlung (karmayoga) genannt.

1.5 Zum anderen: Beständig den Geist auf das höchste Ziel fixierend, ist als Yoga des Wissens [Jnana Yoga], welches zu kompletten Erfolg führt und welches verheißungsvoll/glückverheißend ist.

[Könnte es vielleicht besonders wirkungsvoll sein, beide Yoga-Formen zusammenzuführen?]

(1.6) Der Geist, der in beiderlei Yoga-Formen, deren Merkmale wir genannt/gelehrt haben, etabliert/fundiert ist, geht schnell zum höchsten Gut, welches durch Befreiung gekennzeichnet ist.

Brahma-Sutra Bhasya von Shankara (um 800 n. Chr.)

2.1.3 In den Abhandlungen zu Yoga wird gesagt: "Yoga meint die (Hilfs-)Mittel, die Realität zu erkennen."

Anschaulich und klar findet sich Sinn und Zweck des Jnana Yogas hier und in anderen Schriften bei Shankara beschrieben.

Eines seiner wichtigsten Werke neben dem Brahma Sutra Bhyasa heißt Viveka Chudamani (Kleinod der Unterscheidung). Mit Unterscheidung meint Shankara dabei die Unterscheidung zwischen Wirklichkeit und Nicht-Wirklichkeit. In seinen Worten:

"Richtige Unterscheidung lässt uns das wahre Wesen eines Seiles erkennen und vertreibt die quälende Angst, die unsere irrtümliche Annahme, es sei eine Schlange, hervorruft“.

Doch so einfach ist der Weg zur Unterscheidungskraft nicht. Nur durch "Hingabe" an die Kraft der Unterscheidung und ständiges Bemühen wird er nach und nach den Schleier der Maya überwinden. Dann:

"So mag er seine eigene Seele retten, die in den Fluten von Leben und Tod (Samsara) versunken ist“.

Shankara weiter: Nur wer "seine Gedanken von allen irdischen Freuden abwendet, wer Gleichmut und die verwandten Tugenden besitzt, wer überdies nach Befreiung (Mukti) verlangt" ist überhaupt fähig, die wahre Wirklichkeit, Brahman, zu suchen.

Textauszüge aus der Vasistha Samhita ca. 13 Jhd. n. Chr.

(I.31) Vasistha sagte: Yoga besteht aus tiefreichendem Wissen. Yoga findet sich im Selbst. Es hat acht Hilfmittel und es soll die Pflicht aller sein.

Swami Sivananda über Jnana Yoga – die Neuzeit

Swami Sivananda Saraswati (* 8. September 1887 in Pattamadai, Tamil Nadu; † 14. Juli 1963, bürgerlicher Name: Kuppuswami)

Swami Sivananda (Mitte) am Tag der Sannyasa-Einweihung von Swami Chinmayananda am 25. Februar 1949, Maha Shivratri Day, nebst weiteren Schülern

Sivananda betont, dass Jnana Yoga nicht intellektuelles Wissen meint. Nicht nur irgendein Wissen hören oder lesen und dieses Wissen dann für wahr halten. Es geht vielmehr um Paravidya, das höchste, absolute Wissen.

Aufgabe des Jnana Schülers sei es zunächst, sich die oben genannten Hilfsmittel/Voraussetzungen des Yogas anzueignen. Sivananda verweist dabei u. a. auf die sechs edlen Tugenden Shatsampat:

- Ruhe des Geistes (Sama),

- Sinneskontrolle (Dama),

- Überdruss oder Abkehr (Uparati) von weltlichen Dingen,

- Duldungskraft (Titiksha),

- Vertrauen (Sraddha) und

- vollkommene Konzentration (Samadhana)

Wenn sich hierzu eine starke Sehnsucht nach Befreiung gesellt, kann der Jnana-Yogi zu Füßen des Gurus oder aus alten Schriften gewinnbringend Wissen aufnehmen und mit dem Ziel der Erleuchtung in sich weiter (mit obigen Praxis-Schritten) reflektieren und verwirklichen.

Sivananda schildert weiterhin sieben Stadien des Jnana Yoga:

- Sehnsucht nach Wahrheit (Subhechha),

- rechtes Befragen (Vicharana),

- Ausdünnen des Geistes (Tanumanasa),

- Erlangen der Reinheit (Sattvapatti),

- durch nichts berührt sein (Asamshakti),

- Brahman in allem sehen (Padarthabhavana)

- immerwährender Samadhi (Turiya).

Alle Artikel auf Yoga-Welten mit Bezug zu Turiya

Die Mandukya Upanishad (auf Deutsch)

Die Mandukya Upanishad ist die Kürzeste aller Upanischaden und umfasst lediglich zwölf Verse. Doch diese haben es in sich! Sollen Sie doch (gemäß Radhakrishnan) eine grundlegende Herangehensweise an die Erkenntnis der letzten Realität beinhalten.

Der Inhalt dreht sich hauptsächlich um das Mantra OM und die vier Zustände des Bewusstseins (Wachen, Träumen, Tiefschlaf und einen mystischen vierten Zustand der Erleuchtung – Turiya.

Der Text besteht nur aus 12 Versen. Ich habe eine eigene Übersetzung erstellt, die (hoffentlich) das Gemeinte korrekt wiedergibt, dabei aber verständlicher zu lesen ist.

Hier weiterlesen: Die Mandukya Upanishad (auf Deutsch)

bāhya-ābhyantara viṣaya-akṣepī caturthaḥ

बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः

Es wird geheimnisvoll: An dieser „kryptischen“ Sutra scheiden sich die Geister bei der Deutung des „vierten Zustandes“. Für manche wird hier schon Samadhi erreicht.

In II-51 wird „das Vierte“ Pranayama thematisiert ► Deutungen des vierten Pranayama ► Übersetzungsalternativen ► Wie dieser Zustand zu erreichen ist

Yoga Sutra I-27: Ishvara zeigt sich in dem Wort OM (Pranavah)

Tasya vâchakah pranavah

तस्य वाचकः प्रणवः

Hier beschreibt Patanjali einen weiteren Weg, Gott (Ishvara) in uns zu erfahren. Doch unkonzentriertes Murmeln von OM reicht nicht aus:

Hier weiterlesen: Yoga Sutra I-27: Ishvara zeigt sich in dem Wort OM (Pranavah)

śruta-anumāna-prajñā-abhyām-anya-viṣayā viśeṣa-arthatvāt

श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्

Das Wissen, dass dem routinierten Nirvichara-Praktizierendem enthüllt wird, ist von einer ganz anderen Art, als jenes Wissen, dass wir gemeinhin als solches bezeichnen.

Jnana Yoga in der Gegenwart

In einer Welt, die von Information überflutet ist, wirkt der Jnana-Yogi fast wie ein Anachronismus. Statt mehr Wissen zu sammeln, übt er das Loslassen von Wissen. Doch gerade darin liegt seine Modernität: Wer in der Stille des eigenen Bewusstseins verweilt, erkennt, dass Erkenntnis nicht im Smartphone wohnt, sondern im Sein selbst.

Der Geist des Jnana Yoga kann auch in einer rationalen, digitalisierten Welt weiterleben – als Haltung, die fragt, bevor sie klickt. Vielleicht ist der Jnana-Yogi der Mensch, der inmitten von KI-generierten Wahrheiten noch die Stille zwischen zwei Gedanken hört.

Jnana Yoga und moderne Psychologie

Auf erstaunliche Weise berührt Jnana Yoga Fragen, die auch die moderne Psychologie stellt: Wer bin ich wirklich – jenseits meiner Rollen, Gedanken und Erinnerungen?

Während Psychotherapie oft das Ziel hat, ein stabiles Ich zu formen, zielt Jnana Yoga darauf, die Illusion eines getrennten Ichs zu durchschauen. Das klingt paradox, doch beides kann sich ergänzen: Erkenntnis braucht psychische Stabilität, psychische Heilung profitiert von Einsicht.

So finden immer mehr Menschen Brücken zwischen östlicher Bewusstseinslehre und westlicher Psychologie. Beispielsweise ist die Vorstellung, dass der Beobachter seiner Gedanken nicht identisch mit ihnen ist, ist längst kein fernöstlicher Exotismus mehr – er ist Teil der Achtsamkeitspraxis, die heute in Kliniken, Schulen und Coachingprogrammen angekommen ist.

Missverständnisse und moderne Interpretationen

Im Westen wird Jnana Yoga immer noch oft als trockene Philosophie oder als bloß intellektuelles Grübeln verstanden. Doch wer diesen Weg wirklich geht, weiß: Er ist von radikaler Ehrlichkeit geprägt.

Jnana Yoga ist kein Denken über die Wahrheit – es ist das Aufhören, ihr auszuweichen.

Es ist auch kein Gegensatz zu Religion oder Hingabe. Viele moderne Lehrer sehen ihn als Reifungsweg, der die Tiefe anderer Yogaformen erst verständlich macht.

Ergänzung oder Frage von dir

Gibt es eine Frage zum Beitrag, etwas zu ergänzen oder vielleicht sogar zu korrigieren?

Fehlt etwas im Beitrag? Kannst du etwas beisteuern? Jeder kleine Hinweis/Frage bringt uns weiter und wird in den Text eingearbeitet. Vielen Dank!

Im Zusammenhang interessant

Fun Facts zum Jnana Yoga

- In der Sanskrit-Etymologie ist jñāna (ज्ञान) verwandt mit dem griechischen gnōsis – beides bedeutet „Erkennen/Wissen“.

- Laut Robert Roeser wurden die Grundsätze des Jnana-Yoga im Hinduismus wahrscheinlich um 500 v. Chr. systematisiert, also früher als Karma-Yoga und Bhakti-Yoga.

- Das alte indische Bildbildnis vom Schwan (Hamsa) wird oft gebraucht, um die Fähigkeit des Jnana Yogis zu symbolisieren, das Reine (Wahrheit) vom Unreinen (Erscheinung) zu unterscheiden.

- Manche Quellen nennen den Weg des Jnana Yoga als „Yoga des Geistes“ – weil hier weniger Körperübungen im Vordergrund stehen als das Denken über Denken („using the mind to beat the mind“).

- In westlichen Yoga‐Workshops wird Jnana Yoga gerne als relativ „schwer“ bezeichnet – nicht wegen körperlicher Anstrengung, sondern wegen der nötigen inneren Offenheit und Mut zur Selbsterforschung.

- Die vier Mahāvākyas („Tat tvam asi“, „Aham Brahmāsmi“, …) gelten im Jnana Yoga als Schlüssel-Sätze, die nicht nur verstanden, sondern direkt erlebt werden sollen. Mehr dazu oben.

Video zum Jnana Yoga

Wenn du etwas mehr Zeit hast, kannst du im Video mehr Interessantes zum Jnana-Yoga erfahren. Hier erläutert Sukadev in gut 30 Minuten die Grundkonzepte des Jnana Yogas:

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Weiterlesen

Was ist Tao Yoga? Bedeutung, Übungen, Wirkungen

Was ist Tao Yoga? Bedeutung, Übungen und Wirkung erklärt

In einer Welt, in der du ständig im Außen getrieben bist – von Terminen, Erwartungen und Gedankenkarussellen – gibt es einen Weg, wieder in deinen Rhythmus zurückzufinden: die Praxis des Tao Yoga.

Im chinesischen Taoismus bzw. Daoismus spielt das Qi (auch Chi oder im Japanischen Ki, in Indien Prana), die Lebensenergie, eine zentrale Rolle. Körperübungen und Meditationen haben Ansammlung, Lenkung und Kultivierung des Qis zum Ziel. Dauerhaftes und wahres Glück ist eines der Ziele des Daoismus. Tao Yoga entstand vor dem Hintergrund dieser Philosophie und will das Konzept des Qis mit Yogaübungen verbinden.

Hier erfährst du, wie du mit bewusster Atmung, achtsamer Bewegung und einer Haltung des Loslassens nicht nur körperlich entlastet wirst, sondern auch emotional und mental eine tiefe Ruhe finden kannst. Der Artikel bietet dir pragmatische Übungen, philosophische Hintergründe und Inspirationen, damit du Tao Yoga in deinen Alltag integrieren und spürbar davon profitieren kannst.

Hier weiterlesen: Was ist Tao Yoga? Bedeutung, Übungen, Wirkungen

Iyengar Yoga – Einführung, Übungsreihen, Videos

Iyengar Yoga – Einführung, Übungsreihen, Videos

Yoga kann viel – beruhigen, stärken, aufwecken, ja manchmal auch schlicht überfordern. Zwischen Fitnesshype und spirituellen Versprechen sticht ein Stil heraus, der sich mit großer Präzision hervorhebt: Iyengar Yoga. Hier geht es weniger ums Schwitzen, mehr um Genauigkeit, Hilfsmittel und das geduldige Verweilen. Iyengar Yoga beruht auf den Lehren von B.K.S. Iyengar. Die Körperübungen und Atemübungen werden langsam, konzentriert und genau ausgeführt. Zahlreiche Hilfsmittel sollen die Ausführung der Übungen insbesondere für Anfänger und körperlich behinderte Menschen vereinfachen.

Dieser Artikel zeigt, warum das gerade für dich spannend sein kann – ob du Anfänger bist, dich therapieorientiert bewegst oder einfach nach einem klaren Kompass im Yogadschungel suchst.

Hier weiterlesen: Iyengar Yoga – Einführung, Übungsreihen, Videos

Was ist Chakra Yoga? Bedeutung, Praxis & Alltag | Sachlich erklärt

Was ist Chakra Yoga? Bedeutung, Praxis & Alltag | Sachlich erklärt

Die Energiezentren des Körpers und Yoga-Asanas sind unzertrennlich miteinander verbunden. Yogi Bhajan schreibt: "Eines Tages fanden weise Menschen die Wirkungsweise der Chakren heraus […]. Sie entdeckten, dass das Leben eines Menschen ganz auf diesen Chakren gründet. Aus dieser Erkenntnis heraus entwickelten sie eine ganze Wissenschaft. Und die Gesamtheit dieses Wissens brachte schlussendlich das Kundalini Yoga hervor."

In diesem Artikel erfährst du, was Chakra Yoga wirklich meint, wie es historisch gewachsen ist und wie du es in deiner Praxis sinnvoll einordnen kannst – ohne Mystifizierung, ohne Heilsversprechen, dafür mit klarer Sprache und ehrlichen Einordnungen. Du bekommst Orientierung und praktische Einsichten in ein Thema, das oft in esoterischen Bildern statt nüchterner Beschreibung verhandelt wird, und kannst so für dich entscheiden, ob und wie Chakra Yoga in dein Leben passt.

Hier weiterlesen: Was ist Chakra Yoga? Bedeutung, Praxis & Alltag | Sachlich erklärt

Kundalini Yoga – die Wege zur Urkraft im Menschen

Wie bei vielen Yoga Stilrichtungen üblich, betont der Name den Aspekt des Yogas, den diese Richtung vorrangig fördern will. Beim Bhakti Yoga ist dies die liebende Hingabe an Gott, beim Raja Yoga der "königliche" achtfache Yoga-Pfad, beim Jnana Yoga der eigene Intellekt (Jnana = Wissen) und beim Karma Yoga gilt es, das moralische Konto der Seele ins Plus zu bringen.

Kundalini Yoga will die Schlangenkraft am Fuße der Wirbelsäule erwecken und durch die Nadis über die einzelnen Chakren nach oben ins oberste Chakra, dem Sahasrara-Chakra, leiten, um hierdurch den Menschen zur Erleuchtung zu führen. Alle körperlichen Übungen, Mantras, Meditationen und Atemübungen im Kundalini Yoga sind auf dieses Ziel ausgerichtet.

Es gibt unterschiedliche Herangehensweise im Yoga, diese Urkraft im Menschen zu erwecken:

Hier weiterlesen: Kundalini Yoga

TriYoga – der meditative Tanz

TriYoga ist eine Yogaart mit fließenden Bewegungen, welches die Elemente Asana (Stellungen), Pranayama (Atem) und Mudra (Siegel) miteinander verbindet. Die charismatische Begründerin dieses Stils, Kali Ray (besser als Kaliji bekannt), hat 1980 nach der spontanen Erweckung ihrer Kundalini mit einer fließenden Serie von Yogastellungen begonnen. TriYoga war geboren, obwohl Kaliji zuvor nur wenig Hatha Yoga praktiziert hatte.

Hier weiterlesen: Was ist TriYoga?