Vastu-sâmye chitta-bhedât tayor vibhaktah panthâh

वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्तः पन्थाः

Mit IV-15 beginnt ein Abschnitt, der bis Sutra IV-27 Hindernisse in der Meditation beschreibt, die ein Erfahren der universellen Einheit behindern. Es beginnt in dieser Sutra damit, dass die Wahrnehmung von Objekten (und Erlebnissen, Situationen …) als subjektiv angesehen wird. Es besteht eine objektive Realität, aber unser Geist nimmt diese subjektiv wahr.

Dieser Artikel öffnet ein stilles Fenster in das, was zwischen „da draußen“ und „hier drinnen“ geschieht: Warum gemäß Yogasutra zwei Menschen im gleichen Raum zwei verschiedene Welten sehen. "Veel Köpp - veel Sinn", sagte meine Oma immer. Moderner ausgedrückt: Unsere Überzeugungen, Einstellungen, Meinungen, Gefühle etc. filtern unsere Wahrnehmung.

Kurz zusammengefasst

- Subjektive Wahrnehmung

Das gleiche Objekt wird je nach Bewusstseinszustand anders erlebt. Gefühle, Erwartungen und Prägungen färben das, was gesehen, gehört und gedeutet wird. - Objekt ≠ Vorstellung

Nach der Yoga-Lehre hier aus dem Yogasutra bestehen also Objekt und geistige Idee auf getrennten Gleisen. Das Ding „da draußen“ ist in sich begründet, die Erfahrung entsteht im Geist. - Vyāsa-Interpretation

Dasselbe äußere Phänomen ruft – je nach Tugend, Laster, Unwissenheit oder Erkenntnis – Freude, Leid, Verwirrung oder Gleichmut hervor. Der Filter sitzt im Wahrnehmenden, nicht im Objekt. - Sāṅkhya-Rahmen (Guṇas)

Dinge sind Mischungen aus Sattva, Rajas, Tamas; diese Qualitäten sind wechselhaft. Je nachdem, welche Qualität im Geist dominiert, kippt die Interpretation. - Praxisbezug Meditation

Übe Zeugenbewusstsein: Beobachte Atem, Flamme oder Tasse und benenne deine Etiketten („ruhig“, „nervt“). Erkenne: Die Reaktion erzählt mehr über dich als über das Objekt. - Praxisbezug Alltag & Unterricht

Gleiche Asana, anderer Geist → andere Erfahrung. Mini-Check: Sattva (weit), Rajas (gehetzt), Tamas (schwerfällig) – so wird Selbststeuerung konkret. - Moderne Psychologie & Neurowissenschaft

Wahrnehmung funktioniert vorhersagend (Top-down); Stimmung erweitert oder verengt den Aufmerksamkeitsfokus. Bistabile Reize (z. B. „The Dress“) zeigen: Zwei Realitäten sind gleichzeitig plausibel. - Haltung & Ethik

Wer die Subjektivität durchschaut, urteilt sanfter, wird toleranter und übt Nicht-Verhaftung. Der Lohn ist ein klarerer Blick – weniger Reizreaktion, mehr Wahlfreiheit.

Details und Erläuterungen zu allen Punkten im weiteren Artikel.

Bedeutung und Übersetzung des verwendeten Sanskrits

Hier sind zunächst die Übersetzungsmöglichkeiten für die einzelnen Wörter, damit du die Übersetzung selbst für ein besseres Verständnis anpassen kannst:

- Samya, sāmya = Gleichheit; gleich wie; bei gleichbleibender Perspektive;

- Vastu-sâmye = das Objekt, das gleich ist;

- Citta = Verstand; Geist; Raum der Wahrnehmung; Bewusstheit; Bewusstsein;

- Bheda, bhedat = Veränderung; Verschiedenheit; Trennung; zerlegen; atomisieren; trennen; segmentieren;

- Citta-bhedât = ein Unterschied im Verstand;

- Tayoh, tayoḥ = dieser beiden; deren; jeder;

- Vibhaktah, vibhakta = getrennt; verschieden; unterschiedlich; geteilt; abgetrennt;

- Pantha, panthâh = Weg; Wanderer; Entwicklung; Pfad; Straße; Allee; Prozess; Annäherungen;

Zu den Quellen

Buchbesprechungen, Erläuterungen zur Auswahl der Übersetzungsvarianten und allgemeine Hinweise zur Sutraübersetzung findest du im zugehörigen Artikel. Hier nun die Kurzauflistung:

Bücher

- Mircea Eliade: Yoga – Unsterblichkeit und Freiheit

- Iyengar: Der Urquell des Yoga

- Deshpande/Bäumer: Die Wurzeln des Yoga

- Geraldine Coster: Yoga und Tiefenpsychologie

- R. Sriram: Von der Erkenntnis zur Befreiung – Das YogaSutra

- Govindan: Die Kriya Yoga Sutras des Patanjali

- Mallinson/Singleton: Roots of Yoga

- R. Palm: Der Yogaleitfaden des Patañjali

- T.K.V. Desikachar: Über Freiheit und Meditation | Das Yoga Sutra von Patanajali

- Feuerstein, Georg: Die Yoga Tradition (Amazon)

- Skuban, Ralph: Patanjalis Yogasutra (Amazon)

- Sri Swami Satchidananda: The Yoga Sutras of Patanjali (Amazon)

- Trevor Leggett: The complete Commentary by Sankara on the Yoga-Sutras* (Amazon)

Internetseiten

- Internet-Übersetzung des Yogasutras auf Yoga-Vidya.de

- Zu den Sutras auf ashtangayoga.info

- Zu den Sutras auf 12koerebe.de

- Zu den Sutras auf vedanta-yoga.de

- Openland.de (mittlerweile offline)

- Zu www.bodhi.sofiatopia.org (buddhistische Kommentare zum Yogasutra nur noch als Buch)

- sanskrit-sanscrito.com (Sutras anscheinend entfernt)

- Zur Übersetzung von Chip Hartranft (PDF)

- Die Übersetzung von Hariharananda Aranya, I. K. Taimni, Vasa Houston, Barbara Miller, Swami Satchidananda, Swami Prabhavananda, Swami Vivekananda finden sich auf dieser Seite.

- Übersetzung von James Haughton Woods

- Rainbowbody.com (ausführliche und eigene Kommentierung)

- Wisdom Library

Weitere Quellen, z. B. zu aktuellen Studien, sind direkt im Text verlinkt.

Dein Übersetzungsvorschlag

Du findest die bisherigen LeserInnen-Übersetzungen und -Ergänzungen unten.

Hast du einen eigenen Übersetzungsvorschlag?

Wie würdest du diese Sutra übersetzen? Manchmal ergeben schon kleine Wortveränderungen ganz neue Aspekte. Trau dich ... :-)

Einordnung dieser Sutra im Yogasutra

Kurze Zusammenfassung der vier Kapitel des Yogasutras

- 1. Samādhi Pāda – Über die Versenkung

Beschreibt das Ziel des Yoga: das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Erläutert, was Yoga ist, die Arten von Samādhi (meditativer Versenkung) und wie der Geist durch Übung (abhyāsa) und Loslösung (vairāgya) zur Ruhe gebracht werden kann. - 2. Sādhana Pāda – Über die Praxis

Behandelt die konkrete Praxis des Yoga. Führt die acht Glieder des Yoga (Ashtanga Yoga) ein: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Schwerpunkt liegt auf der ethischen Vorbereitung und inneren Reinigung. - 3. Vibhūti Pāda – Über die übernatürlichen Kräfte

Beschreibt die fortgeschrittenen Stufen der Praxis (Dharana, Dhyana, Samadhi = Samyama) und die daraus entstehenden übernatürlichen Kräfte (Siddhis). Warnt davor, sich von diesen Kräften ablenken zu lassen. - 4. Kaivalya Pāda – Über die Befreiung

Erklärt das Ziel des Yoga: Kaivalya (vollkommene Befreiung des Selbst von der Materie). Diskutiert die Natur des Geistes, Karma, Wiedergeburt und wie durch Erkenntnis die endgültige Freiheit erlangt wird.

Das vierte Kapitel des Yogasutra („Kaivalya Pada“) beginnt mit der Frage nach der Herkunft außergewöhnlicher Fähigkeiten (siddhis). Patanjali beschreibt, dass diese Kräfte aus verschiedenen Quellen entstehen können: durch Geburt, durch den Gebrauch bestimmter Substanzen oder Mantras, durch intensive Askese oder durch die Vertiefung in Meditation. Zugleich betont er, dass diese Fähigkeiten nicht das Ziel des Yoga sind, sondern eher Begleiterscheinungen, die den Praktizierenden sogar ablenken können, wenn er sich an sie bindet. Der eigentliche Zweck bleibt die vollständige Befreiung (kaivalya), die durch das klare Erkennen des Unterschieds zwischen Bewusstsein (Purusha) und Natur (Prakriti) erreicht wird.

In den folgenden Sutras bis 4.15 erläutert Patanjali die Beziehung zwischen Geist und Eindrücken. Gedanken und Erfahrungen entstehen aus der Verbindung von Purusha mit den Bewegungen des Geistes (chitta-vrittis). Obwohl die äußeren Objekte konstant in sich bestehen, werden sie von verschiedenen Menschen unterschiedlich wahrgenommen, da Wahrnehmung von den jeweiligen geistigen Prägungen (samskaras) abhängt. Die Vielfalt der Erfahrungen entspringt also nicht aus den Dingen selbst, sondern aus den unterschiedlichen Strukturen des individuellen Geistes. So leitet Patanjali über zur zentralen Einsicht, dass wahre Freiheit nicht durch äußere Veränderung, sondern durch das Loslösen des Bewusstseins von den begrenzenden Mustern des Geistes erreicht wird.

Patanjali formuliert in Yoga Sutra 4.15 sinngemäß: Dasselbe Objekt kann von zwei Menschen unterschiedlich wahrgenommen werden, abhängig von ihrem Bewusstseinszustand. Mit anderen Worten: Unsere Wahrnehmung der Welt hängt von unserem Geist bzw. Bewusstseinszustand (citta) ab, nicht allein vom Objekt (vastu) selbst. Die Sutra macht deutlich, dass Realität im Yoga nicht einfach objektiv „da draußen“ ist, sondern zu einem guten Teil im Auge des Betrachters entsteht. So kann ein und derselbe Gegenstand – sei es ein Ereignis, ein Ding oder ein Mensch – bei verschiedenen Personen völlig verschiedene Eindrücke hervorrufen, je nachdem, welche geistige Prägungen und Stimmungen in ihnen wirken. Das Objekt bleibt zwar dasselbe, aber die “Wege des Seins“ (so die wörtliche Übersetzung von vibhaktaḥ panthāḥ) von Objekt und Geist sind getrennt. Das bedeutet: Das, was wir wahrnehmen, und das, was ist, folgen jeweils eigenen Gesetzmäßigkeiten.

Desikachar sieht in dieser Sutra zum ersten Mal eine Argumentation seitens Patanjali gegen die damals gängige philosophische Sichtweise. Der Stil werde nachdrücklicher und argumentativer. Dies setze sich in den folgenden Sutras fort.

Schlüsselbegriffe

Bewusstseinszustand meint hier den inneren Zustand des Wahrnehmenden – etwa seine Gemütslage, sein Charakter, sein Wissen oder Unwissen. Patanjali impliziert, dass dieser innere Zustand entscheidend färbt, wie ein Objekt erlebt wird.

Schlüsselbegriffe in diesem Zusammenhang sind

- citta (Geist, Mind, Bewusstsein),

- bhāva oder sthiti (Zustand, hier der Zustand des Geistes) und

- vastu (Gegenstand, Objekt).

Wenn das Sutra sagt „vastusāmye cittabhedāt…“, dann heißt das wörtlich: „Bei Gleichheit des Gegenstandes, aufgrund der Verschiedenheit des Geistes... (unterscheiden sich die Erfahrungen).“ Das „verschiedene Bewusstsein“ (cittabheda) kann man als unterschiedliche mentale Verfassung oder Perspektive verstehen. Patanjali weist uns damit auf etwas hin, was wir intuitiv kennen:

Jeder lebt ein Stück weit in seiner eigenen Welt – geformt durch Gedanken, Emotionen, Prägungen.

Yogasutra 4.15 – Das gleiche Objekt, unterschiedlich wahrgenommen: Erläuterungen und Kommentare

In der Sutra zuvor hat Patanjali erklärt, dass es verschiedene Objekte gibt, die sich über die Zusammensetzung der Gunas unterscheiden. Hier nun erklärt er, dass auch ein und dasselbe Objekt (komplett) verschieden wahrgenommen werden kann.

„Was dem einen sin Uhl is dem anderen sin Nachtigall”.

Altes deutsches Sprichwort

Das Erscheinungsbild eines beliebigen Gegenstandes, Objektes oder Geschehens, so Sriram, hänge von den Gefühlen und Gedanken des Beobachters/Involvierten ab. Das Ego (asmita) “individualisiert” das Bewusstsein. Wahrnehmung wird durch Prägungen und Wünsche gefärbt (Govindan).

Ein Beispiel bei R. Palm: Ein Wasserkrug erscheint dem Durstigen anders als dem Töpfer. Ein Händler hätte wiederum eine andere Sicht auf den Krug. Die Sicht sei abhängig von den Prägungen (samskaras) und Neigungen (vasana).

Wim van den Dungen: „Jeder Geist konstruiert mehr oder weniger seine eigene Realität. Natürlich gibt es Überschneidungen, und diese gemeinsame Realität kann anderen mitgeteilt werden.”

Du wirst das kennen: Du findest ein Buch/Konzert/Yogakurs fantastisch und inspirierend, eine Freundin/dein Nachbar können dem nichts abgewinnen.

-> Gleiches Objekt, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Beurteilung/Wahrnehmung

Aber auch du selbst beurteilst das gleiche Ding nicht immer gleich. Nehmen wir einen Podcast, der dich interessiert. Wenn du ausgeruht bist, nimmst du das besprochene Thema als spannend wahr, bist voller Konzentration bei dem Gesprochenen. An einem anderen Tag, wenn du (dein Geist!) müde ist, werden dich die Worte nicht mitnehmen. Vielmehr werden sie dich zutiefst beruhigen, du bekommst kaum etwas vom Inhalt mit, nickst vielleicht ein.

-> Gleiches Objekt, gleicher Mensch, unterschiedliche Beurteilung/Wahrnehmung

Implikation

Prüfe dein Urteil über eine Situationen, einen Menschen, deinen ersten Eindruck etc., wenn dein Gemüt in Wallung ist. Unser Urteil hängt auch vom Zustand unseres Geistes ab.

Klassische Kommentare und Auslegungen

Bereits die alten Kommentare zu diesem Sutra betonen anschaulich, wie und warum Menschen ein und dasselbe Objekt verschieden erleben. So erklärt der Yogabhashya-Kommentar des Vyasa (ca. 5. Jh.) anhand konkreter Beispiele: „Selbst wenn das äußere Objekt dasselbe ist, empfindet der Geist des Einen Freude aufgrund seiner Tugend, der des Anderen Leid aufgrund seines Lasters. Dasselbe Objekt verursacht Vergessenheit bei jemandem in Unwissenheit, und Gleichgültigkeit bei jemandem mit wahrer Erkenntnis.“ Ein Objekt an sich löst also nicht bei jedem dieselbe Reaktion aus – entscheidend ist der geistige Hintergrund der Person.

Auch König Bhoja (11. Jh.) illustriert dies bildhaft in seinem Rājamārtaṇḍa-Kommentar:

- Betrachtet ein amouröser Mann eine schöne Frau, empfindet er Lust und Freude;

- ihre Rivalin dagegen verspürt Feindschaft oder Eifersucht;

- ein strenger Asket wiederum reagiert womöglich mit Abscheu oder zumindest Gleichgültigkeit.

Alle drei schauen dieselbe Frau an – doch jeder fühlt etwas völlig Anderes. Der Gegenstand an sich kann folglich nicht der alleinige Verursacher dieser Gefühle sein. Die verschiedenartigen Empfindungen „entspringen aus dem einen Objekt“ nur, weil die Denkprinzipien (Gedanken, Gemüter) verschieden geartet sind. Klassische Lehrer schließen daraus:

Nicht das Objekt „macht“ die Wahrnehmung, sondern der Zustand des wahrnehmenden Geistes.

Interessant ist, dass die alten Kommentatoren daraus auch eine metaphysische Lehre ziehen. Sie argumentieren, dass Objekt und Geist eigenständige Kategorien sind – das Objekt existiert unabhängig vom individuellen Geist. Wäre es nämlich nur Einbildung des Geistes, könnten nicht mehrere Personen überhaupt vom selben Gegenstand sprechen. Und wäre das Objekt alleiniger Ursache unserer Wahrnehmung, dann müssten alle dasselbe empfinden, sobald sie diesem Objekt begegnen. Doch wie wir sehen, „eine schöne Frau müsste dann für alle Betrachter schön sein“, was offensichtlich nicht stimmt.

Gemäß Yogalehre muss die Verschiedenheit der Wahrnehmungen an den unterschiedlichen Gunas liegen – den drei Grundqualitäten der Natur (Sattva, Rajas, Tamas) – die im Geist der Wahrnehmenden unterschiedlich vorherrschen. Ist bei jemand Sattva (Reinheit, Güte) dominant, reagiert er z. B. gelassener oder freudvoll; bei einem von Rajas (Leidenschaft, Unruhe) Getriebenen schlagen Reize eher in Aufregung oder Gier um; ein von Tamas (Trägheit, Unwissenheit) Geprägter wird vielleicht abstumpfen oder gleichgültig sein. Siehe dazu auch Sutra IV-13 und IV-14.

Vyasa erklärt etwa: Durch den Einfluss von Dharma (Tugend, sattvisch) erlebt man Freude, durch Adharma (Untugend, rajasisch) Leid, durch Avidya (Unwissenheit, tamasisch) Verwirrung oder Vergessen, durch Jnana (Erkenntnis) dagegen Gleichmut gegenüber demselben Objekt. Patanjalis Sutra untermauert damit die sankhya-philosophische Sicht, dass äußere Dinge an sich weder Glück noch Unglück sind, sondern je nach innerer Disposition des Wahrnehmenden diese Wirkungen entfalten. Die Realität eines Gegenstandes bleibt zwar dieselbe – „die geliebte, gehasste, ignorierte Frau ist trotzdem ein und dieselbe Person“ – aber wie sie auf uns wirkt, hängt von unserem Geistzustand ab.

Diese klassischen Erläuterungen haben bis heute nichts an Plastizität verloren. Sie zeigen uns: Schon die alten Yogis beobachteten die Subjektivität der Erfahrung sehr genau. Patanjali wollte mit Sutra 4.15 vermutlich zweierlei betonen:

- Erstens, dass man sich vor zu enger Selbstidentifikation mit seinen Sinneswahrnehmungen hüten soll – denn was du wahrnimmst, spiegelt eher dich selbst wider als die objektive Welt.

- Zweitens, dass trotz subjektiver Unterschiede eine gemeinsame Realität (vastu) existiert (siehe dazu die nächste Sutra IV-16), welche von den Yogis dem Bereich der Prakriti (der materiellen Natur) zugeordnet wird.

Diese Realität ist aber vielschichtig und in ständiger Wandlung (siehe auch Sutra 4.14), und unser Geist „pickt“ sich daraus gewissermaßen das heraus, was zu seinem aktuellen Zustand passt.

Moderne Auslegungen und Praxisnähe

Die Aussage der Sutra klingt abstrakt, begegnet uns aber im Alltag auf Schritt und Tritt. Wir alle kennen das: Zwei Teilnehmer besuchen dieselbe Yogastunde – der eine schwebt danach auf Wolke sieben, der andere findet sie „ganz nett“ oder langweilig. Ein Witz, über den deine Freundin Tränen lacht, löst bei dir vielleicht nur ein müdes Lächeln aus.

Solche Unterschiede bestätigen Patanjalis Erkenntnis: Wirklichkeit wird individuell gefärbt. Moderne Kommentatoren greifen das gerne auf und übersetzen Sutra 4.15 in greifbare Beispiele. So heißt es etwa: „Einer besucht ein Event und genießt es, während ein anderer sich quält. Du liebst Brokkoli, aber dein Bruder findet ihn schrecklich. Ein Politiker hält eine Rede: Für seine Anhänger klingt sie visionär, für seine Gegner verlogen“. Man könnte hinzufügen: Zwei Yoga-Schüler hören die gleiche Korrektur von der Lehrerin – der eine fühlt sich inspiriert, der andere vielleicht kritisiert.

Gleiche Situation, zwei Realitäten.

Diese Einsicht ist für Yoga-Praktizierende ungemein wertvoll. Sie lehrt Mitgefühl und Gelassenheit. Wenn jemand vollkommen anders reagiert als man selbst, muss das nicht heißen, dass einer von beiden falsch liegt – es heißt nur, dass die inneren Welten verschieden sind.

Patanjali erinnert uns damit an die Notwendigkeit der Toleranz: Niemand hat ein Monopol auf die „wahre“ Sichtweise, denn jede Sicht ist durch persönliche Filter begrenzt. Der renommierte Yogalehrer T.K.V. Desikachar kommentierte sinngemäß, Patanjali wolle uns lehren, dass Wahrnehmung subjektiv ist und wir deshalb nicht an der eigenen Perspektive anhaften sollen, als wäre sie die einzig mögliche Wahrheit.

Diese Haltung fördert Vairagya (Nicht-Verhaftetsein): Wenn wir erkennen, dass zum Beispiel ein bestimmter Gegenstand nicht innewohnend schön oder hässlich ist, sondern es auf unsere Einstellung ankommt, können wir leichter loslassen – sei es übermäßige Anziehung oder Abneigung. So hilft das Sutra laut Kommentator Jaganath Carrera, Nicht-Anhaftung zu kultivieren: Wir sehen, dass neue Dinge irgendwann alt werden und umgekehrt; dass nichts von Dauer ist außer dem Wandel. Ein Objekt, das heute begehrenswert scheint, mag morgen an Reiz verlieren – was sich ändert, ist unsere Wahrnehmung, nicht das Ding an sich. Dieses Verständnis macht es leichter, Dinge kommen und gehen zu lassen, ohne daran zu zerbrechen.

Manche modernen Ausleger – insbesondere beeinflusst vom Buddhismus – lesen aus Sutra 4.15 sogar eine Bestätigung der Lehre von der Leere (shunyata) aller Dinge. So schreibt die Jivamukti-Lehrerin Gabriela Bozic: „Alles ist auf seiner eigenen Seite leer und erscheint gemäß der Art, wie du es siehst.“ Mit anderen Worten: Ob etwas für dich Bedeutung hat, bestimmst du selbst, indem du ihm Bedeutung gibst. Nichts hat aus sich heraus eine fixe Bedeutung oder Eigenschaft; erst unsere Projektionen füllen die Welt mit schön, hässlich, gut, schlecht.

Dieser Ansatz betont die Verantwortung des Wahrnehmenden. „Diese Sutra sagt, dass wir tatsächlich unsere eigene Realität erschaffen“, so Bozic weiter. Das mag zunächst übertrieben klingen – natürlich können wir die physikalische Welt nicht einfach nach Belieben erschaffen. Gemeint ist: Wir erschaffen die erlebte Realität. Zwei Menschen erschaffen aus ein und demselben Moment zwei unterschiedliche Erlebniswelten.

Das ist enorm befreiend, denn es heißt: Wir können unsere Einstellung ändern und damit unser Erleben transformieren. Sobald wir das erkennen, „hören wir auf, die Opferrolle zu spielen und übernehmen Verantwortung“, wie Bozic schreibt. Im Kontext des Yoga heißt das auch: Wir praktizieren, um den Geist so zu klären, dass er die Welt möglichst unverfälscht wahrnehmen kann – ohne die Verzerrungen durch Vorurteile, Ängste, vergangene Konditionierungen. Yoga ist in diesem Sinne ein Prozess, unsere Brille zu putzen, damit wir die Wahrheit (Satya) hinter den Dingen sehen.

Zur Praxisnähe liefert Jivamukti-Yoga ein schönes Beispiel aus dem Asana-Kontext: „Wenn eine bestimmte Yogahaltung inhärent schwierig wäre, dann wäre sie das für alle Menschen gleichermaßen. Doch dem ist nicht so: Manche finden eine Asana mit Leichtigkeit, während andere sie herausfordernd finden – je nach Zustand von Körper, Geist und ihren Projektionen.“ Genauso, sagt Bozic, verhalte es sich damit, wie wir andere Menschen sehen: In dem Maß, wie wir unsere mentalen Muster verändern, ändert sich unser Blick auf die Mitmenschen.

Dieses praktische Beispiel kann jeder Yogalehrer direkt im Unterricht erfahren – und es relativiert die absolute Urteilskraft. Eine Haltung, die du als schwierig empfindest, ist es nicht an sich. Diese Erkenntnis kann zu mehr Demut führen: Wir begreifen, dass unsere Sichtweise eine von vielen möglichen ist. Im Alltag können wir das üben, indem wir unsere Reaktionen beobachten: Warum stört mich etwas, das meinem Kollegen gar nichts auszumachen scheint? Liegt es vielleicht weniger an der Situation als an mir selbst? Solche Fragen führen zu persönlichem Wachstum. Die Yogasutra fordert uns implizit auf, hinter die Kulissen unserer Wahrnehmung zu schauen.

Visualisierung: Die Tasse im Wandel

Wissenschaftliche Parallelen in Psychologie und Neurowissenschaft

Ein berühmtes Internet-Phänomen hat 2015 eindrucksvoll veranschaulicht, wie drastisch Wahrnehmungen auseinandergehen können. Millionen Menschen stritten damals über die Frage: Welche Farbe hat dieses Kleid auf dem Foto – weiß-gold oder blau-schwarz? Bild: ChatGPT

Bild: ChatGPT

Die Auflösung

Etwa 57 % der Befragten sahen Blau/Schwarz, rund 30 % sahen Weiß/Gold – obwohl alle exakt dasselbe Foto betrachteten.

Der Effekt („The Dress“) der unterschiedlichen Sichtweise beruht darauf, dass unser Gehirn unbewusste Annahmen über die Beleuchtung trifft. Wer das Kleid in gedanklich gelbem Licht wähnte, blendete unbewusst bläuliche Farbtöne aus und sah weiß; wer von bläulichem Tageslicht ausging, blendete Gelbtöne aus und sah blau. Dieses Beispiel machte deutlich: Wir sehen nicht einfach objektiv, sondern das Gehirn interpretiert die Sinnesdaten und kann dabei – je nach individuellem Gehirn – zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.

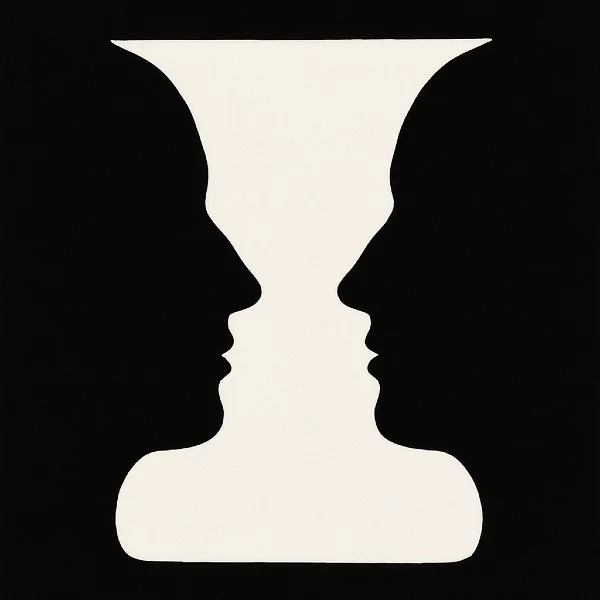

Ein Forscher kommentierte dazu treffend: „Sehen wir die Farben gleich? Die Antwort lautet: manchmal nein.“. Es ist also wissenschaftlich gut belegt, dass Wahrnehmung subjektiv ist. Nicht nur Farben, auch Formen und räumliche Eindrücke variieren. Optische Täuschungen nutzen diese Mechanismen und geben uns einen Blick darauf, wie das Gehirn aktiv konstruiert, was wir „da draußen“ wahrnehmen. Wie bei dem folgenden Bild:

Was siehst du: zwei Gesichter oder eine Vase? Oder beides abwechselnd?

Was siehst du: zwei Gesichter oder eine Vase? Oder beides abwechselnd?

Moderne Neurowissenschaftler gehen sogar so weit zu sagen, dass unsere gewöhnliche Wahrnehmung eine Art „kontrollierte Halluzination“ ist. Der britische Neurowissenschaftler Anil Seth etwa erläutert, dass das Gehirn ständig Vorhersagen darüber generiert, was als Nächstes kommen oder was ein Sinneseindruck bedeuten könnte – und die eingehenden Signale nur noch nutzen, um diese inneren Prognosen zu bestätigen oder zu korrigieren. Anstatt die Welt passiv abzubilden wie eine Kamera, erschafft unser Gehirn aktiv ein Modell der Welt. Was wir bewusst sehen, ist somit weniger ein direktes Abbild der Realität als vielmehr die „beste Vermutung“ unseres Gehirns, was die Sinnesreize bedeuten.

Passt ein Reiz nicht ins Bild, tendiert das Gehirn dazu, ihn passend zu machen oder zu ignorieren. Das klingt unheimlich, macht aber evolutionsbiologisch Sinn: Wir würden nicht überleben, wenn wir jeden Moment bei Null anfangen und alles völlig objektiv, unvoreingenommen analysieren müssten – das würde zu lange dauern.

Stattdessen entwickeln wir mentale Muster und Erwartungen, die uns helfen, fragmentarische Informationen schnell zu einem sinnvollen Ganzen zu ergänzen. Ein bekanntes Beispiel: Im Dschungel reicht ein Streifenmuster im Gebüsch, damit wir „Tiger!“ wahrnehmen und fliehen – auch wenn wir das Tier gar nicht komplett gesehen haben. Lieber ein Mal zu oft wegrennen (Fehlalarm), als einmal zu wenig.

Dieses Prinzip – das Gehirn ergänzt fehlende Daten aus früheren Erfahrungen – führt aber in unserer modernen, komplexen Welt auch zu Fehlwahrnehmungen und Biases. Wir alle kennen die Tendenz, eher das wahrzunehmen, was wir erwarten oder erhoffen, und Unerwartetes auszublenden.

Auch die Psychologie bestätigt in vielen Studien: Unsere Stimmung und unser Geisteshintergrund beeinflussen massiv, wie wir die gleiche Situation erleben. So zeigt die Forschung, dass Emotionen als Filter dienen. Wenn du glücklich bist, erscheint dir selbst ein grauer Tag freundlich; bist du niedergeschlagen, wirken die kleinsten Ärgernisse überwältigend. Neue neurowissenschaftliche Untersuchungen haben tatsächlich nachgewiesen, dass gute Laune buchstäblich das Sehen verändert – glückliche Probanden nehmen visuelle Reize anders und oft ganzheitlicher wahr als traurige.

Ein Artikel in Psychology Today fasst zusammen: „Wenn du gut gelaunt bist, scheint die Welt insgesamt ein besserer Ort zu sein… Hingegen, wenn du niedergeschlagen bist, verstärkt jedes kleine Ärgernis deinen Schmerz. […] Neue Forschungen zeigen, dass Glück nicht nur ein Gefühl ist, sondern eine Emotion, die buchstäblich beeinflusst, wie du die Welt wahrnimmst.“.

Unsere Stimmung wirkt wie eine Brille: durch rosarote Gläser sehen wir alles in sanftem Licht, durch dunkle Brillengläser wirkt selbst ein sonniger Garten trostlos. Wir wissen heute auch, dass persönliche Erfahrungen und Überzeugungen unsere Wahrnehmung lenken – in der sozialen Psychologie spricht man vom Bestätigungsfehler (confirmation bias), wo Menschen bevorzugt das wahrnehmen und erinnern, was ihre bestehenden Annahmen stützt. All das sind wissenschaftliche Entsprechungen zu Patanjalis jahrtausendealter Aussage.

Man könnte sagen, Patanjali (bzw. die alten Yogis) war ein scharfsinniger Psychologe. Was er als Yogameister in der Meditation und Beobachtung des Geistes erkannte, wird heute mit Experimenten untermauert: Jeder konstruiert sich aus dem Rohmaterial der Sinne seine eigene Wirklichkeit. Oder drastischer formuliert: Deine Welt ist so, wie du bist.

Übungsvorschläge zu Sutra IV-15

In der Meditation

Setz dich hin, richte dich ein, so wie du es gewohnt bist. Nimm dir ein ganz einfaches Objekt. Es kann der Atem sein, eine Kerzenflamme oder ein Stein, den du in der Hand hältst.

Jetzt beobachte, wie dein Geist auf dieses Objekt reagiert. Am Montagmorgen siehst du vielleicht nur ein müdes Flackern, am Sonntagabend wirkt dieselbe Flamme warm und tröstlich. Genau da sitzt die Sutra: das Objekt bleibt gleich, dein Erleben nicht.

Übung:

- Schritt 1: Richte deine Aufmerksamkeit für ein paar Minuten nur auf das gewählte Objekt.

- Schritt 2: Benenne innerlich deine Assoziationen: „ruhig“, „langweilig“, „schön“, „störend“.

- Schritt 3: Dann stell dir die Frage: Was sagt das über das Objekt – und was über mich gerade?

Das fühlt sich vielleicht ungewohnt an, weil du entdeckst: Dein Geist klebt Etiketten auf etwas, das eigentlich neutral ist. Diese Distanz – zu merken, dass deine Reaktion nicht die Wahrheit ist – ist ein Kern von Meditation. Und manchmal taucht dabei sogar ein leises Lächeln auf: Ach so, es ist nicht die Welt, die nervt, es bin ich.

Meine Erkenntnisse/Erfahrungen bei/mit dieser Übung

... oder kannst du eine andere Übung zum besseren Verständnis bzw. zum Erfahren dieser Sutra ergänzen?

Im Alltag

Die eigentliche Probe aufs Exempel kommt natürlich außerhalb des Meditationskissens. Zwei konkrete Felder:

- 1. Beziehungen

Jemand sagt etwas, und du spürst Ärger oder Verletzung. Übe kurz innezuhalten. Stell dir die Frage: Könnte jemand anderes das Gleiche hören und völlig anders reagieren? Höchstwahrscheinlich ja. Schon dieser Gedanke öffnet einen Spalt Luft – du merkst: Dein Erleben ist eine Version, nicht die einzig mögliche. - 2. Routinetätigkeiten

Nimm etwas Banales: Abwasch, Stau im Feierabendverkehr, der endlose Einkauf an der Supermarktkasse. Beobachte: An manchen Tagen bist du völlig entspannt, an anderen steigst du innerlich die Wände hoch. Die Sutra lehrt dich, dass der Unterschied nicht der Abwasch ist, nicht der Stau, nicht die Kasse – sondern dein Zustand. Dieses Erkennen macht dich nicht sofort heilig, aber es gibt dir Wahlmöglichkeiten. Manchmal reicht schon ein kleiner Perspektivwechsel: „Ah, heute ist mein Geist unruhig – nicht die Welt.“

Wochenexperimente

Probiere für eine Woche:

- Generell: Hinterfrage diese Woche deine Interpretationen, deine Empfindungen, Beurteilungen, Einschätzungen von Objekten, Dingen, Menschen ... Überprüfe den Einfluss des Zustandes deines Geistes auf die jeweilige Beurteilung. Gibt es eine andere Interpretationsmöglichkeit?

- Jeden Tag eine Situation notieren, in der du und jemand anderes ein und dieselbe Sache anders erlebt habt.

- Schreibe kurz auf, wie du reagiert hast, wie die andere Person reagiert hat und welcher innere Zustand bei dir mitgespielt haben könnte.

-

Übe das Wahrnehmen ohne Emotion und ohne Wunsch. Blicke auch auf Menschen ohne negative Emotionen, stelle keine Bedingungen.

Du wirst eventuell merken: Das ist kein theoretischer Gedanke, sondern Alltagspraxis. Je öfter du das übst, desto schneller ertappst du dich, wenn du deine Wahrnehmung für die absolute Wahrheit hältst.

Ausführlich erläutert: Kommentar von Vyasa zu Sutra 4.15

Erläuterungen zu Vyasa

Vyasa war ein indischer Philosoph des 5. bzw. 6. Jahrhunderts nach Christi, der den ältesten überlieferten Kommentar zum Yogasutra des Patanjali schrieb. Der Text wird Yogabhashya (wörtlich "Kommentar (Bhashya) zur Yogaphilosophie") genannt und um 600 nach Christi datiert. Vyasas Kommentare zu den Sutras sind oftmals recht kurz.

Ohne Vyasas Kommentar wären viele Sutras heute fast unverständlich. Manche Gelehrte sagen, der Text ist erst durch den Kommentar wirklich „lesbar“.

Vyāsa war vielleicht/wahrscheinlich kein einzelner Autor, sondern ein Titel, der mehrere Kommentatoren der indischen Tradition umfasst. Die Stimme, die wir im Yogasutra-Kommentar hören, ist also vielleicht ein Chor.

Vyasas Yogabhashya wurde im 8./9. Jh. von Shankara (788–820 n. Chr, indischer Gelehrter, Vedanta-Philosoph, Begründer der Advaitavedānta-Tradition) kommentiert. Sein Kommentar nennt sich Yogabhashyavivarana, Vivarana ist ein Unterkommentar.

Auch Vachaspati Mishra hat einen frühen, berühmten Kommentar zum Yogasutra geschrieben. (Meine Quellen für diese Kommentare waren unterschiedliche Bücher und Webseiten, zum Beispiel Legget (siehe Literatur) und wisdomlib.org/hinduism/book/yoga-sutras-with-commentaries/). Ich gebe hier diese Kommentare in für mich relevanten Auszügen in Worten wieder, die für mich den Sinn in heutigen Worten am besten wiedergeben. Dies ist explizit kein Bemühen, die Originalkommentare wortgetreu wiederzugeben. Fehlinterpretationen sind natürlich in meiner Verantwortung.

Du siehst etwas anders, hast einen Fehler gefunden oder möchtest etwas ergänzen? Bitte schreibe dies unten bei "Ergänzungen von dir".

Die Kommentare von Vyasa, Mishra und Shankara sind oft wörtlich übersetzt worden, zum Beispiel bei den oben angegebenen Quellen.

(Ausgangsbasis: eine englische Übersetzung; hier in verständlicher, kommentierender Form nacherzählt.)

Worum es Vyāsa geht

Kernaussage: Dasselbe äußere Objekt kann in verschiedenen Geistern sehr Unterschiedliches auslösen. Nicht weil das Objekt sich ständig verwandelt wie ein Zauberding – sondern weil Geistzustände verschieden sind. Objekt und Idee laufen auf getrennten Gleisen: Das Ding „da draußen“ folgt seiner eigenen Existenzlinie; die Vorstellung davon im Geist folgt einer anderen.

Kurzform: Gleiches Objekt – unterschiedliche Geister – unterschiedliche Erfahrungen.

Warum das Objekt nicht bloß Erfindung des Geistes ist

Vyāsa argumentiert scharf: Wenn viele Menschen dasselbe wahrnehmen, liegt es nahe, dass es eine gemeinsame Sache gibt, die allen zugrunde liegt.

- Es ist nicht von einem einzigen Geist erfunden (sonst könnten andere es nicht teilen).

- Es ist nicht von mehreren Geistern gemeinsam „ausgedacht“ (sonst gäbe es keine stabile Gemeinsamkeit).

- Also: Das Objekt ist in sich begründet – und unabhängig von den einzelnen Ideen über es.

Wie dieselbe Sache völlig anders erlebt wird

Vyāsa illustriert das fast schon alltagsnah:

- Tugend (dharma) → das gleiche Objekt wirkt freudvoll.

- Laster (adharma) → es wirkt schmerzlich.

- Unwissenheit (avidyā) → es führt zu Verwirrung / Vergessenheit.

- Erkenntnis (jñāna) → es ruft Gleichmut hervor.

Die Färbung der Erfahrung stammt also aus dem Geist, nicht aus dem Objekt. (Beispiel von oben: derselbe Kommentar in der Yogastunde – für die eine Person Inspiration, für die andere Kritik.)

Der Rahmen der Sāṅkhya-Philosophie

Vyāsa verankert das Ganze in Sāṅkhya:

- Jedes Objekt ist eine Mischung der drei Guṇas: Sattva (Klarheit), Rajas (Aktivität), Tamas (Schwere).

- Die Funktionen der Guṇas sind wechselhaft – deshalb sind Dinge prozessorientiert, nicht statisch.

- Kontakt zwischen Objekt und Geist entsteht, wenn bestimmte erregende Ursachen (z. B. Tugend, Laster, Unwissenheit) vorhanden sind.

- Daraus erwachsen Vorstellungen (vṛttis) – passend zu den Ursachen. Ein rajasisch aufgepeitschter Geist liest in denselben Blick etwas anderes hinein als ein sattvisch klarer.

Merksatz: Objekt = „Gegenstand an sich“; Vorstellung = „Instrument“ deines Geistes, um damit zu arbeiten. Beide sind verwandt, aber nicht identisch.

Ein Einwand – und Vyāsas Antwort

„Könnte nicht der Gegenstand einfach gleich der Idee sein – nur das, was Lust/Unlust auslöst?“

Vyāsa findet: Nein. Denn dann gäbe es weder Gemeinsamkeit (wie sollten wir uns über „dieselbe“ Sache verständigen?) noch Zeitstabilität (wie könnte etwas gestern und morgen „dieselbe Sache“ sein?). Außerdem: Ein Geist kann nicht durch einen Gegenstand gefärbt werden, den ein anderer Geist bloß vorgestellt hat.

Damit bleibt es bei der Zweispurigkeit:

- Objektive Erscheinung (das Objekt).

- Instrumentelle Erscheinung (die geistige Operation, die du darüber vollziehst).

Siehe auch folgende Sutras

Yoga Sutra I-41: Für den, der die Bewegungen des Geistes auf ein Minimum reduziert, verschmelzen Wahrnehmender, Wahrgenommenes und Wahrnehmung, so wie ein Kristall Form und Farbe eines Hintergrundes reflektiert. Das ist Samapatti (Verschmelzung).

Yoga Sutra I-42: Samapatti erfolgt in vier Stufen. Stufe 1: Wenn Samapatti mit Wortwissen, Schlussfolgerungen und Vorstellungen durchsetzt ist, wird es Savitarka Samapatti genannt

Yoga Sutra I-43: Stufe 2 von Samapatti: Wenn die Erinnerungen und Prägungen völlig gereinigt sind, als ob dessen eigene Form schwindet, nur noch das (Meditations-)Objekt erstrahlt, ist Nirvitarka (Samapatti/Samadhi) erreicht.

Fazit

Yogasutra 4.15 eröffnet einen faszinierenden Dialog zwischen alter Weisheit und moderner Erkenntnis. Für Yoga-Lehrende und Praktizierende ist die Botschaft klar und praxisnah: Nimm deinen Bewusstseinszustand ernst, nicht das flüchtige Außen. Wenn zwei Menschen im selben Moment Unterschiedliches erfahren, fragt der Yogi nicht „Wer hat Recht?“, sondern „Wie beeinflusst unser Geist das Erfahrene?“ Die Schlüsselwörter – Wahrnehmung, Geist, Bewusstseinszustand – bekommen so im Licht der Kommentare und Wissenschaft einen lebendigen Sinn. Von einem bestimmten Betrachtungswinkel aus könnte man sagen, Patanjali lädt uns hier ein, die Verantwortung für unsere eigene Sichtweise zu übernehmen. Anstatt starr an der eigenen Meinung oder Empfindung festzuhalten, können wir erkennen: Da ist ein Filter, den wir ändern können.

Für die Yogapraxis bedeutet das: Innere Arbeit ist der Schlüssel. Wenn wir meditieren, Pranayama üben oder Asanas halten, geht es letztlich darum, den Geist klarer, ruhiger und offener zu machen – sattvischer, würde Patanjali sagen. Dann sehen wir die Dinge vielleicht nicht völlig objektiv (wer kann das schon?), aber doch wahrhaftiger. Die Welt hört auf, ein Rätsel oder Bedrohung zu sein, weil wir sie nicht mehr reflexhaft durch unsere Ängste oder Begierden verzerren. Stattdessen entwickeln wir einen Zustand des Zeugenbewusstseins, der die subjektiven Farbfolien durchschaut.

Am Ende merken wir: Wenn „viele Köpfe, viele Sinne“ (um Großmutters plattdeutsches Sprichwort „Veel Köpp – veel Sinn“ zu bemühen) die Realität verschieden erscheinen lassen, dann lohnt es sich, nicht vorschnell zu urteilen – weder über die Welt noch über andere noch über uns selbst. Yogasutra 4.15 ermutigt uns, mit einem Lächeln anzuerkennen, dass unsere Welt so bunt ist, wie wir sie malen. Indem wir unseren Geist schulen, malen wir bewusster – mit den Farben von Klarheit, Mitgefühl und Weisheit. So nähern wir uns Stück für Stück der Wahrheit hinter den Wahrnehmungen – einer Wahrheit, die im Yoga als zeitlos, unveränderlich und allen gemeinsam gilt, auch wenn jeder sie durch ein eigenes Fenster betrachtet.

Ergänzungen und Fragen von dir zur Sutra

Ist etwas unklar geblieben? Kannst du etwas ergänzen oder korrigieren?

Der Stoff der Sutras ist für uns heutige Menschen nicht leicht zu verstehen. Ist im obigen Text irgendetwas nicht ganz klar geworden? Oder kannst du etwas verdeutlichen oder berichtigen? Eine eigene Erfahrung schildern ... Vielen Dank vorab für jeden entsprechenden Hinweis oder eine Anregung:

Videos zu Sutra VI-15

Zeit und Existenz – Kommentar von Sukadev zu Yoga Sutra – Kap. 4, Vers 12 bis 17

Länge: 12 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Unterschiede zwischen den Chittas – Kommentar von Anvita Dixit zu Yogasutra 4.15

Länge: 9 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Video von Ahnand Krishna zur Sutra

Gott ist der Tätige: Asha Nayaswami (Class 65) zu Sutra 4.11 (Rest) bis 4.17

Länge: 70 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Beliebt & gut bewertet: Bücher zum Yogasutra

Patanjalis Yogasutra: Der Königsweg zu einem weisen Leben*

Von Ralph Skuban. Sehr hochwertig, viele kluge Gedanken. | Bei Amazon 🔎

Die Yogaweisheit des Patanjali für Menschen von heute*

Von Sukade Bretz. Fundierte Kommentierung mit vielen Praxis- und Alltagsauslegungen. | Bei Amazon 🔎

Yogasutra für Einsteiger: Entdecke die Seele des Yogas*

Von Mira Blumenberg. Momentan sehr beliebt auf Amazon, leicht geschrieben. | Bei Amazon 🔎

Alte Schriften auf Yoga-Welten.de

- Das Yogasutra – jede Sutra detailliert erläutert

- Die Hatha-Yoga-Pradipika – kapitelweise zusammengefasst

- Zusammenfassung der Bhagavad-Gita

- Eine kurze Zusammenfassung der Upanishaden und des Mahabharata

- Die Mandukya Upanishad – deutsche Übertragung

- Die Gheranda Samhita – kapitelweise zusammengefasst

- Yoga in der Bhagavad Gita – die bunte Vielfalt

➔ Zu allen alten Schriften auf Yoga-Welten.de

Weitere oft aufgerufene alte Schriften

- Yoga im Mahabmarata – erste Systematik

- Goraksa-Sataka – die älteste Hatha-Abhandlung

- Brahma-Sutra Bhashya von Sankara – der Kommentar von Sankara

- Mrigendra Tantra Yoga Pada

- Die Shiva Samhita