Na tat-svābhāsaṁ dṛśyatvāt

न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्

Ein wichtiger Punkt in der Yogaphilosophie: Unser Geist kann nie durch sich selbst erleuchtet werden. Wir brauchen dazu die Erkenntniskraft unseres wahren Selbstes. Anders ausgedrückt: Der Verstand allein findet nicht zur Erleuchtung. Dieser Artikel bündelt klassische Kommentare, praktische Übungen und aktuelle Bezüge – und gibt so einen Kompass für alle, die nicht nur lesen, sondern erfahren wollen, wie sie diese alte Weisheit heute selbst erfahren können.

Kurz zusammengefasst

- Sutra 4.19

Der Geist (Citta) ist nicht selbst-erleuchtend, sondern ein Objekt; nur das unveränderliche Bewusstsein (Purusha) kann ihn erhellen. - Schlüsselbegriffe

Wichtige Konzepte sind Purusha (Sehender), Citta (Geist), Objekt, Erkennen – alle sind in einem klaren Subjekt-Objekt-Verhältnis zu verstehen. - Klassische Kommentare

Vyāsa, Vācaspati Miśra und Bhoja erklären, dass der Geist nicht gleichzeitig Wahrnehmendes und Wahrgenommenes sein kann; nur Purusha ist selbstleuchtend. - Praxis in Meditation

Gedanken werden als Objekte erlebt; das Erkennen, dass man nicht seine Gedanken ist, sondern der Beobachter, schafft Abstand und Ruhe. - Alltagstransfer

Ärger, Stress oder Ungeduld können im Moment der Beobachtung zu Übungsfeldern werden; die Distanz entlastet und ermöglicht freieres Handeln. - Moderne Bezüge

Neurowissenschaft und Philosophie bestätigen: Das Gehirn ist begrenzt in seiner Selbstbeobachtung. Studien zeigen, dass Meditation die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung verändert.

Details und Erläuterungen zu allen Punkten im weiteren Artikel.

Bedeutung und Übersetzung des verwendeten Sanskrits

Hier sind zunächst die Übersetzungsmöglichkeiten für die einzelnen Wörter, damit du die Übersetzung selbst für ein besseres Verständnis anpassen kannst:

- Na = nicht;

- Tat = es; dieser; (hier bezogen auf das Citta-vrtta des Sutra IV-18)

- Sva, svā = selbst; eigen;

- Bhasa, bhāsa = erleuchtend; leuchtend; erkennend; strahlend;

- Svabhasam, svâbhâsam, svā-bhāsam, Svabhasya = (sich) selbst-erleuchtend; selbst strahlend; selbst erkennend; Ausstrahlung; eigenes Licht;

- Drishyatvat, drishyatvât, dṛśyatvāt = Wahrnehmbarkeit; ein wahrnehmbares Objekt; Sichtbarkeit; gesehen werden; das Wahrnehmbarsein; weil sie gesehen werden; die Art des Gesehenwerdens;

Zu den Quellen

Buchbesprechungen, Erläuterungen zur Auswahl der Übersetzungsvarianten und allgemeine Hinweise zur Sutraübersetzung findest du im zugehörigen Artikel. Hier nun die Kurzauflistung:

Bücher

- Mircea Eliade: Yoga – Unsterblichkeit und Freiheit

- Iyengar: Der Urquell des Yoga

- Deshpande/Bäumer: Die Wurzeln des Yoga

- Geraldine Coster: Yoga und Tiefenpsychologie

- R. Sriram: Von der Erkenntnis zur Befreiung – Das YogaSutra

- Govindan: Die Kriya Yoga Sutras des Patanjali

- Mallinson/Singleton: Roots of Yoga

- R. Palm: Der Yogaleitfaden des Patañjali

- T.K.V. Desikachar: Über Freiheit und Meditation | Das Yoga Sutra von Patanajali

- Feuerstein, Georg: Die Yoga Tradition (Amazon)

- Skuban, Ralph: Patanjalis Yogasutra (Amazon)

- Sri Swami Satchidananda: The Yoga Sutras of Patanjali (Amazon)

- Trevor Leggett: The complete Commentary by Sankara on the Yoga-Sutras* (Amazon)

Internetseiten

- Internet-Übersetzung des Yogasutras auf Yoga-Vidya.de

- Zu den Sutras auf ashtangayoga.info

- Zu den Sutras auf 12koerebe.de

- Zu den Sutras auf vedanta-yoga.de

- Openland.de (mittlerweile offline)

- Zu www.bodhi.sofiatopia.org (buddhistische Kommentare zum Yogasutra nur noch als Buch)

- sanskrit-sanscrito.com (Sutras anscheinend entfernt)

- Zur Übersetzung von Chip Hartranft (PDF)

- Die Übersetzung von Hariharananda Aranya, I. K. Taimni, Vasa Houston, Barbara Miller, Swami Satchidananda, Swami Prabhavananda, Swami Vivekananda finden sich auf dieser Seite.

- Übersetzung von James Haughton Woods

- Rainbowbody.com (ausführliche und eigene Kommentierung)

- Wisdom Library

Weitere Quellen, z. B. zu aktuellen Studien, sind direkt im Text verlinkt.

Dein Übersetzungsvorschlag

Du findest die bisherigen LeserInnen-Übersetzungen und -Ergänzungen unten.

Hast du einen eigenen Übersetzungsvorschlag?

Wie würdest du diese Sutra übersetzen? Manchmal ergeben schon kleine Wortveränderungen ganz neue Aspekte. Trau dich ... :-)

Einordnung dieser Sutra im Yogasutra

Kurze Zusammenfassung der vier Kapitel des Yogasutras

- 1. Samādhi Pāda – Über die Versenkung

Beschreibt das Ziel des Yoga: das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Erläutert, was Yoga ist, die Arten von Samādhi (meditativer Versenkung) und wie der Geist durch Übung (abhyāsa) und Loslösung (vairāgya) zur Ruhe gebracht werden kann. - 2. Sādhana Pāda – Über die Praxis

Behandelt die konkrete Praxis des Yoga. Führt die acht Glieder des Yoga (Ashtanga Yoga) ein: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Schwerpunkt liegt auf der ethischen Vorbereitung und inneren Reinigung. - 3. Vibhūti Pāda – Über die übernatürlichen Kräfte

Beschreibt die fortgeschrittenen Stufen der Praxis (Dharana, Dhyana, Samadhi = Samyama) und die daraus entstehenden übernatürlichen Kräfte (Siddhis). Warnt davor, sich von diesen Kräften ablenken zu lassen. - 4. Kaivalya Pāda – Über die Befreiung

Erklärt das Ziel des Yoga: Kaivalya (vollkommene Befreiung des Selbst von der Materie). Diskutiert die Natur des Geistes, Karma, Wiedergeburt und wie durch Erkenntnis die endgültige Freiheit erlangt wird.

Im vierten Kapitel des Yogasutra, dem Kaivalya Pada, erläutert Patanjali zunächst die Frage nach der Entstehung übernatürlicher Fähigkeiten (Siddhis). Er beschreibt, dass diese nicht nur durch Yoga, sondern auch durch Geburt, Kräuter, Mantras oder Askese entstehen können (4.1). Gleichzeitig warnt er davor, sie als Ziel zu missverstehen. Viel wichtiger sei das Verstehen der Beziehung zwischen Geist, Karma und Bewusstsein: Handlungen hinterlassen Spuren (Samskaras), die das Leben prägen, doch ihre Kette kann durch Unterscheidungskraft (Viveka) und geistige Sammlung durchbrochen werden. Die Vielfalt der Erscheinungen wird als Produkt des Geistes verstanden, der sich je nach Karma unterschiedlich entfaltet (4.2–4.12).

Ab Sutra 4.13 betont Patanjali die feinstoffliche Struktur der Natur (Prakriti), deren Gunas in unterschiedlichen Zuständen existieren – vergangen, gegenwärtig, zukünftig. Alles Wahrnehmbare ist abhängig vom Geist, doch dieser wiederum wird nur durch das Bewusstsein des Purusha beleuchtet. Der Geist ist wandelbar, zusammengesetzt und niemals selbständig leuchtend. In Sutra 4.17 wird erklärt, dass Dinge nur erkannt werden können, wenn sie vom Geist wahrgenommen werden. In Sutra 4.18 schließlich folgt der entscheidende Gedanke: Das Bewusstsein (Purusha) erkennt fortwährend alle Bewegungen des Geistes, weil es unveränderlich ist. Hier bahnt sich bereits der zentrale Kontrast zu Sutra 4.19 an: Geist als Objekt – Purusha als unverrückbarer Seher.

Übersichtstabelle

| Abschnitt (Verse) | Hauptthema | Kernaussage |

|---|---|---|

| 4.1 | Entstehung von Siddhis | Übernatürliche Kräfte entstehen auf fünf Wegen (Geburt, Kräuter, Mantras, Askese, Samadhi). |

| 4.2–4.6 | Vielfalt und Transformation | Wesen und Fähigkeiten entwickeln sich durch Karma und Anpassung an Umstände; Geist bildet viele Strukturen, bleibt aber verbunden. |

| 4.7–4.12 | Karma und Eindrücke | Handlungen hinterlassen Spuren (Samskaras); diese bestimmen Erfahrungen, können jedoch durch Unterscheidung überwunden werden. |

| 4.13–4.15 | Natur und Erscheinungen | Alle Dinge bestehen aus den Gunas; Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind Modi derselben Realität. |

| 4.16–4.17 | Abhängigkeit vom Geist | Objekte sind nur erkennbar, wenn sie vom Geist reflektiert werden; ohne Geist keine Wahrnehmung. |

| 4.18 | Purusha als Zeuge | Das unveränderliche Bewusstsein erkennt alle Bewegungen des Geistes dauerhaft – es ist der Seher, nicht das Gesehene. |

Die Sutras IV-19 bis IV-21 verweisen auf Beobachtungen, die wir (bei unserem eigenen Geist) machen können, welche die Existenz eines unabhängigen Sehers, hinter unserem normalen Bewusstsein nahelegen.

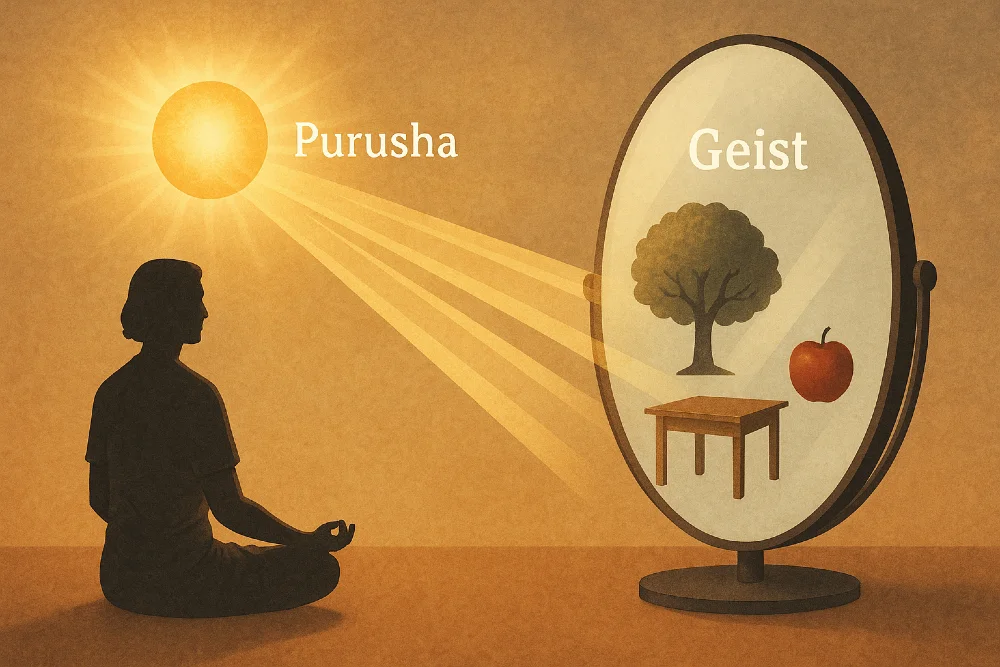

Purusha als Lichtquelle: Der Geist spiegelt die Welt – Objekte wie Baum, Tisch und Apfel erscheinen nur im Licht des Bewusstseins.

Yogasutra 4.19 – Der Geist als nicht selbst-erkennendes Objekt

„Der Geist ist nicht aus sich selbst erkennend (kann sich nicht selbst erleuchten) und kann darum als Objekt wahrgenommen werden.“ So lautet ein möglicher Wortlaut des Yoga-Sutra 4.19. Im Sanskrit heißt es knapp: na tat-svābhāsaṃ dṛśyatvāt, was wörtlich besagt, dass der Geist (citta) kein Eigenlicht besitzt, da er selbst Gegenstand der Wahrnehmung ist. Diese scheinbar abstrakte Aussage entpuppt sich als Schlüssel zum Verständnis der yogischen Bewusstseinslehre: Der Geist kann sich nicht selbst erkennen, weil immer ein unabhängiges Bewusstsein nötig ist, um den Geist “zu beleuchten”. Erst dieses höhere Bewusstsein – im Yoga Purusha genannt – macht den Geist und seine Vorgänge überhaupt sichtbar.

Übersetzung und Schlüsselbegriffe

Patañjalis Sutra 4.19 ist Teil des Kaivalya Pada, in dem es um die vollkommene Befreiung und die Natur von Geist und Bewusstsein geht. Der Vers wird unterschiedlich übersetzt, doch der Sinn bleibt konsistent. Zentral sind folgende Begriffe:

- Geist – meint hier das chitta bzw. citta, den denkenden Geist oder das Geistfeld mit Gedanken, Gefühlen und Wahrnehmungen. In der Yoga-Philosophie gehört der Geist zur Materie (Prakriti) und ist veränderlich.

- selbst-erleuchtend – im Sanskrit svābhāsa, wörtlich „eigenes Leuchten“. Gemeint ist die Fähigkeit, sich aus sich selbst heraus zu erkennen oder Bewusstsein aus sich selbst zu sein.

- wahrnehmbar – Sanskrit dṛśya bzw. dṛśyatva (Wahrnehmbarkeit). Alles Wahrnehmbare ist ein Objekt für ein Wahrnehmendes. Hier wird der Geist ausdrücklich als solches Objekt bezeichnet.

- Purusha – der „Geistesherr“ oder „Sehende“. In Yogasutra 4.18 wurde erklärt, dass das wahre Bewusstsein (Purusha) ewig unverändert ist und alle Vorgänge im Geist beobachtet. Purusha ist das unveränderliche Bewusstsein, das dem veränderlichen Geist gegenübersteht.

Mit diesen Begriffen lässt sich der Sutra-Vers 4.19 sinngemäß so erläutern: Der Geist leuchtet nicht aus sich selbst heraus, da er vom Bewusstsein her wahrgenommen wird. Anders gesagt: Was immer im Geist geschieht, wird von etwas Grundlegendem beobachtet – einer Instanz, die selbst nicht der Veränderung unterliegt. Der Geist ist Objekt; das Beobachtende dahinter ist das Subjekt (Purusha).

Selbstleuchtend

Die Sonne leuchtet von selbst, der Mond scheint auch hell zu leuchten, aber hat doch keine eigene Leuchtkraft. Ähnlich verhält es sich mit Purusha, unserem Wahren Selbst und Chitta, unserem denkenden, fühlenden Geist. Chitta leiht sich seine “Leuchtkraft” nur vom Wahren Selbst. Diese Vorstellung ist, so merkt Feuerstein an, im indischen Denken weit verbreitet.

Patanjali sagt also, dass unser Geist nur deshalb etwas erkennt, weil Purusha ihn beleuchtet. Anders ausgedrückt: Chitta kann wahrnehmen, hat aber nicht die Fähigkeit des Erkennens. Chitta hat kein eigenes Bewusstsein, ist kein selbständiges Subjekt. Stattdessen gehört es als Objekt zum Reich von Prakriti, gebildet aus den gunas, gemäß altindischer Lehre die drei Bausteine der Natur. Unser wahres Selbst, Purusha, hingegen kann Gedanken sehen, Gefühle beobachten etc.

Warum kann sich der Geist nicht selbst erkennen? Eine einfache Analogie: Ein Auge kann alles Mögliche sehen – außer sich selbst. Ähnlich ist der Geist unfähig, sein eigenes Funktionieren vollständig zu durchdringen, ohne einen „Spiegel“ oder ein anderes Prinzip, das ihn beleuchtet. Das Yogasutra betont damit die Dualität von Sehenden und Gesehenem. Der Geist mag intelligent und subtil sein, aber er bleibt dem Yoga zufolge blind ohne das Licht des Bewusstseins.

In vielen Yogakommentaren wird der Geist mit dem Mond verglichen, der nur im Licht der Sonne (Purusha) erstrahlt.

Wie nimmt Chitta, unser Geist, etwas wahr?

Chitta nimmt die Objekte der Welt nicht direkt wahr. Vielmehr findet eine “Färbung” von Chitta durch die Objekte statt. Desikachar schreibt (S. 154): Der Geist “hat keine eigene Form, sondern er nimmer die Form des Gegenstandes an, mit dem er sich verbindet.”

Dieses Chitta-Bewusstsein ist für unser Selbst, Purusha, auch nur ein Objekt (Govindan). Im Lichte unseres Selbst könne unser Bewusstsein dann wahrnehmen, indem es das Licht des Selbst reflektiere.

Moderne Neurowissenschaft bestätigt dieses Prinzip auf ihre Weise: Das Gehirn kann sich selbst nicht in gleicher Auflösung untersuchen, wie es äußere Objekte untersucht. „Als empirische Tatsache können Gehirne sich nicht in der hohen Dimensionalität verfolgen, mit der sie ihre Umwelt verfolgen Sie können dies nur in stark vereinfachter (‘niedrigdimensionaler’) Weise – unser Gehirn ist also relativ unempfänglich für seine eigenen Vorgänge, gewissermaßen blind für sich selbst“. Oder zugespitzt: Das Gehirn ist sich selbst zu nah, um sich so zu erkennen, wie es ist. Was Patanjali poetisch als fehlendes „Eigenlicht“ des Geistes formuliert, fasst die Kognitionsforschung nüchtern als Einschränkung der Introspektion auf – der Geist kann sich nicht gleichzeitig Subjekt und Objekt sein.

Buddhistische Schulen wie die Yogācāra vertraten die Idee, Bewusstsein sei in gewisser Weise selbstleuchtend – was im Yogasutra klar verneint wird.

Übe das Zuschauen

Yoga kann auch als Übungsweg zum “Üben des Zuschauens” angesehen werden. Um das beobachtende Bewusstsein zu erkennen und dann immer mehr zu kultivieren. In der Welt sein, aber nicht von dieser Welt sein. Eins-Sein erfahren.

Welche Erfahrungen hast du in der Meditation schon gemacht?

Klassische Kommentare: Der Geist im Licht des Bewusstseins

Patañjalis Sutren wurden seit der Antike ausführlich kommentiert. Klassische Gelehrte aus verschiedenen Sprach- und Denktraditionen haben Sutra 4.19 übereinstimmend so gedeutet, dass der Geist kein eigenständiges Bewusstsein hat. Dennoch setzen sie je eigene Akzente und Vergleiche, um dieses Konzept zu erklären:

- Vyāsa (ca. 5. Jh.) – der Verfasser des ältesten Yogasutra-Kommentars – geht auf mögliche Gegenargumente ein. Zugegebenerweise kann ich seine Argumente nicht in Gänze nachvollziehen, da ich seine Logik nicht verstehe. Aber ich versuche, Vyasas Argumentationskette in eigenen Worten wiederzugeben: Er erwähnt etwa die Ansicht der Vaināśikas (wahrscheinlich eine Schule buddhistischer Denker), der zufolge der Geist wie ein Feuer sich selbst und anderes zugleich erleuchten könne. Vyāsa entgegnet: So ein Vergleich hinkt. „Feuer erhellt keine eigene, zuvor dunkle Form von sich selbst“, betont er. Ein Licht leuchtet zwar, aber damit es gesehen wird, braucht es dennoch ein Auge – sprich Bewusstsein. Genauso wenig wie ein Sinnesorgan sich selbst wahrnimmt, kann der Geist ohne den Purusha etwas erkennen. Wäre der Geist wirklich selbstleuchtend, so Vyāsa, könnte keine andere Instanz ihn mehr erkennen – ähnlich wie der Raum (Ākāśa), der „sich selbst trägt“, damit meint man: er hat überhaupt keinen Träger. Doch offensichtlich nehmen wir unsere eigenen mentalen Zustände wahr: „Ich bin wütend“, „Ich habe Angst“ – solche Empfindungen sind uns bewusst. Das zeigt, dass der Geist eben Objekt für ein Selbst ist und nicht dieses Selbst selbst. Das Selbst (Purusha) bleibt im Hintergrund der unveränderliche Beobachter, während der wechselhafte Geist das Beobachtete ist.

- Vācaspati Miśra (9. Jh.) – ein einflussreicher Gelehrter – schließt eine ähnliche Logik an. Er argumentiert, der Geist sei veränderlich und daher „von Wahrnehmbarkeit durchdrungen“. Alles, was wahrnehmbar ist, kann nicht zugleich Wahrnehmer sein – Tat und Gegenstand einer Handlung können nicht identisch sein. Er veranschaulicht das mit pointierten Beispielen: „Das Kochen wird nicht gekocht; das Schneiden wird nicht geschnitten.“ Eine Handlung vollzieht sich immer an etwas anderem, nicht an sich selbst.

Übertragen heißt das: Der Vorgang des Denkens kann nicht sich selbst zum Objekt haben. So sehr der Geist sich auch dreht und wendet, er bleibt ein Prozess – und jeder Prozess benötigt einen unveränderlichen Bezugspunkt, einen Kenner. Nur der unwandelbare Purusha ist in Vācaspatis Augen wirklich selbstleuchtend, denn Purusha ist niemals Objekt irgendeines Wahrnehmungsakts. Er bedarf keiner „höheren Instanz“ mehr, um zu wissen – Bewusstsein an sich, das keines weiteren Bewusstseins bedarf. Der Geist hingegen, gerade weil er wandelbar ist, kann dieses Kriterium nie erfüllen: Er ist im Yogasystem immer Inhalt und nie der letztgültige Zeuge. Folglich, so schließt Vācaspati, “der Geist ist Gegenstand des Wissens, weil er eben das Wissbare ist – nicht selbst erleuchtend.“ - Bhoja (11. Jh.) – ein weiterer Kommentator – fokussiert sich stark auf den Ablauf der Erkenntnis. Er betont, dass Geist nicht zwei Rollen zugleich spielen kann. Erkennt der Geist ein äußeres Objekt, kann er in genau demselben Moment nicht auch noch sich selbst erkennen – zwei widersprüchliche Akte gleichzeitig sind unmöglich. Aufmerksamkeit kann sich nie gleichzeitig auf „Beobachter“ und „Beobachtetes“ richten. Bhoja führt aus: In der Wahrnehmung eines Gegenstandes kann nicht zugleich die Wahrnehmung der eigenen Intelligenz stattfinden. Würde man behaupten, der Geist leuchte sich doch selbst, geriete man in ein endloses Regress-Problem: Man bräuchte einen zweiten Geist, der den ersten beleuchtet, dann einen dritten, der den zweiten beleuchtet, und so weiter – eine absurde Endlosschleife der Wahrnehmungen, wie Patanjali im nächsten Sutra (4.21) folgerichtig anmerkt. Bhojas Fazit zu 4.19: Der denkende Geist kann sich nicht selbst erhellen, da seine Aufmerksamkeit stets nach außen gerichtet ist, um Objekte zu erfassen. Was immer der Geist erkennt, betrifft das Äußere – sich selbst lässt er im Dunkeln zurück. Auch hier also: Der Geist ist nur Mittel, nicht die letzte instanzielle Lichtquelle.

Trotz unterschiedlicher Worte stimmen diese klassischen Kommentare überein: Bewusstsein (Purusha) und Geist (Citta) sind zwei Prinzipien, von denen nur das Bewusstsein wirklich sich-selbst-leuchtend ist. Der Geist erhält sein „Licht“ gleichsam geliehen – wie der Mond, der nur im Licht der Sonne erstrahlt. In der Samkhya- und Yoga-Philosophie wird der Geist demnach als eine Art feinstoffliche Materie verstanden, zusammengesetzt aus den drei Gunas (Eigenschaften der Natur). Er ist nicht Bewusstsein an sich, sondern reflektiert es nur. „Der Geist besteht aus den drei Gunas und ist an sich kein Bewusstsein. Vielmehr wirkt das Bewusstsein (Purusha) durch den Geist“ erläutert ein moderner Kommentar das Konzept. Anders gesagt: Der Geist ist Werkzeug, Purusha ist der Benutzer – oder der Filmprojektor und das Licht, das ihn durchscheint.

Doch auf praktischer Ebene – darin sind sich Yogameister einig – müssen wir zunächst glasklar zwischen dem inneren Beobachter und den Aktivitäten des Geistes unterscheiden, um Freiheit zu erlangen. Wie prägnant schrieb ein bekannter Yogameister, Swami Vivekananda: „Durch Unterscheidung weiß der Yogi, dass der Purusha mit der Denksubstanz nicht identisch ist.“ Sobald diese Unterscheidung wirklich erlebt wird, verliert der Geist seine Herrschaft über uns.

Philosophische Parallelen dieser Sutra 4.19 mit dem Höhlengleichnis von Platon

Ja, es gibt eine spannende Verwandtschaft zwischen Patañjalis Yogasutra 4.19 und Platons Höhlengleichnis – auch wenn die Denkschulen weit voneinander entfernt sind.

1. Das Gemeinsame: Geist als Spiegel, Schatten als Projektion

-

In Sutra 4.19 heißt es: Der Geist (Citta) ist nicht aus sich selbst erkennend, sondern nur Objekt, das vom Bewusstsein (Purusha) erhellt wird. Der Geist ist Spiegel, nicht Lichtquelle.

-

In Platons Höhle sind die Schatten an der Wand ebenfalls nicht Quelle des Lichts, sondern bloße Reflexionen – Erscheinungen, die von etwas anderem erhellt werden.

-

Beide betonen also: Das, was wir unmittelbar sehen oder denken, ist nicht die letzte Wirklichkeit.

2. Subjekt und Objekt

-

Patañjali: Geist ist Objekt, Purusha ist das Subjekt, das unverändert bleibt.

-

Platon: Die Schatten sind Objekte, die Gefesselten in der Höhle halten sie für Realität. Erst durch die Wendung zur Sonne (Symbol des Guten, des Absoluten) wird das wahre Erkennen möglich.

-

Parallele: In beiden Modellen braucht es ein „Licht“ außerhalb des unmittelbaren Wahrnehmungsfeldes, um Wirklichkeit klar zu erkennen.

3. Befreiung durch Unterscheidung

-

Yoga: Befreiung entsteht, wenn erkannt wird: Ich bin nicht der Geist, sondern der Sehende (Purusha).

-

Platon: Befreiung entsteht, wenn der Mensch erkennt: Die Schatten sind Täuschungen, die wahre Realität liegt außerhalb der Höhle.

-

Beide Systeme führen zu einer Unterscheidung zwischen Erscheinung und Wahrheit.

4. Unterschiedliche Grundannahmen

-

Yoga bleibt dualistisch: Purusha (Bewusstsein) ist ewig getrennt von Prakriti (Natur, Geist, Materie).

-

Platon dagegen sieht die Welt der Ideen als letzte Wirklichkeit, in der das Seiende selbst liegt. Geist ist zwar Teil des Erkennens, aber nicht per se Illusion.

-

Sprich: Yoga trennt Beobachter und Beobachtetes radikal, Platon richtet den Blick auf eine höhere Wirklichkeit jenseits der Sinneswelt.

5. Praxisbezug

- Für Yogis: Wenn du in der Meditation erkennst, dass Gedanken Objekte sind, gehst du „aus der Höhle“ deines Geistes hinaus – hin zum stillen Beobachter.

- Für Platoniker: Wenn du dich vom Schein der Schatten löst, richtest du dich auf das Licht der Wahrheit (Idee des Guten).

✅ Kurz gesagt:

Sowohl Patañjali als auch Platon lehren, dass das, was wir spontan für „wirklich“ halten (Gedanken, Schatten), nur Abbild ist. Erst durch das Erkennen einer höheren Instanz (Purusha bei Patañjali, Sonne/Idee des Guten bei Platon) öffnet sich der Weg zur Freiheit.

Aktuelle Auslegungen und wissenschaftliche Bezüge

Alte Sutren wie 4.19 haben nicht an Aktualität verloren – im Gegenteil, moderne Lehrer und sogar Wissenschaftler finden erstaunliche Parallelen. Heutige Yoga-Kommentatoren betonen oft die praktische Seite dieser Lehre: Es geht nicht nur um Metaphysik, sondern um eine spürbare Erfahrung in der Meditation. So heißt es beispielsweise: „Der Geist erscheint dem Bewusstsein als wahrnehmbares Objekt. Dies ist kein bloß philosophischer Punkt, sondern ein praktischer Aspekt der subtilsten Meditationsvorgänge. Irgendwann wird selbst das Denkorgan als Objekt der Beobachtung erkannt und mit Nicht-Anhaftung beiseitegestellt – so wie man bereits die oberflächlichen Gedankenwellen zuvor zur Ruhe gebracht hat. Nun wird also das Instrument des Denkens selbst gesehen und überschritten, um die direkte Erfahrung des reinen Bewusstseins zu suchen.“. Diese Beschreibung aus einem Yoga-Lehrtext zeigt: In tiefer Meditation kann man tatsächlich erleben, dass Gedanken, Gefühle und letztlich der ganze Geist „von außen“ betrachtet werden – als Phänomene, die kommen und gehen. Was übrig bleibt, ist der stille Beobachter dahinter.

Übende berichten, dass genau diese Verschiebung – vom Ich bin meine Gedanken hin zu Ich sehe meine Gedanken – ein fühlbarer Meilenstein auf dem Yogaweg ist.

Praxisnähe schlägt Theorie: Wie fühlt es sich also an, wenn der Geist nicht mehr „sich selbst macht“, sondern als Objekt auftaucht? Yogis vergleichen es mit einem Moment tiefer Klarheit, fast wie ein inneres Aufwachen: Man sitzt in der Meditation und merkt plötzlich, dass der eigene Geist mit all seinen Stimmen, Sorgen und Geschichten wie ein Film vor einem abläuft – und man selbst sitzt im Publikum und schaut zu. Diese Losgelöstheit ist keineswegs gefühllos oder distanziert im negativen Sinn. Im Gegenteil, sie geht oft einher mit großer Ruhe und Klarheit. Man identifiziert sich nicht mehr vollständig mit jedem Geistesinhalt, man hat zwar noch Gedanken, aber man ist nicht mehr diese Gedanken. Was einen früher vollständig vereinnahmte („Ich bin wütend!“), wird jetzt beobachtbar („Da ist Wut im Geist.“). Diese Verschiebung der Perspektive bestätigt auf erlebbarer Ebene, was Yogasutra 4.19 ausdrückt. Der Geist wird als Werkzeug erkannt, nicht als Kern der Person.

Moderne Yogalehrer – ob westlich oder östlich geprägt – erläutern Sutra 4.19 mit Worten, die an Psychologie und Neurowissenschaft anknüpfen. Sie heben hervor, dass wir in uns einen Beobachter kultivieren können. Dieser innere Zeuge entspricht dem Purusha-Prinzip: eine Bewusstheit, die urteilsfrei und unverändert alles registriert, was im Geist auftaucht. „Wir müssen also nicht den Geist erleuchten oder zu Heiligen werden, sondern lernen, innere und äußere Vorgänge wohlwollend und neutral zu beobachten und uns nicht mehr mit den Erfahrungen zu identifizieren.“ – so bringt es ein moderner Kommentator auf den Punkt. Darin schwingt auch etwas Befreiendes und Ironisches mit: Jahrhunderte lang plagten sich spirituelle Sucher damit, ihren Geist „perfekt“ zu machen oder jede Regung zu kontrollieren, bis Patanjali nüchtern feststellt: Der Geist wird nie zum Selbst. Man kann ihn verfeinern, beruhigen, reinigen – aber am Ende der Reise lässt man ihn doch los, wie ein Werkzeug, das seinen Dienst getan hat.

Nicht den Geist retten, sondern sich vom Geist lösen – diese Wende ist der Kern der Befreiung (kaivalya).

Interessanterweise finden moderne Wissenschaftler zunehmend Gefallen an solchen Perspektiven. In der aktuellen Bewusstseinsforschung ringt man mit dem „harten Problem“, nämlich zu erklären, wie aus rein physikalischen Vorgängen im Gehirn subjektives Erleben entstehen kann. Einige Forscher vermuten inzwischen, dass rein materialistische Erklärungen hier an Grenzen stoßen. In einer interdisziplinären Untersuchung heißt es beispielsweise: „Manche Fachrichtungen sehen Bewusstsein nur als Nebenprodukt der Hirnaktivität, während einige (anderer Auffassung) Bewusstsein für etwas Selbst-Leuchtendes halten.“. Diese zweite Auffassung – dass Bewusstsein eine Art Grundleuchten hat – erinnert stark an Patañjalis Purusha-Konzept.

Bewusstsein wäre dann kein bloßes Epiphänomen (Begleiterscheinung), sondern ein eigenständiges Prinzip, das vielleicht in der Natur verankert ist. Auch wenn die Wissenschaft hier vorsichtig bleibt, werden Theorien diskutiert (von der Quantenphysik bis zur analytischen Philosophie), die Bewusstsein als fundamental ansehen – so fundamental wie Raum, Zeit oder Energie. Man könnte sagen: Während Patanjali in spiritueller Schau erkannte, dass der Geist ein beleuchtetes Objekt ist, sucht die moderne Forschung nach dem „Leuchtmittel“ und fragt: Was ist dieses Bewusstsein, das den Geist erlebt?

Eine konkrete Brücke schlagen Neuropsychologen, die die Effekte von Meditation auf das Gehirn untersuchen. Bildgebende Verfahren zeigen, dass geübte Meditierende tatsächlich andere Aktivitätsmuster im Gehirn haben, etwa mehr Kooperation zwischen den Selbstwahrnehmungs-Arealen und den präfrontalen Kontrollzentren. Das passt zur Idee, dass ein Teil des Geistes den anderen beobachtet. Allerdings bestätigt auch hier die Wissenschaft Patañjalis Aussage: Eine perfekte Selbst-Beobachtung des Gehirns gibt es nicht – es bleibt dabei, dass gewisse Prozesse dem direkten Erkennen entzogen sind und nur indirekt, verzögert oder durch einen Außenstandpunkt sichtbar werden.

Die moderne Hirnforschung beschreibt also mit technischen Begriffen genau das Dilemma, das Patanjali mit einfachen Worten festhielt. Es bleibt immer ein Spiegel nötig – im Yoga der Purusha, in der Neurowissenschaft z. B. Messinstrumente oder metakognitive Strategien –, um dem Geist auf die Schliche zu kommen.

Übungsvorschläge zu Sutra IV-19

Versuche dir vorzustellen, wie dein wahres Selbst dein Bewusstsein beleuchtet, so dass es (dein wahres Selbst) wahrnehmen kann.

In der Meditation

Stell dir vor, du sitzt still, die Augen halb geschlossen. Dein Geist macht, was er immer macht: plappert. Gedanken huschen vorbei wie Straßenbahnen, manchmal voller Fahrgäste, manchmal leer. Normalerweise steigst du ein. Doch heute machst du etwas anderes: Du bleibst sitzen, schaust dem ganzen Gewimmel zu. Genau hier übst du das Sutra. Du merkst plötzlich: Ah, da ist ein Gedanke – und ich sehe ihn. Der Gedanke ist Objekt. Du bist Beobachter. Ein kleines Aha-Moment.

Ein Beispiel: Du hörst innerlich „Ich muss morgen noch die Steuer machen“. Statt sofort im Panikmodus den Taschenrechner zu suchen, hältst du inne. Du erkennst: Das ist nur ein Gedanke, der vorbeizieht. Ich kann ihn wahrnehmen, ohne er zu sein.

Mit etwas Übung wird dieses Abstand-Nehmen leichter. Und manchmal passiert etwas fast Unheimliches: Für einen kurzen Moment wird der Geist selbst still, als ob er gemerkt hat, dass er beobachtet wird. Dann erlebst du, was die alten Yogis meinten: Der Geist kann nicht sich selbst erleuchten, aber du – als Bewusstsein – siehst ihn klar.

Meine Erkenntnisse/Erfahrungen bei/mit dieser Übung

... oder kannst du eine andere Übung zum besseren Verständnis bzw. zum Erfahren dieser Sutra ergänzen?

Im Alltag

Ganz praktisch: Stelle dir vor, du sitzt im Meeting. Jemand kritisiert deine Arbeit. Sofort springt der innere Geist an: „Unverschämt! Ich hab doch alles gegeben!“ – du merkst den Puls. Und jetzt kommt die Übung: Statt direkt zu reagieren, hältst du innerlich inne und siehst: Ah, mein Geist brodelt. Da sind Ärgergedanken. Die Kritik ist das Objekt, der Ärger ist das Objekt – und du bist der Beobachter, der sieht, wie dein System hochfährt. Diese kleine Pause kann Gold wert sein. Du musst dich nicht vom Sturm davontragen lassen, sondern erkennst: Da ist der Sturm, und hier bin ich.

Oder im ganz Kleinen: Du stehst an der Kasse, es dauert ewig. Dein Geist fängt an zu maulen: „Warum dauert das hier immer so lange?“. Perfektes Sutra-Übungsfeld. Statt mitzuschimpfen, kannst du das „innere Gemecker“ einfach bemerken. So wird der Gedanke selbst zur Übungseinheit.

Sutra 4.19 wird so zu einer Art innerer Brille. Du setzt sie auf, und plötzlich siehst du: Der Geist ist nur ein Teil des Spiels, nicht der Spieler. In der Meditation kannst du es im stillen Beobachten üben, im Alltag in den kleinen Aufregern. Und irgendwann merkst du, dass dieser Abstand nicht kalt macht, sondern frei: Du reagierst klarer, leichter, manchmal sogar mit Humor. Das ist das „Eigenlicht“, das nicht der Geist, sondern du selbst bist.

Kommentar von Vyasa zu Sutra 4.19

Erläuterungen zu Vyasa

Vyasa war ein indischer Philosoph des 5. bzw. 6. Jahrhunderts nach Christi, der den ältesten überlieferten Kommentar zum Yogasutra des Patanjali schrieb. Der Text wird Yogabhashya (wörtlich "Kommentar (Bhashya) zur Yogaphilosophie") genannt und um 600 nach Christi datiert. Vyasas Kommentare zu den Sutras sind oftmals recht kurz.

Ohne Vyasas Kommentar wären viele Sutras heute fast unverständlich. Manche Gelehrte sagen, der Text ist erst durch den Kommentar wirklich „lesbar“.

Vyāsa war vielleicht/wahrscheinlich kein einzelner Autor, sondern ein Titel, der mehrere Kommentatoren der indischen Tradition umfasst. Die Stimme, die wir im Yogasutra-Kommentar hören, ist also vielleicht ein Chor.

Vyasas Yogabhashya wurde im 8./9. Jh. von Shankara (788–820 n. Chr, indischer Gelehrter, Vedanta-Philosoph, Begründer der Advaitavedānta-Tradition) kommentiert. Sein Kommentar nennt sich Yogabhashyavivarana, Vivarana ist ein Unterkommentar.

Auch Vachaspati Mishra hat einen frühen, berühmten Kommentar zum Yogasutra geschrieben. (Meine Quellen für diese Kommentare waren unterschiedliche Bücher und Webseiten, zum Beispiel Legget (siehe Literatur) und wisdomlib.org/hinduism/book/yoga-sutras-with-commentaries/). Ich gebe hier diese Kommentare in für mich relevanten Auszügen in Worten wieder, die für mich den Sinn in heutigen Worten am besten wiedergeben. Dies ist explizit kein Bemühen, die Originalkommentare wortgetreu wiederzugeben. Fehlinterpretationen sind natürlich in meiner Verantwortung.

Du siehst etwas anders, hast einen Fehler gefunden oder möchtest etwas ergänzen? Bitte schreibe dies unten bei "Ergänzungen von dir".

Die Kommentare von Vyasa, Mishra und Shankara sind oft wörtlich übersetzt worden, zum Beispiel bei den oben angegebenen Quellen.

Schauen wir uns nun die erläuternden Wore von Vyāsa zu dieser Sutra noch einmal näher an. Er nimmt im klassischen Kommentar eine mögliche Gegenposition auf: Könnte der Geist nicht selbst leuchten und zugleich das Licht auf andere Objekte werfen? Einige Philosophen – die sogenannten Vaināśikas – glaubten genau das: Der Geist sei wie ein Feuer, das sowohl sich selbst als auch anderes erhelle.

Vyāsa widerspricht entschieden. Der Geist ist nicht selbstleuchtend, sondern erkennbar. Alles, was erkennbar ist, braucht einen Erkennenden. Deshalb steht der Geist in derselben Reihe wie die Sinnesorgane oder ihre Objekte: Das Ohr kann den Klang nicht aus sich selbst hören, das Auge sieht sich selbst nicht, die Hand fühlt sich selbst nicht. Genauso wenig kann der Geist sich selbst als Bewusstsein setzen.

Warum Feuer kein gutes Bild für den Geist ist

Vyāsa erklärt, warum die Metapher des Feuers hinkt:

-

Feuer bringt Dinge zum Leuchten, die vorher dunkel waren.

-

Das Selbstleuchten, von dem die Yogaphilosophie spricht, ist jedoch von anderer Art – es ist das immerwährende Bewusstsein des Purusha.

-

Feuer kann nicht sein „eigenes Dunkel“ erhellen. Ebenso kann der Geist nicht durch sich selbst erkennbar werden.

Ein Missverständnis über „Selbstleuchten“

Manchmal heißt es, der Geist sei „selbstleuchtend“. Doch Vyāsa präzisiert: Das bedeutet lediglich, dass der Geist nicht von einem äußeren Sinnesorgan wahrgenommen wird. Er wird nur vom Purusha, vom reinen Bewusstsein, erkannt. So wie man sagt, dass der Raum (ākāśa) „selbsttragend“ sei – damit ist nicht gemeint, er habe eine besondere Kraft, sondern schlicht, dass er keine Stütze braucht.

Konkreter Bezug zum Erleben

Vyāsa wird an dieser Stelle fast psychologisch: Er verweist auf alltägliche Erfahrungen. Wir alle kennen Gedanken wie:

-

„Ich bin wütend.“

-

„Ich habe Angst.“

-

„Ich bin an dieses oder jenes gebunden.“

Diese Selbstzuschreibungen, so Vyāsa, funktionieren nur, weil es ein Bewusstsein gibt, das den Geist wahrnimmt. Wir bemerken unsere Wut oder Angst – und allein das zeigt, dass der Geist Objekt sein muss. Denn wenn er selbst das Bewusstsein wäre, könnte er sich nicht gleichzeitig als erregt, ängstlich oder verstrickt erleben.

Siehe auch folgende Sutras

Yoga Sutra II-19: Die Stufen der Eigenschaftszustände von den Grundbausteinen der Natur (den Gunas) sind spezifisch, unspezifisch, subtil-differenziert und undefinierbar.

Yoga Sutra II-20: Der Sehende ist reines Bewusstsein; doch er sieht [die Welt] durch den [täuschungsanfälligen] Geist

Fazit: Licht im Spiegel

Yogasutra 4.19 lehrt: Das Denken kann sich nicht selbst erhellen. So brillant unser Verstand auch sein mag, er ist letztlich wie der Mond – er scheint nur, weil ein anderes Licht ihn bestrahlt. Für Yoga-Praktizierende ist diese Einsicht von eminenter Wichtigkeit. Sie befreit von der falschen Gleichsetzung "Ich bin meine Gedanken". Stattdessen öffnet sie die Tür zu der Erfahrung: Ich bin das Bewusstsein, das diese Gedanken sieht. Sobald sich diese Erkenntnis nicht nur intellektuell, sondern erfahrbar einstellt, ändert sich die innere Haltung radikal. Man haftet weniger an den endlosen mentalen Inhalten und Identifikationen. Der Geist wird durchschaubar – und damit beherrschbar. Patanjali zufolge ruht der Seher (Purusha), sobald die mentalen Wellen zur Ruhe gekommen sind, in seiner wahren Natur. Der Geist hat dann seinen Zweck erfüllt: Er hat dem Bewusstsein gedient, indem er erkannt hat, dass er selbst nicht das Bewusstsein ist.

Am Ende klingt Sutra 4.19 fast wie eine beruhigende Zusage: Du musst deinen Geist nicht verzweifelt zum Absoluten machen – er kann es nicht, und das ist okay. Er darf ein Objekt bleiben, ein Werkzeug, ein guter Diener. Dein wahres Selbst aber – dieses ewig lichte Bewusstsein – war immer der stille Zuschauer im Hintergrund. Indem du den Geist in dieses Licht rückst, erkennst du, was du wirklich bist. Alte Meister, moderne Gurus und sogar nüchterne Wissenschaftler nähern sich aus verschiedenen Richtungen diesem einen Mysterium:

Der Geist ist ein Spiegel. Das Licht, das du suchst, bist du selbst.

Ergänzungen und Fragen von dir zur Sutra

Ist etwas unklar geblieben? Kannst du etwas ergänzen oder korrigieren?

Der Stoff der Sutras ist für uns heutige Menschen nicht leicht zu verstehen. Ist im obigen Text irgendetwas nicht ganz klar geworden? Oder kannst du etwas verdeutlichen oder berichtigen? Eine eigene Erfahrung schildern ... Vielen Dank vorab für jeden entsprechenden Hinweis oder eine Anregung:

Videos zu Sutra VI-19

Selbst, Gedanken und Psyche – Kommentar von Sukadev zu Yoga Sutra – Kap. 4, Vers 18 bis Vers 22

Länge: 7 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Die Natur von Chitta – Kommentar von Anvita Dixit zu Yogasutra 4.19

Länge: 7 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Video von Ahnand Krishna zur Sutra

Der denkende Geist ist nicht selbstleuchtend: Asha Nayaswami (Class 66) zu Sutra 4.18 bis 4.23

Länge: 76 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Beliebt & gut bewertet: Bücher zum Yogasutra

Patanjalis Yogasutra: Der Königsweg zu einem weisen Leben*

Von Ralph Skuban. Sehr hochwertig, viele kluge Gedanken. | Bei Amazon 🔎

Die Yogaweisheit des Patanjali für Menschen von heute*

Von Sukade Bretz. Fundierte Kommentierung mit vielen Praxis- und Alltagsauslegungen. | Bei Amazon 🔎

Yogasutra für Einsteiger: Entdecke die Seele des Yogas*

Von Mira Blumenberg. Momentan sehr beliebt auf Amazon, leicht geschrieben. | Bei Amazon 🔎

Alte Schriften auf Yoga-Welten.de

- Das Yogasutra – jede Sutra detailliert erläutert

- Die Hatha-Yoga-Pradipika – kapitelweise zusammengefasst

- Zusammenfassung der Bhagavad-Gita

- Eine kurze Zusammenfassung der Upanishaden und des Mahabharata

- Die Mandukya Upanishad – deutsche Übertragung

- Die Gheranda Samhita – kapitelweise zusammengefasst

- Yoga in der Bhagavad Gita – die bunte Vielfalt

➔ Zu allen alten Schriften auf Yoga-Welten.de

Weitere oft aufgerufene alte Schriften

- Yoga im Mahabmarata – erste Systematik

- Goraksa-Sataka – die älteste Hatha-Abhandlung

- Brahma-Sutra Bhashya von Sankara – der Kommentar von Sankara

- Mrigendra Tantra Yoga Pada

- Die Shiva Samhita