Chittântara-dëåye buddhi-buddher atiprasaògaï smṛti saṅkaraś ca

चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसङ्गः स्मृतिसंकरश्च

Das vierte Kapitel des Yogasutra ist kein leichter Stoff, sondern ein dichtes Gewebe aus Logik, Mystik und Psychologie. Wer sich darauf einlässt, stößt auf eine zentrale Botschaft: Hinter deinem denkenden Geist findet sich dein wahres Selbst. Dieser Artikel bringt die klassischen Kommentare, moderne Stimmen und wissenschaftliche Erkenntnisse zu Sutra 4.21 zusammen und versucht sich an der Erläuterung der Logik hinter den Deutungen.

Kurz zusammengefasst

- Yogasutra 4.21: Der Geist kann den Geist eines anderen nicht direkt erkennen, sonst entstünde ein endloser Regress und eine Verwirrung des Gedächtnisses.

- Schlüsselbegriffe: citta (Geist), pratyaya (Wahrnehmung), smṛti (Erinnerung) und puruṣa (der Seher) bilden das Fundament der Auslegung.

- Vyāsa: Ohne einen übergeordneten Zeugen (Puruṣa) verirrt sich das Denken in unendliche Ketten.

- Vācaspati Miśra: Veranschaulicht den Regress mit logischen Beispielen und betont die Abhängigkeit des Geistes vom Seher.

- Moderne Deutungen: Autoren wie Iyengar oder Bryant sehen die Sutra als Warnung vor Spekulationen und Einbildungen.

- Wissenschaft: Erkenntnisse aus Theory of Mind, Spiegelneuronen und Neuropsychologie bestätigen: Wir deuten andere, lesen sie aber nicht direkt.

Details und Erläuterungen zu allen Punkten im weiteren Artikel.

Bedeutung und Übersetzung des verwendeten Sanskrits

Hier sind zunächst die Übersetzungsmöglichkeiten für die einzelnen Wörter, damit du die Übersetzung selbst für ein besseres Verständnis anpassen kannst:

- Citta = Verstand; Geist; Raum der Wahrnehmung; Bewusstheit;

- Antara = andere; Inneres; Anderes;

- Drsye, dṛśye = gesehen durch; erblicken; das Beobachtete; das Wahrgenommene;

- Chittântara-drishye = in (einem Geist), der durch einen andern Geist wahrnehmbar wird;

- Buddhi = Wahrnehmung; Intellekt; Erkenntnis; Einsicht; Verstand; das Wissende;

- Buddheh, buddheḥ = wahrnehmen; intellektuelles Wissen; das, worüber Wissen entsteht;

- Buddhi–buddheh = Wahrnehmung von Wahrnehmungen;

- Atiprasangah, atiprasaṅgaḥ = Überflüssigkeit; ad absurdum führen; unstimmige Verbindung; eine große Neigung; endlos, eine Rückkopplungsschleife;

- Smriti, smṛti = (von) Erinnerungen; aus der Vergangenheit;

- Samkarah, samkara, Samkaras = Verwirrung; Vermischung; verworrene Gedanken;

- Ca, cha = und;

Zu den Quellen

Buchbesprechungen, Erläuterungen zur Auswahl der Übersetzungsvarianten und allgemeine Hinweise zur Sutraübersetzung findest du im zugehörigen Artikel. Hier nun die Kurzauflistung:

Bücher

- Mircea Eliade: Yoga – Unsterblichkeit und Freiheit

- Iyengar: Der Urquell des Yoga

- Deshpande/Bäumer: Die Wurzeln des Yoga

- Geraldine Coster: Yoga und Tiefenpsychologie

- R. Sriram: Von der Erkenntnis zur Befreiung – Das YogaSutra

- Govindan: Die Kriya Yoga Sutras des Patanjali

- Mallinson/Singleton: Roots of Yoga

- R. Palm: Der Yogaleitfaden des Patañjali

- T.K.V. Desikachar: Über Freiheit und Meditation | Das Yoga Sutra von Patanajali

- Feuerstein, Georg: Die Yoga Tradition (Amazon)

- Skuban, Ralph: Patanjalis Yogasutra (Amazon)

- Sri Swami Satchidananda: The Yoga Sutras of Patanjali (Amazon)

- Trevor Leggett: The complete Commentary by Sankara on the Yoga-Sutras* (Amazon)

Internetseiten

- Internet-Übersetzung des Yogasutras auf Yoga-Vidya.de

- Zu den Sutras auf ashtangayoga.info

- Zu den Sutras auf 12koerebe.de

- Zu den Sutras auf vedanta-yoga.de

- Openland.de (mittlerweile offline)

- Zu www.bodhi.sofiatopia.org (buddhistische Kommentare zum Yogasutra nur noch als Buch)

- sanskrit-sanscrito.com (Sutras anscheinend entfernt)

- Zur Übersetzung von Chip Hartranft (PDF)

- Die Übersetzung von Hariharananda Aranya, I. K. Taimni, Vasa Houston, Barbara Miller, Swami Satchidananda, Swami Prabhavananda, Swami Vivekananda finden sich auf dieser Seite.

- Übersetzung von James Haughton Woods

- Rainbowbody.com (ausführliche und eigene Kommentierung)

- Wisdom Library

Weitere Quellen, z. B. zu aktuellen Studien, sind direkt im Text verlinkt.

Dein Übersetzungsvorschlag

Du findest die bisherigen LeserInnen-Übersetzungen und -Ergänzungen unten.

Hast du einen eigenen Übersetzungsvorschlag?

Wie würdest du diese Sutra übersetzen? Manchmal ergeben schon kleine Wortveränderungen ganz neue Aspekte. Trau dich ... :-)

Einordnung dieser Sutra im Yogasutra

Kurze Zusammenfassung der vier Kapitel des Yogasutras

- 1. Samādhi Pāda – Über die Versenkung

Beschreibt das Ziel des Yoga: das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Erläutert, was Yoga ist, die Arten von Samādhi (meditativer Versenkung) und wie der Geist durch Übung (abhyāsa) und Loslösung (vairāgya) zur Ruhe gebracht werden kann. - 2. Sādhana Pāda – Über die Praxis

Behandelt die konkrete Praxis des Yoga. Führt die acht Glieder des Yoga (Ashtanga Yoga) ein: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Schwerpunkt liegt auf der ethischen Vorbereitung und inneren Reinigung. - 3. Vibhūti Pāda – Über die übernatürlichen Kräfte

Beschreibt die fortgeschrittenen Stufen der Praxis (Dharana, Dhyana, Samadhi = Samyama) und die daraus entstehenden übernatürlichen Kräfte (Siddhis). Warnt davor, sich von diesen Kräften ablenken zu lassen. - 4. Kaivalya Pāda – Über die Befreiung

Erklärt das Ziel des Yoga: Kaivalya (vollkommene Befreiung des Selbst von der Materie). Diskutiert die Natur des Geistes, Karma, Wiedergeburt und wie durch Erkenntnis die endgültige Freiheit erlangt wird.

Im vierten Kapitel (Kaivalya-Pada) beschreibt Patanjali die Ursprünge und Grenzen übernatürlicher Kräfte (siddhis). Die Verse 4.1–4.6 betonen, dass solche Kräfte auf verschiedene Weise entstehen können, doch sie sind nur Nebeneffekte des Yoga und bergen die Gefahr, den Übenden an neue Bindungen zu fesseln. Anschließend wird das Verhältnis des Yogis zu Karma (4.7–4.12) dargestellt: Der gewöhnliche Mensch sammelt durch Handlungen fortlaufend neue karmische Spuren, während der Yogi durch Läuterung und Nicht-Anhaften keinen neuen Samen mehr sät. Die Zeit – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – erscheint dabei als Kontinuum, das im Geist präsent bleibt.

Die folgenden Verse (4.13–4.20) vertiefen die Frage nach Wahrnehmung und Erkenntnis. Phänomene besitzen mannigfaltige Eigenschaften, die je nach Bewusstseinslage sichtbar werden. Dinge existieren auch unabhängig von individueller Wahrnehmung (4.15–4.16), doch sie werden nur dann erkennbar, wenn der Geist sie reflektiert (4.17). Erinnerungen und Bewusstseinsinhalte werden vom reinen Seher (Puruṣa) erhellt (4.18). Ab 4.19 und 4.20 macht Patanjali deutlich, dass der Geist selbst nicht aus eigener Kraft erkennt, sondern stets durch den Seher erleuchtet wird – der Geist ist also Werkzeug, nicht Quelle des Erkennens.

Übersichtstabelle

| Abschnitt / Verse | Hauptthema | Kernaussage |

|---|---|---|

| 4.1 – 4.6 | Siddhis – Ursprung und Gefahr | Übernatürliche Fähigkeiten entstehen durch Geburt, Mantras, Askese oder Samadhi; sie sind Nebenprodukte, nicht Ziel, und können neue Bindungen schaffen. |

| 4.7 – 4.12 | Karma und Zeit | Der Yogi erzeugt kein neues Karma; Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind im Geist miteinander verknüpft und beeinflussen die Wahrnehmung. |

| 4.13 – 4.16 | Vielfalt und Objektivität der Welt | Phänomene erscheinen je nach Wahrnehmung verschieden; Objekte existieren auch unabhängig von individueller Wahrnehmung. |

| 4.17 – 4.18 | Wahrnehmung und Gedächtnis | Objekte sind nur durch den Geist erkennbar; Erinnerungen zeigen, dass Geist fortwährend vom Puruṣa erhellt wird. |

| 4.19 – 4.20 | Abhängigkeit des Geistes | Der Geist erkennt nicht aus sich selbst, sondern nur durch das Licht des Sehers; er bleibt Werkzeug des Bewusstseins. |

Yogasutra 4.21 – Geistiges Wahrnehmungs-Paradoxon

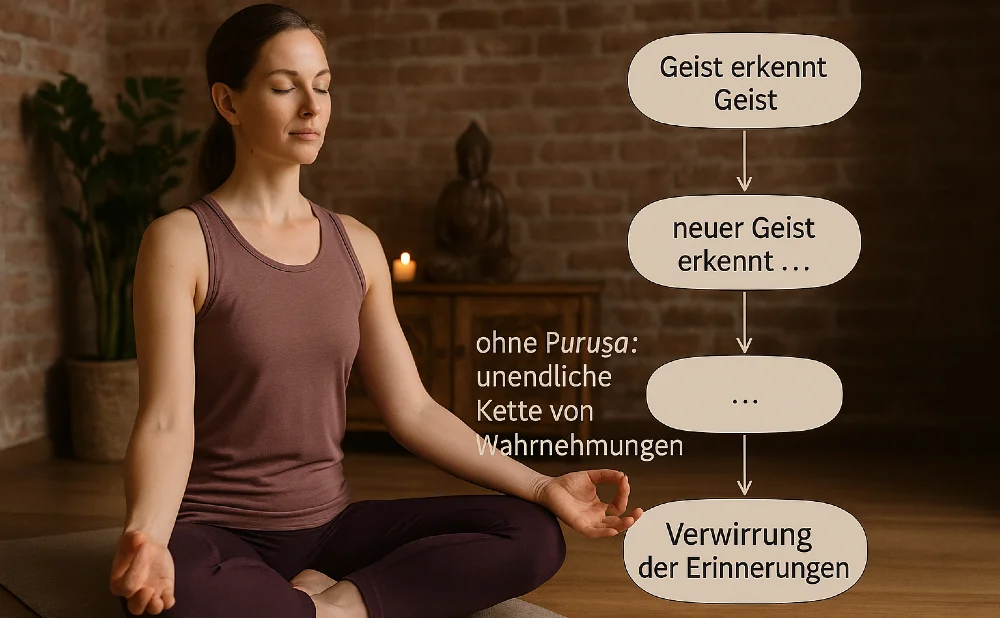

Yogasutra 4.21 sagt sinngemäß: „Könnte das Bewusstsein eines Menschen vom Bewusstsein eines anderen erkannt werden, entstünde eine endlose Kette von Wahrnehmungen und eine Verwirrung des Gedächtnisses.“. Anders ausgedrückt: Wenn wir annehmen, unser Geist (citta) würde direkt einen anderen Geist wahrnehmen (dr̥śya), müsste es stets einen weiteren inneren Beobachter geben – ad infinitum – und die Erinnerungen (smṛti) würden sich so vermischen, dass sie nicht mehr eindeutig abrufbar wären.

Schlüsselbegriffe verstehen

Wichtige Begriffe sind hier

- Geist (citta),

- Wahrnehmung, Wille zu erkennen (buddhi) und

- Gedächtnis (smṛti).

- cittāntara-dṛśye wird meist mit „im Fall, dass (ein Geist) von einem anderen erkennbar wäre“ übersetzt,

- buddhi-buddheḥ wird meist auf den „Willen zu erkennen“ bezogen und

- smṛti-saṅkaraḥ oft als “Vermischung/Verwirrung von Erinnerungen” verstanden.

Vereinfacht: Wir können nur Phänomene, Gedanken oder Emotionen unsers eigenen Geistes bewusst wahrnehmen. Würden wir erwarten, den Inhalt eines fremden Geistes direkt zu sehen, so wäre dies paradox.

Unterschied Citta und Buddhi

Chitta hat viele Bedeutungen. Von Geist bis Gedanke, von Wille bis Gemüt, von Intellekt bis Vernunft. Chit bedeutet im Sanskrit ganz allgemein Bewusstsein. Im Kontext des Yogasutra wird es gerne mit “Geist” übersetzt und steht für alle Vorgänge in unserem Oberstübchen: Denken, Fühlen, Erinnern - alle inneren Vorgänge. Auch als Geistfeld bezeichnet. Schon in Sutra I-2 schreibt er ja:

Buddhi heißt wörtlich Erkenntnisvermögen oder Unterscheidungskraft. Buddhi steht oft für “höherer Verstand” oder auch Intuition. Aber auch für Intelligenz und Unterscheidungskraft. Ein Beispiel: Mit dem Buddhi kannst du entscheiden, ob du Gedanken im Chitta folgst.

Geist kann keinen Geist erkennen

Zumeist wird diese Sutra so interpretiert, dass der Geist eines Menschen nicht den eines anderen direkt erkennen bzw. erfahren kann. Denn dies wäre die Wahrnehmung einer Wahrnehmung und das würde sich immer so fortsetzen. Zudem käme es zu einer Verwirrung der Erinnerungen.

Eigentlich hat Patanjali in Sutra III-19 erklärt:

Yoga Sutra III-19: Durch Samyama auf den Geist eines Menschen erkennt der Yogi dessen Gedanken

Aber Patanjali schränkt gleich darauf in Sutra III-20 ein:

Yoga Sutra III-20: Aber wir erkennen durch Samyama nicht die ganze Natur eines Menschen, denn diese ist kein Objekt, das sich beobachten lässt

Also: Patanjali denkt hier darüber nach, was passieren würde, wenn ein Geist direkt den Geist eines anderen erfahren würde und kommt zu dem Schluss, dass dies unmöglich sei und nur zu Verwirrung führe.

Versuch einer Erklärung der "endlosen Kette an Wahrnehmungen"

Man könnte folgenden Einwand bringen: "Könnte das Bewusstsein eines Menschen vom Bewusstsein eines anderen erkannt werden, entstünde eine endlose Kette von Wahrnehmungen." Wieso ist das so? Nehmen wir an, ich könnte in den Geist eines anderen sehen – dann würde ich doch nur wahrnehmen, was dieser gerade denkt. Wieso sollte daraus eine unendliche Kette an Wahrnehmungen bzw. eine "Verwirrung der Erinnerung" entstehen?

An dieser Stelle stolpern viele beim ersten Lesen. Die Formulierung klingt fast wie ein Trick. Folgendermaßen wird es wohl von den meisten Kommentatoren verstanden:

Warum entsteht eine „unendliche Kette“?

Wenn dein Geist A den Geist B erkennen würde, dann wäre das, was du wahrnimmst, nicht einfach nur „B’s Gedanke“. Du würdest zugleich auch wahrnehmen, dass du diesen Gedanken wahrnimmst. Und wer nimmt diesen Akt des Erkennens wahr?

- Dann bräuchte es einen weiteren inneren Beobachter, der diesen Wahrnehmungsakt wahrnimmt.

- Und wieder einen Beobachter, der das beobachtet.

- Und so weiter …

Philosophen nennen das den unendlichen Regress: eine Erklärung, die nie zu einem Ende kommt, weil sie immer noch eine zusätzliche Instanz braucht.

Die Spiegel-Metapher

Stell dir vor, du schaust in einen Spiegel. Alles klar. Nun hält jemand einen zweiten Spiegel dahinter – plötzlich siehst du unendlich viele Spiegelungen. So argumentieren manche Kommentatoren: Wenn ein Geist direkt in einen anderen schaut, entstehen Spiegelungen von Spiegelungen, die sich endlos fortsetzen.

Der Punkt der Sutra

Patanjali will vermutlich auch zeigen (wenn man die Sutras zuvor mit berücksichtigt):

- Geist (Chitta) ist Objekt, nicht Subjekt. Er kann gesehen, erkannt, reflektiert werden – aber er ist nicht der letzte „Seher“.

- Der letzte Seher ist der Puruṣa, das reine Bewusstsein. Ohne diese klare Trennung verheddert sich jede Theorie in endlosen Ketten.

👉 Der Gedanke („Dann sehe ich doch nur, was der andere denkt“) klingt logisch, aber Patanjali würde antworten: Schon dieser Gedanke setzt wieder einen „inneren Erkennenden“ voraus, der diesen Akt begreift. Ohne ein klares Ende – den Puruṣa – hört diese Reihe nie auf.

Hat es bei dir Klick gemacht? Gratulation! Ich zweifle immer noch, allerdings habe ich auch noch nie die Gedanken eines anderen Geistes wahrgenommen :-)

Wie erklärst du dir diese Kette-an-Wahrnehmungen, von der hier die Rede ist?

Vielen Dank für jede Anregung, die zum Verständnis beiträgt!

Deutung 2: mehrere Bewusstseinsebenen im eigenen Geist

Hinweis: Andere Kommentatoren, wie Iyengar oder Govindan, deuten diese Sutra vor dem Hintergrund, dass unser Geist “scheinbar” aus verschiedenen Arten von Bewusstsein besteht. Dabei handele es sich aber nur um unterschiedliche Formen geistiger Tätigkeit. Darum, so Iyengar, würde hier Patanjali schreiben, dass ein Wesen nur ein einziges Bewusstsein besitzen könne. Mir erscheint diese Auslegung der Sutra weniger plausibel.

Klassische Kommentare zu Sutra 4.21

Vyāsa (7. Jh.) und andere argumentieren, dass die Annahme, der Geist eines Menschen könne den Geist eines anderen Menschen wahrnehmen, in einen „unendlichen Regress“ führt. Er erläutert: Würde Geist A von Geist B erkannt, müssten für diese Erkenntnis stets neue „Erkennende“ eingeschaltet werden. «So viele Wahrnehmungen, so viele Erinnerungen – sie mischen sich so sehr, dass eine eindeutige Erinnerung nicht mehr möglich ist». Dabei kritisiert Vyāsa philosophische Richtungen (wie die Vaināśikas), die keinen reinen Beobachter (Puruṣa) annehmen. Nach ihm sorgt sonst jede neue „Sichtungsinstanz“ (Willensakt) nur für endloses Hin- und Her.

Vācaspati Miśra (9. Jh.) betont die logische Notwendigkeit eines unmittelbaren Kontakts zwischen Beobachter und Beobachtetem. Er schreibt: Wenn der letzte Moment des Bewusstseins selbst nicht wahrgenommen wird, kann er gar nicht erkennen, was im vorhergehenden Moment geschah. «Keiner, der nicht die Verbindungsstange selbst greift, kann den Stangenhalter erreichen; so entsteht regressus ad infinitum.» Mit anderen Worten: Jeder vorgestellte innere Beobachter bräuchte sofort wieder einen weiteren, um sich selbst zu beobachten, was in die Unendlichkeit führt.

Einige alte Kommentare nehmen hier noch andere Blickwinkel ein (z. B. Yogaratna-, Yogavārttika- oder Rāja-mārtaṇḍa-Kommentare). Allen gemeinsam ist die Warnung:

Selbsterkenntnis kommt nur über einen einzigen, klaren Beobachter, nicht über den Versuch, einen zweiten Geist zu lesen.

Unterschiede liegen auch im philosophischen Rahmen: Vyāsa hadert mit anderen Nyāya-/Vaiśeṣika-Lehren (ohne eigenständigen Seelen-Beobachter), während Vācaspati allgemein den „homunculusartigen“ Gedanken einer Kette von Innen-Beobachtern kritisiert.

Neuere Deutungen und Wissenschaft

Moderne Interpretationen fassen diese Idee ähnlich zusammen. Der Mystiker Osho formuliert pointiert: „Dann wer nimmt Geist eins wahr? Geist zwei? Geist drei?“ Er skizziert denselben endlosen Kreislauf und warnt ebenfalls: „Andernfalls führt es nur zu einer Verwirrung der Erinnerungen“. Osho ergänzt, dass Patanjali auf „Körper, Geist und Beobachter“ (witness) abzielt – letzterer sei das unzerstörbare Zeugenbewusstsein jenseits dieses Kreislaufs.

Auch die moderne Kognitionsforschung kommt zu ähnlichen Einsichten. Unser Gehirn kann die Gedanken anderer Menschen nicht direkt lesen. Wir erschließen uns fremde Absichten oder Gefühle nur indirekt – durch Sprache, Mimik, Gestik oder bekannte Verhaltensmuster. In der Psychologie spricht man vom Theory of Mind-Ansatz: Man formt innenmodelle der Absichten des Gegenübers, doch ohne Gewissheit. Die Neurowissenschaft hat zwar Spiegelneuronen entdeckt, die Empathie fördern, aber auch diese erlauben lediglich, Emotionen nachzuempfinden – sie geben keine Lesezugriff auf den Inhalt fremder Köpfe.

Philosophen nennen das entsprechende Problem den Homunkulus-Fehlschluss: Man kann das Gehirn oder Bewusstsein nicht einfach dadurch erklären, dass ein „kleiner Beobachter“ im Inneren sitzt. Dieser innere Beobachter müsste selbst wieder einen weiteren Beobachter brauchen – was in einem unendlichen Regress endet. Genau dieser Punkt wird auch in Sutra 4.21 deutlich: Ein Geist, der glaubt, einen anderen Geist zu erfassen, verstrickt sich in endlose Kausal-Schleifen und Gedächtnismischungen.

Hände weg von Empathie?

Dieses Sutra wird auch als Warnung davor verstanden, mit einem anderen Geist völlig zu verschmelzen. Aber die Aussage dieser Sutra besagt nicht, dass es nicht von Wert sei, sich in andere Wesen einzufühlen. Sich um Verständnis für deren Sichtweise zu bemühen. Diese Bemühungen tragen reiche Früchte, im Zusammenleben aber aber auch für uns selbst.

Denn wie wir u. a. an Sutra III-19 sehen kann der Geist eines anderen Menschen durchaus in Teilen erfahren werden, aber halt nur nicht in der Form, dass das Bewusstsein eines anderen Menschen als Ganzes von uns erfahren werden kann.

„Wer alle Wesen in seinem Selbst (Atman) erkennt und das Selbst in allen Wesen, fürchtet sich vor nichts und hat keine Zweifel mehr.

Wenn für den Erkennenden alle Wesen eins werden mit seinem eigenen Atman, wenn man überall Einheit sieht, endet jede Täuschung, jeder Kummer und jede Abscheu.”

Ishavasya Upanishad 6 und 7

Rückkopplung in der Meditation

Auf Rainbowbody lesen wir, dass diese Rückkopplungsschleife auch in der Meditaiton auftreten kann: „Hier beschreibt Patanjali eine nur allzu häufige Falle, die sowohl im Alltag als auch häufig in der Meditation auftritt, nämlich das gewöhnliche selbstzentrierte Bewusstsein, das „Sich-selbst-bewusst-sein“, sich bewusst zu sein, dass man sich bewusst ist, sich seiner selbst bewusst zu sein und so weiter als eine endlose Reduktion/Regression. Eine begrenzte Denkweise kann nicht den weiten Geist, die weite Weisheit enthalten. Vielmehr muss man sich ihr hingeben, wenn sie erkannt wird.”

Übungsvorschlag zu Sutra IV-21

Stell dir vor, du sitzt auf deinem Meditationskissen, atmest, dein Geist wird langsam stiller. Genau hier beginnt die Übung dieser Sutra. Patanjali sagt im Kern: Dein Geist kann den Geist eines anderen nicht direkt erkennen – sonst gäbe es ein endloses Verheddern von Wahrnehmungen. Klingt abstrakt?

Vollziehe nach, was Patanjali hier meint. Wie stellst du dir konkret vor, dass ein Bewusstsein ein anderes wahrnimmt? Und warum würde das zu Verwirrung führen?

Meine Erkenntnisse/Erfahrungen bei/mit dieser Übung

... oder kannst du eine andere Übung zum besseren Verständnis bzw. zum Erfahren dieser Sutra ergänzen?

Kommentar von Vyasa zu Sutra 4.21

Erläuterungen zu Vyasa

Vyasa war ein indischer Philosoph des 5. bzw. 6. Jahrhunderts nach Christi, der den ältesten überlieferten Kommentar zum Yogasutra des Patanjali schrieb. Der Text wird Yogabhashya (wörtlich "Kommentar (Bhashya) zur Yogaphilosophie") genannt und um 600 nach Christi datiert. Vyasas Kommentare zu den Sutras sind oftmals recht kurz.

Ohne Vyasas Kommentar wären viele Sutras heute fast unverständlich. Manche Gelehrte sagen, der Text ist erst durch den Kommentar wirklich „lesbar“.

Vyāsa war vielleicht/wahrscheinlich kein einzelner Autor, sondern ein Titel, der mehrere Kommentatoren der indischen Tradition umfasst. Die Stimme, die wir im Yogasutra-Kommentar hören, ist also vielleicht ein Chor.

Vyasas Yogabhashya wurde im 8./9. Jh. von Shankara (788–820 n. Chr, indischer Gelehrter, Vedanta-Philosoph, Begründer der Advaitavedānta-Tradition) kommentiert. Sein Kommentar nennt sich Yogabhashyavivarana, Vivarana ist ein Unterkommentar.

Auch Vachaspati Mishra hat einen frühen, berühmten Kommentar zum Yogasutra geschrieben. (Meine Quellen für diese Kommentare waren unterschiedliche Bücher und Webseiten, zum Beispiel Legget (siehe Literatur) und wisdomlib.org/hinduism/book/yoga-sutras-with-commentaries/). Ich gebe hier diese Kommentare in für mich relevanten Auszügen in Worten wieder, die für mich den Sinn in heutigen Worten am besten wiedergeben. Dies ist explizit kein Bemühen, die Originalkommentare wortgetreu wiederzugeben. Fehlinterpretationen sind natürlich in meiner Verantwortung.

Du siehst etwas anders, hast einen Fehler gefunden oder möchtest etwas ergänzen? Bitte schreibe dies unten bei "Ergänzungen von dir".

Die Kommentare von Vyasa, Mishra und Shankara sind oft wörtlich übersetzt worden, zum Beispiel bei den oben angegebenen Quellen.

Der Originalkommentar von Vyāsa wirkt auf den ersten Blick schwer zugänglich. Viel Logik, verschachtelte Sätze, viele „Wenn–dann“-Konstruktionen. Was er eigentlich sagen will, lässt sich aber auch klarer ausdrücken.

Geist erkennt Geist? – Das Problem des unendlichen Regresses

Vyāsa setzt sich mit einer Vorstellung auseinander, die auch heute noch erstaunlich vertraut klingt: Man könnte meinen, dass ein Geist, wenn er nur in Kontakt mit einem anderen steht, diesen erkennen kann. Fast wie ein direktes Gedankenlesen.

Doch Vyāsa zeigt sofort die Schwäche dieses Gedankens:

-

Wenn ein Geist den anderen erkennt, wer erkennt dann diesen „Erkennungsakt“?

-

Es müsste ein weiterer Geist hinzukommen, der den ersten erkennt, und ein weiterer, der diesen wieder erkennt – eine unendliche Kette von Beobachtern.

-

Ergebnis: Chaos im Gedächtnis. Zu viele Wahrnehmungen, zu viele Erinnerungen, alles überlagert sich, nichts bleibt klar.

Er spricht von der „Verwirrung der Erinnerungen“.

Kritik an Schulen, die den Puruṣa leugnen

Vyāsa geht noch weiter und kritisiert die Vaināśikas (eine Richtung des Buddhismus), die die Existenz des Puruṣa – des reinen Sehers – leugnen.

-

Für ihn ist klar: Ohne einen übergeordneten Zeugen (Puruṣa) bleibt das Denken in einer Endlosschleife gefangen.

-

Die Vaināśikas versuchten, diesen Zeugen hier und da wieder einzuschmuggeln, indem sie von einem „reinen Wesen“ sprachen, das die Skandhas (die buddhistischen Bestandteile der Person: Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltungen, Bewusstsein) loslassen könne. Doch Vyāsa hält ihnen vor: Mal behauptet ihr, es gibt dieses Wesen, mal wieder nicht – das ist nicht konsequent.

Mit einer gewissen Schärfe (man darf fast sagen: mit Ironie) hält er diesen Schulen vor, dass sie sich selbst widersprechen.

Bezug zu Sāṅkhya-Yoga

Abschließend lenkt Vyāsa den Blick zurück auf die Sāṅkhya-Yoga-Lehre:

-

Dort wird mit dem Wort sva („auf sich selbst bezogen“) klar ausgedrückt, dass es den Herrn, den Genießer des Geistes gibt.

-

Gemeint ist: Der Geist reflektiert, aber er ist nicht der letzte Erkennende. Es gibt den Puruṣa, der Zeuge bleibt – unvermischt, unberührt, das Licht, das alles andere erkennbar macht.

Kurz gesagt:

Vyāsa verteidigt die Notwendigkeit des Puruṣa als stillen Zeugen. Ohne diesen bleibt der Geist in endlosen Ketten von Wahrnehmungen stecken. Für dich als Praktizierende*r ist das eine Einladung: nicht in fremden Geistern herumsuchen, sondern die Klarheit deines eigenen Bewusstseins schärfen – dort, wo Erinnerungen nicht mehr verwirren, sondern still werden und du dein wahres Selbst erfährst.

Siehe auch folgende Sutras

Yoga Sutra I-4: In den anderen geistigen Zuständen – mit Vrittis – identifiziert sich der Wahrnehmende mit den Bewegungen im Geist

Yoga Sutra I-5: Es gibt fünf Arten von Bewegungen im Geist (Vrittis), von denen einige leidvoll sind und andere nicht

Yoga Sutra I-6: Die fünf Bewegungen im Geist (Vṛttis) sind: gültige Erkenntnis (Pramāṇa), Fehlwahrnehmung (Viparyaya), begriffliche Vorstellung ohne reales Bezugsobjekt (Vikalpa), Schlaf (Nidrā), Erinnerung (Smṛti)

Yoga Sutra I-17: Vollkommene Erkenntnis (Samprajnata) wird beim Durchlauf von Ahnung, Erfahrung, Freude und Einheitswahrnehmung [in der Meditation] gewonnen

Yoga Sutra I-48: In Nirvichara Samapatti erhält der Yogi wirkliches Wissen, sein Bewusstsein erfasst die Wahrheit

Yoga Sutra II-3: Unwissenheit (Avidya), Identifikation mit dem Ego (Asmita), Begierde (Raga), Abneigung (Dvesha) und (Todes-)Furcht (Abhiniveshah) sind die fünf leidbringenden Zustände (Kleshas)

Yoga Sutra II-4: Avidya, die Unwissenheit, ist die Wurzel der übrigen Kleshas; diese können ruhend, abwechselnd, gedämpft oder voll aktiv in Erscheinung treten

Fazit

Bis zu welcher Klarheit man sich als Yogi in tiefer Meditation in den Geist eines anderen Menschen hineinversetzen kann und ab wann Verwirrung einsetzt oder nicht: Für unsere Yoga-Praxis ist vor allem eines relevant: Konzentriere dich auf deinen eigenen Geist und Beobachter, statt zu versuchen, in den Geist eines anderen zu blicken. Vertraue deiner inneren Wahrnehmung und richte die Achtsamkeit auf das eigene Erleben (den sakṣi – den inneren Zeugen). Wenn du annimmst, du könntest heimlich Gedanken anderer wahrnehmen, verfängst du dich leicht in Einbildungen oder Erinnerungsvermischungen. Patanjali mahnt vielleicht auch indirekt dazu, Gedanken und Erinnerungen nüchtern wahrzunehmen, ohne ein zweites „mentales Auge“ hinzuzufügen. So hilft diese Sutra letztlich, die Aufmerksamkeit auf die Gegenwart zu lenken und das Bewusstsein zu klären – statt sich in selbstgemachten Gedankenschleifen zu verlieren.

Ergänzungen und Fragen von dir zur Sutra

Ist etwas unklar geblieben? Kannst du etwas ergänzen oder korrigieren?

Der Stoff der Sutras ist für uns heutige Menschen nicht leicht zu verstehen. Ist im obigen Text irgendetwas nicht ganz klar geworden? Oder kannst du etwas verdeutlichen oder berichtigen? Eine eigene Erfahrung schildern ... Vielen Dank vorab für jeden entsprechenden Hinweis oder eine Anregung:

Videos zu Sutra VI-21

Selbst, Gedanken und Psyche – Kommentar von Sukadev zu Yoga Sutra – Kap. 4, Vers 18 bis Vers 22

Länge: 7 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Unplausibilität von 2 Chittas – Kommentar von Anvita Dixit zu Yogasutra 4.21

Länge: 9 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Video von Ahnand Krishna zur Sutra

Der denkende Geist ist nicht selbstleuchtend: Asha Nayaswami (Class 66) zu Sutra 4.18 bis 4.23

Länge: 76 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Beliebt & gut bewertet: Bücher zum Yogasutra

Patanjalis Yogasutra: Der Königsweg zu einem weisen Leben*

Von Ralph Skuban. Sehr hochwertig, viele kluge Gedanken. | Bei Amazon 🔎

Die Yogaweisheit des Patanjali für Menschen von heute*

Von Sukade Bretz. Fundierte Kommentierung mit vielen Praxis- und Alltagsauslegungen. | Bei Amazon 🔎

Yogasutra für Einsteiger: Entdecke die Seele des Yogas*

Von Mira Blumenberg. Momentan sehr beliebt auf Amazon, leicht geschrieben. | Bei Amazon 🔎

Alte Schriften auf Yoga-Welten.de

- Das Yogasutra – jede Sutra detailliert erläutert

- Die Hatha-Yoga-Pradipika – kapitelweise zusammengefasst

- Zusammenfassung der Bhagavad-Gita

- Eine kurze Zusammenfassung der Upanishaden und des Mahabharata

- Die Mandukya Upanishad – deutsche Übertragung

- Die Gheranda Samhita – kapitelweise zusammengefasst

- Yoga in der Bhagavad Gita – die bunte Vielfalt

➔ Zu allen alten Schriften auf Yoga-Welten.de

Weitere oft aufgerufene alte Schriften

- Yoga im Mahabmarata – erste Systematik

- Goraksa-Sataka – die älteste Hatha-Abhandlung

- Brahma-Sutra Bhashya von Sankara – der Kommentar von Sankara

- Mrigendra Tantra Yoga Pada

- Die Shiva Samhita