Citer apratisamkramâyâs tad-âkârâpattau sva-buddhi-samvedanam

चितेरप्रतिसंक्रमायाः तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम्

Mit dieser Sutra wiederholt Patanjali, was er schon in Sutras zuvor gesagt hat. Allerdings mit eigener Akzentuierung. Er sagt klar: Wenn es dir gelingt, bei voller Wachheit deine Gedanken zum Schweigen zu bringen, wirst du dich selbst erkennen.

Dieser Artikel bündelt klassische Kommentare, Übersetzungsvarianten, Verbindungen zu moderner Wissenschaft und nennt den Yogapfad zum ruhigen Geist.

Kurz zusammengefasst

- Yogasūtra IV.22: Bewusstsein (puruṣa) bleibt unveränderlich; der Geist (citta) formt sich in vṛttis. Wenn die Bewegungen zur Ruhe kommen, wird Selbsterkenntnis unmittelbar erfahrbar.

- Vyāsa & Śaṅkara: Die Erfahrungskraft (bhoga-/bhoktṛ-śakti) wirkt, als wandere sie von Objekt zu Objekt; tatsächlich passt sie sich nur den mentalen Formen an, der Seher bleibt unberührt.

- Schlüsselbilder: Mond im See, Spiegel, Leinwand – immer dasselbe Prinzip: Reflexion ≠ Licht. Nicht das Bewusstsein bewegt sich, sondern das citta.

- Praxis: Trainiere das Nicht-Mitgehen mit Gedankenwellen. In Meditation und Alltag: wahrnehmen–zurückführen–halten. Der „See“ klärt sich, Gegenwärtigkeit wird stabiler.

- Klassische Kommentare: Vyāsa betont Unveränderlichkeit der Erfahrungskraft; Vācaspati Miśra schärft die Spiegel-Metapher; Bhoja beschreibt das sattva-klare citta wie einen Kristall.

- Moderne Bezüge: Forschung zum Default Mode Network (DMN) und Achtsamkeit: weniger Gedankenwandern, mehr Aufmerksamkeitskontrolle – eine naturwissenschaftliche Parallele zur Lehre.

Details und Erläuterungen zu allen Punkten im weiteren Artikel.

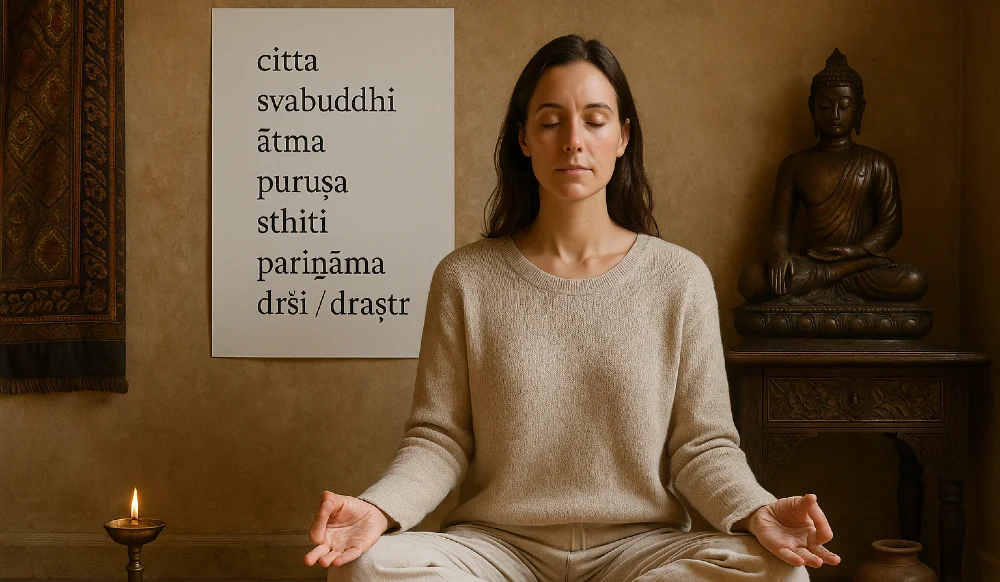

Bedeutung und Übersetzung des verwendeten Sanskrits

Hier sind zunächst die Übersetzungsmöglichkeiten für die einzelnen Wörter, damit du die Übersetzung selbst für ein besseres Verständnis anpassen kannst:

- Citta = Verstand; Geist; Raum der Wahrnehmung; Bewusstheit;

- Chiteh, citeḥ = des Bewusstseins; …

- Citer = reines Bewusstsein/Gewahrsein;

- Aprati = nicht;

- Samkramayah, saṁkramāyāḥ = umherziehen; unstet leben; von einem, der von Ort zu Ort wandert; Zusammenkunft;

- Apratisamkramayah, apratisamkramâyâh, aprati-sankrama apratisaṁkrama = von einem, der nicht von Ort zu Ort wandert; der nicht umherzieht; das Unberührt seiende; nicht gegenseitig begegnen; sich nicht verwickeln; aufgrund des Unwandelbaren;

- Tad = dieses;

- Akara, ākāra = Form; Wesen; Natur; Gestalt; Ausdruck; Figur; Erscheinung;

- Tad-Akara, tad-âkâra = seine Form; sein Wesen;

- Apattau, âpattau, apatti = in der Annahme; erreichen; Übergang; Versehen; Unfall; entstehen; Manifestation; ein Zustand; durch ein Ereignis; annehmen; Eintreten in einen Zustand;

- Sva = eigene; eigen;

- Buddhi = Erkenntnis; Intellekt; Einsicht; Verstand; Vernunft;samkramaya

- Svabuddhi, sva-buddhi = Selbsterkenntnis; wahre Selbstnatur des Intellekts; Essens des intellektuellen Verstandes; eigene Erkenntnisfähigkeit;

- Sam, saṁ = genau; vollkommen;

- Vedanam, vedana = Wissen; Wahrnehmung;

- Samvedanam = (genaues) Wissen (über); Bewusstwerden; erfahren; ein offener, empfänglicher Zustand; eine Wahrnehmung;

Zu den Quellen

Buchbesprechungen, Erläuterungen zur Auswahl der Übersetzungsvarianten und allgemeine Hinweise zur Sutraübersetzung findest du im zugehörigen Artikel. Hier nun die Kurzauflistung:

Bücher

- Mircea Eliade: Yoga – Unsterblichkeit und Freiheit

- Iyengar: Der Urquell des Yoga

- Deshpande/Bäumer: Die Wurzeln des Yoga

- Geraldine Coster: Yoga und Tiefenpsychologie

- R. Sriram: Von der Erkenntnis zur Befreiung – Das YogaSutra

- Govindan: Die Kriya Yoga Sutras des Patanjali

- Mallinson/Singleton: Roots of Yoga

- R. Palm: Der Yogaleitfaden des Patañjali

- T.K.V. Desikachar: Über Freiheit und Meditation | Das Yoga Sutra von Patanajali

- Feuerstein, Georg: Die Yoga Tradition (Amazon)

- Skuban, Ralph: Patanjalis Yogasutra (Amazon)

- Sri Swami Satchidananda: The Yoga Sutras of Patanjali (Amazon)

- Trevor Leggett: The complete Commentary by Sankara on the Yoga-Sutras* (Amazon)

Internetseiten

- Internet-Übersetzung des Yogasutras auf Yoga-Vidya.de

- Zu den Sutras auf ashtangayoga.info

- Zu den Sutras auf 12koerebe.de

- Zu den Sutras auf vedanta-yoga.de

- Openland.de (mittlerweile offline)

- Zu www.bodhi.sofiatopia.org (buddhistische Kommentare zum Yogasutra nur noch als Buch)

- sanskrit-sanscrito.com (Sutras anscheinend entfernt)

- Zur Übersetzung von Chip Hartranft (PDF)

- Die Übersetzung von Hariharananda Aranya, I. K. Taimni, Vasa Houston, Barbara Miller, Swami Satchidananda, Swami Prabhavananda, Swami Vivekananda finden sich auf dieser Seite.

- Übersetzung von James Haughton Woods

- Rainbowbody.com (ausführliche und eigene Kommentierung)

- Wisdom Library

Weitere Quellen, z. B. zu aktuellen Studien, sind direkt im Text verlinkt.

Dein Übersetzungsvorschlag

Du findest die bisherigen LeserInnen-Übersetzungen und -Ergänzungen unten.

Hast du einen eigenen Übersetzungsvorschlag?

Wie würdest du diese Sutra übersetzen? Manchmal ergeben schon kleine Wortveränderungen ganz neue Aspekte. Trau dich ... :-)

Einordnung dieser Sutra im Yogasutra

Kurze Zusammenfassung der vier Kapitel des Yogasutras

- 1. Samādhi Pāda – Über die Versenkung

Beschreibt das Ziel des Yoga: das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Erläutert, was Yoga ist, die Arten von Samādhi (meditativer Versenkung) und wie der Geist durch Übung (abhyāsa) und Loslösung (vairāgya) zur Ruhe gebracht werden kann. - 2. Sādhana Pāda – Über die Praxis

Behandelt die konkrete Praxis des Yoga. Führt die acht Glieder des Yoga (Ashtanga Yoga) ein: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Schwerpunkt liegt auf der ethischen Vorbereitung und inneren Reinigung. - 3. Vibhūti Pāda – Über die übernatürlichen Kräfte

Beschreibt die fortgeschrittenen Stufen der Praxis (Dharana, Dhyana, Samadhi = Samyama) und die daraus entstehenden übernatürlichen Kräfte (Siddhis). Warnt davor, sich von diesen Kräften ablenken zu lassen. - 4. Kaivalya Pāda – Über die Befreiung

Erklärt das Ziel des Yoga: Kaivalya (vollkommene Befreiung des Selbst von der Materie). Diskutiert die Natur des Geistes, Karma, Wiedergeburt und wie durch Erkenntnis die endgültige Freiheit erlangt wird.

Das vierte Kapitel (Kaivalya-Pāda) beginnt mit der Frage nach den Ursachen außergewöhnlicher Fähigkeiten (siddhis). Patañjali stellt klar: Solche Kräfte können durch Geburt, Substanzen, Mantren, Askese oder Samādhi entstehen – doch sie sind nicht das Ziel, sondern Nebenprodukte auf dem Weg. Wichtig ist, dass sie letztlich aus den Bewegungen der Prakṛti hervorgehen und an das Wirkgefüge der Natur gebunden bleiben. Im weiteren Verlauf beschreibt Patañjali die Mechanismen der karmischen Konditionierung: Eindrücke (saṃskāras) und Handlungen (karma) erzeugen die individuelle Erfahrungswelt, doch durch yogische Praxis können sie aufgelöst werden. Befreiung geschieht nicht durch neue Handlungen, sondern durch die Erkenntnis des Unterschieds zwischen Geist (citta) und reinem Bewusstsein (puruṣa).

Schrittweise entfaltet Patañjali eine tiefergehende Analyse des Geisteswandels (pariṇāma). Das citta ist wandelbar und spiegelt Objekte wider, während der puruṣa unveränderlich bleibt. Mit den Sutras 4.18–4.22 wendet er sich der Frage zu, wie Erkenntnis entsteht: Der Geist nimmt zahllose Formen an, doch er ist erkennbar, weil der Seher (draṣṭṛ, puruṣa) ihn durchleuchtet. Schließlich (4.22) kommt er zum entscheidenden Punkt: Der Geist erkennt sich selbst, wenn er nicht mehr „von Ort zu Ort“ wandert. Damit ist die Erfahrung der Selbsterkenntnis beschrieben, die nicht auf äußeren Objekten beruht, sondern im klaren, unbewegten Gewahrsein wurzelt.

Laut Desikachar bezieht sich Patanjali hier noch einmal auf das in Sutra III-55 beschriebene Konzept von Freiheit.

Yoga Sutra III-55: Das Wissen der höchsten Unterscheidungskraft befähigt den Yogi, alle Dinge in Raum und Zeit gleichzeitig ganzheitlich in voller Transzendenz zu erfassen

Und hier die Übersichtstabelle bis Sutra 4.22:

| Abschnitt (Verse) | Hauptthema | Kernaussage |

|---|---|---|

| IV.1–IV.3 | Entstehung von Kräften (siddhis) | Siddhis entstehen durch Geburt, Substanzen, Mantras, Askese oder Samādhi, sind aber Nebenprodukte und nicht Ziel des Yoga. |

| IV.4–IV.11 | Karma und Geistvielfalt | Vielfalt von Geistern und Erfahrungen entsteht durch karmische Eindrücke (saṃskāras); diese können durch Erkenntnis und Praxis überwunden werden. |

| IV.12–IV.17 | Zeit, Veränderung und Wahrnehmung | Zeit und Veränderung sind Relationen von Abfolgen im Bewusstsein; Dinge erscheinen, wie der Geist sie widerspiegelt. |

| IV.18–IV.21 | Seher und Geist | Der Seher (puruṣa) ist stets erkennend; der Geist ist durch ihn sichtbar, kann sich aber selbst nicht dauerhaft erkennen. |

| IV.22 | Selbsterkenntnis | Wenn das citta nicht mehr umherschweift, erkennt es seine eigene Natur: Selbsterkenntnis entsteht. |

Sutra 4.22: Stille des Geistes und Selbsterkenntnis

Das Yoga-Sutra IV.22 beschreibt einen entscheidenden Moment: Selbsterkenntnis setzt ein, wenn das Bewusstsein (der Geist, citta) ganz still wird. Patañjalis Sanskrit-Worte werden von einem Teil der Kommentatoren dieser Sutra in etwa so gedeutet: “Consciousness appears to the mind itself as intellect when in that form in which it does not pass from place to place.”. Frei übersetzt: Sobald das Bewusstsein nicht mehr umherschweift, zeigt es sich dem Geist als sein eigenes Licht. In dieser ruhenden Gestalt erkennt der Geistesfokus (buddhi) sich selbst.

Metaphern für den trüben/aufgewühlten Geist

Kernidee: Wenn das citta völlig ruhig (chitta-vṛtti-nirodha) ist, erkennt es sein eigenes Wesen. Es wird nicht mehr als getrübte Oberfläche für Eindrücke gebraucht, sondern als reines Gewahrsein offenbar. Ein Klassiker unter den Erklärungen vergleicht diese Situation mit einem Kristall oder einem Spiegel: Nur wenn er blitzsauber ist (ohne Verschmutzung), reflektiert er alle Bilder klar. Ähnlich verhält sich ein Geist, dem alle Unklarheiten (Tamas, Rajas) entzogen sind – Sattva-rein –, er dient dann als luftiges Gefäß, das das reine Licht des Selbst hindurchscheinen lässt.

Auch sehr beliebt: der Vergleich mit der aufgewühlten Oberfläche eines Sees:

Das Gleichnis vom trüben See

Kurz erklärt – so bedienst du das Tool

Mit dem Schieberegler „Gedankenwellen“ stellst du ein, wie stark der See (= dein Geist) „krisselt“, in Bewegung ist (Trübung/Wellen = Gedanken) – je höher der Wert, desto unruhiger das Bild. Fährst du die Gedankenwellen mit dem Schieberegler herunter, verschwindet das Krisseln, das Bild klärt sich und du kannst Purusha wahrnehmen.

Die zentralen Begriffe in Yogasūtra 4.22

citta (चित्त) – Geist/Bewusstsein

-

Wörtlich: „das Gedachte“, „das, was denkt“; vom Stamm cit – „wahrnehmen, erkennen“.

-

Im Yogasūtra: das gesamte „Feld des Bewusstseins“, bestehend aus Buddhi (Unterscheidungskraft/Intellekt), Ahaṃkāra (Ich-Macher) und Manas (Denkorgan).

-

Klassische Kommentatoren (Vyāsa, Vacaspati) sehen das citta wie einen Spiegel: Es reflektiert sowohl die äußere Welt als auch das innere Licht (Purusha).

svabuddhi (स्वबुद्धि) – die eigene Intelligenz/Erkenntniskraft

-

Zusammengesetzt aus sva („eigen“) + buddhi („Verstehen, Intellekt, Einsicht“).

-

Vyāsa erklärt: citta „nimmt die Gestalt seiner eigenen Buddhi an“ – das heißt, es erkennt sein eigenes Unterscheidungsvermögen.

-

Wichtiger Unterschied: Buddhi ist nicht einfach Intelligenz im modernen Sinn, sondern die feinste Form des Geistes, das klare, unterscheidende Sehen.

puruṣa (पुरुष) – der Seher, das reine Bewusstsein

-

Wörtlich „Mensch, Person“, in der Samkhya-Yoga-Tradition aber: das reine, unveränderliche Bewusstsein.

-

Purusha ist immer passiv, nur der „Zeuge“. Er handelt nicht, sondern sieht nur.

-

Klassische Metapher: Purusha ist das Licht, das in den Spiegel des Geistes fällt. Der Spiegel (citta) zeigt Bilder, aber das Licht bleibt unberührt.

sthiti (स्थिति) – Stabilität, Verweilen

-

Wörtlich: „Stand, Zustand, Stabilität“.

-

In Kommentaren wird gesagt: Das citta „verweilt in der eigenen Form“ (svarūpa-sthiti), wenn es nicht mehr wandert.

pariṇāma (परिणाम) – Wandlung, Veränderung

-

Wörtlich: „Umformung, Transformation“.

-

Im vierten Kapitel beschreibt Patañjali viele Formen des pariṇāma – geistige Transformationen.

-

In 4.22 wird impliziert: Solange der Geist von „Ort zu Ort“ wandelt, unterliegt er Veränderung. Erst wenn er nicht mehr transformiert, spiegelt er das Selbst.

dṛśi (दृशि) / draṣṭṛ (द्रष्टृ) – der Seher

-

Vom Stamm dṛś – „sehen“. Draṣṭṛ = „der Sehende, Beobachter“.

-

Der Seher ist Purusha, der unveränderliche Zeuge.

-

Vyāsa betont: „Der Seher ist niemals in Bewegung“ – Bewegung gibt es nur im citta.

Die Sutra sagt sinngemäß:

-

Das citta nimmt die Gestalt seiner eigenen buddhi an,

-

es erkennt dadurch sein eigenes Selbst (ātma),

-

der Seher (puruṣa) bleibt unbewegt,

-

wahre Erkenntnis tritt ein, wenn das citta in sthiti verweilt und nicht länger von pariṇāma zu pariṇāma springt.

Klassische Kommentare und Analogien

Alte Kommentatoren haben vielschichtige Bilder und Gedanken zu diesem Sutra entwickelt. Nach dem Yogabhashya des Vyāsa (wichtigster Kommentar zum Yogasutra aus dem 7. Jhdt.) bewegt sich das reine Bewusstsein (Purusha) nie selbst, sondern erscheint nur durch Spiegelung im citta. Vyāsa betont, dass die „Befriedigungskraft“ oder Bhogaśakti unvergänglich ist und nicht von Ort zu Ort wandert. Sobald citta in ein Objekt eintaucht, wirkt es, als sei diese Kraft mitverschoben, doch tatsächlich bleibt das reine Bewusstsein unverändert. Die gesamte Aktivität im Geist ist nur eine Art Spiegelbild des Purusha, ähnlich dem Reflex eines unberührten Mondes im Wasser.

Hier setzt Vacaspati Miśhra (9. Jhdt.) an: Er veranschaulicht das Verhältnis von Purusha und citta mit dem Bild vom Mond, der sich im Wasser spiegelt. Der Mond selbst bewegt sich nicht; im fließenden Wasser erscheint er aber doch in Bewegung. So verhält es sich auch im Geist: Der Seher (Purusha) ist völlig ruhig, aber seine Spiegelbilder (über das bewegte Wasser des Geistes) scheinen ihm zu folgen. Dadurch entsteht der Eindruck, als würde der Purusha Erfahrungen machen. Tatsächlich sind es jedoch die Bewegungen des citta, in denen sich das Licht des Purusha spiegelt. Vacaspati erklärt dazu: „Obwohl der Mond (hier Purusha) nicht in Bewegung ist, scheint er durch die Bewegungen des Wassers zu wandern, ohne sich selbst zu bewegen“.

In ähnlicher Weise nutzt König Bhoja (11. Jhdt.) das Bild eines glasklaren Kristalls oder einer Kerzenflamme. Er sagt sinngemäß: Ein reines, sattvisches citta ist wie ein durchsichtiger Kristall, der von jedem Bild erfüllt werden kann, weil er von Schmutz befreit ist. Es empfängt die Seele (Purusha) in seiner Reinheit. Wenn keine Unreinheiten mehr stören, „bleibt es wie eine beständige Lampenflamme bis zur Befreiung“. Der Kristall zeigt alle Bilder – das citta durchquert alle Erfahrungen, reflektiert aber das Licht des Selbst ohne Eigenbewegung.

Vyāsa und Vacaspati machen deutlich, dass im Zielzustand des Yogis die Trennung zwischen Subjekt und Objekt aufgehoben ist. Das Bewusstsein benötigt keinen externen Gegenstand, um sich seiner Natur bewusst zu werden – es genügt, dass alle „Ablenkungen“ weggefallen sind. Diese klassischen Kommentatoren erläutern also: Erst wenn citta sattvisch ruhig, frei von Rajas (Aktivität) und Tamas (Schwere) geworden ist, erlebt es sein eigenes Wesen.

Moderne Deutungen und Wissenschaft

Auch heutige Autoren finden in Sutra 4.22 einen Kern, der mit Erkenntnissen der Neurowissenschaft und Psychologie im Einklang steht. Osho etwa drückt es metaphorisch aus: „Wissen um die eigene Natur durch Selbsterkenntnis entsteht, wenn das Bewusstsein jene Form annimmt, in der es nicht mehr von einem Ort zum anderen wandert“. Dessen Wortwahl ist poetisch, doch die Idee entspricht modernen Befunden: Ein ungetrübtes Gewahrsein kann nur entstehen, wenn der Geist nicht mehr umherschweift.

Kognitive Neurowissenschaften identifizieren das Gedankenschweifen (Mind-Wandering) mit der Aktivität des Default-Mode-Netzwerks (DMN) im Gehirn. Studien zeigen, dass bei langjähriger Meditationspraxis gerade diese DMN-Bereiche (v. a. posteriorer Gyrus cinguli, medialer präfrontaler Kortex) weniger aktiv sind. Anders gesagt: Meditation beruhigt das DMN, die Gedanken werden weniger ablenkend. Ein Forschungsteam beschreibt, dass „Erfahrungen von Selbstbewusstsein, wie abschweifende Gedanken und selbstbezogene Verarbeitung, vorwiegend mit dem PCC und mPFC in Verbindung gebracht werden, zentrale Gebiete des Default-Mode-Netzwerks“. Gleichzeitig stellen sie fest: Erfahrene Meditierende weisen in diesen Hirnregionen geringere Aktivität auf. Dies deckt sich in gewissem Sinne mit Patañjalis Beobachtung: Wenn der Geist nicht mehr von Ort zu Ort wandert, richtet sich die Aufmerksamkeit nach innen. Wissenschaftler sprechen dann von erhöhter Aufmerksamkeitskontrolle und vermindertem Grübeln.

Ein Übersichtsartikel aus 2021 fasst zusammen, dass ein höheres Maß an Achtsamkeit im Alltag zu einer stärkeren Vernetzung aufmerksamkeitsspezifischer Hirnregionen führt und die Standard-Verknüpfungen des DMN dämpft. Das entspricht dem Yoga-Ziel, die citta-vṛttis zum Erliegen zu bringen. In einem Modell wird sogar der „Samapatti“-Zustand hervorgehoben, in dem Wahrnehmung klar und der Geist wirklich nicht mehr wandert: Bei Yogis und Meditierenden ist in Samapatti das Default-Mode-Netzwerk deutlich zurückgefahren.

Psychologisch gesprochen hat der ruhende Geist (nirvikalpa-citta) keine störenden Einflüsse mehr. In diesem Zustand erscheint es fast so, als schalte sich das reine Gewahrsein selbst ein – der Beobachter blickt auf sich selbst. Der Geist wird zum „spiegelnden See“, und das Selbst schöpft Wissen aus seiner Reflexion im See. Dieser Vorgang lässt sich mit moderner Terminologie als Metakognition beschreiben: Der Geist wird sich seiner selbst bewusst.

Auch Philosophen wie der Neurowissenschaftler Thomas Metzinger und andere Bewusstseinsforscher argumentieren, dass unser Ich-Bild im Hirn konstruiert ist. In meditativer Stille fällt diese Konstruktion weg und übrig bleibt reines Gewahrsein – ganz ähnlich wie im Sutra beschrieben. Während klassische Kommentatoren Bilder von Kristallen, Gewässern und Monden nutzten, könnte man heute sagen: Der „Beobachter-Effekt“ der Quantenphysik deutet analog, dass der Akt der Beobachtung das System prägt. Im Yoga wird umgekehrt der Beobachter bewusst in sein eigenes Erscheinen zurückgenommen.

Wie bringen wir die Bewegungen im Geist bei voller Bewusstheit zum Stillstand?

Der Yoga bietet hierfür keine direkte, aktive Technik an, sondern viele indirekte Vorgehensweisen, die am Ende zur Gedankenruhe führen sollen. Wir können Gedanken nicht verdrängen oder aussperren oder abtöten. Stattdessen bietet uns das Yogasutra den achtfachen Pfad als indirekten Pfad dorthin an. Von den ethischen und praktischen Handlungsempfehlungen für den Alltag (Yama, Niyama) bis zur Technik der Meditation. Haupttechnik ist, wenn man so will, die anhaltende einpünktige Ausrichtung des Geistes auf ein Meditationsobjekt.

Der achtfache Yoga-Pfad

Das Ziel des Yoga ist ein stiller Geist, siehe dazu Yoga-Sutra I-2. Patanjali empfiehlt hierfür dem achtfachen Pfad zu folgen:

- Yama – 5 ethische Verhaltensregeln

- Niyama – 5 Regeln der Selbstdisziplin

- Asana – Körperstellungen, bei Patanjali nur Sitzhaltungen

- Pranayama – Atemübungen zur Atemkontrolle

- Pratyahara – Zurückziehen der Sinne nach innen

- Dharana – Konzentration auf ein einzelnes Objekt

- Dhyana – Meditation; Ziel: die Stille

- Samadhi – Nach längerer Stille und innerer Entwicklung kommt es zum Überbewusstsein, zu völliger Selbsterkenntnis; Erleuchtung

Wichtig: Alle Stufen sind wichtig und notwendig zur Erreichung des Yoga-Zieles. Also auch Yama und Niyama nicht vergessen ;-)

➔ Hintergründe und alte Schriften zum achtfachen Pfad des Raja Yoga

Welche Praxis hat dir spürbar geholfen, „Gedankenwellen“ zu beruhigen?

Übungsvorschläge zu Sutra IV-22

Für Yogapraktizierende heißt das: Mit dem Befolgen des achtfachen Yogapfades und in Übungen wie Meditation oder Dhyana trainieren wir, das citta zu beruhigen und in sich ruhen zu lassen. Wenn du übst, deinen Geist nicht mehr von Gedanke zu Gedanke springen zu lassen, erlebst du selbst einen Hauch dieser Sutra-Wirkung. Zum Beispiel bemerkst du, dass auf einmal ein Gefühl von Klarheit und ruhiger Präsenz aufkommt – das Bewusstsein wird quasi selbst zum Inhalt der Wahrnehmung. Es ist, als schaust du in einen ruhigen See und erkennst dein eigenes Spiegelbild: Die Seele wird im Geist sichtbar.

Das Sutra ist nicht nur Philosophie, sondern Anleitung:

- Lerne, dein citta zu beobachten.

- Erkenne, wann du von „Ort zu Ort wanderst“ (Gedankenschweifen).

- Übe, im sthiti zu verweilen – Atem, Körper, Präsenz.

- Dann blitzt buddhi auf, und du spürst, dass der Seher (puruṣa) die ganze Zeit da war.

In der Meditation

Wenn du dich hinsetzt, ist die erste Entdeckung meist: Aha, mein Kopf ist alles, nur nicht still. Kein Grund zur Panik. Die Praxis beginnt damit, das Wandern überhaupt wahrzunehmen. Der Atem ist hier ein guter Anker. Jedes Mal, wenn du merkst, dass du wegdriftest – zu Einkaufslisten, alten Kränkungen oder der Frage, ob du genug Schlaf hattest –, hol den Geist sanft zurück. Wichtig ist das Zurückholen ohne Prügel, eher wie: „Komm, wir bleiben hier.“ Mit der Zeit merkst du, dass da kleine Inseln von Ruhe auftauchen. Manchmal fühlt es sich an, als ob dein Geist klar in sich zurücksinkt. Ein Moment von: „Ah, so bin ich also – ohne die ganze Karawane von Gedanken.“

Bemühe dich also regelmäßig um völlige Geistesruhe (vor allem durch Weglassen ...) und versuche dann in vertiefter Praxis, dein wahres Selbst wahrzunehmen. Sei dieses Selbst. Verschmelze.

Meine Erkenntnisse/Erfahrungen bei/mit dieser Übung

... oder kannst du eine andere Übung zum besseren Verständnis bzw. zum Erfahren dieser Sutra ergänzen?

Im Alltag

Das Sutra ist keine reine Meditationsromantik. Du kannst es im Alltag üben – beim Warten an der roten Ampel, beim Zähneputzen oder in einem Gespräch. Beispiel: Du redest mit jemandem und merkst, dein Kopf rechnet nebenbei schon, was du als Nächstes sagen wirst. Übe, da zu bleiben, in den Augen des anderen, im Klang seiner Stimme. Keine Flucht. Oder beim Kochen: Statt zwischen drei Apps zu scrollen und das Gemüse nebenbei zu schnibbeln, spür die Schärfe des Messers, den Geruch der Tomaten. Klingt banal, ist aber genau das: den Geist nicht mehr von Ort zu Ort zerren.

Eine andere kleine Alltagsübung: Wenn du merkst, du hast dich in Gedankenspiralen verheddert, halte inne und frage: „Wo bin ich gerade wirklich?“ Schau dich im Raum um, nimm den Körper wahr. Du wirst feststellen, dass dein Geist sofort ein Stück klarer und stiller wird.

Vyāsa und Śaṅkara zu Yogasūtra IV.22 – Versuch einer Erläuterung

Erläuterungen zu Vyasa

Vyasa war ein indischer Philosoph des 5. bzw. 6. Jahrhunderts nach Christi, der den ältesten überlieferten Kommentar zum Yogasutra des Patanjali schrieb. Der Text wird Yogabhashya (wörtlich "Kommentar (Bhashya) zur Yogaphilosophie") genannt und um 600 nach Christi datiert. Vyasas Kommentare zu den Sutras sind oftmals recht kurz.

Ohne Vyasas Kommentar wären viele Sutras heute fast unverständlich. Manche Gelehrte sagen, der Text ist erst durch den Kommentar wirklich „lesbar“.

Vyāsa war vielleicht/wahrscheinlich kein einzelner Autor, sondern ein Titel, der mehrere Kommentatoren der indischen Tradition umfasst. Die Stimme, die wir im Yogasutra-Kommentar hören, ist also vielleicht ein Chor.

Vyasas Yogabhashya wurde im 8./9. Jh. von Shankara (788–820 n. Chr, indischer Gelehrter, Vedanta-Philosoph, Begründer der Advaitavedānta-Tradition) kommentiert. Sein Kommentar nennt sich Yogabhashyavivarana, Vivarana ist ein Unterkommentar.

Auch Vachaspati Mishra hat einen frühen, berühmten Kommentar zum Yogasutra geschrieben. (Meine Quellen für diese Kommentare waren unterschiedliche Bücher und Webseiten, zum Beispiel Legget (siehe Literatur) und wisdomlib.org/hinduism/book/yoga-sutras-with-commentaries/). Ich gebe hier diese Kommentare in für mich relevanten Auszügen in Worten wieder, die für mich den Sinn in heutigen Worten am besten wiedergeben. Dies ist explizit kein Bemühen, die Originalkommentare wortgetreu wiederzugeben. Fehlinterpretationen sind natürlich in meiner Verantwortung.

Du siehst etwas anders, hast einen Fehler gefunden oder möchtest etwas ergänzen? Bitte schreibe dies unten bei "Ergänzungen von dir".

Die Kommentare von Vyasa, Mishra und Shankara sind oft wörtlich übersetzt worden, zum Beispiel bei den oben angegebenen Quellen.

Hinweis zur Umarbeitung: Der folgende Text fasst die von dir gelieferte (englische) Übersetzung der Kommentare von Vyāsa und Śaṅkara zusammen und formuliert sie in eine gut lesbare, erläuternde Darstellung für deutschsprachige Leserinnen und Leser um. Sinn und Kernbilder bleiben erhalten; verschachtelte Sätze, Fachjargon und Wiederholungen wurden reduziert.

Kurzzusammenfassung in Klartext

Vyāsa sagt: Das Bewusstsein (puruṣa als reiner Seher) ist unveränderlich und bewegt sich nicht. Dennoch wirkt es so, als „wandere“ es von Objekt zu Objekt. Warum? Weil die Erfahrungskraft (die Fähigkeit zu genießen, zu erkennen – bhoktṛ-/bhoga-śakti) sich so zeigt, wie der Geist (citta) sich gerade formt. Wenn sich der Geist in einer Idee, einem Eindruck oder einer Wahrnehmung formt, erscheint es, als ob auch die Erfahrungskraft dorthin „übergeht“. Die Klassiker sagen: Das ist nur scheinbar so – in Wahrheit bleibt der Seher still. Śaṅkara ergänzt: Was wir erleben, ist die Anpassung der Wahrnehmungskraft an die jeweilige mentale Funktion (vṛtti). Eine Idee im Geist (bauddha-pratyaya) wird allein durch ihr Auftauchen zum Objekt. Der Seher selbst verändert sich dabei nicht.

Der Sachverhalt Schritt für Schritt

-

Unbeweglicher Seher: Der puruṣa ist wie ein stilles Licht. Er geht nicht „von Ort zu Ort“, er ist keine wandernde Instanz. Er bezeugt.

-

Formbarkeit des Geistes: Das citta nimmt ständig Formen an (vṛttis): Gedanken, Bilder, Erinnerungen. Jede dieser Formen ist ein „Objekt im Geist“ (bauddha-pratyaya).

-

Die Täuschung der Bewegung: Weil die Erfahrungskraft das annimmt, was im Geist präsent ist, scheint es, als wandere sie. Vyāsa nennt das ein „Nachahmen“ der Veränderungen: Der Seher wirkt, als liefe er den wechselnden Formen hinterher. Tatsächlich „läuft“ nur der Geist.

-

Unberührtheit des Bewusstseins: Diese Anpassung bedeutet nicht, dass das Bewusstsein selbst Eigenschaften annimmt. Es bleibt qualitätslos und unverändert. Man sieht nur die Reflexion im Geist.

Die Bilder der Tradition – modern gelesen

-

Der See und der Mond: Der Mond (Seher) steht still; nur das Wasser (Geist) kräuselt. Trotzdem „tanzt“ der Mond im See. Du siehst die Bewegung, hältst sie aber leicht für den Mond selbst.

-

Der Spiegel: Ein klarer Spiegel zeigt jede Form. Die Formen kommen und gehen – der Spiegel bleibt, was er ist. Ein verschmierter Spiegel zeigt verzerrt. Wenn er gereinigt wird, ist die Spiegelung klar. So verhält es sich mit citta.

-

Leinwand im Kino: Die Leinwand (Seher) wird nicht nass, wenn Regen auf der Leinwand zu sehen ist. Nur das Bild wechselt. So verhält es sich mit den mentalen Projektionen.

Was Vyāsa betont

Vyāsa hebt hervor, dass die Genuss-/Erfahrungskraft (bhoga-śakti) unveränderlich ist. Sie zieht nicht um, sie wird nicht „transportiert“. Was wandert, sind die Objektformen im Geist. Durch ihr Auftreten scheinen sie die Erfahrungskraft „mitzunehmen“. Diese scheinbare Nachahmung der geistigen Veränderungen lässt uns glauben, das Bewusstsein werde selbst modifiziert. Genau das verneint Vyāsa: Das, was du für eine Veränderung am Bewusstsein hältst, ist nur eine Veränderung im Geist.

„Weder Unterwelten noch Höhlen noch Dunkelheit sind seine Ruhestätten …“ – Die Pointe des Verses, den Vyāsa zitiert: Das Ewige ruht nicht irgendwo „außen“. Es zeigt sich in den Modifikationen, die wie es selbst aussehen, ohne es zu berühren. Der Weise erkennt das und verwechselt Spiegelung und Licht nicht.

Was Śaṅkara präzisiert

Über das Leben von Shankara

Śaṅkara – Leben, Werk und Bedeutung für die Yogaphilosophie

Śaṅkara (auch bekannt als Śaṅkarācārya oder Shankara), geboren im 8. Jahrhundert in Südindien (788–820), ist einer der bekanntesten Philosophen und spirituellen Lehrer des Advaita Vedānta. Sein Leben gleicht einem Wanderweg zwischen Legende und Geschichte – mit spirituellem Tiefgang, intellektuellem Feuer und einer Prise mystischer Überhöhung. Doch unabhängig von den genauen Daten und Wundergeschichten bleibt: Seine Ideen wirken bis heute. Auch im Yoga.

🧘♂️ Wer war Śaṅkara?

Śaṅkara wurde vermutlich in Kaladi, im heutigen Kerala, geboren. Schon als Kind galt er als außergewöhnlich – hochintelligent, fragend, neugierig auf das Wesentliche. Früh verließ er seine Familie, um Sannyāsin zu werden – also Wandermönch, asketisch, radikal dem Geistigen zugewandt. Ein radikaler Schritt, selbst nach damaligen Maßstäben.

Er reiste quer durch Indien, diskutierte mit Vertretern anderer Schulen (oft wortgewaltig und nicht selten siegreich), gründete Klöster und prägte eine ganze philosophische Bewegung. Sein Ziel: Das Wissen um die Einheit allen Seins wieder in den Mittelpunkt zu rücken – jenseits von Ritualismus, Jenseitsversprechen und dogmatischer Spaltung.

📚 Was hat er geschrieben? Und warum ist das wichtig?

Śaṅkara war kein Vielschreiber im modernen Sinn, aber seine Werke haben Wucht. Besonders wichtig:

- 🔹 Brahmasūtra-Bhāṣya

Sein wohl berühmtestes Werk: ein Kommentar zu den Brahmasūtras, dem philosophischen Herzstück des Vedānta. Hier entfaltet er die Kernaussage des Advaita Vedānta: Alles ist eins. Brahman ist das einzig Wirkliche. Die Welt der Formen ist letztlich Illusion (Māyā). - 🔹 Upaniṣad-Kommentare

Śaṅkara kommentierte auch zentrale Upaniṣaden – jene Texte, die die tiefsten Fragen des Selbst, der Wirklichkeit und der Befreiung behandeln. Seine Lesart macht klar: Yoga ist nicht nur Praxis, sondern Erkenntnisweg. Nicht das Tun allein befreit, sondern das Verstehen. - 🔹 Bhagavadgītā-Bhāṣya

Auch hier interpretiert Śaṅkara das Geschehen nicht als moralisches Lehrstück, sondern als spirituellen Weckruf: Handle, aber erkenne, dass du nicht der Handelnde bist. Karma-Yoga, Jñāna-Yoga, Bhakti – für ihn keine Gegensätze, sondern Stufen der Reife.

Shankaras Doppelrolle – Berühmt als Advaita-Vedanta-Philosoph, kommentierte er hier einen Yoga-Text – und brachte so zwei Philosophieströmungen miteinander ins Gespräch.

🧠 Was sagt Śaṅkara, das heute noch trägt?

Für Menschen, die sich mit Yogaphilosophie beschäftigen – und nicht nur schwitzen, sondern auch verstehen wollen – ist Śaṅkara Gold wert. Seine Lehren laden ein, hinter die Oberfläche zu schauen. Meditation? Ja, aber nicht als Methode zur Beruhigung, sondern zur Erkenntnis der wahren Natur.

Er sagt: Du bist nicht dein Körper, deine Gedanken oder dein Yoga-Fortschritt. Du bist Brahman. Schon immer. Nur vergessen.

🔍 Was bedeutet das für dich?

- Wenn du meditierst, denk daran: Du musst nicht irgendwohin kommen. Du bist schon da.

- Wenn du philosophierst, lass dich nicht verwirren von intellektueller Gymnastik. Suche das Einfache im Komplexen.

- Wenn du zweifelst, erinnere dich: Erkenntnis ist kein fernes Ziel, sondern etwas, das du jederzeit berühren kannst – still, wach, jenseits der Worte.

Śaṅkara greift dasselbe Motiv auf und macht es technischer: Eine mentale Idee (bauddha-pratyaya) wird durch ihr bloßes Auftauchen zum Objekt. Die Kraft des Wahrnehmens – er nennt sie ausdrücklich bhoktṛ-śakti (auch „Kraft des Erkennenden/Genießenden“) – passt sich der jeweiligen vṛtti an. Das ist der Grund, warum du die Idee so erlebst, als sei „jemand“ dort mit ihr verbunden. Aber: Diese Anpassung verändert den Seher nicht; sie ist die Dynamik des citta.

Begriffe kurz entwirrt

-

puruṣa: der Seher, reines Bewusstsein, unveränderlich.

-

citta: der Geist als Feld der Erscheinungen; nimmt Formen an (vṛtti).

-

vṛtti: eine konkrete Geistesbewegung (Gedanke, Bild, Gefühl).

-

bauddha-pratyaya: eine im Geist erschienene Idee; sie wird zum Objekt der Erkenntnis.

-

bhoktṛ-/bhoga-śakti: die Erfahrungskraft, das Vermögen, Erlebnisse „zu haben“; sie gehört dem Seher an, ohne sich zu verändern.

Die Quintessenz von IV.22 – im Licht dieser Kommentare

Wenn das citta nicht mehr „von Ort zu Ort wandert“ (also nicht unablässig neue Formen annimmt), erkennt es sich selbst. Anders gesagt: Sobald die Oberflächenbewegung ruht, ist die Verwechslung von Spiegelung und Licht zu Ende. Das Bewusstsein muss nirgendwohin – es war die ganze Zeit da. Es ist das merkwürdige Paradox des Yoga: Je weniger du dem inneren Film hinterherläufst, desto deutlicher zeigt sich das, was nie gelaufen ist.

Typische Missverständnisse – und die Gegenrede der Kommentatoren

-

„Das Bewusstsein bewegt sich mit meinen Gedanken.“

Nein, sagen Vyāsa und Śaṅkara. Nur scheint es so, weil die Erfahrungskraft sich an die Formen des Geistes anpasst. Der Seher bleibt still.

-

„Wenn ich stark fühle/denke, bin ich ‘näher’ am Bewusstsein.“

Eher umgekehrt: Weniger Form, mehr Klarheit. Nähe ist hier keine Frage der Intensität, sondern der Unverfälschtheit.

-

„Also sind alle Inhalte schlecht?“

Nein. Inhalte sind nicht der Feind. Sie sind nur nicht du. Der Punkt ist die Unterscheidung: Inhalt sehen, ohne zum Inhalt zu werden.

Warum diese Lesart wichtig ist

Vyāsa und Śaṅkara liefern eine feine Unterscheidung, die in der Praxis Gold wert ist: Statt den Geist „wegzumachen“, erkennst du seine Bewegungen als Reflexionen. Je stiller er wird, desto eindeutiger zeigt sich der Seher als das, was nicht mitwippt. Aus dieser Klarheit entsteht das, was das Sūtra „Selbsterkenntnis“ nennt – keine exotische Erfahrung, eher eine schlichte und erstaunlich nüchterne Helligkeit.

Siehe auch folgende Sutras

Yoga Sutra I-2: Yoga ist das Zur-Ruhe-Bringen der Bewegungen im Geist

Yoga Sutra I-3: Dann ruht der Wahrnehmende in seiner wahren Natur

Yoga Sutra I-4: In den anderen geistigen Zuständen – mit Vrittis – identifiziert sich der Wahrnehmende mit den Bewegungen im Geist

Yoga Sutra I-5: Es gibt fünf Arten von Bewegungen im Geist (Vrittis), von denen einige leidvoll sind und andere nicht

Yoga Sutra I-6: Die fünf Bewegungen im Geist (Vṛttis) sind: gültige Erkenntnis (Pramāṇa), Fehlwahrnehmung (Viparyaya), begriffliche Vorstellung ohne reales Bezugsobjekt (Vikalpa), Schlaf (Nidrā), Erinnerung (Smṛti)

Ergänzungen und Fragen von dir zur Sutra

Ist etwas unklar geblieben? Kannst du etwas ergänzen oder korrigieren?

Der Stoff der Sutras ist für uns heutige Menschen nicht leicht zu verstehen. Ist im obigen Text irgendetwas nicht ganz klar geworden? Oder kannst du etwas verdeutlichen oder berichtigen? Eine eigene Erfahrung schildern ... Vielen Dank vorab für jeden entsprechenden Hinweis oder eine Anregung:

Zusammenfassung

Diese Sutra ist nicht nur ein theoretisches Konzept, sondern das Gefühl, einen Schritt zurückzutreten: Der Geist bleibt dort, wo er ist – in der Gegenwart – und entdeckt sein eigenes Licht. Diese Erfahrung ist oft sehr sanft und doch durchschlagend: Du merkst plötzlich, dass das „Ich denke, also bin ich“ nicht länger gilt, denn das reine Erleben braucht keinen Gedanken, um da zu sein. Das ist die Essenz von 4.22: Wenn der Geist still geworden ist, erkennt er das reine Bewusstsein als sein eigenes Wesen.

Anders ausgedrückt sagt die Sutra aus, dass Bewusstheit sich selbst erkennt, sobald der Geist aufhört, umherzuwandern. Klassische Lehrer illustrieren das mit Vergleichen (Mond im Wasser, reiner Kristall), moderne Wissenschaft liefert Parallelen (verminderte DMN-Aktivität bei Meditation). Für die Praxis bedeutet das: Je mehr du deinen Geist zur Ruhe bringst, desto unmittelbarer spürst du dein eigenes Sein – den Zeugen hinter den Gedanken. Dieser holistische Ansatz verbindet Philosophie und Neurobiologie: Ein unruhiger Geist verliert sich; ein stiller erkennt. Genau dieses „Nicht-Umherschweifen“ erfasst die Sutra in eindrücklichen Worten.

Ergänzungen und Fragen von dir zur Sutra

Ist etwas unklar geblieben? Kannst du etwas ergänzen oder korrigieren?

Der Stoff der Sutras ist für uns heutige Menschen nicht leicht zu verstehen. Ist im obigen Text irgendetwas nicht ganz klar geworden? Oder kannst du etwas verdeutlichen oder berichtigen? Eine eigene Erfahrung schildern ... Vielen Dank vorab für jeden entsprechenden Hinweis oder eine Anregung:

Videos zu Sutra VI-22

Selbst, Gedanken und Psyche – Kommentar von Sukadev zu Yoga Sutra – Kap. 4, Vers 18 bis Vers 22

Länge: 7 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Wie Chitta zu Chitti passen kann – Kommentar von Anvita Dixit zu Yogasutra 4.22

Länge: 11 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Video von Ahnand Krishna zur Sutra

Der denkende Geist ist nicht selbstleuchtend: Asha Nayaswami (Class 66) zu Sutra 4.18 bis 4.23

Länge: 76 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Beliebt & gut bewertet: Bücher zum Yogasutra

Patanjalis Yogasutra: Der Königsweg zu einem weisen Leben*

Von Ralph Skuban. Sehr hochwertig, viele kluge Gedanken. | Bei Amazon 🔎

Die Yogaweisheit des Patanjali für Menschen von heute*

Von Sukade Bretz. Fundierte Kommentierung mit vielen Praxis- und Alltagsauslegungen. | Bei Amazon 🔎

Yogasutra für Einsteiger: Entdecke die Seele des Yogas*

Von Mira Blumenberg. Momentan sehr beliebt auf Amazon, leicht geschrieben. | Bei Amazon 🔎

Alte Schriften auf Yoga-Welten.de

- Das Yogasutra – jede Sutra detailliert erläutert

- Die Hatha-Yoga-Pradipika – kapitelweise zusammengefasst

- Zusammenfassung der Bhagavad-Gita

- Eine kurze Zusammenfassung der Upanishaden und des Mahabharata

- Die Mandukya Upanishad – deutsche Übertragung

- Die Gheranda Samhita – kapitelweise zusammengefasst

- Yoga in der Bhagavad Gita – die bunte Vielfalt

➔ Zu allen alten Schriften auf Yoga-Welten.de

Weitere oft aufgerufene alte Schriften

- Yoga im Mahabmarata – erste Systematik

- Goraksa-Sataka – die älteste Hatha-Abhandlung

- Brahma-Sutra Bhashya von Sankara – der Kommentar von Sankara

- Mrigendra Tantra Yoga Pada

- Die Shiva Samhita