Tadâ sarvâvarana-malâpetasya jnânasyâ-nantyâj jneyam alpam

तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्यात् ज्ञेयमल्पम्

Wir nähern uns dem Ende des Yogasutra. In IV-31 betont Patanjali erneut, dass der Lohn am Ziel des Yoga die Vorstellungen des normalen menschlichen Geistes übersteige. Das Wissen wird unendlich. Wie ist das zu verstehen? Wie können wir das üben?

Kurz zusammengefasst

- Dharma-Megha-Samādhi (YS 4.29)

Höchste Nicht-Anhaftung: Selbst subtile geistige Motive versiegen. Diese Klarheit bereitet den Boden dafür, dass Kleśa und Karma erlöschen. - Ende von Kleśa & Karma (YS 4.30)

Wenn die Ursachen des Leidens (Kleśa) und die karmische Dynamik verstummen, stoppt das „innere Nachbrennen“. Handeln geschieht, hinterlässt aber keine neuen Spuren. - Unendliches Wissen (hier in YS 4.31)

Mit dem Wegfall aller Schleier (āvaraṇa, mala) wird Wissen „grenzenlos“, und das verbleibend Erkennbare wirkt gering – nicht Daten-Allwissenheit, sondern Wesensdurchblick. - Vācaspati: Bild der wolkenfreien Sonne, die alles erhellt.

- Übersetzungsvarianten

Nuancen reichen von „das Wissbare wird klein“ bis „kaum etwas bleibt zu wissen“. Der Kern bleibt: Perspektivwechsel vom Stückwissen zur Essenz-Erkenntnis. - Praxisbezug

Übungen wie der Schleier-Check lassen uns die Sutra in Meditation und Alltag nachvollziehen.

Details und Erläuterungen zu allen Punkten im weiteren Artikel.

Bedeutung und Übersetzung des verwendeten Sanskrits

Hier sind zunächst die Übersetzungsmöglichkeiten für die einzelnen Wörter, damit du die Übersetzung selbst für ein besseres Verständnis anpassen kannst:

- Tada, tadâ = dann; dadurch;

- Sarva = alle, alles; sämtliche;

- Avarana, âvarana = das, was verschleiert, verhüllt; Bedeckung; Schleier; Hülle; Verschleierung;

- Mala = Unreinheiten; Schmutz; verderblicher Einfluss; Makel; Schlacke;

- Apetasya = ohne; nach Beseitigung von; wegfallen; verschwinden; frei von; jenseits gegangen; abgereist;

- Jnanasya, jnânasya = vom Wissen; des Wissens; Wissen über oder in Bezug auf;

- Ananta, ānanta = Unendlichkeit; Ewigkeit;

- Anantyat, ânantyât = wegen der Unendlichkeit von; unendlich; grenzenlos;

- Jneyam, jneyam, jñeya = das Erfahrbare; des Wissens; bekannt sein; zu wissen;

- Alpam, alpa = nur wenig; klein; unbedeutend; winzig;

Zu den Quellen

Buchbesprechungen, Erläuterungen zur Auswahl der Übersetzungsvarianten und allgemeine Hinweise zur Sutraübersetzung findest du im zugehörigen Artikel. Hier nun die Kurzauflistung:

Bücher

- Mircea Eliade: Yoga – Unsterblichkeit und Freiheit

- Iyengar: Der Urquell des Yoga

- Deshpande/Bäumer: Die Wurzeln des Yoga

- Geraldine Coster: Yoga und Tiefenpsychologie

- R. Sriram: Von der Erkenntnis zur Befreiung – Das YogaSutra

- Govindan: Die Kriya Yoga Sutras des Patanjali

- Mallinson/Singleton: Roots of Yoga

- R. Palm: Der Yogaleitfaden des Patañjali

- T.K.V. Desikachar: Über Freiheit und Meditation | Das Yoga Sutra von Patanajali

- Feuerstein, Georg: Die Yoga Tradition (Amazon)

- Skuban, Ralph: Patanjalis Yogasutra (Amazon)

- Sri Swami Satchidananda: The Yoga Sutras of Patanjali (Amazon)

- Trevor Leggett: The complete Commentary by Sankara on the Yoga-Sutras* (Amazon)

Internetseiten

- Internet-Übersetzung des Yogasutras auf Yoga-Vidya.de

- Zu den Sutras auf ashtangayoga.info

- Zu den Sutras auf 12koerebe.de

- Zu den Sutras auf vedanta-yoga.de

- Openland.de (mittlerweile offline)

- Zu www.bodhi.sofiatopia.org (buddhistische Kommentare zum Yogasutra nur noch als Buch)

- sanskrit-sanscrito.com (Sutras anscheinend entfernt)

- Zur Übersetzung von Chip Hartranft (PDF)

- Die Übersetzung von Hariharananda Aranya, I. K. Taimni, Vasa Houston, Barbara Miller, Swami Satchidananda, Swami Prabhavananda, Swami Vivekananda finden sich auf dieser Seite.

- Übersetzung von James Haughton Woods

- Rainbowbody.com (ausführliche und eigene Kommentierung)

- Wisdom Library

Weitere Quellen, z. B. zu aktuellen Studien, sind direkt im Text verlinkt.

Dein Übersetzungsvorschlag

Du findest die bisherigen LeserInnen-Übersetzungen und -Ergänzungen unten.

Hast du einen eigenen Übersetzungsvorschlag?

Wie würdest du diese Sutra übersetzen? Manchmal ergeben schon kleine Wortveränderungen ganz neue Aspekte. Trau dich ... :-)

Einordnung dieser Sutra im Yogasutra

Kurze Zusammenfassung der vier Kapitel des Yogasutras

- 1. Samādhi Pāda – Über die Versenkung

Beschreibt das Ziel des Yoga: das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Erläutert, was Yoga ist, die Arten von Samādhi (meditativer Versenkung) und wie der Geist durch Übung (abhyāsa) und Loslösung (vairāgya) zur Ruhe gebracht werden kann. - 2. Sādhana Pāda – Über die Praxis

Behandelt die konkrete Praxis des Yoga. Führt die acht Glieder des Yoga (Ashtanga Yoga) ein: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Schwerpunkt liegt auf der ethischen Vorbereitung und inneren Reinigung. - 3. Vibhūti Pāda – Über die übernatürlichen Kräfte

Beschreibt die fortgeschrittenen Stufen der Praxis (Dharana, Dhyana, Samadhi = Samyama) und die daraus entstehenden übernatürlichen Kräfte (Siddhis). Warnt davor, sich von diesen Kräften ablenken zu lassen. - 4. Kaivalya Pāda – Über die Befreiung

Erklärt das Ziel des Yoga: Kaivalya (vollkommene Befreiung des Selbst von der Materie). Diskutiert die Natur des Geistes, Karma, Wiedergeburt und wie durch Erkenntnis die endgültige Freiheit erlangt wird.

Im Kaivalya-Pada beschreibt Patañjali den letzten Abschnitt des Yogawegs: Wie Befreiung (Kaivalya) real wird, wie Siddhis (Fähigkeiten) entstehen – und warum sie trotz Glanz nur Nebenprodukte sind (4.1–4.6). Das Kapitel zeichnet die innere Mechanik von Karma, Samskāras/Vāsanās (Eindrücke/Neigungen) und Kleśas (Leidursachen) nach (4.7–4.11) und erklärt, wie sich Zeit und Objekte als Wandlungen der Guṇas zeigen (4.12–4.14). Mehrere Geister können ein Objekt verschieden wahrnehmen (4.15–4.18); der Geist leuchtet nicht aus sich, sondern spiegelt sowohl Objekte als auch den Seher (Puruṣa) (4.19–4.22). Je feiner die Unterscheidungsklarheit (viveka-khyāti) und je tiefer die Leidenschaftslosigkeit (vairāgya), desto ruhiger wird der Geist; selbst subtile Hindernisse werden getilgt (4.23–4.28). Daraus entsteht Dharma-Megha-Samādhi – die „Wolke der Tugend“, in der selbst der Wunsch nach Wissen oder Befreiung versiegt (4.29).

Aus diesem Samādhi folgt das Ende von Kleśa und Karma (4.30) – der Knoten ist gelöst. In 4.31 beschreibt Patañjali die Phänomenologie dieser Freiheit: Sind Schleier (āvaraṇa) und Unreinheiten (mala) weg, wird das Wissen unendlich, und das Erkennbare erscheint „gering“.

| Abschnitt (Nr.) | Sutra-Spanne (Vers) | Hauptthema (Text) | Kernaussage (Text) |

|---|---|---|---|

| 1 | 4.1–4.6 | Siddhis: Herkunft und Fallstricke | Fähigkeiten entstehen aus Geburt, Kräutern, Mantra, Askese, Samādhi – sind jedoch Nebenprodukte und potenziell Ablenkung vom Ziel. |

| 2 | 4.7–4.11 | Karma, Samskāra/Vāsanā, Kleśa | Handeln färbt den Geist; Eindrücke tragen über Leben hinweg. Ziel ist das Austrocknen der Samen von Leid und Reaktivität. |

| 3 | 4.12–4.14 | Zeit und Objekt-Wandlungen | Vergangenheit/Zukunft beruhen auf Wandlungen der Guṇas; Objekte erscheinen je nach Zustand dieser Wandlungen. |

| 4 | 4.15–4.18 | Viele Geister – ein Objekt | Objekte existieren unabhängig vom individuellen Geist; Wahrnehmung variiert je nach innerer Konditionierung. |

| 5 | 4.19–4.22 | Geist vs. Seher (Puruṣa) | Der Geist leuchtet nicht selbst; er spiegelt Objekte und Puruṣa. Unterscheidung beider ist Schlüssel zur Freiheit. |

| 6 | 4.23–4.28 | Reifung der viveka-khyāti | Mit stetiger Klarheits-Einsicht werden auch feinste Hindernisse still; Vairāgya wird radikal – selbst gegenüber sattvigem Wissen. |

| 7 | 4.29 | Dharma-Megha-Samādhi | Bei höchster Nicht-Anhaftung „regnet“ die Wolke der Tugend; der Geist steht jenseits selbst feiner Motive. |

| 8 | 4.30 | Ende von Kleśa und Karma | Aus Dharma-Megha-Samādhi folgt die vollständige Beendigung von Leidursachen und karmischer Dynamik. |

| 9 | 4.31 | Unendliches Wissen | Sind Schleier/Unreinheiten entfernt, wird das Wissen unendlich; das Erkennbare erscheint „gering“. |

Yogasutra 4.31 – Unendliche Erkenntnis im befreiten Zustand

Übersetzung und Schlüsselbegriffe

Nachdem Sutra 4.30 das Ende aller Verunreinigungen feststellt, beschreibt Yogasutra 4.31 den daraus resultierenden Erkenntniszustand. Eine prägnante deutsche Übertragung lautet: „Von allen Schleiern und Schmutz befreit, wird das relative Wissen des Geistes winzig gegenüber der unendlichen Erkenntnis.“. Hier klingt schon an, worum es geht: Wenn sämtliche Hüllen und Unreinheiten entfernt sind, erfährt der Yogi eine grenzenlose Ausdehnung des Wissens, sodass alles, was es objektiv noch zu wissen gäbe, ihm verschwindend gering erscheint. Eine alternative Formulierung in Englisch bringt es auf den Punkt: „Then, all the veils of impurity are pulled back, infinite knowledge is revealed, and little remains to be known.“. (Dann werden alle Schleier der Unreinheit zurückgezogen, unendliches Wissen offenbart sich, und es bleibt nur noch wenig zu erfahren.) Patanjali beschreibt also nichts weniger als einen Zustand praktisch allumfassenden Wissens oder höchster Erkenntnis, der eintritt, wenn der Geist von allen Rückständen gereinigt ist.

Wesentliche Begriffe in diesem Sutra sind:

- Āvaraṇa (wörtlich „Bedeckungen“, hier als „Schleier“ gemeint) und

- Mala („Schmutz“ oder „Unreinheiten“).

Diese beiden Wörter bezeichnen metaphorisch alles, was die wahre Erkenntnis bisher verdeckt hat – also wiederum die Kleshas und karmischen Eindrücke. Vyasa sagt dazu: „Die Unreinheiten, welche das Wesen des Geistes bedecken, werden als Schleier bezeichnet – damit sind die Affliktionen und Taten gemeint.“.

- Sobald diese Hüllen entfernt sind (apeta bedeutet „weggenommen“), strahlt das Jñāna (das Wissen) in Unendlichkeit (ānantya).

- Jñeya bedeutet „das zu Erkennende“ oder „das Erkennbare“.

- Alpam heißt „gering, klein“.

Zusammen heißt es: „weil das Wissen unendlich geworden ist (jñānasya ānantyāt), ist das Erkennbare (jñeyam) nur noch gering (alpam)“. Man könnte also sagen: Aus Sicht des erleuchteten Yogi gibt es kaum noch etwas, was nicht bereits von seinem Bewusstsein durchdrungen ist. Alles, was ein normaler Mensch mühsam als Wissenswertes anhäuft, erscheint diesem Yogi so winzig wie ein einsames Sandkorn im Vergleich zur Wüste – oder wie ein Funke im unendlichen Raum.

- Ein wichtiges Konzept im Hintergrund ist hier das der Allwissenheit bzw. Sarvajña.

Patanjali gebraucht den Begriff „unendliches Wissen“ und impliziert damit, dass der Yogi in diesem Zustand eine Form von Allwissenheit erlangt. Allerdings ist unter Kommentatoren durchaus diskutiert worden, wie dieses Allwissen zu verstehen ist. Ist der befreite Yogi buchstäblich über jedes Detail des Universums informiert (jede Ameise, jede Zahl π-Stelle etc.)? Oder bedeutet es, dass er die wesentliche Natur aller Dinge erkennt und nichts wesentlich Neues mehr für ihn existiert?

Die klassischen Kommentare legen nahe, dass es um Letzteres geht: Das „Wissen um die Wahrheit“ ist so vollkommen, dass alle einzelnen Phänomene darin als durchschaut gelten – sie fügen nichts Fundamentales mehr hinzu. Vācaspati Miśra vergleicht es mit der Sonne nach der Regenzeit: Sind die Wolken einmal vollständig verschwunden und die Sonne strahlt in voller Intensität, bleiben nur noch kleine Gefäße (wie ein Krug) übrig, die beleuchtet werden müssen – die riesige Lichtfülle macht die Aufgabe trivial. So, sagt er, ist es mit dem Geist: befreit von den „Wolken“ Rajas und Tamas (Leidenschaft und Trägheit) leuchtet das Licht des Geistes unendlich hell; was dann noch an Wissens-Objekten „auszuleuchten“ wäre, ist vernachlässigbar gering. Mit „Licht des Geistes“ ist das klare Bewusstsein (Sattva) gemeint, das nun Purusha vollkommen widerspiegelt.

Gibt es grundlegend verschiedene Deutungsarten dieser Sutra?

Im Großen und Ganzen sind sich alle einig, dass es um einen Zustand von quasi-omniscienter Erkenntnis geht. Unterschiede liegen höchstens im philosophischen Unterbau: Ein advaita-vedantisch beeinflusster Kommentar könnte sagen, der Yogi habe erkannt, dass sein Selbst = Brahman ist, wodurch er in allem als alles weiß – während ein klassisch-sankhya Kommentar (wie Vyasa) es dualistischer formuliert: Der Purusha erstrahlt im Geist und durch dieses Licht wird alles erfahrbare Objekt durchleuchtet, aber Purusha und Prakriti bleiben unterschiedliche Prinzipien. Praktisch läuft es jedoch aufs Gleiche hinaus: kein unbekanntes Restphänomen bleibt übrig.

Der Lohn von Streben und Verzicht: Sukadev verweist darauf, dass diese Sutra auch so gedeutet werden kann, dass der Lohn yogischer Übung weit über dem liegt, was ein Mensch normalerweise erfahren kann. Mit der Erleuchtung gehen Dinge einher, die um ein Vielfaches über dem liegen, was einem Menschen ansonsten möglich wäre.

Die zwei Ebenen des Wissens

- Vor der Erleuchtung

Manche Übersetzungen betonen, dass die Erkenntnisfähigkeit des “normalen” menschlichen Geistes im Vergleich zu dem nach der Erleuchtung erschreckend winzig ist. Zwar erscheint uns schon unser jetziger Geist als sehr klug und differenziert. Aber wenn dann der Schleier fällt … - Nach der Erleuchtung

Wenn der Yogi das Dharma-Megha-Samadhi erreicht, fallen alle Trübungen, Schleier und sonstige Unreinheiten bei der Erkenntnisfähigkeit weg und es eröffnet sich ein unendliches Feld des Wissens. Der Kopf wird frei, das Herz rein wie ein Kristall, so Iyengar. Alles werde so deutlich, so Desikachar, wie unter dem „Licht der strahlendsten Sonne“.

Sukadev: „Dann erkennen wir: Alles, was vorher war, war eigentlich nichts im Vergleich zu dem, was wir jetzt erfahren.”

Iyengar schreibt ähnlich, dass dann „alle mit mentalen Mitteln zu gewinnende Erkenntnis“ an Bedeutung verliere, gar unbedeutend vor der „unendlichen Weisheit“ der Seele erscheine.

Rainbowbody: „Wenn die wahre Natur des eigenen Geistes in wahrer Gnosis enthüllt wird, dann wird gleichzeitig die wahre, überragende und magische Natur der Natur erkannt.”

Interessant sei, so R. Palm (S. 229), dass der erwähnte Vorgang apeta (weggehen, verschwinden), gerne mit „Befreiung“ übersetzt, oft mit „keinerlei Aktivität oder Beteiligung“ verbunden sei – das geschieht dann wohl von selbst.

Manche westliche Interpreten sind vorsichtig mit dem Begriff „Allwissenheit“, weil er schnell missverstanden werden kann. So betonen etwa Georg Feuerstein oder Edwin Bryant, dass der Zustand nicht bedeutet, der Yogi würde sich nun im Alltagsinne an jedes Detail erinnern oder jeden Fakt abrufen – vielmehr besitzt er direktes intuitives Wissen um die Natur der Realität, was ihn im Zweifel auch konkrete Dinge erkennen ließe, wenn nötig. Diese Unterscheidung ist feinsinnig: Patanjali selbst formuliert es neutral („das Erkennbare ist gering“) und vermeidet Worte wie „Sarvajnatvam“ (Allwissenheit) explizit. Das suggeriert, dass es ihm weniger um ein Absolutheits-Attribut ging („der Yogi ist allwissend“), sondern darum, die veränderte Perspektive zu betonen: Was früher unübersehbar viel schien, erscheint nun trivial wenig. Das ist ein etwas anderer Fokus. Einige Übersetzer versuchen daher, das Wort „vergleichsweise“ einzufügen: „da das Wissen unendlich geworden ist, bleibt vergleichsweise wenig zu erkennen übrig.“ Dadurch wird klarer, dass es um eine Relation geht – die Relation zwischen unendlichem Subjekt-Wissen und endlichem Objekt-Wissen.

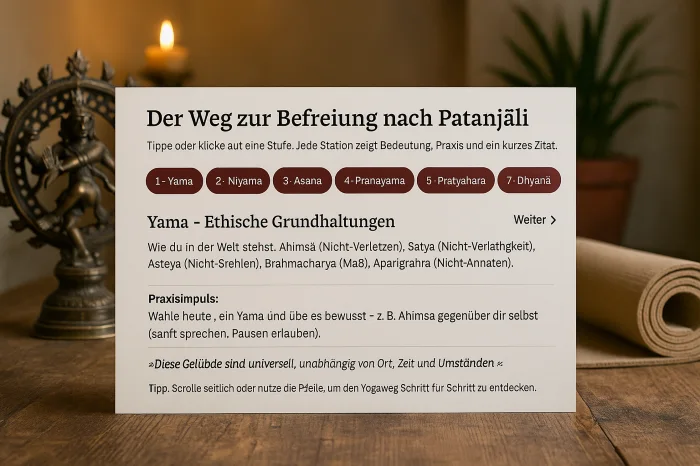

Der Weg zur Befreiung nach Patañjali

Dieses kleine Tool ist eine interaktive Zeitachse der acht Stufen des Yoga nach Patañjali – vom ethischen Fundament (Yama) bis zur Befreiung (Samādhi/Kaivalya). Der Klick auf eine Stufe zeigt kurze, prägnante Inhalte: Bedeutung, Praxisimpuls und ein passendes Sutra-Zitat.

Tippe oder klicke auf eine Stufe. Jede Station zeigt Bedeutung, Praxis und ein kurzes Zitat.

Klassische Kommentare zu 4.31

Die altindischen Kommentatoren überschlagen sich förmlich in Bildern, um die gewaltige Aussage dieses Sutra zu verdeutlichen. Trotz unterschiedlicher Metaphern sind sie sich im Kern einig: Patanjali beschreibt hier die Erfahrung grenzenlosen Wissens, die mit der völligen Reinheit des Geistes einhergeht. Einige Highlights:

- Vyāsa: Er erklärt, dass das Wissen, sobald es von allen Affliktionen und Handlungen gereinigt ist, unbegrenzt wird. Er fügt hinzu – konsequent weitergedacht aus Sutra 4.30 –, dass durch die Auslöschung der Unreinheiten auch keine Wiedergeburt mehr stattfindet. Für Vyasa ist also klar: Unendliches Wissen und Befreiung vom Samsara gehen Hand in Hand. In seinem Kommentar zitiert er ein altes Sprichwort (dessen Bedeutung etwas kryptisch erscheint): „Der Blinde fädelte die Perle ein; der Fingerlose zog den Faden durch; der Halslose trug sie, und der Zungenlose pries sie.“. Dieses paradoxe Bild soll offenbar das „Unmögliche“ versinnbildlichen: Ein gewöhnlicher Mensch würde sagen, es sei unmöglich, alles zu wissen – ebenso unmöglich wie dass ein Blinder eine Perle durchbohrt oder jemand ohne Zunge ein Loblied singt. Doch genau dieses „Unmögliche“ geschieht beim erleuchteten Yogi: Das bisher Undenkbare – vollkommene Erkenntnis – tritt ein. Der Vers zeigt auch einen Anflug von Ironie in Vyāsas Kommentartradition, vielleicht um zu betonen: Für den gewöhnlichen Verstand klingt Allwissenheit absurd, doch im Licht des höheren Bewusstseins relativiert sich selbst das Undenkbare.

- Vācaspati Miśra: Wie schon erwähnt, nutzt er das anschauliche Gleichnis vom wolkenfreien Himmel. Er sagt, wenn der Geist von den „Bedeckungen“ befreit ist, wird seine Erkenntniskraft unermesslich, und „das Erkennbare bleibt nur gering“. Sein Bild von der Sonne, die nach der Regenzeit alle Ecken ausleuchtet, macht klar: Das, was es in der Welt noch zu erkennen gäbe, sind allenfalls kleine, unbedeutende Überbleibsel – so wie einzelne Objekte, die eines Lichtstrahls bedürfen, während ohnehin Tageslicht alles durchdringt. Interessant ist, dass Vācaspati hier die Begriffe Sattva, Rajas, Tamas ins Spiel bringt: Wenn Rajas (Aktivität) und Tamas (Dunkelheit) völlig entfernt sind, bleibt reines Sattva, das nun alle Eigenschaften der Dinge erhellt. Deshalb nennt man diesen Samadhi auch „Wolke der Tugend“ (siehe Sutra zuvor), denn er „regnet Licht“ auf alle verborgenen Eigenschaften herab – eine poetische Umschreibung dafür, dass die Wahrheit aller Dinge offenbar wird. In seiner weiteren Ausführung greift Vācaspati ebenfalls das Thema Nicht-Wiedergeburt auf und verweist darauf, dass – wie in 4.30 erläutert – mit Erscheinen der Dharma-Wolke auch die letzten Prägungen, die zu neuem Leben führen könnten, verschwinden. Insgesamt betont er also sowohl den Aspekt des allumfassenden Lichts der Erkenntnis als auch die endgültige Befreiung daraus.

- Bhoja: In Bhojas Kommentar wird mehr der ontologische Aspekt betont. Wie bereits bei 4.30 erwähnt, beschreibt er, dass mit Eintritt dieses Zustands die Wandlungsprozesse der Natur enden – die Gunas haben ihren Dienst getan. Für 4.31 lässt sich daraus folgern: Da die Natur für diesen Yogi nichts Neues mehr produzieren muss (weder Erfahrungen noch Lernlektionen), bleibt nur die unverändliche Realität übrig. Bhoja interpretiert den Abschluss der Gunawandlungen als Abschluss des gesamten Lernprozesses des Purusha. Alles, was zu erfahren oder wissen war, wurde erfahren; der Zweck ist erfüllt (kritārtha). In seinem Verständnis besteht das „unendliche Wissen“ also darin, dass nichts Unerfahrenes mehr übrig ist – eine schöne philosophische Perspektive, die Allwissenheit nicht als Summierung unendlicher Datenmengen versteht, sondern als Abschluss eines umfassenden Erkenntnisprozesses.

Betrachtet man alle klassischen Kommentare gemeinsam, spürt man ihre Ehrfurcht vor dem geschilderten Zustand. Die Sprache wird bilderreich und hymnisch. Im Grunde greifen sie auf das zurück, was in den indischen Traditionen bereits verankert war: die Idee, dass ein vollständig Erwachter die Wirklichkeit in Gänze erfasst. In der Jaina-Philosophie gibt es z. B. das Konzept Kevala Jnana, das „alleinige (vollkommene) Wissen“ eines befreiten Seelenwesens – auffallend ähnlich beschreibt Patanjali hier den befreiten Yogi. In den Upanishaden wird gesagt, derjenige, der Brahman (das Absolute) erkennt, „weiß alles, was es zu wissen gibt“. Yogasutra 4.31 steht ganz in dieser spirituellen Tradition des höchsten Wissens durch höchste Reinheit.

Moderne Kommentare, interkulturelle Vergleiche und wissenschaftliche Bezüge

Auch in der Neuzeit hat dieser Sutra-Vers Kommentatoren inspiriert – sowohl traditionelle Yogameister als auch interkulturelle Denker. Swami Vivekananda zum Beispiel, der einer der ersten war, der die Yogasutras im Westen kommentierte, zog eine faszinierende Parallele: „Eine der buddhistischen Schriften definiert den Zustand des Buddha als unendliches Wissen, so unendlich wie der Himmel.“. Vivekananda erklärt, dass Patanjalis beschriebener Zustand letztlich dem entspricht, was in anderen Religionen als höchste Erleuchtung bekannt ist – er erwähnt sogar Jesus, der durch vollständiges Einssein mit dem göttlichen Wissen zum Christus wurde. Diese Analogie zeigt, dass verschiedene spirituelle Traditionen ähnliche Gipfelerfahrungen kennen: im Buddhismus der allwissende Buddha, im Christentum die Einheit mit Gottes Geist, im Yoga eben der Dharma-Megha-Samadhi, in dem der Purusha alles durchdringt. Vivekananda schreibt weiter: „Das gesamte Universum mit all seinen Wissensobjekten wird vor dem Purusha wie nichts. Der gewöhnliche Mensch hält sich für sehr klein, weil ihm das Wissbare unendlich groß erscheint. Doch wenn das Wissen unendlich wird, erscheint das Wissbare klein.“. Diese Worte fangen wunderschön das veränderte Verhältnis des Yogi zur Welt ein: Normalerweise fühlen wir uns begrenzt und die Welt unendlich komplex; im erleuchteten Zustand erlebt der Yogi sich (bzw. sein wahres Selbst) als identisch mit der unendlichen Bewusstheit – und die Welt der wahrnehmbaren Dinge schrumpft zur Bedeutungslosigkeit.

Dieser radikale Umschwung lässt sich auch in philosophischen Bildern der westlichen Kultur finden. Man denke an Platons Höhlengleichnis: Ein Mensch, der aus der Dunkelheit der Höhle (Illusion) ans Licht der Sonne (Wahrheit) tritt, erkennt plötzlich, dass die bisherigen „Wahrheiten“ nichts als Schatten an der Wand waren. Was ihm zuvor als alles Existierende erschien, entpuppt sich als dürftiges Abbild. Ähnlich hier: Was dem normalen Intellekt als unerschöpfliche Fülle von Wissensgebieten vorkommt (man denke nur an die Milliarden von Informationen im Internet, die täglich anwachsen), erscheint dem erleuchteten Geist wie Schattenwissen – flüchtig und klein. Ein moderner Kommentator scherzte einmal, ein Yogi im Zustand unendlichen Wissens brauche vermutlich kein Google mehr; tatsächlich würde er aber kaum das Bedürfnis verspüren, triviale Fakten zu „wissen“, da er die Essenz hinter allen Fakten erfasst hat. Ironischerweise kehrt sich das wissbegierige Streben unseres üblichen Geistes in Gelassenheit um: Es gibt nichts mehr, was er nicht weiß, und deshalb gibt es auch nichts mehr, was er noch unbedingt wissen muss.

Neuere spirituelle Bewegungen haben Patanjalis Sutra 4.31 ebenfalls aufgegriffen und teils in ihr eigenes Vokabular übersetzt. In neo-spirituellen Kreisen wird der Zustand manchmal so gedeutet, dass der Yogi Zugang zu einem universellen Informationsfeld erlangt – Stichwort Akasha-Chronik. Die Akasha-Chroniken werden in theosophischen und esoterischen Lehren als ein feinstoffliches „Weltgedächtnis“ beschrieben, in dem alle Ereignisse, Gedanken und Gefühle der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gespeichert sind. Ein vollständig erwachter Yogi, so die Vorstellung, könne gewissermaßen diese Akasha-Bibliothek lesen und habe daher unbegrenztes Wissen. Diese Sichtweise ist zwar nicht Teil der klassischen Yoga-Philosophie, zeigt aber, wie Yogasutra 4.31 in modernen Begriffen interpretiert wird: Das Universum als gigantische Datenbank, in der ein erleuchtetes Bewusstsein eingeloggt ist. Man mag über die wörtliche Vorstellung streiten – wissenschaftlich fassbar ist sie bislang nicht –, doch sie liefert eine anschauliche Analogie im Computerzeitalter. Interessanterweise zieht sogar ein klassischer westlicher Philosoph wie Leibniz Parallelen, wenn er von der „prästabilierten Harmonie“ und Monaden spricht, in denen jede Monade (Einzelbewusstsein) das ganze Universum spiegelt. Ein Yogi ohne innere Schleier könnte man sich also als Monade vorstellen, die alles spiegelt und nichts ausgeklammert hat.

Aus naturwissenschaftlicher Sicht ließe sich eine Brücke zur Physik schlagen: In der modernen Physik wird Information als grundlegende Größe betrachtet (man denke an Aussagen in der Quantenphysik, dass Information nie verlorengeht). Einige visionäre Denker spekulieren, dass Bewusstsein auf fundamentaler Ebene mit allen Informationen des Universums verbunden sein könnte – was in populären Varianten als „Einheitsfeld“ oder „Nullpunkt-Feld“ bezeichnet wird. Während die exakte Wissenschaft hier (noch) keine bestätigten Antworten hat, fügen solche Ideen der Faszination von Sutra 4.31 eine zusätzliche Dimension hinzu: Vielleicht beschreibt Patanjali – in mythologisch-poetischer Sprache – einen Zustand, in dem das individuelle Gehirn-/Geist-System resonant wird mit einer All-Information. Aus neurowissenschaftlicher Sicht müsste dies bedeuten, dass das Gehirn nicht mehr als Filter begrenzter Sinnesdaten fungiert, sondern als „Empfänger“ eines kosmischen Wissensstroms, der normalerweise durch unsere Klesha-Filter blockiert ist. Interessanterweise berichten manche Mystiker genau von solchen Erlebnissen: einem plötzlichen Gefühl, mit allem Wissen des Universums verbunden zu sein, oft einhergehend mit Bildern von blendendem Licht und zeitloser Einsicht. Solche Berichte sind subjektiv, aber sie entsprechen verblüffend genau Patanjalis Beschreibung.

Apropos Zeitlosigkeit: Ein Aspekt des unendlichen Wissens ist auch der Übergang in ein anderes Zeiterleben. Wenn nichts mehr unbekannt ist, gibt es auch kein Suchen mehr – und damit verschwimmt die lineare Zeit. Swami Vivekananda erläutert im Anschluss an Sutra 4.31, dass für den Geist, der Allgegenwart (Omnipräsenz) erlangt hat, keine Sukzession (Abfolge) mehr existiert. Alles ist im Jetzt gegenwärtig, Vergangenheit und Zukunft bedeuten diesem Bewusstsein nichts mehr. „Die Zeit steht still, alles Wissen ist in einem einzigen Augenblick da. Alles ist wie ein Blitz bekannt.“ – eine atemberaubende Schilderung des Erlebens von Allwissenheit. Man könnte es als eine Singularität des Bewusstseins bezeichnen: Alle Eindrücke des Werdens kollabieren in einem Punkt absoluter Gegenwart. Einige Psychologen verweisen hier auf Berichte aus tiefen Meditationen oder Nahtoderfahrungen, wo Menschen das Gefühl hatten, in wenigen Sekunden das ganze Leben oder universelle Zusammenhänge „gesehen“ zu haben – ein Vorgeschmack darauf, wie ein entgrenztes Bewusstsein die Fülle der Existenz in einem zeitlosen Gewahrsein halten kann.

Für Yogaübende stellt Yogasutra 4.31 sicherlich den Gipfel des Versprechens dar: Nach all der Mühe von Disziplin und Selbststudium, nach all den Jahren vielleicht, in denen man Lichtblicke und Rückschläge erlebt, malt Patanjali hier das ultimative Panorama: ein Geist, klar wie Kristall, der die Welt durchdringt. In der Praxis bedeutet das auch, dass der Yogi nun alles als Teil des Selbst erkennt. Nichts steht mehr getrennt oder verhüllt da. Es gibt keine störenden Fragen, keine Zweifel mehr – was nicht heißt, dass der Yogi jede Telefonnummer oder jedes Detail der Quantenmechanik auswendig kennt. Vielmehr ist sein Bewusstsein so weit und eins mit dem Sein, dass er intuitiv das Wesen aller Dinge versteht. Vielleicht könnte er, würde er es auf etwas Spezifisches richten, tatsächlich Erstaunliches wissen (viele Legenden über siddhis, die „paranormalen Fähigkeiten“ erleuchteter Yogis, legen das nahe). Doch im Zustand der Kaivalya, der völligen Befreiung, spielt das gar keine Rolle mehr. Wissen und Sein fallen zusammen. Der Yogi ist Wissen – Chit-Shakti, wie es im Tantra heißt, die „Kraft des Bewusstseins an sich“. Was er vorher gewinnen wollte (Erkenntnis), ist nun sein natürlicher Zustand.

Übungsvorschläge zu Sutra IV-31

Für die letzten Sutras kann ich keine konkreten Übungsvorschläge liefern, da hier Erfahrungen rund um das Erreichen von Kaivalya, dem Ziel des ganzen Yogapfades, geschildert werden. Aber wir können uns an die einzelnen Begrifflichkeiten rantasten. Beispiel: die Verschleierungen und Unreinheiten, die unsere Erkenntnis trüben. Was könnte damit gemeint sein? Unter anderem gelten im Yoga Gefühlszustände, Gedanken, Wünsche, Abneigungen etc. als solche Schleier. Darum hier zwei Vorschläge, die dir helfen, dieser Schleier bewusst zu werden.

In der Meditation: Die Schleier-Inspektion

Ziel: Klarheit und Weite auftauchen lassen, indem du Unreinheiten (mala)/Verschleierungen (āvaraṇa) erkennst.

Ablauf:

- Setz dich stabil hin. Rücken aufrecht, Gesicht locker. Zwei, drei ruhigere Atemzüge.

- Benenn leise, was gerade den Blick trübt: „Sorge“, „Müdigkeit“, „Vergleich“, „Druck“, „Hunger“. Nur ein Wort. Bewerte nichts.

- Fühl den Körper-Ort dieser Stimmung (Brust, Bauch, Kehle). Leg dort den Atem ab, als würdest du eine Hand auflegen. Spüre hin.

- Lass es atmen, nicht wegmachen. 10 Atemzüge lang nur spüren.

- Öffne die Aufmerksamkeit ins Ganze: Geräusche, Raum, Weite hinter den Augen, Gewicht am Boden. Nenn das innerlich „Weite“.

- Wechsle ein paar Mal zwischen Schleier (konkret spüren) und Weite (Raum spüren). Stell dir vor: Der Schleier ist eine Wolke, die in der Weite Platz hat.

- Abschluss-Frage: „Was bleibt, wenn ich nichts festhalte?“ 1–2 Minuten still.

Meine Erkenntnisse/Erfahrungen bei/mit dieser Übung

... oder kannst du eine andere Übung zum besseren Verständnis bzw. zum Erfahren dieser Sutra ergänzen?

Im Alltag: Drei-Mal-täglich Schleier-Check

Timer stellen auf

- 11:00 Uhr

- 15:00 Uhr

- 19:00 Uhr

Notiere ein Wort: „Vorherrschender Schleier:“ (z. B. Vergleich, Sorge, Müdigkeit).

Mach einen bewussten Atemzug, richte die Aufmerksamkeit in die Weite des Raums, gehe dann weiter im Tag.

Langzeiteffekt: Du trainierst Metabewusstsein. Schleier tauchen auf – und lösen sich mit der Zeit schneller.

Kommentar von Vyasa zu Sutra 4.31

Erläuterungen zu Vyasa

Vyasa war ein indischer Philosoph des 5. bzw. 6. Jahrhunderts nach Christi, der den ältesten überlieferten Kommentar zum Yogasutra des Patanjali schrieb. Der Text wird Yogabhashya (wörtlich "Kommentar (Bhashya) zur Yogaphilosophie") genannt und um 600 nach Christi datiert. Vyasas Kommentare zu den Sutras sind oftmals recht kurz.

Ohne Vyasas Kommentar wären viele Sutras heute fast unverständlich. Manche Gelehrte sagen, der Text ist erst durch den Kommentar wirklich „lesbar“.

Vyāsa war vielleicht/wahrscheinlich kein einzelner Autor, sondern ein Titel, der mehrere Kommentatoren der indischen Tradition umfasst. Die Stimme, die wir im Yogasutra-Kommentar hören, ist also vielleicht ein Chor.

Vyasas Yogabhashya wurde im 8./9. Jh. von Shankara (788–820 n. Chr, indischer Gelehrter, Vedanta-Philosoph, Begründer der Advaitavedānta-Tradition) kommentiert. Sein Kommentar nennt sich Yogabhashyavivarana, Vivarana ist ein Unterkommentar.

Auch Vachaspati Mishra hat einen frühen, berühmten Kommentar zum Yogasutra geschrieben. (Meine Quellen für diese Kommentare waren unterschiedliche Bücher und Webseiten, zum Beispiel Legget (siehe Literatur) und wisdomlib.org/hinduism/book/yoga-sutras-with-commentaries/). Ich gebe hier diese Kommentare in für mich relevanten Auszügen in Worten wieder, die für mich den Sinn in heutigen Worten am besten wiedergeben. Dies ist explizit kein Bemühen, die Originalkommentare wortgetreu wiederzugeben. Fehlinterpretationen sind natürlich in meiner Verantwortung.

Du siehst etwas anders, hast einen Fehler gefunden oder möchtest etwas ergänzen? Bitte schreibe dies unten bei "Ergänzungen von dir".

Die Kommentare von Vyasa, Mishra und Shankara sind oft wörtlich übersetzt worden, zum Beispiel bei den oben angegebenen Quellen.

Vynasa schreibt sinngemäß:

"Wissen, das frei von allen Bedrängnissen durch Leiden und Handlungen ist, ist unendlich. Unendliches reines Wissen (jñânasattva) wird unterdrückt und von der verborgenen Dunkelheit (tamas) verdeckt. Es wird manchmal durch das Guṇa der Leidenschaft (Rajas) aktiviert und manifestiert und dann kann es wahrgenommen werden. Sobald dies geschehen ist, wenn es von allen verdeckenden Unreinheiten befreit wird, wird es ewig. Da Wissen unendlich ist, verbleibt nur Triviales noch zu wissen, wie ein Leuchtkäfer am Himmel. In diesem Zusammenhang wurde Folgendes gesagt:

"Ein Blinder hat ein Juwel durchbohrt, ein fingerloser Mann hat es aufgereiht, ein Mann ohne Hals hat es aufgesetzt und ein Mann ohne Zunge hat es gelobt."“

Worum geht’s?

Vyāsa kommentiert, was geschieht, wenn der Geist wirklich frei von Unreinheiten ist. Dann, sagt er, wird Wissen nicht nur größer – es wird grenzenlos. Und im Licht dieses unbegrenzten Wissens wirkt alles „noch zu Wissende“ verschwindend klein. Das ist keine Ankündigung von Superkräften, sondern eine Beschreibung von Bewusstseinsklarheit, in der nichts Wesentliches mehr verborgen bleibt.

Die Erklärung in eigenen, klaren Worten

-

Ausgangspunkt: Unser gewöhnliches Erkennen ist verhüllt. Vyāsa nennt zwei dieser Schleier beim Namen: Tamas (Trägheit, Dumpfheit, Verdunkelung) und Rajas (Unruhe, Aktivität, Getriebensein).

-

Was sie bewirken:

-

Tamas verdeckt die Essenz des Wissens – wir sehen stumpf, verwechseln Wesentliches und Nebensächliches.

-

Rajas kann das Verdeckte manchmal ans Licht rühren – plötzliche Einsichten, Geistesblitze. Aber es bleibt unruhig, brüchig, nicht stabil.

-

-

Der Wendepunkt: Wenn alle Unreinheiten (die Gesamtheit aus Kleshas, Eindrücken, Verstrickungen) wirklich beseitigt sind, erweitert sich das Wissen nicht nur – es wird ohne Grenze.

-

Folge: Im Vergleich dazu ist „das Erkennbare“ – die Summe der Dinge, Fakten, Details – klein. Vyāsa illustriert das mit einem Bild: wie ein leuchtendes Insekt in der Weite des Nachthimmels. Das Insekt (Einzelwissen) ist real, aber vor der Weite (unendliches Wissen) verliert es seine Wucht.

Das rätselhafte Vierzeiler-Bild (Alternativübersetzung) – und was es bedeutet

„Der Blinde durchbohrte die Perle;

der Fingerlose fädelte den Faden ein;

der Halslose trug sie;

der Zungenlose pries sie.“

Das ist keine Aneinanderreihung von Unmöglichkeiten, sondern eine Lehrfigur. Vyāsa sagt damit vermutlich: Aus alltäglicher Sicht wirkt der beschriebene Zustand unmöglich. Aber genau das „Unmögliche“ geschieht, wenn die Schleier wegfallen – das Unvorstellbare wird selbstverständlich. Die Pointe: Nicht die Welt ändert ihre Regeln, sondern dein Blick wird so klar, dass er keine Grenzen mehr spürt, die ihn sonst einschnüren.

Einordnen: Was Vyāsa nicht behauptet

-

Er behauptet nicht, dass ein Yogi jede triviale Information kennen muss.

-

Er spricht vielleicht von der Überlegenheit von so etwas wie "Wesenswissens" gegenüber dem Sammlerwissen.

-

Wenn das Verstehen nicht mehr durch Tamas vernebelt und von Rajas gehetzt ist, ruht es in Sattva – und darin ist die Welt wesentlich durchsichtiger.

Siehe auch folgende Sutras

Yoga Sutra I-3: Dann ruht der Wahrnehmende in seiner wahren Natur

Yoga Sutra I-47: Erreicht der Yogi Routine im Nirvichara Samadhi, erscheint ihm allmählich das innerste Selbst

Yoga Sutra II-22: Die Welt verschwindet für den, für den sie ihren Zweck erfüllt hat; für alle anderen existiert sie als gemeinsame Realität weiter

Yoga Sutra II-52: Wenn dies erreicht ist, löst sich der Schleier um das innere Licht auf

Yoga Sutra III-49: Daraus [aus der Beherrschung der Sinne] folgt die Schnelligkeit des Geistes, Wahrnehmung unabhängig von den körperlichen Sinnesorganen und Beherrschung/Meisterschaft der Urnatur

Yoga Sutra III-56: Wenn der Geist so rein (Sattva) wird wie das wahre Selbst (Seele, Purusha), erreicht der Yogi Befreiung (Kaivalya, Vollendung im Yoga)

Fazit

Abschließend kann man sagen: Yogasutra 4.31 fasziniert Übersetzer und Kommentatoren bis heute, weil es einen grenzüberschreitenden Zustand in Worte fasst. Die Varianten der Übersetzung sind allesamt Annäherungen an etwas, das jenseits normaler Erfahrung liegt. Ob man von „unendlicher Weisheit“, „Allwissenheit“, „höchster Erkenntnis“ oder „vollkommener Klarheit“ spricht – gemeint ist ein Bewusstseinszustand, in dem kein Mangel an Wissen mehr existiert. Alles ist erschaut. Und wie Patanjali in den Folgesutras (4.32-34) ausführt, bedeutet dies letztlich Freiheit (kaivalya): Wenn es nichts mehr zu wissen, zu begehren oder zu erreichen gibt, kommt der Geist zur Ruhe in seinem wahren Wesen. Die klassischen und modernen Kommentare zu 4.31 stimmen darin überein, dass hier die Krönung des Yogawegs beschrieben wird – ein Zustand von strahlender, allumfassender Gewahrheit, der den Yogi die Welt mit neuen Augen sehen lässt: Augen, in denen sich das ganze Universum spiegelt und doch kein Staubkorn mehr den Blick trübt.

Ergänzungen und Fragen von dir zur Sutra

Ist etwas unklar geblieben? Kannst du etwas ergänzen oder korrigieren?

Der Stoff der Sutras ist für uns heutige Menschen nicht leicht zu verstehen. Ist im obigen Text irgendetwas nicht ganz klar geworden? Oder kannst du etwas verdeutlichen oder berichtigen? Eine eigene Erfahrung schildern ... Vielen Dank vorab für jeden entsprechenden Hinweis oder eine Anregung:

Videos zu Sutra VI-31

Dharma Megha Samadhi und Kaivalya – Kommentar von Sukadev zu Yoga Sutra – Kap. 4, Vers 29 bis 34

Länge: 13 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Vollendung des yogischen Wissens – Kommentar von Anvita Dixit zu Yogasutra 4.31

Länge: 7 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Video von Ahnand Krishna zur Sutra

Wer bin ich? Asha Nayaswami (Class 67) zu Sutra 4.24 bis 4.34

Länge: 95 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Beliebt & gut bewertet: Bücher zum Yogasutra

Patanjalis Yogasutra: Der Königsweg zu einem weisen Leben*

Von Ralph Skuban. Sehr hochwertig, viele kluge Gedanken. | Bei Amazon 🔎

Die Yogaweisheit des Patanjali für Menschen von heute*

Von Sukade Bretz. Fundierte Kommentierung mit vielen Praxis- und Alltagsauslegungen. | Bei Amazon 🔎

Yogasutra für Einsteiger: Entdecke die Seele des Yogas*

Von Mira Blumenberg. Momentan sehr beliebt auf Amazon, leicht geschrieben. | Bei Amazon 🔎

Alte Schriften auf Yoga-Welten.de

- Das Yogasutra – jede Sutra detailliert erläutert

- Die Hatha-Yoga-Pradipika – kapitelweise zusammengefasst

- Zusammenfassung der Bhagavad-Gita

- Eine kurze Zusammenfassung der Upanishaden und des Mahabharata

- Die Mandukya Upanishad – deutsche Übertragung

- Die Gheranda Samhita – kapitelweise zusammengefasst

- Yoga in der Bhagavad Gita – die bunte Vielfalt

➔ Zu allen alten Schriften auf Yoga-Welten.de

Weitere oft aufgerufene alte Schriften

- Yoga im Mahabmarata – erste Systematik

- Goraksa-Sataka – die älteste Hatha-Abhandlung

- Brahma-Sutra Bhashya von Sankara – der Kommentar von Sankara

- Mrigendra Tantra Yoga Pada

- Die Shiva Samhita