tataï kleåa-karma-nivëttiï

ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः

Patañjali und seine Kommentatoren, allen voran Vyāsa, sprechen hier von nichts Geringerem als dem Ende des Leidens – nicht als Flucht, sondern als ein Erwachen, auch mitten im Alltag. Der Artikel führt dich durch klassische Deutungen, moderne Erkenntnisse und ganz praktische Wege, wie du diese Sutra erleben kannst.

Kurz zusammengefasst

- Sutra 4.30 – Das Ende des Leidens:

Diese Sutra beschreibt den Zustand, in dem Karma und Leid vollständig enden. Das ist kein mystisches Versprechen, sondern das Resultat eines tiefen inneren Erkennens. - Klassische Kommentare:

Vyāsa, Vacaspati Mishra und Bhoja sehen hier die Vollendung des Yogawegs. Wenn Nichtwissen (Avidyā) verschwindet, enden automatisch auch Handlungsketten und Wiedergeburten. - Vyāsas Interpretation:

Vyāsa erklärt, dass falsche Erkenntnis die Ursache allen Daseins sei. Freiheit entsteht, wenn diese Täuschung durchschaut wird – dann wird man zum Jīvanmukta, frei noch im Leben. - Moderne Auslegungen:

Autoren wie Edwin Bryant und B.K.S. Iyengar betonen den praktischen Weg dorthin: durch Bewusstheit, Übung und Unterscheidungskraft. Sie sehen das Sutra als psychologischen Prozess, nicht nur als spirituelles Ziel. - Meditative Praxis:

Die Übung besteht darin, nicht zu reagieren, sondern zu beobachten. In der Stille zwischen Reiz und Reaktion entsteht der Raum, in dem Karma sich auflöst. - Alltag als Yogaraum:

Jede Begegnung, jedes Gefühl ist Übungsfeld. Ob Ärger, Schmerz oder Freude – die Kunst besteht darin, nichts festzuhalten. So wird der Alltag selbst zum Yoga. - Interdisziplinäre Perspektive:

Neurowissenschaftliche Studien (z. B. Judson Brewer) bestätigen: Achtsamkeit verändert neuronale Schleifen und unterbricht die Konditionierung des Leidens – exakt, was Patañjali beschreibt. - Visualisierung und Praxis:

Eine interaktive Timeline des achtgliedrigen Pfades macht den Prozess erfahrbar – vom ethischen Fundament bis zur völligen Freiheit.

Details und Erläuterungen zu allen Punkten im weiteren Artikel.

Bedeutung und Übersetzung des verwendeten Sanskrits

Hier sind zunächst die Übersetzungsmöglichkeiten für die einzelnen Wörter, damit du die Übersetzung selbst für ein besseres Verständnis anpassen kannst:

- Tatah, tatas = daher; durch dieses; danach; dann;

- Klesha, kleśa = Leiden; Bürden/Hindernisse auf dem spirituellen Weg; Schmerzen; leidvollde/leidbringende innere Tendenzen; Gebrechen; Leidensursachen; Belastungen;

- Karma = Handlung und ihre Folgen; Ursache und Wirkung; Handeln mit Motiv;

- Nivrittih = (vollkommenes) Aufhören (der Gedanken); Freiheit von; stillstehen; innere Stille; Beendigung;

Zu den Quellen

Buchbesprechungen, Erläuterungen zur Auswahl der Übersetzungsvarianten und allgemeine Hinweise zur Sutraübersetzung findest du im zugehörigen Artikel. Hier nun die Kurzauflistung:

Bücher

- Mircea Eliade: Yoga – Unsterblichkeit und Freiheit

- Iyengar: Der Urquell des Yoga

- Deshpande/Bäumer: Die Wurzeln des Yoga

- Geraldine Coster: Yoga und Tiefenpsychologie

- R. Sriram: Von der Erkenntnis zur Befreiung – Das YogaSutra

- Govindan: Die Kriya Yoga Sutras des Patanjali

- Mallinson/Singleton: Roots of Yoga

- R. Palm: Der Yogaleitfaden des Patañjali

- T.K.V. Desikachar: Über Freiheit und Meditation | Das Yoga Sutra von Patanajali

- Feuerstein, Georg: Die Yoga Tradition (Amazon)

- Skuban, Ralph: Patanjalis Yogasutra (Amazon)

- Sri Swami Satchidananda: The Yoga Sutras of Patanjali (Amazon)

- Trevor Leggett: The complete Commentary by Sankara on the Yoga-Sutras* (Amazon)

Internetseiten

- Internet-Übersetzung des Yogasutras auf Yoga-Vidya.de

- Zu den Sutras auf ashtangayoga.info

- Zu den Sutras auf 12koerebe.de

- Zu den Sutras auf vedanta-yoga.de

- Openland.de (mittlerweile offline)

- Zu www.bodhi.sofiatopia.org (buddhistische Kommentare zum Yogasutra nur noch als Buch)

- sanskrit-sanscrito.com (Sutras anscheinend entfernt)

- Zur Übersetzung von Chip Hartranft (PDF)

- Die Übersetzung von Hariharananda Aranya, I. K. Taimni, Vasa Houston, Barbara Miller, Swami Satchidananda, Swami Prabhavananda, Swami Vivekananda finden sich auf dieser Seite.

- Übersetzung von James Haughton Woods

- Rainbowbody.com (ausführliche und eigene Kommentierung)

- Wisdom Library

Weitere Quellen, z. B. zu aktuellen Studien, sind direkt im Text verlinkt.

Dein Übersetzungsvorschlag

Du findest die bisherigen LeserInnen-Übersetzungen und -Ergänzungen unten.

Hast du einen eigenen Übersetzungsvorschlag?

Wie würdest du diese Sutra übersetzen? Manchmal ergeben schon kleine Wortveränderungen ganz neue Aspekte. Trau dich ... :-)

Einordnung dieser Sutra im Yogasutra

Kurze Zusammenfassung der vier Kapitel des Yogasutras

- 1. Samādhi Pāda – Über die Versenkung

Beschreibt das Ziel des Yoga: das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Erläutert, was Yoga ist, die Arten von Samādhi (meditativer Versenkung) und wie der Geist durch Übung (abhyāsa) und Loslösung (vairāgya) zur Ruhe gebracht werden kann. - 2. Sādhana Pāda – Über die Praxis

Behandelt die konkrete Praxis des Yoga. Führt die acht Glieder des Yoga (Ashtanga Yoga) ein: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Schwerpunkt liegt auf der ethischen Vorbereitung und inneren Reinigung. - 3. Vibhūti Pāda – Über die übernatürlichen Kräfte

Beschreibt die fortgeschrittenen Stufen der Praxis (Dharana, Dhyana, Samadhi = Samyama) und die daraus entstehenden übernatürlichen Kräfte (Siddhis). Warnt davor, sich von diesen Kräften ablenken zu lassen. - 4. Kaivalya Pāda – Über die Befreiung

Erklärt das Ziel des Yoga: Kaivalya (vollkommene Befreiung des Selbst von der Materie). Diskutiert die Natur des Geistes, Karma, Wiedergeburt und wie durch Erkenntnis die endgültige Freiheit erlangt wird.

Das vierte Kapitel, Kaivalya Pāda („Über die Befreiung“), beschreibt den Zustand der vollendeten Freiheit und die naturgesetzlichen Prozesse, die dorthin führen. Es beginnt mit einer Erklärung über übernatürliche Kräfte (Siddhis), die entstehen können – nicht als Ziel, sondern als Nebenprodukt tiefer Meditation (Samādhi). Patañjali warnt davor, diese Fähigkeiten als spirituellen Fortschritt zu missverstehen. Stattdessen betont er, dass wahre Befreiung (Kaivalya) nicht durch äußere Macht, sondern durch Erkenntnis der Unterscheidung zwischen Purusha (dem reinen Bewusstsein) und Prakriti (der Natur) erreicht wird. Diese Erkenntnis führt zur völligen Auflösung von Unwissenheit, Karma und Leiden.

Im Verlauf des Kapitels zeigt Patañjali, wie die inneren Mechanismen des Geistes (Citta) auch nach tiefer Erkenntnis weiterwirken können, bis sie durch völlige Nicht-Identifikation erlöschen. Die Verse vor 4.30 führen schrittweise zu einem Gipfel: Mit der Erkenntnis in „Dharma-Megha-Samādhi“ (dem „Wolken-der-Tugend-Samādhi“) wird der Geist vollständig gereinigt, alle latenten Eindrücke (Saṃskāras) und karmischen Kräfte lösen sich auf. Sūtra 4.30 markiert dann den Punkt, an dem die Ursachen des Leidens und des Karmas endgültig enden – der Übergang zur absoluten Freiheit des Bewusstseins, die Kaivalya genannt wird.

| Abschnitt (Verse) | Hauptthema | Kernaussage / Inhalt |

|---|---|---|

| 4.1–4.3 | Entstehung außergewöhnlicher Fähigkeiten (Siddhis) | Siddhis entstehen durch Geburt, Drogen, Mantren, Askese oder Samādhi, sind aber nur Nebenprodukte auf dem Weg – keine Befreiung. |

| 4.4–4.6 | Vielfalt der Geistformen | Das Bewusstsein kann viele Gestalten annehmen; alle sind jedoch Teil des gleichen Citta-Prinzips. Der Weise unterscheidet zwischen Geist und wahrem Selbst. |

| 4.7–4.11 | Karma und Wiedergeburt | Das Handeln eines Weisen ist frei von neuen karmischen Spuren. Frühere Eindrücke (Saṃskāras) können jedoch weiterwirken, bis sie erschöpft sind. |

| 4.12–4.15 | Zeit, Wahrnehmung und Realität | Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bestehen gleichzeitig als Potenziale in der Natur. Unterschiede in der Wahrnehmung entstehen durch die Struktur des Geistes. |

| 4.16–4.22 | Bewusstsein und Erkenntnis | Das Objekt ist unabhängig vom Erkennenden. Der Geist spiegelt beides: Objekt und das Selbst (Purusha). In vollkommener Klarheit erkennt der Yogi das reine Bewusstsein als Zeugen aller Vorgänge. |

| 4.23–4.27 | Trennung von Purusha und Citta | Der Geist reflektiert Purusha, kann aber auch wieder Verstrickungen erzeugen. Ständige Unterscheidung (viveka) befreit von diesen Rückfällen. |

| 4.28–4.29 | Reinigung und Dharma-Megha-Samādhi | Selbst subtile Unreinheiten werden beseitigt. Im höchsten Samādhi regnet die „Wolke der Tugend“ – alle latenten Eindrücke werden ausgewaschen, völlige Läuterung tritt ein. |

| 4.30 | Ende der Kleśas und des Karmas | Mit dem höchsten Samādhi erlischt die Wurzel allen Leidens und die Dynamik des Karmas. Der Yogi ist (nahezu) frei, (fast) ein „Jīvanmukta“ – lebend befreit. |

Yogasūtra 4.30 – Ende aller Leiden und des Karma

Im Kaivalya-Pāda, dem vierten Kapitel der Yogasūtras, schildert Patañjali die vollkommene Befreiung (Kaivalya). Sūtra 4.29 beschreibt den mystischen Dharma-Megha-Samādhi – den „Wolke-der-Tugend-Samādhi“, einen Bewusstseinszustand höchster Klarheit und Tugend. Daran anschließend heißt es in Sūtra 4.30: „tataḥ kleśa-karma-nivṛttiḥ“ – „Dann folgt das Ende aller Leiden (kleśa) und des Karma“. Mit „dann“ (tataḥ) ist gemeint: Nach Erreichen dieses höchsten Samādhi-Zustands hört alles Leiden auf, und die Bande des Karmas fallen ab. Patañjali behauptet hier nichts weniger, als dass für den vollendeten Yogi das Rad von Ursache und Wirkung zum Stillstand kommt und keine neuen leidvollen Erfahrungen mehr entstehen.

Diese Aussage klingt kühn – fast zu schön, um wahr zu sein. Doch sie ist konsequent im System der Yogaphilosophie: Leiden (Sanskrit: duḥkha, hier Kleśa) wird als Ergebnis innerer Unwissenheit und mentaler Unruhe betrachtet. Karma bezeichnet im Yoga nicht nur „Tat“, sondern vor allem den subtilen Eindruck, den jede Tat im Geist hinterlässt – die Karmaspur, die künftiges Erleben prägt. Sūtra 4.30 verspricht: In der höchsten meditativen Durchdringung wird sämtliches Unwissen und Unruhe ausgelöscht, alle latenten Eindrücke werden verbrannt.

Daraus soll folgen, dass in diesem Zustand kein neues Leiden mehr aufkommt. Es ist der Zustand absoluter Leidfreiheit, den viele spirituelle Traditionen anstreben – im Buddhismus spricht man von Nirvāṇa, im Hinduismus von Mokṣa oder Kaivalya – immer geht es um das Enden des Leidenkreislaufs.

Wichtig ist, was hier genau endet: Die Ursachen des Leidens enden, nicht unbedingt jede Empfindung. Ein verwirklichter Yogi mag sich noch den Zeh stoßen, aber es „schmerzt“ ihn nicht im alten Sinne. Die klassischen Texte erklären, dass mit dem höchsten Samādhi die tief sitzenden Kleśas (die geistigen Trübungen wie Unwissenheit, Ich-Verhaftung, Gier, Hass und Angst) bis zur Wurzel entfernt werden. Ohne diese „Leidenskeime“ gibt es keinen inneren Kampf mehr gegen Erfahrungen – Schmerz wird zu einer neutralen Wahrnehmung ohne seelisches Leiden.

Ebenso erlischt das Karma-Feuer: Es entstehen keine neuen Bindungen mehr durch Handlungen. Der Yogi handelt zwar weiterhin im Leben, aber seine Taten hinterlassen keine Spuren von Gier oder Abneigung mehr. In Patañjalis Bild gesprochen: Der Yogi hat sich aus dem ständigen Werden und Vergehen herausgelöst – alle Rechnungen sind beglichen, es fällt keine neue an.

Übersetzungsvarianten und Schlüsselbegriffe

Die knappe Sūtra 4.30 lässt sich unterschiedlich übersetzen, je nach Interpretation der Begriffe kleśa und karma. Einige prägnante Varianten lauten zum Beispiel:

- „Dann enden die Kleśas und das Karma“ – so wortgetreu wie möglich, betont diese Version das völlige Aufhören der Leiden und Taten.

- „Dann folgt die Beendigung aller Leiden und aller Folgen der Handlungen“ – diese Umschreibung legt den Akzent darauf, dass nicht nur das Leid, sondern auch dessen karmische Auswirkungen erlöschen.

- „Mit dem Erreichen des Dharma-Megha-Samādhi endet die gesamte Ansammlung von Handlungen (karma), die ihren Ursprung in den Leiden (kleśas) haben.“ – eine deutsche Übertragung, die erklärt: Die leidbasierten Handlungsimpulse kommen vollständig zur Ruhe (also alle Taten, die aus Unwissenheit und Ich-Trieb gespeist waren).

- „Aus diesem Samādhi verschwinden alle Leiden und Karmas.“ – etwa in dieser Form übersetzt der Indologe Edwin Bryant. Leiden meint hier die Kleśas (Leidenschaften, „Trübungen“), und karmas alle durch sie bedingten Taten und deren Früchte.

- „Nach diesem Dharma-Meghah-Samadhi werden die Verfärbungen der Kleshas und Karmas beseitigt.“ – so erklärt es ein moderner Kommentator. Interessant ist hier der Begriff Verfärbungen (Colorierungen): Gemeint ist, dass die Handlungen des Yogi nun völlig ungetrübt sind – frei von egoistischen Färbungen, die sonst neues Karma erzeugen.

Man erkennt zwei Deutungsrichtungen in diesen Übersetzungen: Die einen betonen ein definitives Ende aller Leiden und Taten – als würde beim Erreichen der Erleuchtung ein Schlussstrich gezogen. Andere formulieren vorsichtiger, dass zwar alle leidvollen Taten und deren „Färbungen“ enden, der Yogi aber als Person durchaus weiter handelt, nur eben ohne karmische Verstrickung. Grundsätzlich unterscheiden sich die Übersetzungen also darin, ob sie ein völliges Erlöschen jeglicher Handlung implizieren oder „nur“ das Erlöschen von leidbringenden (durch Kleśa getriebenen) Handlungen. Patañjalis Sanskrit erlaubt beide Nuancen: karma-nivṛtti kann heißen, dass das Prinzip von Karma außer Kraft tritt – sprich, keine Taten mehr binden oder zukünftige Geburten bewirken. Es heißt aber nicht unbedingt, dass der Heilige gar nichts mehr tut; vielmehr handelt er jetzt in völliger Freiheit, ohne neue Anhaftungen. Der altindische Kommentator Vyāsa merkt dazu an, der erleuchtete Weise wirke keine neuen Taten mehr, sondern „wartet nur noch auf das Auflösen der verbliebenen Eindrücke“, die sein aktuelles Leben noch tragen. In anderen Worten: Es entstehen keine neuen karmischen Folgen, und das noch vorhandene „Restkarma“ (die letzten losen Enden des Schicksals) läuft aus, bis der Befreite schließlich vollends eingeht in die Freiheit.

Schauen wir uns kurz die zentralen Begriffe an, um die es hier geht:

- Kleśa (Leiden, geistige Trübung): Patañjali definiert fünf Kleśas (siehe YS 2.3): Unwissenheit (avidyā), Ichbezogenheit (asmitā), Anhaftung (rāga), Abneigung (dveṣa) und Angst vor dem Tod bzw. Lebenshunger (abhiniveśa). Diese Kleśas „färben“ unser Handeln und Denken ständig mit egoistischen Motiven und Verstrickungen. Sie sind die Wurzel allen seelischen Leidens. In Sūtra 2.4 sagt Patañjali sogar: Avidyā (Unwissenheit) ist der Nährboden für alle anderen Kleśas. Wenn nun im höchsten Samādhi die Unwissenheit vollkommen vergeht – wie Wolken, die vom Bewusstseins-Himmel abziehen – dann verschwinden damit alle Kleśas bis zur letzten Wurzel. Deshalb spricht Vyāsa hier vom „Entfernen selbst der Wurzel der Unwissenheit“. Kein Wunder, dass ohne diese Grundwurzel kein neues Leid mehr nachwächst.

- Karma: Wörtlich „Tat“ – im yogischen Sinn jedoch die Gesetzmäßigkeit von Ursache und Wirkung, insbesondere bezogen auf das moralische und mentale Ursache-Wirkungs-Gefüge. Jede Handlung hinterlässt einen Eindruck (Saṃskāra), der irgendwann eine Frucht trägt (phala). So verstrickt uns unwissentliches Handeln endlos im Kreislauf von Saṃsāra (Geburt und Wiedergeburt). Patañjali erwähnt Karma an mehreren Stellen (z. B. YS 2.12-2.14) und erklärt: Die Kleśas sind die Wurzeln des karmischen Antriebs. Unsere Taten – ob gut oder schlecht – speisen sich aus diesen Trübungen und bringen entsprechend Freude oder Leid hervor. Selbst gute Taten (puṇya, „weißes“ Karma) verankern uns noch im Rad der Wiedergeburt, so die klassische Lehre, auch wenn sie zu angenehmeren Erfahrungen führen. Ziel des Yoga ist es daher, das Karma-Konto nicht bloß ins Plus zu bringen, sondern es endgültig aufzulösen. Sūtra 4.30 verspricht genau das: Durch den Dharma-Megha-Samādhi wird die gesamte Karmadynamik gegenstandslos, weil keine kleśa-getriebenen Impulse mehr vorhanden sind. Nichts bindet den Yogi mehr an zukünftige Existenzen; er ist ein Jīvanmukta, ein „Schon-zu-Lebzeiten-Befreiter“.

- Dharma-Megha-Samādhi: Der unmittelbar vorausgehende Sūtra-Vers (4.29) spricht von „viveka-khyātiḥ dharmameghaḥ samādhiḥ“ – dem „Gewahrsein der Unterscheidung, [genannt] Wolke-der-Tugend-Samādhi“. Die klassische Deutung: Wenn ein Yogi selbst die Versuchung aufgibt, übernatürliche Allwissenheit oder Kräfte zu erlangen (also sogar die höchste Belohnung verschmäht), dann stellt sich ein Samādhi ein, in dem vollkommene Tugend (dharma) als „Wolke“ niederregnet. Dieses poetische Bild der Dharma-Wolke meint, dass der Yogi vom „Regen“ des höchsten Wissens und der Tugend durchdrungen wird und restlos gereinigt ist. Alle früheren Eindrücke werden reingewaschen. Bhoja, ein mittelalterlicher Kommentator, vergleicht das Bewusstsein in diesem Zustand mit einem klaren Himmel: Wenn die Wolken (āvaraṇa) verschwinden, wird das Wissen unendlich weit wie der Himmel selbst, und die „Wissensobjekte“ (jñeya) – also all das, was es zu kennen gibt – erscheinen winzig klein im Vergleich. Anders gesagt: Das Bewusstsein ist nun so weit und rein, dass es alles mühelos umfassen kann. Bhoja betont damit den Aspekt, dass in Dharma-Megha-Samādhi alle Hüllen und Unreinheiten des Geistes fortgefallen sind, so dass vollständiges Wissen aufleuchtet. Sūtra 4.31 (direkt nach unserer Vers) bestätigt dieses Bild: „Dann, wenn alle Hüllen entfernt sind und das Wissen unendlich geworden ist, erscheint das zu Wissende gering“. Doch Patañjali warnt wohl implizit: Selbst an dieser Allwissenheit soll der Yogi nicht haften – er lässt auch diese Wolke vorüberziehen, um in die völlige Freiheit einzutreten.

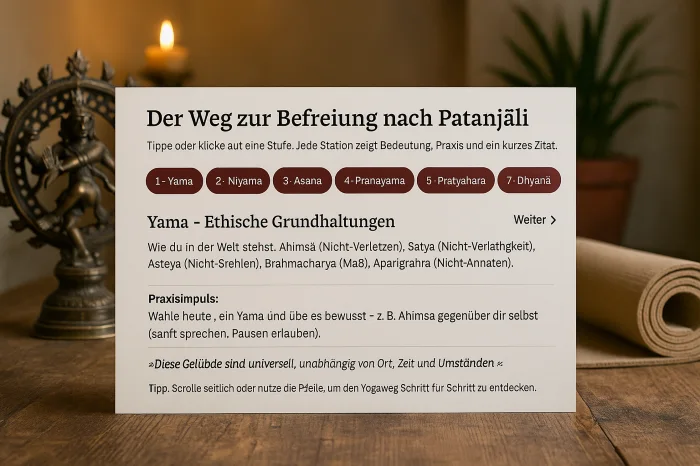

Der Weg zur Befreiung nach Patañjali

Dieses kleine Tool ist eine interaktive Zeitachse der acht Stufen des Yoga nach Patañjali – vom ethischen Fundament (Yama) bis zur Befreiung (Samādhi/Kaivalya). Der Klick auf eine Stufe zeigt kurze, prägnante Inhalte: Bedeutung, Praxisimpuls und ein passendes Sutra-Zitat.

Tippe oder klicke auf eine Stufe. Jede Station zeigt Bedeutung, Praxis und ein kurzes Zitat.

Klassische Kommentare: Einblicke in die Befreiung

Die alten Meister haben Sūtra 4.30 ausführlich kommentiert. Vyāsa, dessen Kommentar (Bhāṣya) zum Yogasūtra als der älteste und maßgebliche gilt (ca. 4. Jh. n.Chr.), schreibt zu 4.30 sinngemäß: Durch das Erlangen dieses höchsten Samādhi werden die Affliktionen (Kleśas wie Unwissenheit usw.) bis an die letzte Wurzel beseitigt, und die guten wie bösen Träger der Handlung – gemeint sind die Vehikel künftigen Karmas – werden vollständig entwurzelt. Sobald die Ursachen aller Handlungen und Leidenschaften entfernt sind, wird der Weise noch zu Lebzeiten frei (jīvanmukta). Vyāsa stellt also klar: Hier wird Befreiung im Leben erreicht. Der Yogi lebt zwar möglicherweise biologisch weiter, aber er ist innerlich ungebunden. Wieso? „Weil unreale Vorstellungen die Ursache der Existenz sind“, so Vyāsa. Unreal Cognitions nennt er die Irrtümer, in denen wir leben – allen voran die Identifikation des Selbst mit dem Körper-Geist. Wird dieser Grundirrtum durch den höchsten Erkenntnissamādhi zerstoben, sieht man niemanden mehr, der frei von dieser falschen Wahrnehmung wiedergeboren würde. Mit anderen Worten: Wer keine unwirklichen Vorstellungen (wie Ego und Getrenntheit) mehr hat, wird nicht mehr geboren. Der Kreislauf ist durchbrochen. Hier klingt eindeutig das Konzept der Wiedergeburt und ihres Endes an. Patañjalis Yoga fügt sich nahtlos in die altindische Vorstellung, dass man durch spirituelle Erkenntnis dem Geburtenkreislauf entkommt. Unten untersuchen wir Vyasas Worte noch einmal im Detail.

Vācaspati Miśra (ca. 9. Jh.), ein Gelehrter, der Vyāsas Kommentar weiter erläutert hat (in seinem Werk Tattva-Vaiśāradī), greift ein mögliches Staunen des Lesers auf: Wie kann ein Yogi schon „frei“ sein, obwohl er doch offenbar noch lebt? Seine Antwort: Es ist lediglich die „Hülle“ der früheren Prägungen, die das Weiterleben ermöglicht, aber ohne neue Ursachen stirbt auch diese Hülle irgendwann ab. Vācaspati zitiert den ehrwürdigen Akṣapāda (wahrscheinlich ein Name für den Philosophen Gautama, Begründer der Nyāya-Schule): „Man sieht keine Geburt bei jemandem, der keine Wünsche (Begierden) hat.“. Dieser Ausspruch aus der Logik-Philosophie Nyāya bestätigt das, was auch der Buddha lehrte: Wo kein Begehren ist, da ist keine Wiedergeburt. Vācaspati betont also: Der Zustand der Leid- und Wunschlosigkeit bedeutet, dass kein weiterer Daseinszustand mehr hervorgerufen wird. Das Leben, das der Yogi jetzt noch hat, gleicht einer radikal ausgebrannten Lampe, die nur noch deshalb leuchtet, weil ein letzter Rest Öl übrig ist. Sobald dieses Prārabdha-Karma (das „angebrochene Karma“ seines aktuellen Lebens) verzehrt ist, erlischt auch dieser letzte Schein – dann tritt er in die endgültige Kaivalya ein. Bis dahin aber ist er innerlich völlig frei: „frei sogar innerhalb der Bande des Lebens“, wie Vācaspati sagt. Das Leben mag äußerlich weitergehen, doch es bindet den Weisen nicht mehr.

Bhoja, der Gelehrte-König des 11. Jahrhunderts, kommentiert die Yogasūtras in seinem Werk Rāja-Mārtaṇḍa etwas unkonventionell und mit bildhafter Sprache. Zwar haben wir seine direkten Worte zu Sūtra 4.30 bereits indirekt im Kontext von 4.31 gesehen (Stichwort klarer Himmel). Doch aus Bhojas Sicht ist der Kern: Die „Überdeckung“ des Geistes durch die Kleśas – diese Wolkendecke – löst sich vollständig auf. Was bleibt, ist ein klarer Himmel des Bewusstseins, in dem die Sonne des Wissens ungetrübt strahlt. In Bhojas Metaphorik bedeutet „Ende der Kleśas“ vor allem, dass das Denken nicht mehr von irgendwelchen Schleiern verdeckt wird – absolute Klarheit und Reinheit sind erreicht. Er legt den Akzent also eher auf das Allwissenheits-Motiv: Der befreite Yogi kann „alles leicht erkennen“, weil nichts seine Schau mehr trübt. Das Ende des Karmas interpretiert Bhoja – soweit wir aus seinem Kommentar erschließen können – in gleichem Sinne: Alle Beeinträchtigungen durch vergangene Handlungen sind weg. Es gibt kein Karma mehr, das sein Wissen oder seine Freiheit begrenzen könnte. Man stelle sich vor, sagt Bhoja indirekt, das Bewusstsein ist wie ein Spiegel: Solange noch alte Flecken (Karma und Kleśa) darauf sind, gibt es Verzerrungen. Ist der Spiegel aber makellos rein, spiegelt er die ganze Welt, ohne selbst einen Flecken abzubekommen. So ungefähr dürfen wir uns den Zustand vorstellen.

Festzuhalten ist, dass die untersuchten klassischen Kommentatoren den Kern von Sūtra 4.30 gleichermaßen sehen – als Beschreibung der Befreiung (mokṣa). Unterschiede liegen eher in Nuancen der Betonung: Vyāsa und Vācaspati fokussieren stark auf das Ende der Wiedergeburt und die Lebendbefreiung (jīvanmukti), während Bhoja poetischer von unbegrenztem Wissen und reiner Seele spricht. Aber letztlich laufen alle Aussagen zusammen: Der Yogi hat das Ziel aller Yogapraxis erreicht – duḥkha (Leiden) ist ausgerottet, karma verpufft.

Historisch ist das bemerkenswert: Im Yoga wird die leidfreie Befreiung schon zu Lebzeiten für möglich gehalten, was andernorts in Indien teils kontrovers diskutiert wurde. Die Vedānta-Tradition z. B. machte feine Unterschiede zwischen einem jīvanmukta (Befreiten im Leben) und dem endgültig „erlöschenden“ Zustand beim Tod. Patañjali und seine Kommentatoren hingegen klingen fast pragmatisch: Der Yogi ist frei, auch wenn er noch morgens Zähne putzt und abends seine Ᾱsanas übt. Er hat lediglich keine innere Verhaftung mehr an all das.

Buddhistische und Sāṃkhya-Parallelen

Die Vision vom Ende allen Leidens erinnert unweigerlich an die Lehren des Buddha. Tatsächlich gibt es viele Parallelen zwischen Patañjalis Yoga und dem Vier edlen Wahrheiten des Buddhismus.

In beiden Systemen gilt:

- Alles Leben in Unwissenheit ist letztlich von duḥkha (Leiden) geprägt.

- Dieses Leid entsteht durch Anhaftung und Begehren (im Buddhismus tṛṣṇā/tanhā, im Yoga rāga/dveṣa und abhiniveśa), die beide letztlich aus Unwissenheit (avidyā/avijjā) stammen.

- Der Buddha formulierte als dritte edle Wahrheit: Nirodha, die Beendigung des Leidens ist möglich – nämlich durch das Erlöschen des Begehrens. Das nennt er Nirvāṇa, ein Zustand jenseits aller Konditionierungen und damit jenseits von Karma und Wiedergeburt. Vergleicht man das mit Yogasūtra 4.30, fällt die fast identische Logik auf: Wo keine Kleśa (Begehren, Ego usw.) mehr sind, da gibt es nichts mehr, was neues Leid erzeugt – dieser Endzustand ist praktisch Nirvāṇa. Patañjali verwendet zwar eine etwas andere Sprache (er spricht von Purusha, dem wahren Selbst, statt von anātman), aber die Praxisziele sind verwandt.

Es ist daher kein Zufall, dass moderne Gelehrte wie Ravi Ravindra auf die „interessanten und engen Parallelen“ zwischen Yoga und Buddhismus hinweisen. Man könnte sagen: Patañjali und Buddha hätten sich vermutlich zustimmend umarmt – beide legen dem Übenden ans Herz, die wahre Natur der Realität zu erkennen (im Yoga: Purusha als unabhängiger Zeuge; im Buddhismus: die Leerheit bzw. Nicht-Selbst der Phänomene) und dadurch dem Leiden zu entrinnen. Ein kleiner Unterschied: Der Buddha beschreibt Nirvāṇa meist in negativen Begriffen (Aufhören, Loslassen, „erlöscht sein“), während Patañjali auch die positive Vision eines unendlichen Bewusstseins im befreiten Zustand malt. Dennoch: Beide sagen letztlich, das Ego und seine Verblendungen müssen enden, dann endet auch das Leid.

Auch die Sāṅkhya-Philosophie – das zugrundeliegende Philosophiesystem des Yogasutra – untermauert Sūtra 4.30 in vollem Umfang. Sāṅkhya fragt: Wie wird man frei von Leiden? Und antwortet: Durch völlige Loslösung des Geistes (Prakṛti) vom Selbst (Puruṣa). Solange das reine Bewusstsein Puruṣa sich mit den Vorgängen der Natur identifiziert, erlebt es Freude und Schmerz. Doch wenn die Unterscheidungskraft (viveka) erwacht, erkennt Puruṣa, dass es nur der Beobachter ist – unberührt, ewig frei. Dann stoppt Prakṛti ihre „Show“ für diesen Puruṣa; sie dreht den Motor ab, denn der Zweck – dem Puruṣa etwas zu zeigen – ist erfüllt. Sāṅkhya nennt das apavarga, Befreiung: ein Zustand völliger Leid-Abwesenheit, in dem keine drei Leidensarten (körperlich, mental, durch äußere Einflüsse) mehr an den Selbst heranreichen. Wichtig: Das geschieht durch Erkenntnis (viveka-khyāti) und nicht durch Ritual oder äußere Handlung. Genau das predigt ja auch Patañjali: Erst vollkommene Erkenntnis in Dharma-Megha-Samādhi führt zum Ziel, nicht etwa gute Werke allein. Sāṅkhya betont weiterhin, dass gutes wie schlechtes Karma an sich nie ewige Leidfreiheit bringt, sondern bestenfalls temporär in den Himmel oder die Hölle führt – am Ende bleibt man gefangen. Deshalb ist „die vollständige Aufhebung des dreifachen Leidens das höchste Ziel des Lebens“. Diese Aussage könnte direkt aus Patañjalis Mund stammen. Der Sāṅkhya-Philosoph Īśvarakṛṣṇa schreibt in der Sāṅkhya-Kārikā sinngemäß: Die höchste Vollendung ist erreicht, wenn die Gunas (Naturkräfte) ihre Wirksamkeit einstellen, weil sie das Ziel (dem Puruṣa zu dienen) erreicht haben; dann erlangt Puruṣa seine „kaivalya“, Alleinheit, Unabhängigkeit. Yoga 4.30 beschreibt nichts anderes in knapper Formel. Sāṅkhya und Yogasutra stimmen also völlig überein, dass nach der richtigen Erkenntnis alle Ursachen weiterer Erfahrung versiegen und damit absolute Ruhe eintritt.

Die Jaina-Philosophie ist ein alter indischer Denkansatz, der Befreiung von Wiedergeburt und Leid durch Gewaltlosigkeit (Ahimsa), Wahrheit (Satya), Nicht-Anhaften (Aparigraha) und Selbstdisziplin anstrebt. Zentrale Konzepte sind die Seele (Jiva), die von Karma gebunden wird, die Idee der Mehrperspektivität (Syadwada) und die Verehrung der Tirthankaras, die durch reine Anstrengung Befreiung erlangten. Im Yogasutra finden sich Parallelen zur Jaina-Philosophie: Die Jainas sehen das Karman – hier verstanden als feinstoffliche Materie, die sich an die Seele heftet – als Grund für das Leiden und die Wiedergeburt. „Wenn die Seele vom Zustand des Karmas befreit wird, tritt Befreiung ein.“ heißt es in jainistischen Texten. Die Jainas haben detaillierte Praktiken entwickelt, um das angesammelte Karma „abzubrennen“ und kein neues mehr aufzunehmen (durch asketische Läuterung und ethische Disziplin). Auch das klingt sehr nach dem yogischen Ideal: Karma restlos loswerden, damit die intrinsisch reine Seele wieder voll aufleuchtet. Patañjali geht zwar einen etwas anderen Weg (Meditation statt strenger Askese), aber das Ergebnis ist konzeptuell verwandt.

Insgesamt zeigt der Vergleich: Die Aussage „Dann endet das Leiden und das Karma“ ist kein isolierter Ausreißer, sondern spiegelt ein zentrales Anliegen indischer Spiritualität. Viele Wege führen nach Rom – oder eben in den zustandslosen Zustand jenseits von Leid und Ursache-Wirkung. Ob man es Nirvāṇa, Kaivalya, Mokṣa oder anders nennt: Gemeint ist ein endgültiger Frieden, den man als Übender anstrebt.

Moderne Deutungen und wissenschaftliche Perspektiven

Die zeitgenössischen Kommentare zum Yogasūtra 4.30 verbinden oft traditionelle Sicht mit modernen Erkenntnissen. B.K.S. Iyengar, einer der großen Yogameister des 20. Jahrhunderts, beschreibt den Zustand nach Dharma-Megha-Samādhi sehr bildhaft: Es sei, „als ob ein Drachen im Himmel losgebunden würde, ohne Schnur, die ihn zur Erde zurückzieht“. Dieses poetische Bild – das vom Loslassen eines Papierdrachens – verdeutlicht: Der Yogi ist nun vollständig frei von allen Fesseln, nichts kann ihn mehr nach unten, sprich ins Leid, zurückholen. Iyengar betont dabei, dass in diesem Moment die Kaivalya, die absolute Freiheit, erreicht ist. Der Drachen ohne Schnur fliegt, wohin der Wind ihn trägt – so ähnlich bewegt sich der befreite Yogi durchs Leben, spontan und ungehemmt, ohne Anhaftung, aber im Einklang mit dem großen Ganzen.

Modernere spirituelle Lehrer wie Osho haben das Yogasūtra ebenfalls ausgelegt: Osho warnte etwa davor, im vorletzten Schritt stehenzubleiben: Selbst die Erfahrung der Tugend-Wolke (dharma-megha) könne einen stolz machen oder zufrieden, und wenn man nicht auch diese Wolke durchdringt, besteht die Gefahr, wieder zurückzufallen in die Welt. Seine Botschaft: Bleib wach bis zum Ende! – erst wenn wirklich alle Identifikationen überschritten sind, ist die Freiheit gesichert. Diese Mahnung klingt beinahe ironisch: Hat man schon alle Wünsche losgelassen, soll man auch noch den Wunsch loslassen, wunschlos zu sein. Aber genau das entspricht Patañjalis eigenem Ideal, die letzte vāsanā (Neigung) – nämlich „ich möchte befreit sein“ – ebenfalls aufzugeben. Erst dann tritt ganz natürlich die Freiheit ein. Manche neu-spirituelle Autoren vergleichen diesen Prozess mit einem Türschwellen-Effekt: Man steht an der Schwelle zur Erleuchtung – jetzt bloß nicht zögern oder zurückschauen, sonst stolpert man wieder ins Ego hinein. Humorvoll ließe sich sagen: Freiheit gibt es erst, wenn du sogar die Suche nach Freiheit aufgibst.

Für Yoga-Praktizierende von heute mag das alles fremd klingen. „Ende allen Leidens“ – ist das nicht etwas, das nur mystischen Heiligen vorbehalten ist? Doch hier kommen Psychologie und Neurowissenschaft ins Spiel, die überraschende Parallelen gefunden haben. Moderne Kognitionswissenschaftler sprechen zum Beispiel von „Selbst-Transzendenz“ als höchster Stufe der Persönlichkeitsentwicklung. Der Psychologe Abraham Maslow ergänzte seine berühmte Bedürfnispyramide um genau diese Spitze: Selbst-Transzendenz, das Hinauswachsen über das Ego. Maslow beschreibt diesen Zustand als „Befreiung von der Ichbezogenheit und Einheit des Seins“. Er fand, dass Menschen, die über ihr kleines Selbst hinauswachsen – sei es durch Altruismus, spirituelles Erwachen oder tiefe Meditation – eine außergewöhnliche innere Friedfertigkeit und Sinnhaftigkeit erfahren. Sie berichten von Momenten größten Friedens und Verbundenheit, in denen Ängste und Sorgen verstummen. Das erinnert doch sehr an Patañjalis Versprechen: Wenn das egozentrische Leiden aufhört, stellt sich ein ganzheitliches Gefühl von Befreiung ein. William James, der Pionier der Psychologie, nannte solche Gipfelerlebnisse „annihilierend“ – weil sie ein Gefühl des Selbst-Verlöschens mit sich bringen, das paradoxerweise zutiefst positiv erlebt wird. In diesen Momenten, sagt James, sind wir „unserer größten Frieden“ so nah wie nie. Neuere Studien bestätigen: Wenn das selbstbezogene Denken schweigt, verschwinden viele Ängste und negatives Grübeln wie von selbst. Man kann also sagen, die moderne Psychologie entdeckt gerade wissenschaftlich, was die Yogis seit Jahrtausenden behaupten: dass Überwindung des Ego und Versiegen des Leidens Hand in Hand gehen.

Ebenfalls eindrucksvoll sind neurowissenschaftliche Befunde bei meditierenden Menschen. Forscher haben festgestellt, dass geübte Meditierende Schmerz zwar noch als Signal wahrnehmen, aber wesentlich weniger darunter leiden. In einer Studie wurden Meditierende gezielt Hitzeschmerzreizen ausgesetzt. Das Ergebnis: Während der Meditation sank die empfundene Schmerzintensität um rund ein Drittel, und die Unangenehmheit des Schmerzes sogar um 33 %. Interessanterweise zeigte das Gehirn der Meditierenden dabei einen bestimmten Effekt: Die Bereiche, die das Schmerzsignal empfangen (z. B. der Thalamus), entkoppelten sich von jenen, die das Ich-Gefühl erzeugen (Default Mode Netzwerk). Mit anderen Worten, die Meditierenden spürten zwar den Reiz, aber sie verknüpften ihn nicht mit dem Gedanken „mir geschieht da etwas Schlimmes“. Der leitende Neurowissenschaftler formulierte es so: „Schmerzen werden weiterhin ans Gehirn gemeldet, aber der Mensch nimmt kein Eigentum daran – dadurch werden Schmerz und Leid reduziert.“. Dieser Befund könnte direkt als Fußnote zu Yogasūtra 4.30 dienen! Wenn das Bewusstsein gelernt hat, Erfahrungen geschehen zu lassen, ohne das Ego daran zu heften, dann verliert selbst körperlicher Schmerz seinen Stachel. „Du bist nicht deine Erfahrungen“, sagen die Achtsamkeitslehrer heute – genau das ist ein Kernprinzip des Yogasutra. Die Neurowissenschaft zeigt, dass bei tiefem meditativen Loslassen tatsächlich die neuronalen Muster des Ich-Bezugs herunterfahren und so Leidreaktionen ausbleiben.

Man könnte vielleicht sagen: Der Yogi des Patañjali hat in Perfektion vollzogen, was diese Studien im Kleinen demonstrieren. Im Zustand der vollständigen Ich-Losigkeit (Purusha identifiziert sich nur noch mit sich selbst, und nicht mehr mit dem Körper-Geist) mag zwar noch Schmerz auftreten, aber kein Leiden mehr. Und ebenso finden keine verblendeten Reaktionen mehr statt, die neues Karma knüpfen würden. Die moderne Wissenschaft beginnt erst ansatzweise zu verstehen, was mit einem Gehirn/Geist passiert, der aus allen Identifikationen aussteigt. Doch die bisherigen Erkenntnisse – etwa über das Default Mode Network (Ruhezustandsnetzwerk des Gehirns), das beim Ego-Denken aktiviert ist und in tiefer Meditation stark gedämpft wird – stützen die alte Erkenntnis: Sobald das illusorische kleine „Ich“ verstummt, setzt eine tiefe Freiheit von innerem Leid ein. Es ist faszinierend, wie Meditationsmeister und Neurologen hier in Einklang kommen. Sogar der bekannte Ausspruch „Pain is inevitable, suffering is optional“ – Schmerz ist unvermeidlich, Leiden ist freiwillig – wird mittlerweile empirisch unterstützt. Tibeter-Mönche in Experimenten zeigten dramatisch reduzierte Hirnaktivität in den „Leid-Arealen“ trotz Schmerzreizen, was nahelegt: Sie spüren zwar Schmerz, aber sie leiden nicht im üblichen Sinn darunter. All das sind wissenschaftliche Fingerzeige auf das, was Yogasūtra 4.30 in heiligem Ton verkündet: Leiden kann enden, wenn die mentale Fehlidentifikation endet.

Übungsvorschläge zu Sutra IV-30: meditativ und im Alltag

Wenn du diese Sutra üben willst, übst du im Grunde kein neues „Tun“, sondern ein Loslassen des Tuns. Es ist eine Einladung, Schritt für Schritt aus dem ständigen inneren Reagieren auszusteigen – aus der ewigen Spirale von „mag ich – mag ich nicht“, „will ich – will ich nicht“. Es ist das leise Kunststück, einfach dazubleiben, wenn das Leben zieht, kratzt, zerrt.

In der Meditation – das Aufhören üben

Setz dich. Still. Kein Ziel, kein „Ich will mich entspannen“. Lass für ein paar Atemzüge alle Vorstellungen fallen, wie Meditation aussehen „sollte“. Spür den Körper, den Atem, den Kontakt zur Erde. Und dann beobachte: Was will ich gerade loswerden? Vielleicht ist da eine Unruhe, vielleicht eine Erwartung, dass „etwas“ passieren soll. Genau das ist dein Feld.

Wenn du diese Sutra meditierst, dann kannst du zum Beispiel erforschen, was Leiden eigentlich ist. Du schaust es dir an, ohne sofort zu reparieren. Du bemerkst, wie Leiden entsteht, sobald du innerlich „Nein“ sagst zu dem, was ist. Und du bemerkst, dass der Widerstand selbst der Schmerz ist.

Weitere Möglichkeiten:

- Atem als Lehrer – Nimm den Atem wahr, aber greif nicht ein. Beobachte, wie er kommt und geht, wie Gedanken kommen und gehen. Merkst du, wie schwer es ist, einfach nichts zu tun? Dieses „Nicht-Tun“ ist der Beginn der Freiheit.

- Wenn Emotionen aufsteigen – Ärger, Angst, Enttäuschung – bleib bei der Empfindung. Nicht in der Geschichte, die sie erzählt. Fühl die Energie im Körper. Spür die Hitze, das Ziehen, das Flattern. Schau, ob du dich nicht in den Inhalt, sondern in den Raum drumherum hinein entspannst. Genau da wird’s interessant. Wenn du diesen Raum wahrnimmst, erlebst du den ersten Hauch von „kein neues Karma“.

Denn Karma heißt: Ich reagiere automatisch. Wenn du das Nicht-Reagieren erfährst – diesen winzigen Moment zwischen Reiz und Reaktion – spürst du, wie sich das alte Muster löst. Das ist Meditation im Sinne der Sutra: der Moment, in dem du siehst, dass du nichts festhalten musst, um zu sein.

Und danach: Stelle dir vor, wie es wäre, aus dem Zustand des Dharma-Megha-Samadhi heraus zu leben. Wie würdest du handeln? Wie würdest du sprechen? Wie würdest du fühlen?

Meine Erkenntnisse/Erfahrungen bei/mit dieser Übung

... oder kannst du eine andere Übung zum besseren Verständnis bzw. zum Erfahren dieser Sutra ergänzen?

Im Alltag – mitten im Staub das Licht erkennen

Der Alltag ist dein größtes Yogastudio. Diese Sutra zu leben bedeutet zum Beispiel, dich immer wieder daran zu erinnern: Ich bin nicht meine Reaktion. Die kleinen Alltagsdramen sind deine Übungsplätze.

Ein paar ganz konkrete Übungsfelder:

- Wenn jemand dich kritisiert.

Dein erster Reflex will sich verteidigen – das ist Karma in Aktion. Stattdessen: Spür, wie’s in dir zuckt. Lass das Gefühl da sein, ohne zu kontern. Vielleicht atmest du einmal tief ein, bevor du sprichst. Vielleicht sagst du sogar: „Ich hör dich.“ Und innerlich merkst du: Aha, hier wäre der alte Film wieder losgegangen. Dieser Moment bewusster Präsenz ist gelebtes 4.30 – ein kleines Ende des Leidens. - Im Straßenverkehr.

Jemand schneidet dich, du spürst den Zorn hochschießen. Atme. Bleib beim Körper. Der Ärger ist Energie, kein Feind. Wenn du nicht hineinfällst, verbrennt er still, ohne Spuren zu hinterlassen – kein neues Karma. Vielleicht lachst du sogar über die Absurdität, dass du eben noch All-Einheit suchtest und jetzt hupst wie ein Berserker. Ironie hilft. Humor ist spirituelle Hygiene. - Im Umgang mit Schmerz.

Ob körperlich oder seelisch – die Sutra ruft dich, den Schmerz nicht zum Feind zu machen. Du kannst sagen: „Da ist Schmerz. Ich bin nicht der Schmerz.“ Diese innere Unterscheidung – Purusha beobachtet, Prakriti spielt – ist Yoga pur. Und manchmal wirst du merken: Der Schmerz bleibt, aber das Leiden schmilzt. - Im Erfolg.

Auch Freude und Erfolg können Karma nähren, wenn du dich darin verhedderst. Die Übung? Genieße – ja! – aber bleib durchlässig. Sag dir: Auch das vergeht. Kein Zynismus, sondern Wahrheit. Wer alles kommen und gehen lassen kann, ohne festzuhalten, erfährt die Leichtigkeit, von der Patañjali spricht.

Kommentar von Vyasa zu Sutra 4.30 – über das Ende der Bedrängnis

Erläuterungen zu Vyasa

Vyasa war ein indischer Philosoph des 5. bzw. 6. Jahrhunderts nach Christi, der den ältesten überlieferten Kommentar zum Yogasutra des Patanjali schrieb. Der Text wird Yogabhashya (wörtlich "Kommentar (Bhashya) zur Yogaphilosophie") genannt und um 600 nach Christi datiert. Vyasas Kommentare zu den Sutras sind oftmals recht kurz.

Ohne Vyasas Kommentar wären viele Sutras heute fast unverständlich. Manche Gelehrte sagen, der Text ist erst durch den Kommentar wirklich „lesbar“.

Vyāsa war vielleicht/wahrscheinlich kein einzelner Autor, sondern ein Titel, der mehrere Kommentatoren der indischen Tradition umfasst. Die Stimme, die wir im Yogasutra-Kommentar hören, ist also vielleicht ein Chor.

Vyasas Yogabhashya wurde im 8./9. Jh. von Shankara (788–820 n. Chr, indischer Gelehrter, Vedanta-Philosoph, Begründer der Advaitavedānta-Tradition) kommentiert. Sein Kommentar nennt sich Yogabhashyavivarana, Vivarana ist ein Unterkommentar.

Auch Vachaspati Mishra hat einen frühen, berühmten Kommentar zum Yogasutra geschrieben. (Meine Quellen für diese Kommentare waren unterschiedliche Bücher und Webseiten, zum Beispiel Legget (siehe Literatur) und wisdomlib.org/hinduism/book/yoga-sutras-with-commentaries/). Ich gebe hier diese Kommentare in für mich relevanten Auszügen in Worten wieder, die für mich den Sinn in heutigen Worten am besten wiedergeben. Dies ist explizit kein Bemühen, die Originalkommentare wortgetreu wiederzugeben. Fehlinterpretationen sind natürlich in meiner Verantwortung.

Du siehst etwas anders, hast einen Fehler gefunden oder möchtest etwas ergänzen? Bitte schreibe dies unten bei "Ergänzungen von dir".

Die Kommentare von Vyasa, Mishra und Shankara sind oft wörtlich übersetzt worden, zum Beispiel bei den oben angegebenen Quellen.

Vyāsa schreibt sinngemäß:

„Wenn dieses Ziel erreicht ist, wird die Bedrängnis, die aus Nichtwissen entsteht – und alles, was daraus folgt –, bis zur Wurzel beseitigt. Auch die Antriebe zu guten und schlechten Handlungen, die sogenannten Vehikel des Karma, werden vollständig entwurzelt. Sind sowohl Leid als auch Handlung erloschen, wird der Weise schon zu Lebzeiten frei (ein jīvanmukta). Warum? Weil falsche Erkenntnisse die Ursache des Daseins sind. Niemand, der frei von der Bedrängnis solcher falschen Erkenntnisse ist, wird irgendwo erneut geboren.“

Vyāsa beschreibt hier in dichter Sprache, was es heißt, wirklich frei zu werden. Er meint nicht Freiheit im äußeren Sinn – keine Flucht aus Verantwortung, keine Weltabgewandtheit –, sondern eine innere Entwurzelung all dessen, was uns immer wieder ins gleiche Karussell zieht: Wunsch, Angst, Wiederholung.

„Nichtwissen“ (avidyā) ist für ihn die Grundursache des Leidens – ein Missverständnis über das, was wir sind. Solange wir uns mit Körper, Gedanken, Rollen oder Geschichten identifizieren, entsteht unweigerlich Spannung: Wir müssen verteidigen, was wir für „Ich“ halten. Mit der Erkenntnis, dass das Bewusstsein selbst unberührt bleibt, endet diese Anstrengung.

Vyāsa sagt sinngemäß: Wenn diese Fehlsicht aufgelöst wird, löst sich auch das gesamte System des Karmas. Die Impulse, die zu Handlungen führen – ob gute oder schlechte –, verlieren ihre Energie. Das ist nicht moralische Gleichgültigkeit, sondern eine tiefere Ruhe: Handlungen geschehen, aber sie binden nicht mehr.

Der Zustand des „Jīvanmukta“

Ein Mensch, der diesen Zustand erreicht, wird in der Yogatradition „Jīvanmukta“ genannt – jemand, der inmitten des Lebens frei ist. Nicht erst nach dem Tod, nicht in einem Himmel, sondern hier, atmend, handelnd, mitten in der Welt.

Das bedeutet:

- Er erfährt die Welt weiter, aber sie „packt“ ihn nicht mehr.

- Er handelt, aber ohne Anhaftung an Ergebnis oder Lob.

- Er weiß, dass alles, was erscheint, vergänglich ist – und genau darin liegt Frieden.

Vyāsa formuliert es philosophisch: „Niemand, der frei ist von falschen Erkenntnissen, wird irgendwo erneut geboren.“ Übersetzt in die Sprache heutiger Yogalehrender könnte man sagen: Wenn du das Leben nicht mehr durch die Brille des Mangels siehst, musst du auch nichts mehr nachholen.

Siehe auch folgende Sutras

Yoga Sutra I-3: Dann ruht der Wahrnehmende in seiner wahren Natur

Yoga Sutra I-4: In den anderen geistigen Zuständen – mit Vrittis – identifiziert sich der Wahrnehmende mit den Bewegungen im Geist

Yoga Sutra I-5: Es gibt fünf Arten von Bewegungen im Geist (Vrittis), von denen einige leidvoll sind und andere nicht

Yoga Sutra II-12: Die Kleshas sind [somit] die Wurzel für das gespeicherte Karma. Es wird im sichtbaren [gegenwärtigen] oder in nicht sichtbaren [zukünftigen Leben] erfahren werden.

Yoga Sutra II-20: Der Sehende ist reines Bewusstsein; doch er sieht [die Welt] durch den [täuschungsanfälligen] Geist

Yoga Sutra II-21: Die Welt existiert nur für den Sehenden

Yoga Sutra II-24: Die Ursache dieser Verbindung (Samyoga) von wahrem Selbst und der äußeren Welt ist Unwissenheit (Avidya)

Yoga Sutra II-52: Wenn dies erreicht ist, löst sich der Schleier um das innere Licht auf

Yoga Sutra III-55: Das Wissen der höchsten Unterscheidungskraft befähigt den Yogi, alle Dinge in Raum und Zeit gleichzeitig ganzheitlich in voller Transzendenz zu erfassen

Yoga Sutra III-56: Wenn der Geist so rein (Sattva) wird wie das wahre Selbst (Seele, Purusha), erreicht der Yogi Befreiung (Kaivalya, Vollendung im Yoga)

Yoga Sutra IV-3: Das Wirken (sichtbare Ursachen, das Üben) setzt die natürlichen Abläufe nicht in Gang, es beseitigt aber die Hindernisse aus den Kanälen, ähnlich einem Bauern, der ein Hindernis entfernt und so Wasser auf seine Felder lässt

Yoga Sutra IV-4: Die Bewegungen des Geistes entstehen aufgrund des Ichgefühls

Yoga Sutra IV-25: Wer den Unterschied zwischen Geist und wahrem Selbst erkannt hat, hört auf, den eigenen Geist bzw. dessen Regungen als Ich zu verstehen

Fazit

Für uns als Yogaübende heute stellt sich natürlich die Frage: Was fangen wir mit so einem hohen Ideal an? Einerseits soll der Text inspirieren: Er erinnert uns daran, dass Yoga mehr ist als Körperübungen – es zielt auf eine Transformation, die bis in die Wurzeln unseres Daseins reicht. Die Aussicht, tatsächlich inneren Frieden zu finden, egal was das Leben bringt, ist doch motivierend. Andererseits kann man sich leicht überfordert fühlen von so einem Versprechen. Hier hilft es, einen praktischen Zugang zu finden: Jeden Moment, in dem wir uns im Alltag nicht von unseren Kleśas beherrschen lassen, in dem wir vielleicht eine Gewohnheit durchschauen oder eine aufwallende Wut loslassen können, leben wir einen Funken von Sūtra 4.30. Jedes Mal, wenn wir achtsam reagieren statt impulsiv, durchbrechen wir ein kleines Stück Karma-Kette. Sicher, der vollständige Zustand mag weit weg erscheinen – aber die Praxisnähe liegt darin, die Richtung zu verstehen. Wie fühlt es sich an, kein Sklave der eigenen Muster zu sein? Schon ein kurzer Zustand tiefer Meditation, in dem das Gedankenkarussell verstummt, kann uns eine Vorahnung geben: ein Gefühl von Raum, Stille, Geborgenheit, in dem das übliche Leidempfinden pausiert. Solche Erfahrungen sind praktisch Gold wert, denn sie bestätigen dem Übenden, dass Patanjali nicht bloß theoretisiert hat.

Manche Yogalehrer heute erklären Sūtra 4.30 auch gern in Bezug auf die Lebensführung: Wenn du dich ethisch bemühst (Stichwort Yamas/Niyamas, die yogischen Lebensregeln) und deine Handlungen immer bewusster, mitfühlender wählst, wirst du schon im Alltag merken, dass weniger „schlechtes Karma“ entsteht. Konflikte lösen sich schneller, unnötiges Drama nimmt ab – ein bisschen weniger Leiden hier und da. Diese kleinen Schritte führen letztlich zum großen Ziel. Im Kleinen spiegelt sich das Große: Ein Moment der reinen Gegenwärtigkeit – etwa während der Meditation oder auch beim Betrachten eines Sonnenuntergangs, in dem man das Gefühl hat „Alles ist gut, so wie es ist“ – ist schon eine Kostprobe jener leidfreien Seligkeit, von der 4.30 spricht.

Am Ende lädt Sūtra 4.30 also alle Yoginis und Yogis ein, Vertrauen in die yogische Verheißung zu fassen. So glatt und absolut die Aussage klingt („Ende aller Leiden“ – wirklich aller?), so sehr wird sie durch vielfältige Kommentare und sogar wissenschaftliche Befunde belebt und greifbar gemacht. Die alten Meister wie Vyāsa versichern uns, dass dieser Zustand real ist, und die modernen Denker und Forscher entdecken Scheibchen für Scheibchen, wie es funktionieren könnte. Für uns auf dem Weg mag das wichtigste sein, uns immer wieder zu vergegenwärtigen: Leiden ist nicht unser unabwendbares Schicksal; es gibt einen Ausweg. Yogasūtra 4.30 formuliert diesen Ausweg auf den Punkt gebracht. Es liegt an uns, die Praxis – sei es durch Meditation, Achtsamkeit oder ethisches Leben – so zu vertiefen, dass wir Schritt für Schritt näher an dieses Ideal herankommen. Und vielleicht spüren wir gelegentlich bereits einen Hauch jener Freiheit, wenn im Geist Ruhe einkehrt: ein Vorgeschmack auf das Ende der Kleśas und Karmas. Denn wie es in der Tradition heißt: „Befreiung ist nicht etwas, das man bekommt, sondern etwas, das man realisiert – sie ist immer schon die Wahrheit unseres Selbst.“. In diesem Sinne ermutigt uns Patañjalis Sutra, weiterzuforschen: in uns selbst, auf der Matte, im Leben – bis die Wolken sich lichten und wir erkennen, was Leid und Karma wirklich sein sollen: letztlich nur vorüberziehende Schatten vor dem unendlichen Himmel des Bewusstseins.

Ergänzungen und Fragen von dir zur Sutra

Ist etwas unklar geblieben? Kannst du etwas ergänzen oder korrigieren?

Der Stoff der Sutras ist für uns heutige Menschen nicht leicht zu verstehen. Ist im obigen Text irgendetwas nicht ganz klar geworden? Oder kannst du etwas verdeutlichen oder berichtigen? Eine eigene Erfahrung schildern ... Vielen Dank vorab für jeden entsprechenden Hinweis oder eine Anregung:

Videos zu Sutra VI-30

Dharma Megha Samadhi und Kaivalya – Kommentar von Sukadev zu Yoga Sutra – Kap. 4, Vers 29 bis 34

Länge: 13 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Auswirkungen von Dharmamegha Samadhi – Kommentar von Anvita Dixit zu Yogasutra 4.30

Länge: 8 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Video von Ahnand Krishna zur Sutra

Wer bin ich? Asha Nayaswami (Class 67) zu Sutra 4.24 bis 4.34

Länge: 95 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Beliebt & gut bewertet: Bücher zum Yogasutra

Patanjalis Yogasutra: Der Königsweg zu einem weisen Leben*

Von Ralph Skuban. Sehr hochwertig, viele kluge Gedanken. | Bei Amazon 🔎

Die Yogaweisheit des Patanjali für Menschen von heute*

Von Sukade Bretz. Fundierte Kommentierung mit vielen Praxis- und Alltagsauslegungen. | Bei Amazon 🔎

Yogasutra für Einsteiger: Entdecke die Seele des Yogas*

Von Mira Blumenberg. Momentan sehr beliebt auf Amazon, leicht geschrieben. | Bei Amazon 🔎

Alte Schriften auf Yoga-Welten.de

- Das Yogasutra – jede Sutra detailliert erläutert

- Die Hatha-Yoga-Pradipika – kapitelweise zusammengefasst

- Zusammenfassung der Bhagavad-Gita

- Eine kurze Zusammenfassung der Upanishaden und des Mahabharata

- Die Mandukya Upanishad – deutsche Übertragung

- Die Gheranda Samhita – kapitelweise zusammengefasst

- Yoga in der Bhagavad Gita – die bunte Vielfalt

➔ Zu allen alten Schriften auf Yoga-Welten.de

Weitere oft aufgerufene alte Schriften

- Yoga im Mahabmarata – erste Systematik

- Goraksa-Sataka – die älteste Hatha-Abhandlung

- Brahma-Sutra Bhashya von Sankara – der Kommentar von Sankara

- Mrigendra Tantra Yoga Pada

- Die Shiva Samhita