bahir akalpita vrittih maha videha tatah prakasha avarana kshayah

वहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः

In dieser Sutra erläutert Patanjali die außerkörperliche Erfahrung genauer. Er beschreibt, wie man die Erfahrung dauerhaft machen kann und betont durch seine Wortwahl, dass es sich bei diesem Siddhi nicht um Einbildung, sondern um eine echte Erfahrung handelt.

Mit klarem Ziel: den Schleier vor dem inneren Licht zu lüften.

Dieser Artikel bietet nicht nur Interpretationen, sondern auch handfeste Ideen, wie diese eher mystisch anmutende Sutra praktisch erfahrbar wird.

Kurz zusammengefasst

- Mahā-videhā (große Körperlosigkeit)

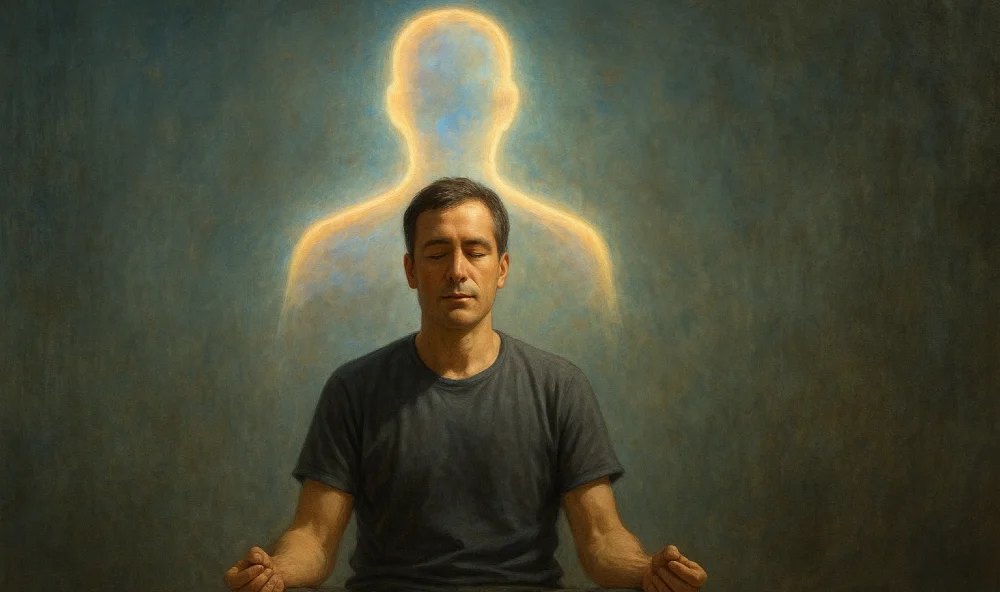

Der Zustand beschreibt ein vollständiges Lösen des Bewusstseins vom Körpergefühl. Es geht nicht um Fantasie, sondern um das reale Erleben eines Seins jenseits von Form und Ich-Grenzen. - Samyama als Methode

Der Dreiklang aus Konzentration, Meditation und Versenkung richtet sich auf „nicht vorstellbare äußere Gedankenwellen“. Ziel ist es, das Bewusstsein über die körperliche Begrenzung hinaus zu lenken. - Prakāśa – das innere Licht

Gemeint ist nicht sichtbares Licht, sondern ein tiefes, stilles Bewusstseinsleuchten – das, was reines Gewahrsein ausmacht. Es tritt hervor, wenn der Schleier der Identifikation mit Körper, Geist und Ego sich hebt. - Der Schleier (āvaraṇa)

Er steht für alle inneren Begrenzungen: Vorstellungen, Muster, Rollen, Reaktivität. Wer diese durchschaut, erkennt das Licht dahinter – die eigene wahre Natur. - Alltagspraxis

Der Zustand kann auch im Alltag geübt werden – durch bewusste Nicht-Reaktion, „körperloses Wahrnehmen“ (z. B. unter der Dusche), oder durch innere Weitung in Trigger-Momenten. - Vergleich mit Dzogchen

Tibets Dzogchen-Tradition kennt mit dem Begriff rigpa ein fast deckungsgleiches Prinzip: das immer gegenwärtige, ursprüngliche Gewahrsein. Es wird nicht erzeugt, sondern erinnert. - Bildhafte Beschreibung

Das Bewusstsein wird als weites Feld oder Licht erfahren, das nicht mehr auf den physischen Körper begrenzt ist. Manche erleben es wie ein Beobachter außerhalb des Körpers, andere als formloses Sein.

Details und Erläuterungen zu allen Punkten im weiteren Artikel.

Bedeutung und Übersetzung des verwendeten Sanskrits

Hier sind zunächst die Übersetzungsmöglichkeiten für die einzelnen Wörter, damit du die Übersetzung selbst für ein besseres Verständnis anpassen kannst:

- Bahih, bahiḥ = außen; außerhalb; extern; äußerlich; oberflächlich;

- Akalpita, akalpitâ = unvorstellbar; unmöglich; ungeformt; nicht benachteiligt; nicht künstlich oder hergestellt, sondern natürlich, echt;

- Vritti, vrittih, vṛtti = Gedankenwellen; Bewegungen des Geistes; Zustand des Verstandes; geistiges Muster; Fluktuationen (im Bewusstsein);

- Maha = groß; maximal; tiefgründig; großartig;

- Videha, videhā = Körperlosigkeit; vom Körper befreit; körperlos; frei von und nicht begrenzt durch den Körper, die Sinne, Sinnesobjekte, den Kosmos und die Zeitlichkeit; (einer mit) ungewöhnlichem Körper; immateriell; Tod;

- Maha-Videha, mahâ–videhâ = die übernatürliche Kraft; außerhalb des (physischen oder mentalen) Körpers zu verweilen;

- Tatah, tataḥ = daher; davon; folglich; von da an;

- Prakasha, prakâsha, prakāśa = Licht; inneres Licht; hier auch interpretiert als: das wahre Selbst; öffentlich; Licht der inneren Wahrheit;

- Avarana, âvarana, āvaraṇa = Verhüllen; Hülle; Schleier; Bedeckung;

- Kshayah, kṣayaḥ = Verschwinden; Reduzierung; Vernichtung; Verminderung; das Ende von;

Zu den Quellen

Buchbesprechungen, Erläuterungen zur Auswahl der Übersetzungsvarianten und allgemeine Hinweise zur Sutraübersetzung findest du im zugehörigen Artikel. Hier nun die Kurzauflistung:

Bücher

- Mircea Eliade: Yoga – Unsterblichkeit und Freiheit

- Iyengar: Der Urquell des Yoga

- Deshpande/Bäumer: Die Wurzeln des Yoga

- Geraldine Coster: Yoga und Tiefenpsychologie

- R. Sriram: Von der Erkenntnis zur Befreiung – Das YogaSutra

- Govindan: Die Kriya Yoga Sutras des Patanjali

- Mallinson/Singleton: Roots of Yoga

- R. Palm: Der Yogaleitfaden des Patañjali

- T.K.V. Desikachar: Über Freiheit und Meditation | Das Yoga Sutra von Patanajali

- Feuerstein, Georg: Die Yoga Tradition (Amazon)

- Skuban, Ralph: Patanjalis Yogasutra (Amazon)

- Sri Swami Satchidananda: The Yoga Sutras of Patanjali (Amazon)

- Trevor Leggett: The complete Commentary by Sankara on the Yoga-Sutras* (Amazon)

Internetseiten

- Internet-Übersetzung des Yogasutras auf Yoga-Vidya.de

- Zu den Sutras auf ashtangayoga.info

- Zu den Sutras auf 12koerebe.de

- Zu den Sutras auf vedanta-yoga.de

- Openland.de (mittlerweile offline)

- Zu www.bodhi.sofiatopia.org (buddhistische Kommentare zum Yogasutra nur noch als Buch)

- sanskrit-sanscrito.com (Sutras anscheinend entfernt)

- Zur Übersetzung von Chip Hartranft (PDF)

- Die Übersetzung von Hariharananda Aranya, I. K. Taimni, Vasa Houston, Barbara Miller, Swami Satchidananda, Swami Prabhavananda, Swami Vivekananda finden sich auf dieser Seite.

- Übersetzung von James Haughton Woods

- Rainbowbody.com (ausführliche und eigene Kommentierung)

- Wisdom Library

Weitere Quellen, z. B. zu aktuellen Studien, sind direkt im Text verlinkt.

Dein Übersetzungsvorschlag

Du findest die bisherigen LeserInnen-Übersetzungen und -Ergänzungen unten.

Hast du einen eigenen Übersetzungsvorschlag?

Wie würdest du diese Sutra übersetzen? Manchmal ergeben schon kleine Wortveränderungen ganz neue Aspekte. Trau dich ... :-)

Einordnung dieser Sutra im Yogasutra

Samyama ist die Schlüsselübung im dritten Kapitel des Yogasutra zum Erreichen der geistigen Kräfte. In den Sutras III-1 bis III-7 erläutert Patanjali zunächst, was Samyama ist: die Kombination aus

- Dharana (Konzentration),

- Dhyana (Meditation) und

- Samadhi (Überbewusstsein).

In Sutra III-8 ergänzt er dann, dass der Yogi zur Erlangung der Erleuchtung über Samyama hinausgehen muss.

In den Sutras III-9 bis III-15 geht es weiter mit Erläuterungen, welche Wandlung der Geist (Chitta) vollziehen muss, um Samyama bis zur Perfektion ausüben zu können. Aufeinander aufbauend sind das die Stadien

- Nirodha-Parinama (Wandel durch Sammlung, einfache Konzentration),

- Samadhi-Parinama (Wandlung durch länger andauernde Konzentration) und

- Ekagrata-Parinama (Wandel/Transformation durch vollkommene Versenkung auf einen Punkt/ein Thema).

Der notwendige Wandel des Geistes erfolgt nach und nach, ist keine sprunghafte Entwicklung.

In den Sutras III-16 bis III-49 macht Patanjali eine ganze Reihe von Vorschlägen, worauf man Samyama lenken könnte und welche Folgen (Siddhis = Kräfte, besondere Erkenntnisse) sich jeweils daraus ergeben.

In Sutra III-44 erläutert Patanjali was passiert, wenn man mit seinem Bewusstsein dauerhaft und real außerhalb des Körpers verweilt.

Besondere Kräfte (Siddhis) mit Samyama erlangen

Besondere Kräfte (Siddhis) mit Samyama erlangen

Patanjalis Anleitungen zur Erlangung der Siddhis lauten generell, dass der Praktizierende Samyama gezielt auf ein Meditationsobjekt anwendet. Samyama ist die Verbindung aus anhaltender Konzentration, Meditation und schlussendlich Samadhi (Überbewusstsein) auf ein Objekt der Meditation. Skuban sieht den Vorgang von Samyama als “mentales Eindringen in ein Objekt, das den Übenden schließlich zu den feinstofflichsten Bereichen des Seins führt.” Dadurch werden die drei Eigenschaften (siehe Sutra III-13) eines Objektes voll erkannt. So wird das Objekt voll verstanden und über die Gunas auch beherrschbar. Alle Objekte sind nämlich laut Yogalehre Erscheinungsformen der drei Gunas, auch das Bewusstsein des Menschen. Der Yogi diszipliniert sein Bewusstsein und kann über bzw. in Samyama die Gunas auch außerhalb seines Bewusstseins beeinflussen oder verändern. So erklären sich gemäß Yogalehre die Siddhis.

Vibhutis, der andere Name für die Siddhis, bedeutet wörtlich weg (vi) von den Elementen (bhutas) und steht damit laut einiger Kommentatoren auch für die Abwendung von der Identifikation mit den materiellen Grundlagen unseres Lebens, yogisch: Prakriti. Hin zur Erkenntnis unserer wahren Natur: Purusha.

Die Sutras III-16 bis III-49 nennen die Objekte, auf die ein Yogi seine Samyama-Konzentration legen sollte, um besondere Kräfte zu entfalten. Iyengar betont jedoch, dass diese Siddhis sich erst bei weit fortgeschrittenen Yoga-SchülerInnen zeigen.

Ergänzend: Lange Pranayama-Praxis soll spontane Siddhis triggern können. Gerade Wechselatmung über Monate hinweg wird in manchen Berichten als „geistöffnend“ beschrieben – mit plötzlichen Hörerlebnissen oder Visionen.

Was ist Samyama?

Was ist Samyama?

Samyama besteht aus drei Stufen: Dharana (Konzentration), Dhyana (Meditation) und Samadhi (Überbewusstsein). Nur die erste Stufe von Samyama, die Konzentration auf ein Objekt, lässt sich willentlich steuern. Die darauf aufbauenden Geisteszustände Dhyana (Meditation) und Samadhi (Überbewusstsein) müssen sich laut der meisten Kommentatoren des Yogasutras von alleine einstellen und werden durch lang anhaltende Konzentration und Beseitigung der Geisteshindernisse erlangt. Feuerstein bezeichnet Samyama als 'Bündelung' von Konzentration, Meditation und Samadhi. Du findest Samyama ausführlicher in den ersten Sutras des dritten Kapitels des Yogasutra hier auf yoga-welten.de besprochen. Siehe vor allem:

Yoga Sutra III-4: Wenn die drei (Dharana, Dhyana, Samadhi) zusammen auf ein Objekt oder einen Ort angewendet werden, so wird dies Samyama genannt

Yoga Sutra III-5: Aus der Meisterung von Samyama entsteht vollkommenes Wissen über das Wahrgenommene

Yoga Sutra III-6: Der Fortschritt im Samyama erfolgt in Stufen

Voraussetzungen und Umgang mit den Siddhis

Empfehlungen zu Voraussetzungen und zum Umgang mit den Siddhis

Viele Kommentatoren empfehlen, mit den Siddhis sehr bewusst umzugehen. Folgendes wird oft geraten:

Wer sich den Siddhis zuwendet, sollte die Yamas und Niyamas in seinem Leben verwirklicht haben. Diese sind:

Die Yamas – Selbstkontrolle

- Ahimsa – Gewaltlosigkeit

- Satya – Wahrhaftigkeit

- Asteya – Nicht-Stehlen

- Brahmacharya – Wandel in Brahma / Selbstbeherrschung / Enthaltsamkeit

- Aparigraha – Nicht-Greifen, Verzicht auf Gier

Niyamas – Verhaltensregeln

- Saucha – Reinheit

- Santosha – Zufriedenheit

- Tapas – Selbstzucht

- Svadhyaya – Selbststudium (Studium)

- Ishvarapranidhana – Verehrung des Göttlichen

Siehe dazu die Erläuterungen in "Yamas und Niyamas im täglichen Leben".

Siddhis sollten nicht zum Vergnügen, zur Selbsterhöhung oder anderen ungünstigen, egoistischen Zielen angewendet werden. Vielmehr zeigen die Siddhis (so Iyengar und andere), dass die Yogapraxis “richtig angelegt” sei.

Selbstverständlich sollte man Siddhis auch nicht dazu nutzen, um jemand anderen damit zu schaden.

Stattdessen wird eher ein “Nicht-Beachten” der Siddhis angeraten, wenn diese sich denn zeigen sollten. Iyengar schreibt, (S. 244), die Übungen bei Auftreten der Siddhis mit Glauben und Begeisterung weiterzuentwickeln, die Siddhis aber mit völligem Gleichmut zu betrachten.

Dem Yogi wird also geraten, sich nicht auf die Siddhis einzulassen, sich nicht von ihnen “mitreissen zu lassen”, um sie nicht für eigene selbstsüchtige Bedürfnisse zu verwenden, woraus späteres Leiden folgen würde. Stattdessen solle er/sie weiter auf dem Pfad der Befreiung zu wandeln und die Siddhis eher als Prüfung ansehen, ob man nicht doch noch – trotz fortgeschrittener yogischer Entwicklung - den Verlockungen der Dualität und des Ego-Daseins nachgibt.

Swami Sivananda sagt über Siddhis:

„Yoga ist nicht dazu da, Siddhis, Kräfte, zu erlangen. Wenn ein Yogaschüler die Versuchung verspürt, Siddhis zu erlangen, wird sein weiterer Fortschritt ernsthaft verzögert. Er hat den Weg verloren. Ein Yogi, der darauf konzentriert ist, höchsten Samadhi zu erreichen, muss Siddhis zurückweisen, wo auch immer sie auftauchen. Siddhis sind Einladungen von Devatas. Nur wenn man diese Siddhis zurückweisen kann, kann man Erfolg im Yoga erlangen.“

Im tibetischen Buddhismus werden vergleichbare Fähigkeiten „Shes-rab“ genannt. Auch dort: klare Intuition, inneres Sehen, spontane Einsicht – aber nie als Ziel, sondern als Prüfstein für Demut.

Missverständnisse rund um Siddhis

Die Aussicht auf übernatürliche Kräfte fasziniert viele – und genau darin sind einige häufige Missverständnisse begründet. Ein Irrglaube besteht darin, dass Yoga hauptsächlich dazu diene, solche Siddhis zu erlangen. Tatsächlich betont die Tradition jedoch, dass Siddhis eher Nebenprodukte auf dem spirituellen Weg sind, nicht sein Zweck. Patanjali selbst stellt im unmittelbar folgenden Sutra klar, dass diese Fähigkeiten für einen im Samadhi befindlichen Geist Upasarga – also Störungen oder Ablenkungen – darstellen, auch wenn sie in einem nach außen gewandten Bewusstseinszustand als außergewöhnliche Errungenschaften erscheinen mögen. Yogameister wie Vyasa und später Vivekananda haben daher immer wieder gemahnt, die Siddhis nicht zu überschätzen: Sie seien wie Blüten am Wegesrand – schön und bemerkenswert, aber man sollte nicht vom Weg abkommen, um nur noch Blumen zu pflücken.

Ein weiteres Missverständnis liegt darin, jede ungewöhnliche innere Wahrnehmung sofort für eine echte siddhische Fähigkeit zu halten. Insbesondere wenn Übende beginnen, sich intensiv mit Meditation zu beschäftigen, können imaginäre Bilder, Lichterscheinungen oder akustische Phänomene auftauchen. Die Yoga-Tradition fordert hier Viveka, das unterscheidende Erkenntnisvermögen: Handelt es sich wirklich um eine valide intuitive Einsicht (Pratibha) oder nur um eine Wunschprojektion des Geistes? Echte spirituelle Intuition wird traditionell durch bestimmte Qualitäten kenntlich gemacht – sie geht einher mit tiefer innerer Stille, Klarheit und Gewissheit, ohne Aufregung oder Ego-Stolz. Hingegen sind halluzinatorische Erlebnisse oder irrige „Eingebungen“ oft dramatisch, emotional aufgeladen oder selbstbezogen. Es ist ein bekanntes Risiko, dass ein Yogi, der sich zu früh auf Siddhis fokussiert, Opfer von Täuschungen werden kann. Beispielsweise könnte man glauben, die Gedanken anderer lesen zu können, während man in Wirklichkeit eigenen Fantasien nachhängt.

Schließlich gibt es das Missverständnis, Siddhis seien ein Zeichen von Erleuchtung oder spiritueller Vollendung. Historische Berichte zeigen jedoch, dass auch wenig ethische oder unreife Personen zeitweise paranormale Fähigkeiten aufweisen konnten – was nicht mit wahrer Heiligkeit gleichzusetzen ist. Im Yoga wird daher gelehrt, die Siddhis weder zu verteufeln noch zu vergötzen. Sie dürfen auftauchen, doch der richtige Umgang ist entscheidend: Ein reifer Yogi nimmt sie wahr, schenkt ihnen aber wenig Bedeutung und bleibt dem höheren Ziel, Kaivalya (der völligen Befreiung), verpflichtet. Missverständnisse klären sich letztlich durch Erfahrung und Anleitung: In der traditionellen Guru-Schüler-Beziehung wurden auftauchende Siddhi-Erlebnisse vertraulich besprochen, um sicherzustellen, dass der Schüler nicht in Fallen wie Egoismus oder Ablenkung tappt. So soll auch der moderne Übende verstehen, dass Wunder im Yoga-Kontext Prüfsteine der Haltung sind – sie verlangen nach noch mehr Demut, Vairagya und Konzentration auf den eigentlichen Weg.

Möchtest du bis hierhin etwas ergänzen oder korrigieren?

Möchtest du bis hierhin etwas zum Gesagten ergänzen oder etwas korrigieren?

Vielen Dank für jeden Hinweis!

Maha-Videha – die große Körperlosigkeit

In Sutra III.44 geht es um das Erleben, außerhalb des Körpers zu sein. Patanjali nennt diesen Zustand Mahā-videha, also „große Körperlosigkeit“.

Die Wortwahl dieser Sutra legt nahe, dass Patanjali die hier und in der Sutra III-43 zuvor angesprochene außerkörperliche Erfahrung als reales Erlebnis betrachtet, dass es sich um reale Bewusstseinszustände handelt, nicht um Einbildungen. Er schreibt ausdrücklich von “Akalpita” - einer echten Erfahrung, von “Maha-Videha” – der großen Körperlosigkeit.

Praktisch bedeutet das: Dein Geist kann sich jenseits deiner physischen Hülle entfalten und die übliche „Ich bin dieser Körper“-Identifikation überwinden. Manche Yogalehrer erklären, dass der Yogi in dieser Phase meint, sich allumfassend zu fühlen – überall gleichzeitig – und die Schutzkräfte des Kosmos spüren.

Maha-Videha wird neben “große Körperlosigkeit” u.a. mit “wahrhafte Nichtkörperlichkeit”, “unverbunden mit dem Körper” oder auch “große Entkörperlichung” übersetzt. Es geht offenkundig darum, das eigene Bewusstsein dauerhaft als getrennt vom Körper zu erfahren. Anders interpretiert: Der Yogi identifiziert sich nicht mehr mit dem Körper, dem Verstand, der Persönlichkeit, dem Ego. Er sieht sich als reines Bewusstsein.

Skuban (S. 225) sieht hier den feinstofflichen Körper gemeint, den der geübte Yogi dauerhaft außerhalb seines Körpers halten kann.

Iyengar: “In diesem Zustand besitzt der Yogi wahre und reine Intelligenz.” Der Schleier vor dem Licht der Erleuchtung ist gelüftet. Wenn das Bewusstsein völlig vom Körper gelöst ist, sei der Yogi frei von Leiden, jenseits der Gunas.

In der “Körperlosigkeit”, so R. Palm, erkennt (und entlarvt) der Yogi alles, was ihn an den Körper bisher gebunden hat. Dadurch zerreißt der Schleier über dem Licht der Erkenntnis.

Swami Venkatesananda (zitiert von Rainbowbody: „Jenseits von all dem ist der Bewusstseinszustand, der nicht das Produkt von Gedanken ist: …das ist die kosmische Intelligenz, die unabhängig vom Körper … ist. Durch die Vereinigung (samyama) mit ihr wird der Schleier, der das Licht der kosmischen Intelligenz bedeckt, entfernt.“

Sri Aurobindo schrieb, dass er sich während seiner Gefangenschaft in diesen Zustand versetzte.

Auch Feuerstein ist der Meinung (S. 377), dass hier ein real existierendes Austreten aus dem Körper gemeint sein. Ein yogini, so Feuerstein, könne auf diese Weise zum Beispiel Informationen sammeln. Er schreibt: “Die Sanskrit-Kommentatoren sind der festen Ansicht, dass diese Aussendung des Bewusstseins keine “imaginäre” ist.”

Zudem gehe das Austreten des Eintretens in einen anderen Körper voraus, wie es in einigen Sutras (III-39) zuvor beschrieben wurde:

Yoga Sutra III-39: Werden die Ursachen des Gebundenseins aufgehoben, kann der Yogi durch das Wissen um die Durchgänge in den Körper eines anderen eintreten

Realität einer Außerkörper-Erfahrung

Mit Bahih akalpita vritti sagt Patanjali: Der Gedanke an das „Hinausgehen“ des Geistes ist nicht eingebildet. Vielmehr ist es eine Seite der Wirklichkeit, die wir sonst übersehen. Stell dir vor, du sitzt meditierend da und plötzlich löst sich das Gefühl, fest in deinem Körper zu stecken. Dein Bewusstsein weitet sich wie ein leuchtendes Feld – so beschreiben es erfahrene Yogis. Swami Sivananda etwa erklärt, dass das Bewusstsein im «Maha-videha»-Zustand praktisch aus dem Körper hinausfließt und dabei das Gefühl der Allgegenwart bekommt.

- Bahih akalpita vritti: Praktisch bedeutet das, du übst dich darin, deine Gedankenflut nach außen zu richten, aber eben nicht als Fantasie. Der Fokus liegt auf deinem reinen Wahrnehmen, das frei von Körper-Vorstellungen ist.

- Licht und Schleier: Das Sutra betont weiter, dass durch diesen Schritt der Schleier (āvaraṇa) vor deinem inneren Licht fällt. Anders gesagt: Deine wahre Natur, das Licht des Selbst (prakāśa), wird sichtbar.

Prakāśa – das, was sieht, ohne zu schauen

Was meint Patanjali, wenn er sagt: Der Schleier über dem Licht wird aufgehoben, sobald du außerhalb des Körpers verweilst? Oben findest du einige Übersetzungsvarianten dafür. Wie kann man Prakāśa interpretieren?

Prakāśa ist nicht einfach irgendein Licht. Kein Licht wie aus einer Glühbirne. Es ist auch kein Licht, das du in Visionen „siehst“. Nein, es steht für das, was alles Sehen erst möglich macht. Das Licht hinter den Gedanken. Hinter dem Denken. Hinter dem Ich. Es ist das, was bleibt, wenn du dich selbst nicht mehr in Rollen, Namen oder Formen verstrickst.

Manche sagen: Das ist das Bewusstsein selbst. Andere sagen: Es ist die reine Intelligenz, die alles durchleuchtet – nicht als Bewertung, sondern als waches, stilles Wahrnehmen. Und wieder andere sagen: Es ist das, was in dir war, bevor du gelernt hast, „ich“ zu sagen.

Der Schleier – was ihn bedeckt

Und warum sehen wir es nicht? Weil da dieser berühmte Schleier ist: āvaraṇa.

Was ist dieser Schleier? Unter anderem:

- Deine Gedanken, die sich um dich selbst drehen wie um ein Lagerfeuer

- Deine Emotionen, die dich in Geschichten ziehen

- Dein Körpergefühl, das dir sagt: „Hier hört mein Selbst auf“

Dieser Schleier ist keine große kosmische Verschwörung. Er ist schlicht das, woran du dich gewöhnst, Tag für Tag. Die Ich-Illusion. Der Körper-Ich-Autopilot. Und solange du das nicht durchschaust, wirkt prakāśa wie verborgen. Nicht weg – nur überlagert. Wie ein Licht, das immer da ist, aber hinter Nebelwänden pulsiert.

Was heißt nun: „außerhalb des Körpers verweilen“?

Hier wird's spannend. Patanjali sagt nicht, du sollst den Körper hassen, ignorieren oder aufgeben. Sondern: erkenne, dass du nicht auf ihn reduziert bist.

Wenn du meditierst und deine Aufmerksamkeit über deine Hautgrenze hinaus dehnst, geschieht etwas Seltsames:

Du beginnst dich zu spüren – nicht mehr als jemand mit Form, sondern als etwas Weites, Leichtes, Unfassbares.

Und in genau dieser Weite – jenseits des Körpers, jenseits der Gedanken – beginnt prakāśa zu leuchten. Nicht, weil es vorher nicht da war, sondern weil du endlich still genug wirst, es wahrzunehmen.

Wie fühlt sich dieses Licht an?

Es lässt sich wohl nicht in Worte fassen, manche sprechen von ...

- Stille, die nicht leer ist, sondern leuchtend wach

- Ein inneres Pulsieren, das nichts will, nichts muss – aber alles durchdringt

- Das Gefühl, dass du gerade nicht denkst, aber alles verstehst

Kein Drama. Kein Feuerwerk. Eher wie der Moment, wenn morgens die Sonne aufgeht und du merkst: Ich war schon wach – ich hab’s nur vergessen.

Fazit:

Prakāśa ist dein ursprüngliches Sein. Es ist da, seit du da bist – und sogar davor. Der Schleier ist nichts Fremdes, sondern dein gewohntes Muster, dich zu identifizieren: mit Körper, Geschichte, Gefühl. Kein Ziel, das du erreichen musst. Vielmehr ein Licht, das du wiedererkennst.

Wie genau vorgehen?

Voraussetzungen und Vorbereitungen für Samyama und Siddhis

Voraussetzungen für Samyama und Siddhis

Um Samyama – die kombinierte Praxis von Konzentration, Meditation und Versenkung – erfolgreich üben zu können, müssen bestimmte psychologische und spirituelle Voraussetzungen erfüllt sein. Einig sind sich die traditionellen wie modernen Lehrer, dass der Geist des Übenden ausreichend gereinigt und gesammelt sein muss. Das bedeutet: innere Stabilität, relative Gedankenstille und Freiheit von starken emotionalen Aufwallungen als Grundlage. Es bedarf eines Maßes an Konzentrationskraft, Achtsamkeit und Gelassenheit gegenüber Sinnesreizen, damit die Aufmerksamkeit vollständig nach innen gelenkt werden kann. Besonders hervorgehoben wird die Haltung der Nicht-Verhaftung (Vairagya): Der Yogi soll nicht mehr an gewöhnlichen Sinnesfreuden oder Erfolgserlebnissen hängen, sondern eine innere Unabhängigkeit davon kultiviert haben.

Darüber hinaus betont der yogische Weg, dass die grundlegenden Stufen des Achtgliedrigen Pfades gefestigt sein sollen, bevor man sich höheren Techniken wie Samyama widmet. Konkret bedeutet dies: Yama und Niyama – die ethischen Prinzipien und Selbstdisziplinen – sollten im Leben des Übenden verankert sein, um mentale Unruhe und konflikthafte Begierden zu minimieren. Die Praxis von Asana (Körperübungen) und Pranayama (Atemlenkung) baut Spannungen und Rastlosigkeit ab und stabilisiert Körper und Nerven, was indirekt dem Geist zugutekommt. Pratyahara, das systematische Zurückziehen der Sinne, ist ebenfalls eine entscheidende Vorstufe: Erst wenn die Aufmerksamkeit nicht mehr unwillkürlich von äußeren Eindrücken gesteuert wird, kann echte Konzentration nach innen entstehen. Diese Vorarbeiten schaffen den Nährboden, auf dem Samyama gedeihen kann. Ein Yogi, der Schritt für Schritt diesen Pfad gegangen ist, entwickelt die geistige Stärke und Reinheit, die nötig sind, um tiefe Versenkung zu erreichen – und in deren Folge können Siddhis überhaupt erst auftauchen.

Die Rolle von Entsagung und Ethik (Vairagya, Yama, Niyama)

Entsagung/Nichtanhaftung im Yoga, auf Sanskrit Vairagya, und die ethischen Richtlinien Yama und Niyama gehören zu den fundamentalsten Anforderungen, insbesondere wenn es um den Umgang mit Siddhis geht. Vairagya bedeutet ein inneres Losgelöstsein: der Übende übt sich darin, Verlangen und Anhaftungen aufzugeben – seien es sinnliche Genüsse, materielle Güter oder auch das Streben nach außergewöhnlichen Fähigkeiten. So kann der Yogi in die Tiefe von Samyama gelangen.

Die Geisteshaltung von Vairagya ist auch hilfreich dabei, dass aufkommende Siddhis den Yogi nicht verführen. Nur wer in Gleichmut gegenüber allen Phänomenen bleibt, kann übernatürliche Wahrnehmungen haben, ohne vom eigentlichen Pfad abzukommen. Patanjali nennt Vairagya nicht umsonst bereits im ersten Kapitel als Schlüssel zur geistigen Stille: Das fortwährende Loslassen verhindert, dass der Geist neue Wellen von Begierde und Ego-Stolz bildet.

Ergänzend dazu bilden Yama und Niyama das moralische Fundament. Die fünf Yamas – etwa Gewaltlosigkeit (Ahimsa), Wahrhaftigkeit (Satya) oder Nicht-Gier (Aparigraha) – und die fünf Niyamas – etwa Reinheit (Shaucha) und Selbststudium (Svadhyaya) – sorgen dafür, dass der Charakter und Lebenswandel des Yogis ethisch ausgerichtet sind. Warum ist das so wichtig in Bezug auf Siddhis? Zum einen reinigt moralisches Verhalten das Herz und mindert egoistische Tendenzen, was die Wahrscheinlichkeit von Missbrauch oder falscher Identifikation mit Kräften reduziert. Zum anderen stabilisieren Yama und Niyama den Geist: Ein Gewissen, das frei von Schuld und Zwiespalt ist, kommt leichter zur Ruhe. Traditionell heißt es, dass Siddhis nur einem Yogi dauerhaft und gefahrlos zufallen, der Tugend und Selbstbeherrschung verkörpert. Andernfalls können Machtgefühle, Hochmut oder unethische Versuchungen die Folge sein. Daher lehren die Yogameister, dass jede Erweiterung der Fähigkeiten mit entsprechender Demut und Verantwortungsbewusstsein einhergehen muss – Qualitäten, die durch die Befolgung von Yama und Niyama kultiviert werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Vairagya und die ethische Praxis sind Förderer und Schutzmechanismus auf dem Weg zur höheren Erkenntnis. Sie erleichtern das Eindringen in lang anhaltende innere Stille bei voller Bewusstheit und bewahren den Übenden davor, die Richtung zu verlieren, wenn Siddhis auftauchen. Ein Yogi, der Entsagung übt und ethisch gefestigt ist, wird die verfeinerten Sinneswahrnehmungen zwar registrieren, aber weder missbrauchen noch für wichtiger halten als das letztendliche Ziel – die Erkenntnis des wahren Selbst (Purusha) und die Befreiung.

Vorbereitende Techniken für Samyama und verfeinerte Wahrnehmung

Um den Geist auf Samyama und mögliche subtile Wahrnehmungen vorzubereiten, empfehlen Yogalehrer seit jeher verschiedene unterstützende Techniken. Insbesondere folgende Ansätze haben sich als hilfreich erwiesen:

- Yama und Niyama hatten wir schon, empfohlen wird auch eine stabile und bequeme Sitzhaltung (Asana).

- Pratyahara (Zurückziehen der Sinne): In dieser fünften Stufe des Raja Yoga lernt der Übende, die Aufmerksamkeit von äußeren Sinnesobjekten abzuziehen. Praktisch wird Pratyahara z.B. geübt, indem man sich in Entspannung auf innere Wahrnehmungen konzentriert und äußere Reize ausblendet – etwa durch Augen schließen, in Stille sitzen oder Visualisierungen. Dadurch werden die Sinne „nach innen gezogen“. Ein trainiertes Pratyahara ist die Voraussetzung dafür, dass in Samyama die verfeinerten, inneren Sinneswahrnehmungen auftauchen können. Erst wenn die gewöhnlichen Sinnesreize an Macht verlieren, entsteht Raum für das subtile innere Hören, Sehen etc.

- Pranayama (Atemkontrolle): Gezielte Atemübungen beruhigen das Nervensystem und sammeln den Geist. Durch Regulierung (Patanjali nennt Verlängerung und Verfeinerung) des Atems – etwa mittels tiefer Bauchatmung, Wechselatmung (Nadi Shodhana) oder einfach nur der Verlängerung der Ausatmung – wird der Geist fokussiert und der Energiefluss harmonisiert. Patanjali selbst führt Pranayama als wichtige Vorstufe zu Dharana (Konzentration) an. Ein gleichmäßiger, feiner Atem fördert eine introvertierte Aufmerksamkeit und kann latente Energien (Prana) wecken. Insbesondere fortgeschrittene Pranayamas, die mit Konzentration auf Energiezentren (Chakras) verbunden sind, schulen die Wahrnehmung des inneren Raums. Dadurch wird der Yogi empfänglicher für subtile Empfindungen – eine essenzielle Vorbereitung, um in tiefere Meditation vorzudringen, wo sich Siddhis zeigen könnten.

- Optional: Yoga Nidra (Yogischer Tiefenentspannungszustand): Yoga Nidra ist eine geführte Meditation, die den Körper in vollständige Entspannung versetzt, während der Geist hellwach bleibt. In diesem Schwebezustand zwischen Wachen und Schlaf treten Gehirnwellen auf, die für Aufnahmefähigkeit und Intuition förderlich sind. Die Praxis von Yoga Nidra hilft, unbewusste Verspannungen und mentale Blockaden abzubauen. Sie schult außerdem die Fähigkeit, bewusst ins Unterbewusstsein hineinzulauschen, ohne einzuschlafen. Diese Fertigkeit – entspannt und zugleich aufmerksam nach innen zu schauen – ist eine direkte Vorbereitung auf Samyama. Ein Yogi, der Yoga Nidra meistert, kann seine Aufmerksamkeit lange nach innen richten, was die Kontinuität von Dharana/Dhyana fördert. Zugleich fördert Yoga Nidra einen Zeuge-Geist („Sakshi-Bhava“), der Phänomene beobachten kann, ohne sich damit zu identifizieren – hilfreich, um etwaige Siddhi-Erfahrungen nüchtern zu betrachten. Hier findest du die konkrete Übungsanleitung.

- Optional: Japa (Mantra-Wiederholung): Die Rezitation oder mentale Wiederholung eines Mantras gilt als eine der wirkungsvollsten Konzentrationshilfen. Durch Japa wird der rastlose Geist schrittweise beruhigt und auf einen Klang oder eine heilige Silbe ausgerichtet. Das kontinuierliche Wiederholen – ob laut, leise oder innerlich – bündelt die Gedankenströme und führt zu tiefer Meditation. In vielen Yoga-Traditionen heißt es, ein Mantra reinige den Geist und öffne das Herz. Praktisch bewirkt Japa, dass störende Gedanken in den Hintergrund treten und eine spirituelle Schwingung den Vordergrund einnimmt. Dies bereitet auf Samyama vor, indem das Mantra wie ein Anker für Dharana dient und nahtlos in Dhyana übergehen kann. Zudem kann intensives Mantra-Japa dazu führen, dass der Übende das Mantra schließlich innerlich „hört“, ohne aktives Tun – eine Form von subtiler Wahrnehmung, die als Siddhi betrachtet werden könnte (z.B. Nada-Anubhava, das innere Klang-Erlebnis). Selbst wenn solche Phänomene nicht explizit gesucht werden, stärkt Japa in jedem Fall die Konzentration, Hingabe und Vairagya. Diese Qualitäten schützen und begleiten den Yogi, falls sich verfeinerte Sinneswahrnehmungen einstellen.

Zusammengefasst dienen Pratyahara, Pranayama, Yoga Nidra und Japa als (nicht unbedingt notwendige aber) hilfreiche Bausteine in der Vorbereitung auf Samyama. Sie entwickeln die nötige geistige Disziplin, Sammlung und Reinheit, um die im Yoga-Sutra beschriebenen Fähigkeiten zu ermöglichen (garantieren aber deren Auftreten nicht). Gleichzeitig fördern sie die Haltung von Losgelöstheit und innerer Ruhe, sodass der Yogi bereit ist, Siddhis weder zu erzwingen noch zu fürchten, sondern sie im richtigen Geist zu integrieren. Jede dieser Techniken ist für sich schon eine wertvolle Übung; im Zusammenspiel ebnen sie den Weg zu den tieferen Erfahrungen des Yoga – bis hin zur Pratibha, dem aufblitzenden inneren Wissen, und darüber hinaus zum endgültigen Ziel des Yoga, der Verwirklichung des Selbst.

🌀 Samyama-Reife-Check

Samyama – die Kombination aus Konzentration, Meditation und tiefer Versenkung – ist eine hochentwickelte Praxis im Yoga. Doch ist sie für jeden und zu jeder Zeit sinnvoll? Mit diesem kurzen Selbsttest kannst du einschätzen, ob dein Geist bereit ist, sich auf diese subtile Form des inneren Forschens einzulassen.

So geht's: Beantworte die Fragen ehrlich und spontan. Am Ende erhältst du eine Einschätzung und eine Empfehlung für deinen nächsten Schritt.

Zeitleiste: Pfad zu Samyama und den Siddhis

Diese Zeitleiste zeigt dir die Stufen des Yogawegs, die nötig sind, um in den Zustand von Samyama zu kommen – und wie daraus Siddhis (verfeinerte Sinneswahrnehmungen) spontan entstehen können.

🪷 Yama & Niyama

Ethische Grundlagen & Selbstdisziplin: z. B. Gewaltlosigkeit, Wahrhaftigkeit, Reinheit. Sie bereiten deinen Geist auf Tiefe und Klarheit vor.

🧘 Asana

Stabiler, bequemer Sitz. Der Körper wird still, der Atem ruhig – beides ist nötig für längere innere Versenkung.

🌬️ Pranayama

Atemkontrolle als Brücke zur inneren Wahrnehmung, Pantanjali empfiehlt, Ausatmung und Einatmung und Anhalten zu verlängern und zu verfeinern. Dieses Pranayama beruhigt das Nervensystem und bereitet den Geist auf Fokus vor.

👁️ Pratyahara

Zurückziehen der Sinne. Der Blick geht nach innen. Die Außenwelt verliert an Bedeutung. Jetzt beginnt echte Sammlung.

🎯 Dharana

Konzentration auf ein Objekt (z. B. Licht, Atem, Mantra). Der Geist bleibt bei einem Punkt – erste Form von Meditation.

🧘♀️ Dhyana

Meditation. Der Fokus wird fließend, mühelos. Es gibt keine Unterbrechungen mehr – reines Verweilen im Beobachteten.

🌌 Samadhi

Verschmelzen mit dem Objekt. Kein „Ich meditiere“ mehr – nur noch reines Sein. Dies ist der Eingang in tiefe Einsicht.

✨ Übergang zu Samyama

Wenn Dharana, Dhyana und Samadhi auf dasselbe Objekt gerichtet sind – ohne Unterbrechung –, kann daraus Samyama entstehen. Dann ist der Geist hochfokussiert, durchlässig und empfänglich für tiefe, intuitive Erkenntnis.

🌟 Was entsteht daraus?

Spontan kann es geschehen, dass sich ein Siddhi zeigt, du z. B. feiner hörst, spürst, siehst – nicht mit den Sinnen, sondern von innen heraus. Denke immer daran: Siddhis sind kein Ziel, aber ein möglicher Meilenstein auf deinem Weg.

Samyama, der Dreiklang aus Dharana (Konzentration), Dhyana (Meditation) und Samadhi (Überbewusstsein) auf ein Meditationsobjekt ist das Mittel der Wahl für den Yogi, um die in Kapitel III des Yogasutra besprochenen Siddhis auszuüben.

Welches Objekt der Achtsamkeit legen?

In diesem Fall ist das Objekt der Konzentration/Meditation nicht so einfach zu benennen. Worauf übst du nun Samyama, wenn das Sutra so vage spricht von „unvorstellbaren äußeren Gedankenschwingungen“?Wortwörtlich heißt es in etwa: “unvorstellbare äußere Bewegungen des Geistes” oder “Gedankenwellen eines Geistes außerhalb eines Körpers”, “nicht vorstellbare Seinsweisen” oder Ähnliches.

Schauen wir uns weitere Übersetzungsvarianten an:

- Iyengar: “Indem er sein Samyama auf das Bewusstsein richtet …”

- Sukadev schlägt hier die Vorstellung von etwas Göttlichem oder Ewigem vor.

- Prabhavanda übersetzt “Gedankenwellen eines Geistes, wenn er vom Körper getrennt ist” vor.

- Barbara Miller interpretiert diese Stelle folgendermaßen: “Drehen des Gedankens ohne Bezug auf die äußere Welt.”

- Andere wie Hariharananda Aranya meinen, es ginge darum, die “Vorstellung außerhalb, d.h. unverbunden mit dem Körper” zu halten.

- Andere wie Chip Hartranft sehen hier die Vorgehensweise in einem Bewusstsein, dass sich vollständig von Äußerlichkeiten löst.

Letztlich geht es (vermutlich) vor allem darum, den Geist jenseits der üblichen Sinneseindrücke zu halten. Das kann heißen, dass du statt auf konkrete Formen auf dein reines Bewusstsein selbst fokussierst. Manche Lehrer empfehlen: Lenke deinen Geist gedanklich ganz in die Weite hinter deinem Körper oder in das grenzenlose Licht des Raumes. In dieser Vorstellung lässt du alle „Ich-bin-der-Körper“-Gedanken los.

Ein Bild dafür: Dein Bewusstsein ist wie eine Kerze – übe dich darin, nur die Flamme zu betrachten, ohne sie mit dem Körper zu verbinden. Patanjali würde sagen: Samyama richte sich auf diese „Hinaus-Bewegung“ des Bewusstseins.

- Raum statt Körper: Stell dir vor, deine Achtsamkeit wandert über die Haut hinaus in den weiten Raum um dich. Fühle, wie du im ganzen Raum existieren könntest, nicht nur in deinem Körper. (Im Sutra III.43 war schon von ākāśa die Rede, dem allumfassenden Raum.)

- Reines Gewahrsein: Beobachte dich selbst losgelöst. Du konzentrierst dich nicht auf Essen, Geräusche oder Bilder, sondern darauf, du selbst als reines Gewahrsein zu erfahren. Wenn Gedanken aufkommen, betrachte sie von außen, ohne dich mit ihnen zu identifizieren.

Mögliche Samyama-Bilder

- Lichtfeld: Visualisiere deinen Geist als helles Licht, das frei im Raum schwebt. Du siehst deinen Körper aus dieser Perspektive, aber nimmst ihn nur als unwichtiges Objekt wahr.

- Vogelperspektive: Versuche innerlich, dich von oben über deinem Körper zu sehen – als würdest du fliegen. Dieses Abstandhalten ist ein erster Schritt zur Entkörperlichung.

- Unendlicher Raum: Fokussiere dich auf ein Gefühl von Weite oder Stille, ohne Ränder. Du kannst dir vorstellen, dein Bewusstsein sei mit einem unendlichen Sternenhimmel verbunden oder ein Feld ohne Grenzen.

🧘♂️ Möglicher Ablauf einer Samyama-Sitzung

Schritt 1: Körper spüren – um ihn dann zu vergessen

Bevor du „außerhalb“ sein kannst, musst du wissen, wo du gerade noch „drin“ bist. Also: Spüre deinen Körper von innen. Vom Nacken bis zu den Zehen. Sag deinem Körper innerlich: Danke, du hast deinen Job gemacht. Jetzt darfst du Pause machen.

Dann wird’s spannend: Lass deinen Fokus nach außen wandern. Nicht mehr im Körper, sondern außerhalb. Stell dir vor, dein Bewusstsein weitet sich aus. Erst 10 cm über der Haut. Dann 1 Meter. Dann der ganze Raum. Und irgendwann ist da nur noch: Weite. Kein Rand, keine Form. Nur Präsenz.

Schritt 2: Samyama starten – mit sanfter Konzentration

Wichtig: Du bleibst ganz still in dieser Ausweitung. Nicht analysieren, nicht fantasieren. Einfach verweilen. Das ist Samyama in Aktion: erst Dharana (fokussieren auf das „Draußen“), dann Dhyana (loslassen im Meditationsfluss), schließlich Samadhi (nichts mehr von dir als getrennt empfinden). Kein Dreikampf – eher ein Fluss mit drei Tiefen.

Du wirst merken: Es braucht Mut. Du verlierst für einen Moment das „Ich-bin-hier-in-diesem-Körper“-Gefühl. Und das Ego ruft: Hilfe, ich löse mich auf!. Ja, genau. Gut so.

Wenn du Glück hast, kommt für ein paar Sekunden dieses Gefühl: Ich bin nicht mein Körper. Ich bin nur dieses stille, weite Bewusstsein.

Bei Sutra III-43 findest du eine weitere Vorgehensmöglichkeit für deine Samyama-Sitzung zum Verlassen des Körpers:

Yoga Sutra III-43: Samyama auf die Verbindung von Raum (Akasha) und Körper und der Vorstellung, leicht wie Baumwolle zu sein, führt zur Fähigkeit, sich frei im Raum bewegen zu können

Übungsansätze für den Alltag

- Alltagstransfer Nr. 1: Der Raum zwischen Reiz und Reaktion

Nimm dir heute mal vor: Wenn jemand dich antriggert, bleibst du für eine Sekunde außerhalb. Nicht im Körper, der sofort schreien oder sich verteidigen will. Nicht im Kopf, der recht haben muss. Sondern im Raum drumherum. Beobachte. Atme. Und antworte dann – aus der Weite heraus. Du wirst staunen, wie wenig du plötzlich sagen musst. - Alltagstransfer Nr. 2: Körperlos duschen

Klingt seltsam, funktioniert. Stell dich unter die Dusche und schließe die Augen. Spüre das Wasser – aber so, als wäre da kein Körper. Nur Empfinden. Nur Kontakt mit der Außenwelt, ohne „Ich“. Ein paar Sekunden reichen. Und plötzlich duschst du wie ein Mönch in einer Höhle in den Himalayas. Fast. - Alltagstransfer Nr. 3: Bewusst „nicht reagieren“

Wenn dein Handy piept – schau nicht sofort drauf. Werde still. Frag dich: Bin ich gerade nur ein Körper, der auf Reize springt? Oder ein bewusstes Wesen, das entscheidet, worauf es reagiert?

Dieser Mini-Moment ist praktisches Samyama: Konzentration auf Bewusstsein, nicht auf Reiz.

Wie fühlt sich das an? (Erlebte Perspektive)

Vielleicht kennst du Momente in tiefer Meditation, in denen das „Ich“ plötzlich schwindet – ein Gefühl absoluter Weite und Ruhe. Genau das ist ein Vorgeschmack auf Mahā-videha. In solchen Momenten verschwindet die 3D-Illusion der eigenen Person: Du bist nicht mehr dein Körper, sondern reines, ungeteiltes Bewusstsein. Swami Krishnananda beschreibt es so, als würde man „disembodied“ werden – im wörtlichen Sinne seelenlos, schutzlos – und dabei alle Welt sein. Sein Fazit: Sobald der Schleier fällt, erkennst du, dass du selbst das gesamte Universum durchdringst.

Erfahrungsberichte sprechen von einer Licht- und Liebesqualität in solchen Zuständen. Du legst quasi „neue Kleidung“ an – die kausalen Felder des Bewusstseins – und die alte Hülle (dein Person-Ego) fällt weg wie ein ausrangiertes Gewand. Dieses Bild findet sich in alten Sutren (Yoga III.39, III.43 u.a.), in der Bhagavad-Gita (2.20 – 22) und später bei Advaita-Lehrern: Alles, was du je warst, war nicht bloß Haut und Knochen, sondern reines Sein (Sat‐Chit‐Ananda). Patanjali nennt das Ergebnis dieses Prozesses nichts Geringeres als Erleuchtung: Keine Täuschung mehr zwischen dir und der Wirklichkeit.

Kommentar von Vyasa zu Sutra 3.44

Erläuterungen zu Vyasa

Vyasa war ein indischer Philosoph des 5. bzw. 6. Jahrhunderts nach Christi, der den ältesten überlieferten Kommentar zum Yogasutra des Patanjali schrieb. Der Text wird Yogabhashya (wörtlich "Kommentar (Bhashya) zur Yogaphilosophie") genannt und um 600 nach Christi datiert. Vyasas Kommentare zu den Sutras sind oftmals recht kurz.

Ohne Vyasas Kommentar wären viele Sutras heute fast unverständlich. Manche Gelehrte sagen, der Text ist erst durch den Kommentar wirklich „lesbar“.

Vyāsa war vielleicht/wahrscheinlich kein einzelner Autor, sondern ein Titel, der mehrere Kommentatoren der indischen Tradition umfasst. Die Stimme, die wir im Yogasutra-Kommentar hören, ist also vielleicht ein Chor.

Vyasas Yogabhashya wurde im 8./9. Jh. von Shankara (788–820 n. Chr, indischer Gelehrter, Vedanta-Philosoph, Begründer der Advaitavedānta-Tradition) kommentiert. Sein Kommentar nennt sich Yogabhashyavivarana, Vivarana ist ein Unterkommentar.

Auch Vachaspati Mishra hat einen frühen, berühmten Kommentar zum Yogasutra geschrieben. (Meine Quellen für diese Kommentare waren unterschiedliche Bücher und Webseiten, zum Beispiel Legget (siehe Literatur) und wisdomlib.org/hinduism/book/yoga-sutras-with-commentaries/). Ich gebe hier diese Kommentare in für mich relevanten Auszügen in Worten wieder, die für mich den Sinn in heutigen Worten am besten wiedergeben. Dies ist explizit kein Bemühen, die Originalkommentare wortgetreu wiederzugeben. Fehlinterpretationen sind natürlich in meiner Verantwortung.

Du siehst etwas anders, hast einen Fehler gefunden oder möchtest etwas ergänzen? Bitte schreibe dies unten bei "Ergänzungen von dir".

Die Kommentare von Vyasa, Mishra und Shankara sind oft wörtlich übersetzt worden, zum Beispiel bei den oben angegebenen Quellen.

Vyasa unterscheidet zwischen zwei Formen der körperlosen Konzentration – einer Art „Vorübung“ und dem eigentlichen Ziel. Und das ist alles andere als reine Theorie. Es geht um echte Bewusstseinsarbeit, die man nicht aus einem Buch, sondern nur durch Erfahrung begreifen kann.

🪞 1. Die eingebildete körperlose Konzentration (kalpita videhā)

Laut Vyasa kann der Geist in einem meditativen Zustand beginnen, sich auf etwas außerhalb des Körpers zu richten – ohne den Körper tatsächlich zu verlassen. Man sitzt also ganz real auf seinem Kissen, spürt vielleicht noch den Atem, aber innerlich „arbeitet“ der Geist außerhalb der gewohnten Begrenzungen.

Vyasa nennt das eine „eingebildete“ Körperlosigkeit – im Sinne von vorgestellt, nicht im Sinne von falsch. Es ist ein erster Schritt, eine innere Simulation. Man übt quasi, wie sich körperloses Bewusstsein anfühlen könnte, während man noch sicher im physischen Raum verankert ist.

Das ist wie beim Flugsimulator: Man fliegt noch nicht wirklich, aber man gewöhnt sich an die Steuerung. Für viele Meditierende ist das der Alltag – Momente, in denen man nicht mehr vollständig im Körper verhaftet ist, aber eben auch nicht ganz „draußen“.

🟡 Praxistipp: In der Meditation kannst du damit experimentieren, deinen geistigen Fokus hinter deinen Körper zu legen. Stell dir vor, dein Bewusstsein weitet sich nach hinten, oben oder seitlich aus – ohne dass du dich verlierst oder dissoziierst.

🌌 2. Die tatsächliche körperlose Konzentration (mahā videhā)

Jetzt wird’s spannend. Wenn der Yogi über diese vorbereitende Phase hinausgeht, kann sich das Bewusstsein so weit lösen, dass es nicht mehr an den Körper gebunden ist. Der Körper wird buchstäblich nicht mehr gebraucht, um zu denken, zu fühlen oder zu sein.

Vyasa spricht dann von der tatsächlichen körperlosen Konzentration – mahā videhā, der großen Körperlosigkeit. Der Geist operiert vollständig jenseits des physischen Rahmens. Das ist kein tranceartiges Wegtreten, sondern ein klares, waches Funktionieren außerhalb der Körpergrenzen.

Für die yogische Praxis bedeutet das: Man hat gelernt, den Körper nicht als Zentrum des Selbst zu betrachten. Er ist wie ein Fahrzeug – nützlich, aber nicht identitätsstiftend.

🔥 Der spirituelle Effekt: Schleier weg, Licht da

Was bringt das Ganze? Vyasa erläutert: Durch diese Form der Konzentration wird der Schleier, der das wahre Licht des Bewusstseins bedeckt, aufgelöst. Dieser Schleier besteht laut ihm aus den drei Aspekten:

- Leiden (duḥkha) – die ewige Identifikation mit Schmerz und Mangel

- Handlung (karma) – der Automatismus unserer Gewohnheiten

- Verwirklichung (bhavana) – die ständige Selbsterzeugung des Ego-Ichs

Diese drei entstehen aus Rajas (Unruhe, Aktivität) und Tamas (Trägheit, Dunkelheit) – zwei der drei Grundqualitäten (Gunas), die unser mentales Klima bestimmen. Wenn du es also schaffst, mahā videhā zu stabilisieren, hebst du dich über diese alten Muster hinaus. Der Geist wird lichtvoll, klar und durchlässig. Nicht mehr „du in der Welt“, sondern die Welt in dir.

Verse aus der Bhagavad Gita zur großen Körperlosigkeit

Im zweiten Kapitel heißt es dort:

- 2-15: Den Menschen, oh Arjuna, den sie nicht aus der Ruhe bringen, der gleich gegenüber Unangenehm und Angenehm ist, der innerlich gefestigt ist, der ist bereit für die [oder das Erlebnis der] Unsterblichkeit.

- 2-16: Von der Unwirklichkeit gibt es kein Sein, vom Wirklichen gibt es kein Nichtsein. Die Essenz dieser beiden wird von den Wahrheitssehern gesehen.

- 2-17: Erkenne das als unzerstörbar, das all dies ausgebreitet hat. Nichts und niemand kann die Zerstörung dieses Unzerstörbaren hervorrufen.

- 2-18: Sie enden, heißt es, diese Körper des ewigen Körperhabenden, des Unzerstör- und Unabmessbaren. Deshalb kämpfe darum, oh Arjuna.

- 2-19: Wer diesen Menschen als tötenden sieht, und wer ihn als getötet glaubt, hat kein Verständnis. Weder tötet dieser, noch wird er getötet.

- 2-20: Er ist weder geboren noch stirbt er je. Er ist nicht entstanden und hört nicht auf zu sein. Ungeboren, ewig, ununterbrochen bleibend, sehr alt, wird er nicht sterben, wenn der Körper getötet wird.

- 2-21: Wer über diesen Unzerstörbaren, Ewigen, Ungeborenen, Unvergänglichen in Kenntnis ist, oh Arjuna, wie könnte dieser jemanden töten lassen oder jemanden töten?

- 2-22: Wie ein Mensch abgenutzte Kleidung ablegt und andere, neue überzieht, so legt der Körperhabende abgenutzte Körper ab und geht in neue ein.

Ein Blick nach Tibet: Rigpa, das nackte Gewahrsein

Was Patanjali als das „innere Licht“ (prakāśa) beschreibt, nennen die Dzogchen-Lehrer Tibets schlicht und zugleich radikal rigpa, „innerste Natur des Geistes“ – das ursprüngliche Gewahrsein, das immer schon da ist, wenn du aufhörst, dir selbst im Weg zu stehen. Kein Konzept, kein Objekt, kein Körper – einfach Sein in reiner Präsenz.

Der entscheidende Unterschied zur klassischen Yogatradition? Dzogchen lehrt keine mühsam zu erreichende Erfahrung. Du musst nicht erst deinen Geist reinigen, den Körper transzendieren, Samyama vollenden und dann irgendwann vielleicht durch einen Schleier brechen. Rigpa ist jetzt da. Kein Schleier. Keine Entfernung. Nur du und deine Fähigkeit, still genug zu werden, um es zu bemerken.

Klingt einfach? Ist es nicht. Denn was dich davon abhält, ist genau das, was auch Patanjali beklagt: die ständige Identifikation mit Körper, Gedanken, Ego und Geschichte. Der Glaube: „Ich bin dieser Körper. Ich bin dieser Verstand. Ich bin dieses Drama.“

In Dzogchen wird dieses falsche Selbst als eine Art energetischer Knoten verstanden – ein Gewirr aus Projektionen, Anhaftung und konditionierter Wahrnehmung. Der Weg hinaus? Nicht durch Kampf, sondern durch Erkennen. Erkennen, dass du rigpa bist. Dass du nie nicht außerhalb des Körpers warst – du hast es nur vergessen.

Wenn du also Samyama auf „außerhalb des Körpers“ übst, tust du in Wahrheit dasselbe wie ein Dzogchen-Praktizierender in der ruhenden Präsenz. Du lässt die Form los, nicht um sie zu meiden, sondern um zu merken: Die Form war nie das Wesentliche.

Namkhai Norbu, einer der großen Dzogchen-Lehrer des 20. Jahrhunderts, hat diesen Zustand gerne so beschrieben: „Sei wie der Himmel – der die Wolken kommen und gehen lässt, aber selbst nie unterbrochen wird.“ Klingt poetisch, ist aber real gemeint. Wenn du einmal rigpa geschmeckt hast – nicht als Idee, sondern als unmittelbare, greifbare Erfahrung – dann ist da nichts mehr zu tun. Kein Ziel mehr zu erreichen. Kein Siddhi mehr zu erlangen. Du bist angekommen. So liest man oft.

Verbleiben außerhalb des Körpers?

In Dzogchen wäre das fast schon eine naive Formulierung. Denn: Was heißt „außerhalb“, wenn es kein Innen mehr gibt, mit dem du dich identifizierst? In rigpa gibt es nur Raum – grenzenlos, zeitlos, formlos. Kein Du, kein Dort. Nur das, was sich selbst erkennt.

Und genau dort trifft sich Patanjali mit den Dzogchen-Meistern: im Licht jenseits des Denkens, in der radikalen Gegenwärtigkeit, in der Erkenntnis, dass die Freiheit immer schon da war – wir haben (vielleicht) nur vergessen, wie sie sich anfühlt.

Noch ein Übungsvorschlag zu Sutra III-44

Versuche dir vorzustellen, wie das wäre, wenn du “die große Körperlosigkeit” erreicht hast. Wenn du dich nicht mehr mit deinem Körper, nicht mehr mit deinen Gedanken und nicht mehr mit deinen Eigenschaften identifizierst.

Meine Erkenntnisse/Erfahrungen bei/mit dieser Übung

... oder kannst du eine andere Übung zum besseren Verständnis bzw. zum Erfahren dieser Sutra ergänzen?

Bliebe noch ...

- Astralreisen sind nicht unbedingt dasselbe wie Mahā-videhā

Während viele von außerkörperlichen Erfahrungen im Traumzustand berichten, zielt Mahā-videhā auf einen voll bewusst herbeigeführten Zustand – nicht auf ein flüchtiges Erlebnis. - Das innere Licht (prakāśa) ist nicht visuell gemeint

Viele meditierende erwarten „weißes Licht“. Tatsächlich beschreibt prakāśa das Bewusstsein vor jeder Form, nicht ein sichtbares Phänomen. - Yogis sprechen vom „Bewusstsein außerhalb des Körpers“, während sie noch im Körper sitzen

Es geht nicht um Verlassen des Körpers wie beim Tod, sondern um einen Wechsel der Wahrnehmung – körperliches Hiersein ohne körperliche Begrenztheit. - Dzogchen-Praktizierende sagen, rigpa sei „wie ein klarer Himmel ohne Wolken“

Die Idee gleicht Patanjalis prakāśa: Ein Zustand vollkommener Klarheit – ohne etwas zu „tun“. Das ist Praxis durch Nicht-Handeln. - Einige tibetische Mönche berichten, während tiefster Meditation vollständig schmerzunempfindlich zu sein

Nicht, weil der Schmerz nicht da wäre – sondern weil kein Ich mehr da ist, das sich damit identifiziert. - Nahtoderfahrungen weltweit ähneln oft Mahā-videhā-Beschreibungen

Etwa 80 % der Berichte beinhalten Licht, Ausdehnung und Ichlosigkeit – auch bei Menschen ohne spirituellen Hintergrund. - Es gibt moderne EEG-Studien, die zeigen, dass bestimmte Meditationszustände zu „körperunabhängiger Wahrnehmung“ führen können

Dies könnte man so deuten: Es passiert etwas real Messbares, wenn Menschen in tiefe meditative Zustände eintreten – die Gehirnaktivität verlagert sich.

Fazit

Sutra 3.44 beschreibt, wie du durch Samyama erkennst, dass du viel mehr bist als dein irdisches Selbst. Es motiviert dich, die Wahrnehmung radikal zu weiten, so dass nur noch das reine Licht deines Bewusstseins übrigbleibt. In diesem Sinn ist „Verbleiben außerhalb des Körpers“ kein Trick, sondern ein Zustand ungetrübter Erkenntnis.

Siehe auch folgende Sutras

Yoga Sutra I-19: Dieses [Virama Pratyaya oder Asamprajnata Samadhi] kann [auch] von Geburt aus, durch frühere Körperlosigkeit oder durch Verschmelzung mit der Natur (Prakriti) erlangt werden

Yoga Sutra III-4: Wenn die drei (Dharana, Dhyana, Samadhi) zusammen auf ein Objekt oder einen Ort angewendet werden, so wird dies Samyama genannt

Yoga Sutra III-43: Samyama auf die Verbindung von Raum (Akasha) und Körper und der Vorstellung, leicht wie Baumwolle zu sein, führt zur Fähigkeit, sich frei im Raum bewegen zu können

Yoga Sutra IV-31: Mit den Ende aller Verschleierungen und Unreinheiten erlangt der Yogi unendliche Erkenntnis und alles bisher – als normaler Mensch – Gewusste wird als winzig und unbedeutend erkannt

Ergänzungen und Fragen von dir zur Sutra

Ist etwas unklar geblieben? Kannst du etwas ergänzen oder korrigieren?

Der Stoff der Sutras ist für uns heutige Menschen nicht leicht zu verstehen. Ist im obigen Text irgendetwas nicht ganz klar geworden? Oder kannst du etwas verdeutlichen oder berichtigen? Eine eigene Erfahrung schildern ... Vielen Dank vorab für jeden entsprechenden Hinweis oder eine Anregung:

Videos zu Sutra III-44

Astralreisen – Kommentar von Sukadev zu Yoga Sutra - Kap. 3, Vers 44

Länge: 7 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Körperloser Zustand des Chitta – Kommentar von Anvita Dixit zu Yogasutra 3.44 (bei ihr Sutra 3.43)

Länge: 7 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Video von Ahnand Krishna zur Sutra

Kräfte von Samyama, Class 60: Asha Nayaswami zu Sutra 3:40-46

Länge: 75 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Beliebt & gut bewertet: Bücher zum Yogasutra

Patanjalis Yogasutra: Der Königsweg zu einem weisen Leben*

Von Ralph Skuban. Sehr hochwertig, viele kluge Gedanken. | Bei Amazon 🔎

Die Yogaweisheit des Patanjali für Menschen von heute*

Von Sukade Bretz. Fundierte Kommentierung mit vielen Praxis- und Alltagsauslegungen. | Bei Amazon 🔎

Yogasutra für Einsteiger: Entdecke die Seele des Yogas*

Von Mira Blumenberg. Momentan sehr beliebt auf Amazon, leicht geschrieben. | Bei Amazon 🔎

Alte Schriften auf Yoga-Welten.de

- Das Yogasutra – jede Sutra detailliert erläutert

- Die Hatha-Yoga-Pradipika – kapitelweise zusammengefasst

- Zusammenfassung der Bhagavad-Gita

- Eine kurze Zusammenfassung der Upanishaden und des Mahabharata

- Die Mandukya Upanishad – deutsche Übertragung

- Die Gheranda Samhita – kapitelweise zusammengefasst

- Yoga in der Bhagavad Gita – die bunte Vielfalt

➔ Zu allen alten Schriften auf Yoga-Welten.de

Weitere oft aufgerufene alte Schriften

- Yoga im Mahabmarata – erste Systematik

- Goraksa-Sataka – die älteste Hatha-Abhandlung

- Brahma-Sutra Bhashya von Sankara – der Kommentar von Sankara

- Mrigendra Tantra Yoga Pada

- Die Shiva Samhita