Kâyâkâshayoh sambandha-samyamât laghu-tûla-samâpattesh châkâsha-gamanam

कायाकाशयोः संबन्धसंयमात् लघुतूलसमापत्तेश्चाकाश गमनम्

Manchmal braucht es einfach ein bisschen Leichtigkeit im Kopf – und Patanjalis Sutra III-43 liefert genau das: eine Anleitung, mit dem Geist über Raum und Dichte zu springen. In dieser und den folgenden Sutras schildert Patanjali sogenannte Mahasiddhis, sehr (maha = groß) außergewöhnliche übersinnliche Kräfte. Es gab immer wieder Geschichten von Yogameistern, die solcherlei Fähigkeiten gehabt haben sollen. Patanjali startet in dieser Sutra mit dem Maha-Siddhi “Astralreise”.

Kurz zusammengefasst

- Samyama auf Körper‑Raum‑Verbindung

Der Übende richtet bewusst die Aufmerksamkeit auf die Verbindung zwischen Körper und Raum (Ākāśa), was zu einem tiefen Verständnis von Durchlässigkeit und Weite führt. - Leichtigkeit wie Baumwolle

Durch das geistige Einswerden mit dem Gefühl von Leichtigkeit, symbolisiert durch Baumwollfasern, erreicht man laut Patanjali einen Zustand innerer Gewichtsreduktion und mentaler Freiheit. - Erfahrungs‑Spektrum statt Ergebnisdruck

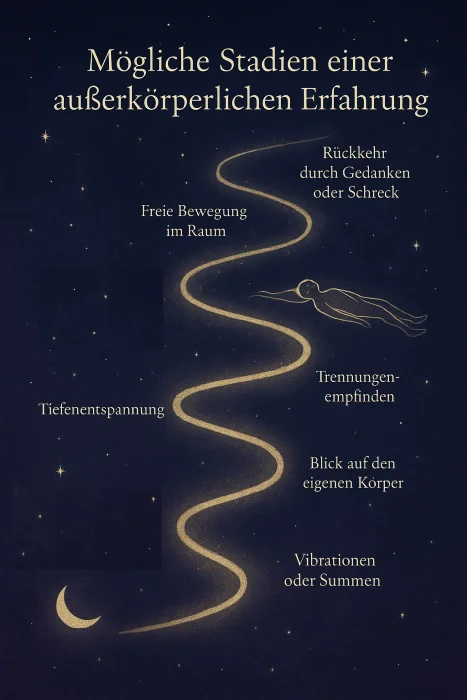

Die Praxis kann zu verschiedenen Erfahrungen führen – von Stille über Raumempfinden bis hin zu Out-of-Body-Erlebnissen oder tiefer Versenkung – und sollte als Spektrum verstanden werden, nicht als Ziel mit festem Ergebnis. - Astralreise: Wer reist, wohin?

Die Erfahrung kann als Reise des feinstofflichen Bewusstseins verstanden werden, das sich vom physischen Körper löst und sich im subtilen Raum bewegt. - Wissenschaftliche Perspektiven

Studien von Dr. Olaf Blanke und Dr. Bruce Greyson stützen Teilaspekte außerkörperlicher Erfahrungen als neurologische oder bewusstseinsphysiologische Phänomene, sind aber umstritten. - Moderne Interpretationen (Monroe, Theosophie, Nahtoderfahrungen)

Praktiker wie Robert Monroe haben Techniken entwickelt, die Samyama-ähnliche Zustände ermöglichen – etwa auditive Hilfsmittel – und viele berichten von extremer Klarheit oder visuellen Erfahrungen. - Vorsicht und Integration

Siddhis wie Astralreisen können psychisch (z. B. durch Panik oder den Kontakt mit ungünstigen mentalen Zuständen) ins Stolpern führen – daher ist geerdete Praxis und verantwortungsvoller Umgang wichtig.

Details und Erläuterungen zu allen Punkten im weiteren Artikel.

Bedeutung und Übersetzung des verwendeten Sanskrits

Hier sind zunächst die Übersetzungsmöglichkeiten für die einzelnen Wörter, damit du die Übersetzung selbst für ein besseres Verständnis anpassen kannst:

- Kaya, kâya = Körper; Leib; Dimension;

- Akashayoh, âkâshayoh, ākāśa = Raum; Äther; Licht; das Substrat der Qualität des Schalls; ein Loch; Null;

- Sambandha, saṁbandha = Beziehung; Verbindung; Relation; zwei oder mehr Dinge miteinander verbinden;

- Samyama, samyamah, saṁyamā = Ausdruck für die Triade Dharana, Dhyana und Samadhi; Selbstbeherrschung; Abfolge von Dharana, Dhyana und Samadi;

- Samyamat, samyamât, samāpatti = durch Ausführung von Samyama über; durch Eins-werden mit;

- Laghu = leicht; schnell; entspannt;

- Tula, tûla = Watte; Baumwolle; Baumwoll-Büschel oder -Faser;

- Samapatteh, samâpatteh, samāpatti = durch Verbindung; durch Vereinigung: zusammengefügt;

- Cha, ca = und;

- Gamanam = hineingehen; gehen; sich bewegen; hindurchgehen; reisen; Bewegung; von oder zu gehen; ausgehend von;

Zu den Quellen

Buchbesprechungen, Erläuterungen zur Auswahl der Übersetzungsvarianten und allgemeine Hinweise zur Sutraübersetzung findest du im zugehörigen Artikel. Hier nun die Kurzauflistung:

Bücher

- Mircea Eliade: Yoga – Unsterblichkeit und Freiheit

- Iyengar: Der Urquell des Yoga

- Deshpande/Bäumer: Die Wurzeln des Yoga

- Geraldine Coster: Yoga und Tiefenpsychologie

- R. Sriram: Von der Erkenntnis zur Befreiung – Das YogaSutra

- Govindan: Die Kriya Yoga Sutras des Patanjali

- Mallinson/Singleton: Roots of Yoga

- R. Palm: Der Yogaleitfaden des Patañjali

- T.K.V. Desikachar: Über Freiheit und Meditation | Das Yoga Sutra von Patanajali

- Feuerstein, Georg: Die Yoga Tradition (Amazon)

- Skuban, Ralph: Patanjalis Yogasutra (Amazon)

- Sri Swami Satchidananda: The Yoga Sutras of Patanjali (Amazon)

- Trevor Leggett: The complete Commentary by Sankara on the Yoga-Sutras* (Amazon)

Internetseiten

- Internet-Übersetzung des Yogasutras auf Yoga-Vidya.de

- Zu den Sutras auf ashtangayoga.info

- Zu den Sutras auf 12koerebe.de

- Zu den Sutras auf vedanta-yoga.de

- Openland.de (mittlerweile offline)

- Zu www.bodhi.sofiatopia.org (buddhistische Kommentare zum Yogasutra nur noch als Buch)

- sanskrit-sanscrito.com (Sutras anscheinend entfernt)

- Zur Übersetzung von Chip Hartranft (PDF)

- Die Übersetzung von Hariharananda Aranya, I. K. Taimni, Vasa Houston, Barbara Miller, Swami Satchidananda, Swami Prabhavananda, Swami Vivekananda finden sich auf dieser Seite.

- Übersetzung von James Haughton Woods

- Rainbowbody.com (ausführliche und eigene Kommentierung)

- Wisdom Library

Weitere Quellen, z. B. zu aktuellen Studien, sind direkt im Text verlinkt.

Dein Übersetzungsvorschlag

Du findest die bisherigen LeserInnen-Übersetzungen und -Ergänzungen unten.

Hast du einen eigenen Übersetzungsvorschlag?

Wie würdest du diese Sutra übersetzen? Manchmal ergeben schon kleine Wortveränderungen ganz neue Aspekte. Trau dich ... :-)

Einordnung dieser Sutra im Yogasutra

Samyama ist die Schlüsselübung im dritten Kapitel des Yogasutra zum Erreichen der geistigen Kräfte. In den Sutras III-1 bis III-7 erläutert Patanjali zunächst, was Samyama ist: die Kombination aus

- Dharana (Konzentration),

- Dhyana (Meditation) und

- Samadhi (Überbewusstsein).

In Sutra III-8 ergänzt er dann, dass der Yogi zur Erlangung der Erleuchtung über Samyama hinausgehen muss.

In den Sutras III-9 bis III-15 geht es weiter mit Erläuterungen, welche Wandlung der Geist (Chitta) vollziehen muss, um Samyama bis zur Perfektion ausüben zu können. Aufeinander aufbauend sind das die Stadien

- Nirodha-Parinama (Wandel durch Sammlung, einfache Konzentration),

- Samadhi-Parinama (Wandlung durch länger andauernde Konzentration) und

- Ekagrata-Parinama (Wandel/Transformation durch vollkommene Versenkung auf einen Punkt/ein Thema).

Der notwendige Wandel des Geistes erfolgt nach und nach, ist keine sprunghafte Entwicklung.

In den Sutras III-16 bis III-49 macht Patanjali eine ganze Reihe von Vorschlägen, worauf man Samyama lenken könnte und welche Folgen (Siddhis = Kräfte, besondere Erkenntnisse) sich jeweils daraus ergeben.

In Sutra III-43 erläutert Patanjali das Erlangen der Fähigkeit, mit dem Geist durch den Raum zu reisen.

Besondere Kräfte (Siddhis) mit Samyama erlangen

Besondere Kräfte (Siddhis) mit Samyama erlangen

Patanjalis Anleitungen zur Erlangung der Siddhis lauten generell, dass der Praktizierende Samyama gezielt auf ein Meditationsobjekt anwendet. Samyama ist die Verbindung aus anhaltender Konzentration, Meditation und schlussendlich Samadhi (Überbewusstsein) auf ein Objekt der Meditation. Skuban sieht den Vorgang von Samyama als “mentales Eindringen in ein Objekt, das den Übenden schließlich zu den feinstofflichsten Bereichen des Seins führt.” Dadurch werden die drei Eigenschaften (siehe Sutra III-13) eines Objektes voll erkannt. So wird das Objekt voll verstanden und über die Gunas auch beherrschbar. Alle Objekte sind nämlich laut Yogalehre Erscheinungsformen der drei Gunas, auch das Bewusstsein des Menschen. Der Yogi diszipliniert sein Bewusstsein und kann über bzw. in Samyama die Gunas auch außerhalb seines Bewusstseins beeinflussen oder verändern. So erklären sich gemäß Yogalehre die Siddhis.

Vibhutis, der andere Name für die Siddhis, bedeutet wörtlich weg (vi) von den Elementen (bhutas) und steht damit laut einiger Kommentatoren auch für die Abwendung von der Identifikation mit den materiellen Grundlagen unseres Lebens, yogisch: Prakriti. Hin zur Erkenntnis unserer wahren Natur: Purusha.

Die Sutras III-16 bis III-49 nennen die Objekte, auf die ein Yogi seine Samyama-Konzentration legen sollte, um besondere Kräfte zu entfalten. Iyengar betont jedoch, dass diese Siddhis sich erst bei weit fortgeschrittenen Yoga-SchülerInnen zeigen.

Ergänzend: Lange Pranayama-Praxis soll spontane Siddhis triggern können. Gerade Wechselatmung über Monate hinweg wird in manchen Berichten als „geistöffnend“ beschrieben – mit plötzlichen Hörerlebnissen oder Visionen.

Was ist Samyama?

Was ist Samyama?

Samyama besteht aus drei Stufen: Dharana (Konzentration), Dhyana (Meditation) und Samadhi (Überbewusstsein). Nur die erste Stufe von Samyama, die Konzentration auf ein Objekt, lässt sich willentlich steuern. Die darauf aufbauenden Geisteszustände Dhyana (Meditation) und Samadhi (Überbewusstsein) müssen sich laut der meisten Kommentatoren des Yogasutras von alleine einstellen und werden durch lang anhaltende Konzentration und Beseitigung der Geisteshindernisse erlangt. Feuerstein bezeichnet Samyama als 'Bündelung' von Konzentration, Meditation und Samadhi. Du findest Samyama ausführlicher in den ersten Sutras des dritten Kapitels des Yogasutra hier auf yoga-welten.de besprochen. Siehe vor allem:

Yoga Sutra III-4: Wenn die drei (Dharana, Dhyana, Samadhi) zusammen auf ein Objekt oder einen Ort angewendet werden, so wird dies Samyama genannt

Yoga Sutra III-5: Aus der Meisterung von Samyama entsteht vollkommenes Wissen über das Wahrgenommene

Yoga Sutra III-6: Der Fortschritt im Samyama erfolgt in Stufen

Voraussetzungen und Umgang mit den Siddhis

Empfehlungen zu Voraussetzungen und zum Umgang mit den Siddhis

Viele Kommentatoren empfehlen, mit den Siddhis sehr bewusst umzugehen. Folgendes wird oft geraten:

Wer sich den Siddhis zuwendet, sollte die Yamas und Niyamas in seinem Leben verwirklicht haben. Diese sind:

Die Yamas – Selbstkontrolle

- Ahimsa – Gewaltlosigkeit

- Satya – Wahrhaftigkeit

- Asteya – Nicht-Stehlen

- Brahmacharya – Wandel in Brahma / Selbstbeherrschung / Enthaltsamkeit

- Aparigraha – Nicht-Greifen, Verzicht auf Gier

Niyamas – Verhaltensregeln

- Saucha – Reinheit

- Santosha – Zufriedenheit

- Tapas – Selbstzucht

- Svadhyaya – Selbststudium (Studium)

- Ishvarapranidhana – Verehrung des Göttlichen

Siehe dazu die Erläuterungen in "Yamas und Niyamas im täglichen Leben".

Siddhis sollten nicht zum Vergnügen, zur Selbsterhöhung oder anderen ungünstigen, egoistischen Zielen angewendet werden. Vielmehr zeigen die Siddhis (so Iyengar und andere), dass die Yogapraxis “richtig angelegt” sei.

Selbstverständlich sollte man Siddhis auch nicht dazu nutzen, um jemand anderen damit zu schaden.

Stattdessen wird eher ein “Nicht-Beachten” der Siddhis angeraten, wenn diese sich denn zeigen sollten. Iyengar schreibt, (S. 244), die Übungen bei Auftreten der Siddhis mit Glauben und Begeisterung weiterzuentwickeln, die Siddhis aber mit völligem Gleichmut zu betrachten.

Dem Yogi wird also geraten, sich nicht auf die Siddhis einzulassen, sich nicht von ihnen “mitreissen zu lassen”, um sie nicht für eigene selbstsüchtige Bedürfnisse zu verwenden, woraus späteres Leiden folgen würde. Stattdessen solle er/sie weiter auf dem Pfad der Befreiung zu wandeln und die Siddhis eher als Prüfung ansehen, ob man nicht doch noch – trotz fortgeschrittener yogischer Entwicklung - den Verlockungen der Dualität und des Ego-Daseins nachgibt.

Swami Sivananda sagt über Siddhis:

„Yoga ist nicht dazu da, Siddhis, Kräfte, zu erlangen. Wenn ein Yogaschüler die Versuchung verspürt, Siddhis zu erlangen, wird sein weiterer Fortschritt ernsthaft verzögert. Er hat den Weg verloren. Ein Yogi, der darauf konzentriert ist, höchsten Samadhi zu erreichen, muss Siddhis zurückweisen, wo auch immer sie auftauchen. Siddhis sind Einladungen von Devatas. Nur wenn man diese Siddhis zurückweisen kann, kann man Erfolg im Yoga erlangen.“

Im tibetischen Buddhismus werden vergleichbare Fähigkeiten „Shes-rab“ genannt. Auch dort: klare Intuition, inneres Sehen, spontane Einsicht – aber nie als Ziel, sondern als Prüfstein für Demut.

Missverständnisse rund um Siddhis

Die Aussicht auf übernatürliche Kräfte fasziniert viele – und genau darin sind einige häufige Missverständnisse begründet. Ein Irrglaube besteht darin, dass Yoga hauptsächlich dazu diene, solche Siddhis zu erlangen. Tatsächlich betont die Tradition jedoch, dass Siddhis eher Nebenprodukte auf dem spirituellen Weg sind, nicht sein Zweck. Patanjali selbst stellt im unmittelbar folgenden Sutra klar, dass diese Fähigkeiten für einen im Samadhi befindlichen Geist Upasarga – also Störungen oder Ablenkungen – darstellen, auch wenn sie in einem nach außen gewandten Bewusstseinszustand als außergewöhnliche Errungenschaften erscheinen mögen. Yogameister wie Vyasa und später Vivekananda haben daher immer wieder gemahnt, die Siddhis nicht zu überschätzen: Sie seien wie Blüten am Wegesrand – schön und bemerkenswert, aber man sollte nicht vom Weg abkommen, um nur noch Blumen zu pflücken.

Ein weiteres Missverständnis liegt darin, jede ungewöhnliche innere Wahrnehmung sofort für eine echte siddhische Fähigkeit zu halten. Insbesondere wenn Übende beginnen, sich intensiv mit Meditation zu beschäftigen, können imaginäre Bilder, Lichterscheinungen oder akustische Phänomene auftauchen. Die Yoga-Tradition fordert hier Viveka, das unterscheidende Erkenntnisvermögen: Handelt es sich wirklich um eine valide intuitive Einsicht (Pratibha) oder nur um eine Wunschprojektion des Geistes? Echte spirituelle Intuition wird traditionell durch bestimmte Qualitäten kenntlich gemacht – sie geht einher mit tiefer innerer Stille, Klarheit und Gewissheit, ohne Aufregung oder Ego-Stolz. Hingegen sind halluzinatorische Erlebnisse oder irrige „Eingebungen“ oft dramatisch, emotional aufgeladen oder selbstbezogen. Es ist ein bekanntes Risiko, dass ein Yogi, der sich zu früh auf Siddhis fokussiert, Opfer von Täuschungen werden kann. Beispielsweise könnte man glauben, die Gedanken anderer lesen zu können, während man in Wirklichkeit eigenen Fantasien nachhängt.

Schließlich gibt es das Missverständnis, Siddhis seien ein Zeichen von Erleuchtung oder spiritueller Vollendung. Historische Berichte zeigen jedoch, dass auch wenig ethische oder unreife Personen zeitweise paranormale Fähigkeiten aufweisen konnten – was nicht mit wahrer Heiligkeit gleichzusetzen ist. Im Yoga wird daher gelehrt, die Siddhis weder zu verteufeln noch zu vergötzen. Sie dürfen auftauchen, doch der richtige Umgang ist entscheidend: Ein reifer Yogi nimmt sie wahr, schenkt ihnen aber wenig Bedeutung und bleibt dem höheren Ziel, Kaivalya (der völligen Befreiung), verpflichtet. Missverständnisse klären sich letztlich durch Erfahrung und Anleitung: In der traditionellen Guru-Schüler-Beziehung wurden auftauchende Siddhi-Erlebnisse vertraulich besprochen, um sicherzustellen, dass der Schüler nicht in Fallen wie Egoismus oder Ablenkung tappt. So soll auch der moderne Übende verstehen, dass Wunder im Yoga-Kontext Prüfsteine der Haltung sind – sie verlangen nach noch mehr Demut, Vairagya und Konzentration auf den eigentlichen Weg.

Möchtest du bis hierhin etwas ergänzen oder korrigieren?

Möchtest du bis hierhin etwas zum Gesagten ergänzen oder etwas korrigieren?

Vielen Dank für jeden Hinweis!

Siddhi: mit dem Bewußtsein aus dem Körper austreten

Hier geht es also um konkrete Astralreisen, außerkörperliche Erfahrungen oder auch den Beweis von der Existenz eines Bewusstseins ohne physischen Körper. Dieses Siddhi wird (laut Iyengar S. 264) auch “Laghima” genannt und gibt Herrschaft über das Äther-Element. Manche Kommentatoren sehen in den Berichten von Nahtoderfahrungen, vor allem von Blinden und Kindern (Skuban S. 222) einen Beleg für die Realität dieser außerkörperlichen Erfahrungen.

Oder könnte Patanjali metaphorisch sprechen und diese außerkörperliche Erfahrung als eine meditative Reise unseres Geistes ansehen? Als Gedankenreise? Als “Vikalpa” - Einbildung? Dem ist vermutlich nicht so, wenn man die folgenden Sutra betrachtet. Schon im nächsten Sutra betont er, dass das Heraustreten des Bewusstseins wirklich ist und „nicht nur Einbildung“ – im Sanskrit akalpita vṛtti, eine „nicht-imaginäre Tätigkeit des Geistes“. Damit unterstreicht er, dass er hier keine bloße Metapher oder Halluzination meint, sondern eine echte Erfahrung jenseits der Grenzen des physischen Körpers. Er schreibt von “Maha-Videha” - der großen Körperlosigkeit. Alles dies deutet darauf hin, dass er von einer echten außerkörperlichen Erfahrung spricht, einem realen Sein ohne Körper.

Bescheidener sieht es (wiederum) Desikachar (S. 128): “Auch hier ist nicht gemeint, dass wir lernen können, tatsächlich zu fliegen”. Stattdessen könne man aber “ein Verständnis davon entwickeln” was es bedeute, zu schweben oder zu fliegen.

Skuban deutet das Yogasutra ebenfalls dahingehend, dass Patanjali echte außerkörperliche Reisen mit dem feinstofflichen Körper des Menschen meint. “Das Feinstoffliche ist für die Kraft der Gedanken viel empfänglicher als grobe Materie.”, so Skuban auf Seite 225. Auch die folgenden Sutras interpretiert Skuban dahingehend, dass Patanjali Fähigkeiten wie “klein wie ein Atom” oder “schnell wie der Geist” auf den feinstofflichen Körper beziehe.

Interpretation der beiden Bedingungen: Raum und Leichtigkeit

Patañjali beschreibt in Sutra 3.43 zwei Voraussetzungen, um die Fähigkeit der Raumreise zu erlangen: Zum einen die Konzentration (Samyama) auf die Beziehung zwischen Körper und Raum (Ākāśa), zum anderen das völlige Einswerden (Samāpatti) mit der Leichtigkeit eines Baumwollflockens. Doch wie sind diese beiden Bedingungen zu verstehen?

Gehen wir zunächst auf die Worte “laghu-tûla-samâpattesh” ein. Sie beziehen sich auf die Vorstellung und geistige Verbindung zu einem sehr leichten Gegenstand wie ein Baumwoll-Büschel.

- Manche Kommentatoren setzen hier ein “und” – der Yogi muss beides meistern, übersetzen diese Sutra so, dass dies (Samadhi auf die Leichtigkeit einer Baumwollfaser) die zweite notwendige Bedingung (neben dem Samadhi auf die Beziehung zwischen Äther/Raum und Körper) für den Körperaustritt gemäß Patanjali sei.

- Andere wiederum schreiben in ihrer Übersetzung ein “oder”“ – fokussiere entweder die Körper-Raum-Verbindung oder stell dir die Leichtigkeit von Watte vor, übersetzen also so, dass die geistige Konzentration auf die Leichtigkeit von Baumwolle eine alternative Austrittstechnik (für Samadhi auf die Beziehung Äther/Körper) sei.

Wieder andere, z. B. Skuban (S. 221) ehen die beiden Aspekte als zusammenhängend: dass die Ausrichtung mittels Samadhi auf die Beziehung von Körper und Raum dazu führe, dass der Körper “leicht wie eine Baumwollfaser” werde. Diese Interpretation tritt aber deutlich seltener auf. So oder so:

Raum und Leichtigkeit sind hier die Schlüssel zum Siddhi.

Aber was bedeutet Samyama auf die Verbindung von Körper und Raum konkret? Ein gängiges Verständnis: Der Yogi richtet seine volle Konzentration darauf, dass sein Körper im Raum aufgehoben ist – umgeben von Raum, durchdrungen von Raum. Unser physischer Leib wirkt fest und solide, doch schon die Wissenschaft lehrt uns, dass wir zum größten Teil aus „Nichts“ bestehen: Alle Atome unseres Körpers sind zu über 99% leerer Raum, so sehr, dass man die gesamte Menschheit auf das Volumen eines Zuckerwürfels komprimieren könnte, würde man diesen Leerraum entfernen. Mit etwas Fantasie lässt sich dieses Wissen meditativ nutzen: Spüre die räumliche Weite in dir und um dich. Dein Körper ist nicht so dicht und schwer, wie er scheint, sondern ein Tanz von Teilchen im grenzenlosen Raum.

Die zweite Komponente ist die geistige Verschmelzung mit einem federleichten Objekt, symbolisiert durch Baumwollfasern (oder auch Flusen, Wolken, Spinnweben – je nach Kommentar). Ein Baumwollbüschel schwebt schon beim kleinsten Lufthauch; es hat praktisch kein Gewicht. Diese Qualität der Gewichtslosigkeit soll der Yogi in seinem eigenen Körper-Gefühl hervorrufen. Er wird eins mit der Vorstellung, so leicht zu sein wie Watte. Iyengar nennt diese Siddhi wie gesagt passenderweise Laghimā, die Fähigkeit der Leichtigkeit – eine Meisterschaft über das Element Ākāśa (Äther) und Gegenstück zur durch Schwere geprägten Erde.

Unterm Strich geht es also darum, die gewöhnliche Schwerkraftbindung des Körpers zu überwinden – mental und energetisch. Samyama vereint Konzentration, Meditation und völliges Versenken in ein Objekt. Hier wird das „Objekt“ zweigeteilt: zum einen die Relation zwischen Körper und umgebendem Raum, zum anderen die Qualität von schwereloser Leichtigkeit. Indem der Yogi diese beiden in tiefer Versenkung verbindet, durchdringt ihn eine neue Erkenntnis: Mein Körper ist nicht auf Materie beschränkt; er kann so leicht und frei sein wie der Raum selbst. Patañjali verspricht: Gelingt dieses innere Einswerden, entsteht Bewegung durch den Raum. Der Yogi schwebt – ob man das nun als physisches Abheben oder als Austritt des Bewusstseins verstehen mag.

Interessant ist, dass Patañjali diese Fähigkeit im Kontext der sogenannten Mahā-Siddhis erwähnt, also der großen übernatürlichen Kräfte. Er listet sie allerdings eher nüchtern als Möglichkeiten auf, nicht unbedingt als Ziele der Yogapraxis.

Samyama auf Raum und Leichtigkeit – eine praktische Anleitung zu Yogasutra III-43

Voraussetzungen und Vorbereitungen für Samyama und Siddhis

Voraussetzungen für Samyama und Siddhis

Um Samyama – die kombinierte Praxis von Konzentration, Meditation und Versenkung – erfolgreich üben zu können, müssen bestimmte psychologische und spirituelle Voraussetzungen erfüllt sein. Einig sind sich die traditionellen wie modernen Lehrer, dass der Geist des Übenden ausreichend gereinigt und gesammelt sein muss. Das bedeutet: innere Stabilität, relative Gedankenstille und Freiheit von starken emotionalen Aufwallungen als Grundlage. Es bedarf eines Maßes an Konzentrationskraft, Achtsamkeit und Gelassenheit gegenüber Sinnesreizen, damit die Aufmerksamkeit vollständig nach innen gelenkt werden kann. Besonders hervorgehoben wird die Haltung der Nicht-Verhaftung (Vairagya): Der Yogi soll nicht mehr an gewöhnlichen Sinnesfreuden oder Erfolgserlebnissen hängen, sondern eine innere Unabhängigkeit davon kultiviert haben.

Darüber hinaus betont der yogische Weg, dass die grundlegenden Stufen des Achtgliedrigen Pfades gefestigt sein sollen, bevor man sich höheren Techniken wie Samyama widmet. Konkret bedeutet dies: Yama und Niyama – die ethischen Prinzipien und Selbstdisziplinen – sollten im Leben des Übenden verankert sein, um mentale Unruhe und konflikthafte Begierden zu minimieren. Die Praxis von Asana (Körperübungen) und Pranayama (Atemlenkung) baut Spannungen und Rastlosigkeit ab und stabilisiert Körper und Nerven, was indirekt dem Geist zugutekommt. Pratyahara, das systematische Zurückziehen der Sinne, ist ebenfalls eine entscheidende Vorstufe: Erst wenn die Aufmerksamkeit nicht mehr unwillkürlich von äußeren Eindrücken gesteuert wird, kann echte Konzentration nach innen entstehen. Diese Vorarbeiten schaffen den Nährboden, auf dem Samyama gedeihen kann. Ein Yogi, der Schritt für Schritt diesen Pfad gegangen ist, entwickelt die geistige Stärke und Reinheit, die nötig sind, um tiefe Versenkung zu erreichen – und in deren Folge können Siddhis überhaupt erst auftauchen.

Die Rolle von Entsagung und Ethik (Vairagya, Yama, Niyama)

Entsagung/Nichtanhaftung im Yoga, auf Sanskrit Vairagya, und die ethischen Richtlinien Yama und Niyama gehören zu den fundamentalsten Anforderungen, insbesondere wenn es um den Umgang mit Siddhis geht. Vairagya bedeutet ein inneres Losgelöstsein: der Übende übt sich darin, Verlangen und Anhaftungen aufzugeben – seien es sinnliche Genüsse, materielle Güter oder auch das Streben nach außergewöhnlichen Fähigkeiten. So kann der Yogi in die Tiefe von Samyama gelangen.

Die Geisteshaltung von Vairagya ist auch hilfreich dabei, dass aufkommende Siddhis den Yogi nicht verführen. Nur wer in Gleichmut gegenüber allen Phänomenen bleibt, kann übernatürliche Wahrnehmungen haben, ohne vom eigentlichen Pfad abzukommen. Patanjali nennt Vairagya nicht umsonst bereits im ersten Kapitel als Schlüssel zur geistigen Stille: Das fortwährende Loslassen verhindert, dass der Geist neue Wellen von Begierde und Ego-Stolz bildet.

Ergänzend dazu bilden Yama und Niyama das moralische Fundament. Die fünf Yamas – etwa Gewaltlosigkeit (Ahimsa), Wahrhaftigkeit (Satya) oder Nicht-Gier (Aparigraha) – und die fünf Niyamas – etwa Reinheit (Shaucha) und Selbststudium (Svadhyaya) – sorgen dafür, dass der Charakter und Lebenswandel des Yogis ethisch ausgerichtet sind. Warum ist das so wichtig in Bezug auf Siddhis? Zum einen reinigt moralisches Verhalten das Herz und mindert egoistische Tendenzen, was die Wahrscheinlichkeit von Missbrauch oder falscher Identifikation mit Kräften reduziert. Zum anderen stabilisieren Yama und Niyama den Geist: Ein Gewissen, das frei von Schuld und Zwiespalt ist, kommt leichter zur Ruhe. Traditionell heißt es, dass Siddhis nur einem Yogi dauerhaft und gefahrlos zufallen, der Tugend und Selbstbeherrschung verkörpert. Andernfalls können Machtgefühle, Hochmut oder unethische Versuchungen die Folge sein. Daher lehren die Yogameister, dass jede Erweiterung der Fähigkeiten mit entsprechender Demut und Verantwortungsbewusstsein einhergehen muss – Qualitäten, die durch die Befolgung von Yama und Niyama kultiviert werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Vairagya und die ethische Praxis sind Förderer und Schutzmechanismus auf dem Weg zur höheren Erkenntnis. Sie erleichtern das Eindringen in lang anhaltende innere Stille bei voller Bewusstheit und bewahren den Übenden davor, die Richtung zu verlieren, wenn Siddhis auftauchen. Ein Yogi, der Entsagung übt und ethisch gefestigt ist, wird die verfeinerten Sinneswahrnehmungen zwar registrieren, aber weder missbrauchen noch für wichtiger halten als das letztendliche Ziel – die Erkenntnis des wahren Selbst (Purusha) und die Befreiung.

Vorbereitende Techniken für Samyama und verfeinerte Wahrnehmung

Um den Geist auf Samyama und mögliche subtile Wahrnehmungen vorzubereiten, empfehlen Yogalehrer seit jeher verschiedene unterstützende Techniken. Insbesondere folgende Ansätze haben sich als hilfreich erwiesen:

- Yama und Niyama hatten wir schon, empfohlen wird auch eine stabile und bequeme Sitzhaltung (Asana).

- Pratyahara (Zurückziehen der Sinne): In dieser fünften Stufe des Raja Yoga lernt der Übende, die Aufmerksamkeit von äußeren Sinnesobjekten abzuziehen. Praktisch wird Pratyahara z.B. geübt, indem man sich in Entspannung auf innere Wahrnehmungen konzentriert und äußere Reize ausblendet – etwa durch Augen schließen, in Stille sitzen oder Visualisierungen. Dadurch werden die Sinne „nach innen gezogen“. Ein trainiertes Pratyahara ist die Voraussetzung dafür, dass in Samyama die verfeinerten, inneren Sinneswahrnehmungen auftauchen können. Erst wenn die gewöhnlichen Sinnesreize an Macht verlieren, entsteht Raum für das subtile innere Hören, Sehen etc.

- Pranayama (Atemkontrolle): Gezielte Atemübungen beruhigen das Nervensystem und sammeln den Geist. Durch Regulierung (Patanjali nennt Verlängerung und Verfeinerung) des Atems – etwa mittels tiefer Bauchatmung, Wechselatmung (Nadi Shodhana) oder einfach nur der Verlängerung der Ausatmung – wird der Geist fokussiert und der Energiefluss harmonisiert. Patanjali selbst führt Pranayama als wichtige Vorstufe zu Dharana (Konzentration) an. Ein gleichmäßiger, feiner Atem fördert eine introvertierte Aufmerksamkeit und kann latente Energien (Prana) wecken. Insbesondere fortgeschrittene Pranayamas, die mit Konzentration auf Energiezentren (Chakras) verbunden sind, schulen die Wahrnehmung des inneren Raums. Dadurch wird der Yogi empfänglicher für subtile Empfindungen – eine essenzielle Vorbereitung, um in tiefere Meditation vorzudringen, wo sich Siddhis zeigen könnten.

- Optional: Yoga Nidra (Yogischer Tiefenentspannungszustand): Yoga Nidra ist eine geführte Meditation, die den Körper in vollständige Entspannung versetzt, während der Geist hellwach bleibt. In diesem Schwebezustand zwischen Wachen und Schlaf treten Gehirnwellen auf, die für Aufnahmefähigkeit und Intuition förderlich sind. Die Praxis von Yoga Nidra hilft, unbewusste Verspannungen und mentale Blockaden abzubauen. Sie schult außerdem die Fähigkeit, bewusst ins Unterbewusstsein hineinzulauschen, ohne einzuschlafen. Diese Fertigkeit – entspannt und zugleich aufmerksam nach innen zu schauen – ist eine direkte Vorbereitung auf Samyama. Ein Yogi, der Yoga Nidra meistert, kann seine Aufmerksamkeit lange nach innen richten, was die Kontinuität von Dharana/Dhyana fördert. Zugleich fördert Yoga Nidra einen Zeuge-Geist („Sakshi-Bhava“), der Phänomene beobachten kann, ohne sich damit zu identifizieren – hilfreich, um etwaige Siddhi-Erfahrungen nüchtern zu betrachten. Hier findest du die konkrete Übungsanleitung.

- Optional: Japa (Mantra-Wiederholung): Die Rezitation oder mentale Wiederholung eines Mantras gilt als eine der wirkungsvollsten Konzentrationshilfen. Durch Japa wird der rastlose Geist schrittweise beruhigt und auf einen Klang oder eine heilige Silbe ausgerichtet. Das kontinuierliche Wiederholen – ob laut, leise oder innerlich – bündelt die Gedankenströme und führt zu tiefer Meditation. In vielen Yoga-Traditionen heißt es, ein Mantra reinige den Geist und öffne das Herz. Praktisch bewirkt Japa, dass störende Gedanken in den Hintergrund treten und eine spirituelle Schwingung den Vordergrund einnimmt. Dies bereitet auf Samyama vor, indem das Mantra wie ein Anker für Dharana dient und nahtlos in Dhyana übergehen kann. Zudem kann intensives Mantra-Japa dazu führen, dass der Übende das Mantra schließlich innerlich „hört“, ohne aktives Tun – eine Form von subtiler Wahrnehmung, die als Siddhi betrachtet werden könnte (z.B. Nada-Anubhava, das innere Klang-Erlebnis). Selbst wenn solche Phänomene nicht explizit gesucht werden, stärkt Japa in jedem Fall die Konzentration, Hingabe und Vairagya. Diese Qualitäten schützen und begleiten den Yogi, falls sich verfeinerte Sinneswahrnehmungen einstellen.

Zusammengefasst dienen Pratyahara, Pranayama, Yoga Nidra und Japa als (nicht unbedingt notwendige aber) hilfreiche Bausteine in der Vorbereitung auf Samyama. Sie entwickeln die nötige geistige Disziplin, Sammlung und Reinheit, um die im Yoga-Sutra beschriebenen Fähigkeiten zu ermöglichen (garantieren aber deren Auftreten nicht). Gleichzeitig fördern sie die Haltung von Losgelöstheit und innerer Ruhe, sodass der Yogi bereit ist, Siddhis weder zu erzwingen noch zu fürchten, sondern sie im richtigen Geist zu integrieren. Jede dieser Techniken ist für sich schon eine wertvolle Übung; im Zusammenspiel ebnen sie den Weg zu den tieferen Erfahrungen des Yoga – bis hin zur Pratibha, dem aufblitzenden inneren Wissen, und darüber hinaus zum endgültigen Ziel des Yoga, der Verwirklichung des Selbst.

🌀 Samyama-Reife-Check

Samyama – die Kombination aus Konzentration, Meditation und tiefer Versenkung – ist eine hochentwickelte Praxis im Yoga. Doch ist sie für jeden und zu jeder Zeit sinnvoll? Mit diesem kurzen Selbsttest kannst du einschätzen, ob dein Geist bereit ist, sich auf diese subtile Form des inneren Forschens einzulassen.

So geht's: Beantworte die Fragen ehrlich und spontan. Am Ende erhältst du eine Einschätzung und eine Empfehlung für deinen nächsten Schritt.

Samyama, der Dreiklang aus Dharana (Konzentration), Dhyana (Meditation) und Samadhi (Überbewusstsein) auf ein Meditationsobjekt ist das Mittel der Wahl für den Yogi, um die in Kapitel III des Yogasutra besprochenen Siddhis auszuüben. In diesem Fall ist das Objekt der Konzentration die Verbindung von Körper und Raum bei gleichzeitiger Vorstellung von der Leichtigkeit anhand eines Objektes wie Watte oder einem Baumwollbüschel oder Ähnlichem. Durch Samyama auf die Verbindung zwischen Körper und Raum, verbunden mit der geistigen Identifikation mit der Leichtigkeit eines Baumwollbüschels, soll der Übende die Fähigkeit erlangen, sich „durch den Raum zu bewegen“.

Worauf soll ich die Meditation ausrichten, wenn von “Verbindung zwischen Akasha und Körper” die Rede ist? Vermutlich musst du dich auf den Übergang zwischen deinem Körper und dem umliegenden Raum konzentrieren. Dies verbindest du dann mit der Vorstellung eines sehr leichten Körpers - leicht wie eine Baumwollfaser.

Feuerstein (S. 377): “Durch ekstatische Identifizierung mit einer Baumwollfluse, einem Spinnwebfaden oder einer Wolke soll der yogin weit levitieren können.”

Für Sriram (S. 201) geht es vornehmlich um das “Verstehen des subtilen Zusammenhangs zwischen Körpermasse und Raum”. Dann erreiche man die Schwerelosigkeit.

Bei Govindan lesen wir (S. 138), dass man diese Übung bei völliger Stille, auch mentaler Ruhe, ausführen sollte. Man beginne mit der Vorstellung, dass man mit seinem Bewusstsein austrete und in einen anderen Raum schwebt. Man übe diese Visualisierung solange, bis sie “zur Realität” werde.

Wie kann man sich dieser Praxis in einer konkreten Meditationssitzung nähern – und wie lässt sich die Essenz dieser Übung auch im Alltag integrieren? Hier findest du Vorschläge:

🧘 Die Praxis in einer formalen Meditationssitzung

Dauer: ca. 20–30 Minuten

Voraussetzung: Grundkenntnisse in Meditation; geistige Stabilität; keine akute psychische Belastung

1. Vorbemerkung: Keine Erwartung, aber Hingabe

Diese Übung hat kein sofortiges Ziel. Sie soll nicht spektakulär sein, sondern subtil. Entscheidend ist nicht, „etwas zu erleben“, sondern sich offen und mit Achtsamkeit auf den inneren Prozess einzulassen.

2. Ankommen – Körper und Atem spüren

Setze dich aufrecht und ruhig in eine angenehme Meditationshaltung. Alternativ: liegend, wenn du dabei wach bleiben kannst.

Schließe die Augen.

Lasse den Atem natürlich fließen.

Werde dir deines Körpers bewusst – von innen her. Spüre die Form, das Gewicht, die Schwerkraft. Bleibe einige Minuten einfach bei dieser Wahrnehmung, bis du innerlich zur Ruhe kommst.

3. Dharana – Fokussierte Konzentration auf den Raum

Richte deine Aufmerksamkeit jetzt gezielt auf den Raum, der dich umgibt. Spüre: Über dir ist Raum. Vor dir ist Raum. Um deinen Körper herum ist Weite.

Lenke deine Wahrnehmung auf den Kontaktpunkt zwischen Körper und Raum – an den Stellen, wo der Körper endet und der Raum beginnt.

Nach und nach lässt du die Vorstellung entstehen: Dein Körper ist nicht getrennt vom Raum. Er ist von Raum durchdrungen. Der Raum „berührt“ dich nicht nur von außen – er lebt in dir.

4. Dhyana – Meditation auf die Verbundenheit

Jetzt beginnt die eigentliche Meditation: Du bleibst mit der Aufmerksamkeit bei dieser Verbindung zwischen Körper und Raum. Nicht analytisch, sondern erfahrend.

Du spürst, wie dein Körper – bei aller Dichte – Teil eines durchlässigen, offenen Feldes ist.

Jeder Atemzug wird zum Dialog zwischen Innen und Außen.

Vielleicht entsteht mit der Zeit ein Gefühl von Weite, von Durchlässigkeit oder sogar ein erster Anflug von Leichtigkeit. Wenn nicht: kein Problem. Die Erfahrung kommt nicht auf Knopfdruck.

5. Samadhi – Verschmelzen mit dem Gefühl der Leichtigkeit

Nun tritt der zweite Teil der Sutra in den Vordergrund: laghu-tûla-samâpattesh – das Einswerden mit einem leichten Objekt, wie etwa einem Baumwollflöckchen.

Lass in deinem inneren Erleben das Bild eines solchen Objekts entstehen: etwas Zartes, fast Gewichtsloses – ein Wattebüschel, ein Stück fliegender Samenflaum, vielleicht auch eine einzelne Schneeflocke in der Luft.

Statt es nur zu beobachten, versuchst du nun, diese Leichtigkeit in deinem Körper zu empfinden. Stelle dir vor: Deine Glieder werden weich, leicht, kaum mehr spürbar. Die Schwere weicht einem Gefühl von Schweben, Losgelöstsein.

Vielleicht entsteht das Gefühl, als würdest du im Raum „aufgehen“, als würde deine Körperwahrnehmung sich ausdehnen oder verflüchtigen. Vielleicht nicht. Bleibe in der Wahrnehmung, ohne zu urteilen.

Während dieser Meditation kann es – wenn alle Bedingungen stimmen – passieren, dass sich plötzlich ein Shift ergibt: Du bist nicht mehr in deiner üblichen Ich-Perspektive verankert. Vielleicht merkst du es an einer abrupten Änderung der Wahrnehmung (viele berichten z.B. von einem kurzen Gefühl, sich zu drehen oder zu fallen, gefolgt von der Loslösung). An diesem Punkt kann der eigentliche Austritt erfolgen. Wichtig ist dann, ohne Angst weiterzumachen.

6. Beenden – langsam zurückkommen

Kehre nach etwa 20–30 Minuten langsam zum vollen Körperbewusstsein zurück. Bewege die Finger, spüre den Boden. Öffne die Augen erst, wenn du dich wieder ganz geerdet fühlst.

Nachwirkungen dieser Praxis können sein: ein Gefühl von innerer Weite, Klarheit, angenehmer Stille – manchmal auch ein Gefühl von „Entkörperlichung“. Alles normal. Wichtig ist, danach bewusst wieder im Alltag anzukommen.

Zeitleiste: Pfad zu Samyama und den Siddhis

Diese Zeitleiste zeigt dir die Stufen des Yogawegs, die nötig sind, um in den Zustand von Samyama zu kommen – und wie daraus Siddhis (verfeinerte Sinneswahrnehmungen) spontan entstehen können.

🪷 Yama & Niyama

Ethische Grundlagen & Selbstdisziplin: z. B. Gewaltlosigkeit, Wahrhaftigkeit, Reinheit. Sie bereiten deinen Geist auf Tiefe und Klarheit vor.

🧘 Asana

Stabiler, bequemer Sitz. Der Körper wird still, der Atem ruhig – beides ist nötig für längere innere Versenkung.

🌬️ Pranayama

Atemkontrolle als Brücke zur inneren Wahrnehmung, Pantanjali empfiehlt, Ausatmung und Einatmung und Anhalten zu verlängern und zu verfeinern. Dieses Pranayama beruhigt das Nervensystem und bereitet den Geist auf Fokus vor.

👁️ Pratyahara

Zurückziehen der Sinne. Der Blick geht nach innen. Die Außenwelt verliert an Bedeutung. Jetzt beginnt echte Sammlung.

🎯 Dharana

Konzentration auf ein Objekt (z. B. Licht, Atem, Mantra). Der Geist bleibt bei einem Punkt – erste Form von Meditation.

🧘♀️ Dhyana

Meditation. Der Fokus wird fließend, mühelos. Es gibt keine Unterbrechungen mehr – reines Verweilen im Beobachteten.

🌌 Samadhi

Verschmelzen mit dem Objekt. Kein „Ich meditiere“ mehr – nur noch reines Sein. Dies ist der Eingang in tiefe Einsicht.

✨ Übergang zu Samyama

Wenn Dharana, Dhyana und Samadhi auf dasselbe Objekt gerichtet sind – ohne Unterbrechung –, kann daraus Samyama entstehen. Dann ist der Geist hochfokussiert, durchlässig und empfänglich für tiefe, intuitive Erkenntnis.

🌟 Was entsteht daraus?

Spontan kann es geschehen, dass sich ein Siddhi zeigt, du z. B. feiner hörst, spürst, siehst – nicht mit den Sinnen, sondern von innen heraus. Denke immer daran: Siddhis sind kein Ziel, aber ein möglicher Meilenstein auf deinem Weg.

Yoga-Nidra

Üblicherweise gelingt tiefe Versenkung bei voller Bewusstheit am besten mit tiefer Meditation. Es soll auch mit Yoga Nidra funktionieren, wenn du die darin enthaltenen Schritte mit Konzentration ohne einzuschlafen durchführen kannst. Zu beiden Techniken findest du Anleitung (& Downloads) auf Yoga-Welten.de:

Der Begriff Meditation hat viele Facetten. Das Spektrum reicht vom Nachsinnen über ein Thema (vornehmliche Betrachtungsweise der Philosophen) bis zur völligen Gedankenstille. Im Folgenden findest du eine konkrete Anleitung der Schritte, welcher der Buddha himself seinen Schülern zum Lernen einer tiefen Meditation gegeben hat. Sicherlich nicht die schlechteste Herangehensweise, wenn du persönliche Entwicklung oder gar Erleuchtung zum Ziel deiner Meditationsreise auserkoren hast. Am Ende findest du eine Merkkarte zum Ausdruck – z. B. für das Portemonnaie. Yoga Nidra – Anleitung, MP3, Text und Variationen Willkommen zu der Entspannungstechnik des Yogas: Yoga Nidra. Die yogische Tiefenentspannung, auch "yogischer Schlaf" genannt, ist eine Tiefenentspannungsübung der tantrischen Yoga-Lehre. Ihr Ursprung liegt in weit entfernten Zeiten. Yoga Nidra führt in tiefe Entspannungszustände, die mit einiger Übung bei vollem Bewusstsein erfahren werden können. Zusätzlich besteht über einen sogenannten Sankalpa die Möglichkeit, Persönlichkeitsentwicklung tief ins Unbewusste einzuprägen. Hier findest du Yoga Nidra erläutert und dazu eine einfache Anleitung, einen Gratis-MP3-Download, den Text zum Ausdrucken und viele Varianten für fortgeschrittenes Üben, auch als Videos. Hier weiterlesen: Yoga Nidra – Anleitung, MP3, Text und VariationenBeitrag: Meditation lernen

Meditation lernen – die grundlegende Anleitung aus dem Buddhismus

Beitrag: Yoga Nidra – Anleitung, MP3, Text und Variationen

Yoga Nidra | Anleitung, MP3, Text und Variationen

🔁 Tipps für die Praxis

- Nicht forcieren. Diese Übungen wirken über Wiederholung, nicht über Anstrengung.

- Erfahrungen beobachten, nicht bewerten. Nicht jeder Tag bringt Weite oder Leichtigkeit. Das ist kein Mangel, sondern einfach Realität.

- Geerdet bleiben. Wer diese Praktiken intensiv macht, sollte immer mit einer bewussten Rückkehr in den Körper und in den Alltag enden.

Umfrage: Konntest du mit dieser Technik aus dem Körper austreten?

Hast du Erfahrungen mit dieser AKE-Technik aus dem Yoga Sutra?

Hier die bisherigen Antworten anschauen ⇓

Die bisherigen Stimmen:

| Nein, noch nie probiert. | 50 Stimmen |

| Ich musste die Technik lange Zeit anwenden, bis mir eine außerkörperliche Erfahrung gelungen ist. | 4 Stimmen |

| Ja, ich habe diese Meditationstechnik einige Male probiert. Leider gelang mir keine außerkörperliche Erfahrung. | 3 Stimmen |

| Mir ist schon nach kurzer Zeit der Anwendung eine außerkörperliche Erfahrung gelungen. | 2 Stimmen |

| Ich habe diese Technik oft angewendet, ohne Erfolg. | 1 Stimme |

Umfrage: Worauf genau hast du dich konzentriert?

Hast du einen Tipp für uns, der dir beim Erreichen einer außerkörperlichen Erfahrung geholfen hat?

Die Technik von Monroe zur außerkörperlichen Erfahrung

… ähnelt sehr der hier beschriebenen yogischen Methode. Näheres siehe im Artikel:

Außerkörperliche Erfahrung in der Meditation: Die Techniken nach Patanjali und Monroe Seit vielen Jahrtausenden finden sich Berichte von intensiv Meditierenden zu mystischen Erfahrungen. Zu geistigen Erlebnissen, die sich mit dem Verstand nicht erklären lassen. Hierzu gehört das Erlebnis von außerkörperlichen Wahrnehmungen. Schon Patanjali hat im Yoga Sutra hierfür eine Meditationsanweisung geschildert. Bonus: ► Umfragen zur Außerkörperlichen Erfahrung ► Monroe-TechnikBeitrag: Außerkörperliche Erfahrung in der Meditation: Die Techniken nach Patanjali und Monroe

Außerkörperliche Erfahrung in der Meditation: Die Techniken nach Patanjali und Monroe

Hast du Erfahrungen mit der Monroe Technik?

Hier die bisherigen Antworten anschauen ⇓

Die bisherigen Stimmen:

| Nein, noch nie probiert. | 24 Stimmen |

| Ja, ich habe die Monroe Technik einige Male probiert. Leider gelang mir keine außerkörperliche Erfahrung. | 5 Stimmen |

| Ich musste die Technik lange Zeit anwenden, bis mir eine außerkörperliche Erfahrung gelungen ist. | 3 Stimmen |

| Ich habe die Technik oft angewendet, ohne Erfolg. | 2 Stimmen |

| Mir ist schon nach kurzer Zeit der Anwendung eine außerkörperliche Erfahrung gelungen. | 2 Stimmen |

🧭 Fazit

Samyama auf die Verbindung zwischen Körper und Raum sowie auf die Erfahrung von Leichtigkeit ist keine Technik im engen Sinn – es ist eine feine, innere Ausrichtung. Sie verändert nicht unbedingt sofort die Welt, aber sie verändert die Wahrnehmung deiner eigenen Begrenzungen. Und das ist oft der erste Schritt, um innerlich freier zu werden.

Ob daraus eine echte außerkörperliche Erfahrung entsteht, ist zweitrangig. Entscheidend ist: Du übst, dich selbst weniger fest, weniger schwer, weniger getrennt zu erleben. Und das allein kann schon eine tiefgreifende Wirkung haben.

🛠️ Anwendung im Alltag – kleine Übungen mit großer Wirkung

Die Idee der Sutra lässt sich auch jenseits der formalen Meditation üben. Hier ein paar alltagstaugliche Varianten:

- 🪑 1. Raum spüren im Sitzen

Im Büro, im Zug oder beim Warten: Nimm dir 30 Sekunden, um nicht auf den Bildschirm oder die Uhr zu starren, sondern einfach den Raum um dich herum wahrzunehmen.

Spüre: Der Körper sitzt, aber der Raum ist weit. Vielleicht taucht ein Moment von innerer Ruhe auf – der Beginn eines „sich Ausdehnens“. - 🚶 2. Gehen mit Leichtigkeit

Wenn du gehst – sei es zur Arbeit oder durch den Park – experimentiere mit dem Gedanken: Ich bewege mich nicht nur im Raum, ich bin Teil dieses Raums.

Lass das Körpergefühl weicher werden, die Schritte bewusster, den Atem freier. Manchmal reicht dieser Wechsel der inneren Haltung, um das Gehen fast schwebend wirken zu lassen. - 🌌 3. Einschlafen mit Raumwahrnehmung

Bevor du einschläfst: Spüre deinen Körper in der Liegefläche – und dann den Raum über dir.

Stell dir vor, dieser Raum „zieht“ dich leicht an. Ohne Druck, ganz sanft.

Atme in diese Vorstellung hinein: Ich bin nicht nur hier im Körper – ich bin auch jenseits davon.

Das beruhigt und öffnet zugleich.

Wer oder was reist durch welchen Raum?

Patanjali schreibt hier von Samadhi auf die Beziehung von Akasha und yogischem Körper. Was ist dieses Akasha? Im Hinduismus und im Ayurveda steht Akasha ('Äther') für eines der fünf Elemente, neben Prithvi ('Erde'), Vayu ('Luft'), Agni ('Feuer') und Jalam ('Wasser'). Akasha ist das subtilste Element. Es wird auch als Raum, Luftraum, Weltraum oder Himmel übersetzt. In der Chakra-Lehre steht das Vishuddhi Chakra für das Äther-Element.

Laut Skuban ist Akasha das erste Element. Gott bzw. Ishvara sprachen “AUM” und Akasha entstand. Skuban verweist darauf, dass der atomare Aufbau unseres Körpers vor allem aus leerem Raum besteht. Wenn wir uns auf diese Leere und Leichtigkeit konzentrieren und zu dieser “energetischen Grundnatur” eine Verbindung aufbauen, stände einer außerkörperlichen Reise nichts mehr im Wege.

Bleibt die Frage: Wer oder was ist es eigentlich, das hier „durch den Raum“ reist? Bewegen wir uns körperlich von A nach B? Oder passiert diese Reise auf einer anderen Ebene? Die traditionellen Kommentare geben darauf unterschiedliche Antworten – was wiederum auch damit zusammenhängt, wie wörtlich man die Siddhi nehmen möchte.

In der yogischen Sichtweise hat jeder Mensch neben dem grobstofflichen, physischen Körper auch einen feinstofflichen Körper, oft Astralleib genannt. Dieser subtilere „zweite Körper“ (Sūkṣma Śarīra) ist nicht an die physikalischen Beschränkungen gebunden. Viele Ausleger verstehen Patañjalis Sutra so, dass dieser Astralkörper oder das Bewusstsein des Yogi sich von der materiellen Hülle löst und in den Raum hinaus bewegt – während der physische Körper still an Ort und Stelle bleibt.

Wenn also ein Yogi „durch den Ākāśa wandert“, dann meint das: Sein Bewusstsein bzw. sein feinstoffliches Selbst unternimmt die Reise durch den subtilen Raum (man könnte sagen, durch die Astralebene). Ākāśa lässt sich nämlich nicht nur als „Luftraum“ verstehen, sondern als allgegenwärtiger Äther – der Raum, den auch Gedanken, Geistwesen und feinstoffliche Energien durchdringen. So erklärt sich, dass ein Yogi in tiefer Meditation Wände, Ozeane oder Berge quasi ignorieren kann: Aus der Perspektive des Astralleibs existieren solche Barrieren nicht.

Einige Kommentatoren beschreiben daher explizit, dass der Yogi mit seinem subtilen Körper reist. In einer Übersetzung heißt es etwa, der Yogi erlange die Fähigkeit, seine subtile Form durch die Atmosphäre zu bewegen. Das klingt schon sehr nach moderner Astralprojektion. Diese Sicht passt auch zu den folgenden Sutras, wo vom „großen Körperlos-Sein“ (mahā-videha) und von Fähigkeiten wie winzigklein zu werden oder schneller als der Geist zu reisen die Rede ist – klassische Eigenschaften des Astralkörpers, nicht des physischen Körpers.

Allerdings gibt es auch die Lesart, dass Patanjali hier tatsächlich eine Art Levitation beschreibt. Im selben Kapitel (Vibhūti-Pāda) findet sich ein Sutra über die Beherrschung des Udāna-Vayu (einer Aufwärts-Energie im Körper), durch die der Yogi keine Berührung mehr mit Schlamm, Wasser oder Dornen hat und aufsteigen kann – sprich: den physischen Körper schweben lässt. Dieses „Schweben“ (Utthāna) wird als separate Siddhi genannt und klingt eher nach einem körperlichen Abheben von der Matte. Sutra 3.43 hingegen – mit der Betonung auf Akasha und geistiger Leichtigkeit – zielt, so argumentieren viele, auf eine außerkörperliche Erfahrung ab, also auf das Bewusstsein, das sich vom Körper trennt.

Manche übersetzen auch doppeldeutig: In B.K.S. Iyengars Kommentar wird es so formuliert: der Yogi macht den Körper so leicht wie eine Baumwollfaser und vermag im Raum zu schweben – was sowohl auf Astralreisen als auch auf tatsächliche Levitation gedeutet werden kann.

Vielleicht muss man den Unterschied gar nicht so strikt ziehen. Ein fortgeschrittener Yogi, heißt es, könne auf vielfältige Weise durch Raum und Zeit „reisen“: entweder er projiziert sein Bewusstsein direkt an einen fernen Ort (ohne den physischen Leib zu bewegen), oder er lässt seinen Astralkörper dorthin gehen, oder – in den weitestgehenden Erzählungen – er teleportiert sogar den physischen Körper an den Zielort. Patañjali dürfte primär die ersten beiden gemeint haben.

Spannend ist, dass es in jüngerer Zeit sogar weltliche Experimente gab, die an solche Fähigkeiten erinnern: In den 1970ern entwickelte das US-Militär zusammen mit dem Stanford Research Institute ein geheimes Programm namens „Remote Viewing“, bei dem Personen trainiert wurden, ihren Geist an weit entfernte Orte „zu schicken“, um dort Informationen zu sammeln. Was wie Science-Fiction klingt, wurde tatsächlich jahrzehntelang erforscht und 1995 teilweise deklassifiziert. Dabei zeigte sich, dass geübte Probanden unter strengen Testbedingungen erstaunlich detaillierte Beschreibungen von entfernten Schauplätzen geben konnten – als hätten sie sie mit eigenen Augen gesehen. Natürlich erklärte man das nicht mit Yogis und Astralkörpern, sondern suchte nach Begriffen wie „übersinnliche Wahrnehmung“ und „non-lokales Bewusstsein“. Dennoch: Die Parallele zur yogischen Siddhi ist unverkennbar. Was Patañjali als meditative Perfektion schildert, taucht hier als Psi-Spionage im Kalten Krieg auf. Es scheint, der menschliche Geist kann unter bestimmten Umständen Entfernungen überwinden – ob man es nun spirituell oder parapsychologisch rahmt.

Schauen wir auch auf Nahtoderfahrungen, die oft als modernes Pendant zur Astralreise zitiert werden. Tatsächlich berichten etwa 45% aller Menschen mit Nahtoderfahrung, dass sie während der kritischen Phase ihren Körper von außen wahrnahmen – meist von oben, schwebend nahe der Zimmerdecke. Viele konnten später erstaunlich genau schildern, was um ihren reglosen Körper herum vor sich ging, etwa welche Wiederbelebungsmaßnahmen ergriffen wurden. Solche Berichte kommen über alle Kulturkreise hinweg vor, bei Kindern wie Erwachsenen. Besonders beeindruckend sind Fälle von Blinden, die in einer außerkörperlichen Nahtoderfahrung plötzlich sehen konnten: Personen, die von Geburt an blind waren, beschrieben während ihres „Astral-Ausflugs“ visuelle Eindrücke – Farben, Formen, Dinge, die sie im physischen Leben nie wahrgenommen hatten. Forschungsteams um Ärzte wie Michael Sabom, Penny Sartori oder Kenneth Ring haben solche Fälle dokumentiert.

Für Yogis sind das natürlich spannende Indizien: Sie deuten darauf hin, dass Bewusstsein tatsächlich ohne den physischen Körper wahrnehmen kann. Genau das wäre ja die Grundvoraussetzung für Patanjalis Siddhi.

Schulwissenschaftliche Erklärungen widersprechen dem allerdings. Aus Sicht der Neurologie sind Out-of-Body-Erlebnisse (OBEs) eher Tricks des Gehirns als reale Seelenreisen. Experimente haben gezeigt, dass man durch gezielte Reizung bestimmter Hirnareale (z.B. am temporoparietalen Übergang) künstliche OBE-Gefühle auslösen kann – etwa das Empfinden, über dem eigenen Körper zu schweben. Psychologisch werden OBEs oft als eine Form der Dissoziation oder als Klartraum-ähnlicher Zustand eingeordnet. Die renommierte Bewusstseinsforscherin Susan Blackmore etwa, die selbst einst eine spontane OBE hatte und dann Jahrzehnte forschte, kam zu dem ernüchternden Schluss: Solche Erfahrungen seien letztlich „halluzinatorische Fantasien“, erkennbar an den verzerrten Sinneseindrücken und der oft körperlosen Selbstwahrnehmung. Kurz gesagt: Kein Geist verlässt den Körper wirklich – es fühlt sich nur so an, weil das Gehirn unter bestimmten Bedingungen ein solches Szenario erzeugt.

Man kann stundenlang debattieren, wer Recht hat. Fakt ist, dass wir (noch) keinen objektiven Beweis haben, dass jemand im Lotus-Sitz schwebend durch die Decke gegangen ist und an einem anderen Ort körperlich wieder auftauchte. Ebenso Fakt ist aber auch, dass tausende Menschen subjektiv absolut überzeugende Außerkörperlichkeits-Erlebnisse schildern – teils spontan, teils bewusst herbeigeführt – die sich nicht völlig mit einfachen Halluzinationen abtun lassen. In Patanjalis Text spiegelt sich diese Ambivalenz wider: Einerseits behauptet er kühn die Möglichkeit der Astralreise, andererseits warnt er (bzw. der Kommentator Vyāsa, siehe unten) indirekt davor, in diese „übernatürlichen Kräfte“ zu viel hineinzugeheimnissen. Letztlich, so heißt es später, seien selbst solche Siddhis nur Zwischenprodukte auf dem Weg zur endgültigen Befreiung und könnten zur Ablenkung werden. Der Yogi soll die Kräfte entwickeln dürfen – aber nicht daran haften.

Moderne Perspektiven auf Astralreisen

Jenseits der Yoga-Kommentare hat das Thema „außerkörperliche Erfahrung“ auch in anderen Bereichen für Faszination gesorgt. Die esoterische Szene spricht lieber von Astralprojektion oder Seelenreise, Psychologen von OBE (Out-of-Body Experience), Religionsgelehrte von mystischer Ekstase – gemeint ist im Kern Ähnliches: das Gefühl, den physischen Körper zu verlassen.

In der Mitte des 20. Jahrhunderts traten einige Pioniere auf, die Astralreisen systematisch erforschten. Besonders bekannt ist Robert A. Monroe, der durch eigene Out-of-Body-Erlebnisse in den 1950ern inspiriert wurde. Er entwickelte Techniken, um willentlich OBEs herbeizuführen, und gründete später das Monroe Institute. Monroe beschrieb, wie man sich in einen Zustand begibt, den er „Mind awake – body asleep“ nannte: Der Geist ist wach, der Körper schläft. Durch tiefe Entspannung (ähnlich wie im Yoga Nidra), Fokus auf regelmäßige Vibrationen im Körper und eine Visualisierung (zum Beispiel sich an einem imaginären Seil aus dem Körper herauszuziehen) könne fast jeder lernen, sein Bewusstsein vom Körper zu trennen. Er selbst protokollierte dutzende Reisen in andere Räume und sogar angeblich in andere Dimensionen. Monroes Bücher wie “Journeys Out of the Body” (1971) machten den Begriff Out-of-Body Experience populär – bis dahin sprach man eher von Astralreisen, was vielen zu okkult klang.

Siehe dazu auch folgenden Artikel:

Außerkörperliche Erfahrung in der Meditation: Die Techniken nach Patanjali und Monroe Seit vielen Jahrtausenden finden sich Berichte von intensiv Meditierenden zu mystischen Erfahrungen. Zu geistigen Erlebnissen, die sich mit dem Verstand nicht erklären lassen. Hierzu gehört das Erlebnis von außerkörperlichen Wahrnehmungen. Schon Patanjali hat im Yoga Sutra hierfür eine Meditationsanweisung geschildert. Bonus: ► Umfragen zur Außerkörperlichen Erfahrung ► Monroe-TechnikBeitrag: Außerkörperliche Erfahrung in der Meditation: Die Techniken nach Patanjali und Monroe

Außerkörperliche Erfahrung in der Meditation: Die Techniken nach Patanjali und Monroe

Während Monroe einen eher pragmatisch-technischen Ansatz wählte (inklusive experimenteller Hilfsmittel wie Binaural Beats, also speziellen Klangfrequenzen, um das Gehirn in den passenden Bewusstseinszustand zu versetzen), betonten andere die spirituelle Dimension. In fernöstlichen Traditionen – ob Taoismus, Buddhismus oder hinduistische Tantra-Lehren – gibt es seit langem Praktiken, um sogenannte Lichtkörper-Erfahrungen zu erlangen. So sprechen tibetische Yogis vom „Phowa“-Ritual, bei dem Bewusstsein aus dem Körper hinausgeschleudert werden kann, oder vom „Traum-Yoga“, in dem man luzide Zustände nutzt, um die Grenzen zwischen Traum, Astralwelt und Wachwirklichkeit zu erkunden.

Wissenschaftlich wurden OBEs lange ignoriert oder als Kuriosum abgetan. In den letzten Jahrzehnten jedoch haben sich Neurowissenschaftler wie Dr. Olaf Blanke in der Schweiz dem Phänomen zugewandt – mit überraschenden Erkenntnissen. Blankes Team gelang es, mittels Elektrostimulation bestimmter Gehirnregionen (v.a. der Ecke, wo Scheitel- und Schläfenlappen zusammenstoßen) bei Wachpatienten das Gefühl auszulösen, aus dem Körper zu fallen oder sich selbst von außen zu sehen. Für die Materialisten war das ein „Aha!“–Moment: Wenn man durch Stromstöße Astralgefühle erzeugen kann, spricht das dafür, dass OBEs im Gehirn konstruiert werden. Dazu passt auch die Beobachtung, dass OBEs oft in Zuständen auftreten, in denen die normale Körperwahrnehmung gestört ist – etwa bei starker Übermüdung, in der Schlafparalyse, unter psychedelischen Drogen oder eben in Lebensgefahr (wie bei Nahtoderlebnissen). Diese Faktoren können das Gehirn in einen Ausnahmezustand versetzen, in dem es das Modell „Ich bin im Körper“ vorübergehend aufgibt. Stattdessen erzeugt es ein neues Modell: „Ich schwebe außerhalb.“ Mit etwas Training (Meditation, Hypnose, etc.) lässt sich dieser Switch offenbar auch willentlich herbeiführen.

Skeptiker argumentieren daher: Es ist kein Geist, der den Körper verlässt – es ist das Gehirn, das uns trickst. Die Person erlebt sich zwar woanders, aber in Wirklichkeit spielt der Film im Kopf. Daher konnte die Wissenschaft bislang auch keine eindeutigen externen Nachweise für reale Austritte finden (zum Beispiel, dass jemand in OBE Informationen erhält, die er nicht hätte wissen können). Die meisten kontrollierten Tests verliefen ernüchternd – was jedoch OBE-Enthusiasten nicht davon abhält, es weiter zu probieren.

Auf der anderen Seite verweisen Befürworter der „spirituellen“ Interpretation auf Phänomene, die die reine Gehirn-Theorie unbequem lassen: Die erwähnten Fälle von Blinden, die sehen, oder verifizierte Wahrnehmungen während Nahtoderfahrungen (wenn z.B. ein Patient nach Erwachen genaue Details aus dem OP beschreiben kann, die er unmöglich aus der normalen Perspektive gesehen haben konnte). Solche Ereignisse liegen an der Grenze dessen, was Neurologie erklären kann. Einige Wissenschaftler wie der Neurochirurg Dr. Eben Alexander (der selbst eine spektakuläre Nahtoderfahrung hatte) wurden dadurch zu Überzeugungstätern in Sachen „Bewusstsein überlebt den Körper“. Andere, wie die Psychologin Susan Blackmore, halten dagegen und führen auch diese Fälle auf seltene, aber natürliche Hirnprozesse zurück – oder auf nachträgliche Konfabulation (man redet es sich schön).

In der Pseudowissenschaft und Popkultur hat sich um Astralreisen jedenfalls ein ganzer Kosmos gebildet. Von New-Age-Autoren, die das „Astralreisen in 3 Wochen“ versprechen, bis zu Hollywood-Filmen (Insidious, Doctor Strange, etc.), die mit der Idee der Seelenwanderung spielen, ist alles dabei. Seriösere Parapsychologen wie Charles Tart oder Dean Radin sammelten in den 1970ern Daten und plädierten dafür, dass es eine Form von außersinnlicher Wahrnehmung geben könnte, die bei OBEs greift. Doch auch sie konnten den mechanistischen Mainstream nicht überzeugen. Letztlich bleibt es wie so oft: Die einen glauben an die tatsächliche Erfahrungsebene jenseits des Körpers, die anderen bezweifeln sie – und beide finden Argumente.

Für uns als Yoga-Interessierte ist vielleicht folgender Mittelweg reizvoll: Unabhängig vom objektiven Status kann eine solche Erfahrung subjektiv extrem bedeutungsvoll sein. Sie kann das Weltbild erschüttern, die Angst vor dem Tod mindern, spirituelle Einsichten fördern. In diesem Sinne ist „durch den Raum reisen“ vielleicht auch eine Metapher für das Überschreiten unserer üblichen Begrenzungen – eine innere Expansion des Bewusstseins.

Praktische Erfahrung: Wie fühlt sich das an?

Theorie und Philosophie beiseite – wie erlebt man so eine Astralreise eigentlich? Viele Leser dürften sich fragen: Wie würde es sich anfühlen, den eigenen Körper zu verlassen? Und kann man das üben?

Stell dir vor: Du liegst in tiefer Entspannung auf deiner Yogamatte, alles ist still. Dein Atem wird ruhiger, dein Körper schwer – so schwer, dass er sich irgendwann fast nicht mehr zu gehören scheint. Deine Gedanken aber bleiben wach und fokussiert. Du erinnerst dich an Patanjalis Anleitung: die Verbindung von Körper und Raum spüren. Also richtest du deine Aufmerksamkeit an den Raum über dir, ein, zwei Meter über deinem Liegekörper. Du versuchst, diesen Raum tatsächlich wahrzunehmen – so als würde dein Bewusstsein ihn abtasten. Gleichzeitig stellst du dir vor, dein Körper wird immer leichter. Vielleicht hilft dir ein Bild: Du fühlst dich an wie ein heliumgefüllter Ballon oder eben wie ein Watteflöckchen, das sich von der Unterlage löst.

Plötzlich bemerkst du ein Kribbeln im ganzen Körper. Ein feines Vibrieren breitet sich wellenartig aus – von den Füßen bis zum Kopf. Ein Teil von dir registriert: Oh, das kommt mir bekannt vor, kurz vorm Einschlafen hab ich sowas schon gespürt. Diesmal schläfst du aber nicht – dein Geist bleibt ruhig wach. Das Summen in deinen Ohren wird lauter, es klingt fast wie ein Schwarm Bienen oder ein elektrisches Brummen. Dein Herz beginnt, etwas schneller zu schlagen, denn du merkst: Da passiert gerade etwas Ungewöhnliches. Jetzt bloß nicht vor Schreck zucken! Du erinnerst dich: Ruhe bewahren! Also atmest du ganz weich weiter, löst jede aufkeimende Anspannung.

Und dann – ein Gefühl, als würdest du in einem Aufzug stehen, der sanft anläuft. Ein leichtes Ziehen nach oben. Intuitiv „schaust“ du nach unten – und erschrickst beinahe: Unter dir liegt jemand... dein Körper! Du siehst dich selbst daliegen, die Augen geschlossen, friedlich atmend. Doch du schwebst frei im Raum, vielleicht knapp unterm Zimmerplafond. Die Szene wirkt real und doch wie aus einem Traum geschnitten. Ein Teil von dir jubiliert innerlich: Es hat geklappt! – der andere Teil denkt: Um Himmels willen, bloß nicht die Nerven verlieren. Also tust du: nichts. Einfach nur beobachten.

In diesem Moment spürst du eine nie gekannte Leichtigkeit. Keine Schwerkraft zieht an dir. Du könntest dich um die eigene Achse drehen, schwerelos wie ein Astronaut im Orbit. Unten siehst du den Raum aus einer neuen Perspektive: Dort steht die Yogamatte, da drüben das Sofa, alles genau wie erwartet, nur du befindest dich eben jetzt oben. Vielleicht bemerkst du ein feines silbriges Band, das von deinem schwebenden Selbst hinunter zu deinem Körper führt – viele Astralreisende beschreiben so eine Art „Silberschnur“, die sie verbindet, ob sie real oder imaginiert sei dahingestellt.

Nun regt sich natürlich Neugier. Wenn ich schon draußen bin, denkst du, kann ich mich auch umsehen. Langsam „willst“ du Richtung Zimmertür gleiten – und verblüffenderweise folgt dein feinstofflicher Körper diesem Willen sofort. Du bewegst dich durch den Raum, ohne zu laufen oder zu fliegen wie mit Flügeln; es ist eher ein müheloses Gleiten, angetrieben durch bloßen Gedanken. Du schaust zurück und siehst immer noch dich unten liegen. Alles klar soweit. Ein Funken Euphorie steigt auf – du fühlst dich wie ein Vogel, der eben fliegen gelernt hat.

Aber Vorsicht! Schon dieses kleine Hochgefühl reicht und – zack! – beginnt die Szene zu wackeln. Die Umgebung verschwimmt, ein Sog erfasst dich. Mist, zu viel Aufregung. Ehe du dich versiehst, landest du unsanft im eigenen Körper. Du schreckst hoch, atmest schnell. Alles ist wieder normal – du liegst auf der Matte, Herzklopfen, die Lampe hängt unschuldig an der Decke. War das jetzt „echt“? Oder hast du geträumt? Die Erfahrung wirkt so lebendig nach, dass du nicht zweifelst: Ich war draußen. Ein Grinsen stiehlt sich auf dein Gesicht – eine Mischung aus Erleichterung, Stolz und „Was zum Henker war das?“.

So oder ähnlich laufen viele Berichte von Astralreisen ab. Natürlich kann jeder Trip anders sein, aber es gibt typische Gemeinsamkeiten: das Gefühl von Vibration oder Energie im Körper, oft ein Summton oder Knallgeräusch beim Austritt (manchmal „Astralknall“ genannt), die klare Wahrnehmung des eigenen schlafenden Körpers von oben, initiale Schwierigkeiten, die Emotionen unter Kontrolle zu halten, und eine ungewohnte, aber beeindruckende Leicht- und Beweglichkeit außerhalb des physischen Körpers. Viele beschreiben auch eine Art Tunnel oder Wirbel beim Rausgehen oder Reingehen, ähnlich wie bei Nahtoderlebnissen.

Für Anfänger ist das größte Problem tatsächlich die Aufregung. Sowohl Angst („Hilfe, bin ich tot?!“) als auch übermäßige Freude („Yippie, ich fliege!“) führen meist dazu, dass die OBE sofort endet – man „plumpst“ zurück in den Körper, oft mit einem Ruck. Deshalb betonen erfahrene Praktizierende: bleib ruhig, beobachte nur, zumindest für die ersten Male. Mit Übung – so berichten sie – kann man länger draußen bleiben und die Umgebung erkunden. Manche entwickeln im Laufe der Zeit richtige Techniken, um sich dann gezielt fortzubewegen: etwa an einen bekannten Ort „denken“ und schwupp, ist man dort; oder sich von einer unsichtbaren Kraft ziehen lassen; oder auch „Astral-Schwimmen“ mit imaginären Armbewegungen. Das klingt erstmal schräg, aber bedenke: Ohne physische Gesetze ist Fortbewegung völlig neu zu lernen, es ist wie ein Baby, das laufen lernt – nur im Astralkörper.

Und was macht man, wenn man mal stabil draußen ist? Die Möglichkeiten sind theoretisch endlos: durch Wände gehen, weite Distanzen in Sekunden überwinden, vielleicht sogar andere Sphären besuchen (einige berichten von farbenprächtigen, traumartigen Landschaften oder Begegnungen mit verstorbenen Verwandten und anderen Wesenheiten). Allerdings: Genau hier scheiden sich die Geister zwischen nüchternem Ansatz und esoterischer Abenteuerlust. Nüchterne Astralreisende – ja, die gibt es – versuchen erstmal, reale Orte zu verifizieren (War da wirklich das Fenster offen, wie ich in OBE gesehen habe?). Esoterisch geneigtere erkunden lieber Fantasiewelten oder suchen spirituelle Lehrer auf der Astralebene. Patanjali selbst bleibt pragmatisch: Er erwähnt keine Himmelsschlösser oder dergleichen, er spricht nur von „durch den Raum gehen“. Das lässt offen, wohin die Reise gehen kann – letztlich wohl dorthin, wohin dein Geist sich ausrichtet.

Kann man nun gezielt trainieren, um Sutra 3.43 am eigenen Leibe zu erfahren? In der Yoga-Praxis gibt es durchaus Techniken dafür, wenn auch meist im fortgeschrittenen Bereich. Yoga Nidra, der yogische Schlaf, wird manchmal als Vorbereitung genutzt: Man bringt sich in einen tiefen Entspannungszustand, hält aber den Bewusstseinsfaden aufrecht – sozusagen ein kontrolliertes Hypnagogie-Erleben. In diesem Dämmerzustand zwischen Wachen und Schlafen fällt vielen das Loslassen des physischen Körpers leichter.

Yoga Nidra – Anleitung, MP3, Text und Variationen Willkommen zu der Entspannungstechnik des Yogas: Yoga Nidra. Die yogische Tiefenentspannung, auch "yogischer Schlaf" genannt, ist eine Tiefenentspannungsübung der tantrischen Yoga-Lehre. Ihr Ursprung liegt in weit entfernten Zeiten. Yoga Nidra führt in tiefe Entspannungszustände, die mit einiger Übung bei vollem Bewusstsein erfahren werden können. Zusätzlich besteht über einen sogenannten Sankalpa die Möglichkeit, Persönlichkeitsentwicklung tief ins Unbewusste einzuprägen. Hier findest du Yoga Nidra erläutert und dazu eine einfache Anleitung, einen Gratis-MP3-Download, den Text zum Ausdrucken und viele Varianten für fortgeschrittenes Üben, auch als Videos. Hier weiterlesen: Yoga Nidra – Anleitung, MP3, Text und VariationenBeitrag: Yoga Nidra – Anleitung, MP3, Text und Variationen

Yoga Nidra | Anleitung, MP3, Text und Variationen

Eine klassische Übung ist z.B.: Lege dich entspannt auf den Rücken (Shavasana), führe eine vollständige Tiefenentspannung durch und dann visualisiere, wie du aufstehst. Stell dir vor, wie du im Raum über deinem Körper schwebst. Geh Schritt für Schritt durch: erst das Gefühl, dich zu erheben, dann der Blick zurück auf deinen Körper. Dieses Visualisieren kann anfangs rein imaginativ sein – doch je öfter du es machst, desto mehr nähert sich die Vorstellung vielleicht einer realen Out-of-Body-Erfahrung an. Swami Satyananda Saraswati beschreibt in seinen Schriften ähnliche Übungen im Kontext von Yoga Nidra, um die Trennung von Bewusstsein und Körperempfindung zu fördern.

Vorsicht auf dem Astraltrip

So faszinierend das Thema ist, sei zum Schluss auch eine Warnung ausgesprochen – eine, die sowohl von traditionellen Lehrern als auch von modernen Yogameistern kommt. Astralreisen und andere Siddhis sind nicht ohne Risiko für die Psyche. Sukadev Bretz etwa schreibt unmissverständlich: Nur Menschen, die geistig und emotional völlig stabil sind, sollten sich überhaupt auf solche Experimente einlassen. Wer labil ist, könnte durch eine außerkörperliche Erfahrung eher Schaden nehmen – z.B. extreme Angst entwickeln, die Bodenhaftung verlieren oder Schwierigkeiten haben, zurück in den Alltag zu finden. Sukadev rät sogar insgesamt ab von den sogenannten Astralreisen, „weil man leicht in Verbindung mit negativen Energien und niederen Astralwesen kommen kann“.

Tatsächlich berichten einige OBE-Abenteurer von erschreckenden Begegnungen: unerklärliche Gestalten, erschreckende Geräusche oder das Gefühl, von etwas Unsichtbarem berührt worden zu sein. Ob das nun objektive Dämonen sind oder psychische Projektionen, sei dahingestellt – angenehm ist es nicht. Die Yogis alter Zeit waren sich jedenfalls bewusst, dass höhere Kräfte auch Versuchungen mit sich bringen. Patanjali erwähnt in Sutra 3.52, dass ein Yogi sich nicht von verlockenden Erfahrungen oder Einladungen aus höheren Sphären verführen lassen soll, da dies nur neue Ego-Anhaftungen schafft. Mit anderen Worten:

Bleibe demütig, bleibe geerdet.

Für Praktizierende heute heißt das: Wer primär Yoga übt, um seinen Geist zu läutern und zur Erleuchtung (Kaivalya) zu gelangen, der sollte Siddhis wie Astralreisen eher als Nebenprodukt sehen – interessant, ja, aber nicht Ziel der Übung. Und wer nur Astralreisen will, weil es kickt oder der Neugier wegen, der begibt sich auf dünnes Eis. Die alten Texte und viele Lehrer betonen, dass solch außergewöhnliche Erfahrungen zwar real sein können, aber eben auch täuschend. Man kann sich darin verlieren, grandios werden oder abhängig von den nächsten Trips. Das ist im Yoga nicht anders als im Leben: Sensationen können vom Wesentlichen ablenken.

Kommentar von Vyasa zu Sutra 3.43

Erläuterungen zu Vyasa

Vyasa war ein indischer Philosoph des 5. bzw. 6. Jahrhunderts nach Christi, der den ältesten überlieferten Kommentar zum Yogasutra des Patanjali schrieb. Der Text wird Yogabhashya (wörtlich "Kommentar (Bhashya) zur Yogaphilosophie") genannt und um 600 nach Christi datiert. Vyasas Kommentare zu den Sutras sind oftmals recht kurz.

Ohne Vyasas Kommentar wären viele Sutras heute fast unverständlich. Manche Gelehrte sagen, der Text ist erst durch den Kommentar wirklich „lesbar“.

Vyāsa war vielleicht/wahrscheinlich kein einzelner Autor, sondern ein Titel, der mehrere Kommentatoren der indischen Tradition umfasst. Die Stimme, die wir im Yogasutra-Kommentar hören, ist also vielleicht ein Chor.

Vyasas Yogabhashya wurde im 8./9. Jh. von Shankara (788–820 n. Chr, indischer Gelehrter, Vedanta-Philosoph, Begründer der Advaitavedānta-Tradition) kommentiert. Sein Kommentar nennt sich Yogabhashyavivarana, Vivarana ist ein Unterkommentar.

Auch Vachaspati Mishra hat einen frühen, berühmten Kommentar zum Yogasutra geschrieben. (Meine Quellen für diese Kommentare waren unterschiedliche Bücher und Webseiten, zum Beispiel Legget (siehe Literatur) und wisdomlib.org/hinduism/book/yoga-sutras-with-commentaries/). Ich gebe hier diese Kommentare in für mich relevanten Auszügen in Worten wieder, die für mich den Sinn in heutigen Worten am besten wiedergeben. Dies ist explizit kein Bemühen, die Originalkommentare wortgetreu wiederzugeben. Fehlinterpretationen sind natürlich in meiner Verantwortung.

Du siehst etwas anders, hast einen Fehler gefunden oder möchtest etwas ergänzen? Bitte schreibe dies unten bei "Ergänzungen von dir".

Die Kommentare von Vyasa, Mishra und Shankara sind oft wörtlich übersetzt worden, zum Beispiel bei den oben angegebenen Quellen.

🌌 Raum ist nicht irgendwo – Raum ist überall

Vyasa beginnt mit einem simplen, aber tiefgreifenden Gedanken:

Wo immer es einen Körper gibt, ist auch Ākāśa.

Ākāśa – das wird oft als „Äther“ oder „Raum“ übersetzt – ist nach klassischer indischer Auffassung das feinste der fünf Elemente. Es ist nicht leer, sondern ein subtiler, durchdringender Träger: für Klang, Schwingung, Bewusstsein. Wenn du atmest, bewegst du dich durch Ākāśa. Wenn du denkst, geschieht das in Ākāśa. Selbst dein Körper – fest und greifbar – existiert nicht unabhängig von diesem Raum, sondern in Beziehung dazu.

🧘♂️ Der Yogi erkennt: Körper & Raum sind eins

Laut Vyasa besteht die yogische Aufgabe darin, diese Beziehung zu meistern – also nicht nur intellektuell zu verstehen, sondern in der Tiefe zu erfahren: Mein Körper ist nicht von Raum umgeben – er ist in ihn eingebettet, mit ihm verbunden. Und das verändert alles.

Denn wenn diese Verbindung klar gespürt wird – nicht nur als Idee, sondern als innere Wirklichkeit – dann geschieht laut Vyasa etwas Bemerkenswertes: Der Yogi erlangt einen geistigen Zustand, in dem Dinge, die uns normalerweise schwer erscheinen (wie ein Körper), sich in etwas sehr Feines und Lichtes verwandeln. Baumwolle, ein Atom – Symbole für Leichtigkeit.

Der Yogi beginnt zu begreifen: Materie ist nicht fest. Sie ist durchlässig, vibrierend, wandelbar. Mit dieser Erkenntnis – oder vielleicht besser: mit dieser Erfahrung – wird der Körper selbst leicht.

🌬️ Und dann? Der Yogi bewegt sich durch Raum

Was dann bei Vyasa folgt, liest sich wie aus einem spirituellen Abenteuerroman – und ist doch gemeint als bildhafte Beschreibung innerer Zustände (oder vielleicht auch äußerer Fähigkeiten, je nachdem, wie wörtlich man es nimmt):

Der Yogi kann „über Wasser gehen“.

Er schreitet „über ein Spinnennetz“.

Und schließlich: „über Lichtstrahlen“.

Das klingt übertrieben? Mag sein. Aber es geht hier nicht um Zirkusnummern – sondern um das symbolische Bild einer zunehmenden Leichtigkeit und Freiheit. Der Yogi bewegt sich durch Raum, weil er nicht mehr an Schwere gebunden ist. Weder geistig, noch körperlich.

Spinnennetze und Lichtstrahlen stehen vielleicht für das, was wir normalerweise als untragfähig erleben. Vyasa würde dann sagen wollen: Der Yogi trägt sich selbst. Weil er nicht mehr „getragen werden muss“. Weil er durch das Durchdringen der subtilen Natur des Körpers den nächsten Schritt geht: Bewegung jenseits der üblichen Begrenzungen.

Siehe auch folgende Sutras

Yoga Sutra III-4: Wenn die drei (Dharana, Dhyana, Samadhi) zusammen auf ein Objekt oder einen Ort angewendet werden, so wird dies Samyama genannt

Yoga Sutra III-44: Wenn dieser reale Geisteszustand außerhalb [des Körpers] beibehalten wird (auch Maha-Videha oder große Körperlosigkeit genannt) löst sich der Schleier über dem inneren Licht auf

Im Zusammenhang auch noch interessant ...

- Weniger Druck, mehr Tiefe: Schon Paracelsus meinte: Wenn du weniger willst, erreichst du meistens mehr – ein Prinzip, das bei Samyama wirkt.

- „Somatic tuning“: Moderne Psychologie spricht von Körper-Geist-Synchronisation durch Focusing, ähnlich wie bei bewusster Raumwahrnehmung.

- OBE bei Blinden: Menschen, die von Geburt an blind waren, berichteten während Nahtoderfahrungen erstmals visuelle Eindrücke – ein rätselhaftes Phänomen.

- Atom-Leichtigkeit: Bei Quantenexperimenten kann selbst ein Elektron mehrere Orte gleichzeitig besetzen – ein Grund, warum Lichtmetaphern in Yogatexten Sinn machen.

- Hypnagoge Bilder: Der russische Künstler Kandinsky malte seine berühmte „Composition VII“ nach tiefen Bewusstseinszuständen – ein Fenster, das auch Astralreisende erwähnen.

- Spinnennetz-Phänomene: In indigenen Kulturen beschreiben spirituelle Heiler den ÜBERtritt, indem sie sich vorstellen, „über Spinnweben zu balancieren“ – ganz verblüffend ähnlich zu Vyasas Beschreibungen.

Fazit

Patanjalis Sutra 3.43 bietet reichlich Stoff für Interpretationen. Ob man es als Anleitung zur bewussten Out-of-Body Experience versteht, als Beschreibung tatsächlicher Levitation oder als innere Erfahrung der Schwerelosigkeit des Seins – in jedem Fall sprengt es die normale Vorstellungskraft. Es erinnert uns daran, dass mehr möglich ist, als unser Alltagserleben preisgibt. Vielleicht ist es am klügsten, mit einer Mischung aus Offenheit und Skepsis an diese Dinge heranzugehen: Einerseits das Wunder zulassen (vielleicht kann Bewusstsein wirklich fliegen!), andererseits gesunden Menschenverstand behalten (bleib lieber angeschnallt, falls doch nicht). Die Wahrheit mag – wie so oft – im Auge des Betrachters liegen.

In jedem Fall kann die Beschäftigung mit solchen Sutras die eigene Perspektive weiten. Und sei es „nur“, dass man im tiefen Meditationserlebnis sich plötzlich leicht wie Baumwolle fühlt und erkennt: Die größte Schwerkraft hält uns im Geiste fest, nicht im Körper. Wenn diese Last einmal wegfällt, ist der Flug durch Raum und Freiheit vielleicht gar nicht so weit hergeholt.

Ergänzungen und Fragen von dir zur Sutra

Ist etwas unklar geblieben? Kannst du etwas ergänzen oder korrigieren?

Der Stoff der Sutras ist für uns heutige Menschen nicht leicht zu verstehen. Ist im obigen Text irgendetwas nicht ganz klar geworden? Oder kannst du etwas verdeutlichen oder berichtigen? Eine eigene Erfahrung schildern ... Vielen Dank vorab für jeden entsprechenden Hinweis oder eine Anregung:

Videos zu Sutra III-43

Astralreisen – Kommentar von Sukadev zu Yoga Sutra - Kap. 3, Vers 43

Länge: 11 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Fähigkeit zu Teleportieren – Kommentar von Anvita Dixit zu Yogasutra 3.43 (bei ihr Sutra 3.42)

Länge: 10 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Video von Ahnand Krishna zur Sutra

Kräfte von Samyama, Class 60: Asha Nayaswami zu Sutra 3:40-46

Länge: 75 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Beliebt & gut bewertet: Bücher zum Yogasutra

Patanjalis Yogasutra: Der Königsweg zu einem weisen Leben*