Kshana-tat-kramayoh samyamâd vivekajam jnânam

क्षणतत्क्रमयोः संयमात् विवेकजंज्ञानम्

Die restlichen Sutras des 3. Kapitels im Yogasutra handeln von intensiver Achtsamkeit und deren segensreichen Folgen. Tiefe Meditation über die Kette der Augenblicke führt zunächst zu höchstem Wissen und dann sogar zur Erleuchtung, Befreiung – Kaivalya.

Kurz zusammengefasst

- 🧘 Yogasutra III.53 – Samyama auf den Augenblick

Durch gezielte meditative Versenkung (Samyama) auf den Strom der Augenblicke entsteht eine besondere Form von Wissen: viveka-khyati, die Unterscheidungskraft, die zwischen dem Wirklichen und dem Unwirklichen unterscheidet. - 📜 Klassische Kommentierung durch Vyasa

Vyasa beschreibt den Moment (ksana) als die kleinste Einheit von Zeit, vergleichbar mit einem Atom der Materie. Zeit sei keine objektive Realität, sondern ein Konzept, das im Geist entsteht – nur der gegenwärtige Moment sei wirklich. - 🧠 Neurowissenschaft trifft Yogaphilosophie

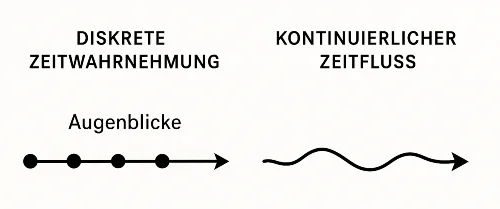

Moderne Studien zeigen, dass das Gehirn Zeit in diskreten Wahrnehmungsfenstern verarbeitet – ähnlich dem Konzept der Augenblicke im Yogasutra. Wahrnehmung ist nicht kontinuierlich, sondern ein Strom aus sich ablösenden „Jetzt-Zuständen“. - 🛠 Umsetzung in Meditation & Alltag

In der Praxis bedeutet dies, sich auf feine Übergänge zwischen Gedanken, Atemzügen oder Impulsen zu fokussieren. Im Alltag hilft dies, bewusster zu reagieren, achtsamer zu kommunizieren und emotionale Impulse zu erkennen, bevor sie übernehmen.

Details und Erläuterungen zu allen Punkten im weiteren Artikel.

Bedeutung und Übersetzung des verwendeten Sanskrits

Hier sind zunächst die Übersetzungsmöglichkeiten für die einzelnen Wörter, damit du die Übersetzung selbst für ein besseres Verständnis anpassen kannst:

- Kshana, kṣaṇa = Augenblick, Moment; kleinste vorstellbare Zeiteinheit;

- Tat = seine; dessen;

- Krama = Folge; Abfolge; Sequenz; Fluss; Aufeinanderfolge; Nachfolge;

- Tat-kramayoh = seine Ordnung; seine Aufeinanderfolge;

- Samyama, samyamah, saṁyamā = Ausdruck für die Triade Dharana, Dhyana und Samadhi; Selbstbeherrschung; Abfolge von Dharana, Dhyana und Samadi;

- Samyamat, samyamât = durch Ausführung von Samyama über; durch Eins-Werden mit;

- Viveka = Unterscheidungskraft; Unterscheidungsfähigkeit;

- Jam = kommend aus; aus;

- Vivekajam = „geboren aus der Wahrnehmung der Wirklichkeit“; Unterscheidungskraft; entstehen aus Unterscheidungsfähigkeit;

- Jnana, jñāna, jnânam = Wiss

Zu den Quellen

Buchbesprechungen, Erläuterungen zur Auswahl der Übersetzungsvarianten und allgemeine Hinweise zur Sutraübersetzung findest du im zugehörigen Artikel. Hier nun die Kurzauflistung:

Bücher

- Mircea Eliade: Yoga – Unsterblichkeit und Freiheit

- Iyengar: Der Urquell des Yoga

- Deshpande/Bäumer: Die Wurzeln des Yoga

- Geraldine Coster: Yoga und Tiefenpsychologie

- R. Sriram: Von der Erkenntnis zur Befreiung – Das YogaSutra

- Govindan: Die Kriya Yoga Sutras des Patanjali

- Mallinson/Singleton: Roots of Yoga

- R. Palm: Der Yogaleitfaden des Patañjali

- T.K.V. Desikachar: Über Freiheit und Meditation | Das Yoga Sutra von Patanajali

- Feuerstein, Georg: Die Yoga Tradition (Amazon)

- Skuban, Ralph: Patanjalis Yogasutra (Amazon)

- Sri Swami Satchidananda: The Yoga Sutras of Patanjali (Amazon)

- Trevor Leggett: The complete Commentary by Sankara on the Yoga-Sutras* (Amazon)

Internetseiten

- Internet-Übersetzung des Yogasutras auf Yoga-Vidya.de

- Zu den Sutras auf ashtangayoga.info

- Zu den Sutras auf 12koerebe.de

- Zu den Sutras auf vedanta-yoga.de

- Openland.de (mittlerweile offline)

- Zu www.bodhi.sofiatopia.org (buddhistische Kommentare zum Yogasutra nur noch als Buch)

- sanskrit-sanscrito.com (Sutras anscheinend entfernt)

- Zur Übersetzung von Chip Hartranft (PDF)

- Die Übersetzung von Hariharananda Aranya, I. K. Taimni, Vasa Houston, Barbara Miller, Swami Satchidananda, Swami Prabhavananda, Swami Vivekananda finden sich auf dieser Seite.

- Übersetzung von James Haughton Woods

- Rainbowbody.com (ausführliche und eigene Kommentierung)

- Wisdom Library

Weitere Quellen, z. B. zu aktuellen Studien, sind direkt im Text verlinkt.

Dein Übersetzungsvorschlag

Du findest die bisherigen LeserInnen-Übersetzungen und -Ergänzungen unten.

Hast du einen eigenen Übersetzungsvorschlag?

Wie würdest du diese Sutra übersetzen? Manchmal ergeben schon kleine Wortveränderungen ganz neue Aspekte. Trau dich ... :-)

Einordnung dieser Sutra im Yogasutra

Samyama ist die Schlüsselübung im dritten Kapitel des Yogasutra zum Erreichen der geistigen Kräfte. In den Sutras III-1 bis III-7 erläutert Patanjali zunächst, was Samyama ist: die Kombination aus

- Dharana (Konzentration),

- Dhyana (Meditation) und

- Samadhi (Überbewusstsein).

In Sutra III-8 ergänzt er dann, dass der Yogi zur Erlangung der Erleuchtung über Samyama hinausgehen muss.

In den Sutras III-9 bis III-15 geht es weiter mit Erläuterungen, welche Wandlung der Geist (Chitta) vollziehen muss, um Samyama bis zur Perfektion ausüben zu können. Aufeinander aufbauend sind das die Stadien

- Nirodha-Parinama (Wandel durch Sammlung, einfache Konzentration),

- Samadhi-Parinama (Wandlung durch länger andauernde Konzentration) und

- Ekagrata-Parinama (Wandel/Transformation durch vollkommene Versenkung auf einen Punkt/ein Thema).

Der notwendige Wandel des Geistes erfolgt nach und nach, ist keine sprunghafte Entwicklung.

In den Sutras III-16 bis III-49 macht Patanjali eine ganze Reihe von Vorschlägen, worauf man Samyama lenken könnte und welche Folgen (Siddhis = Kräfte, besondere Erkenntnisse) sich jeweils daraus ergeben.

In Sutra III-53 sagt Patanjali, dass der Yogi eine bestimmte Art von Wissen erhält, wenn er Samyama auf den Augenblick und seine Abfolge richtet.

Besondere Kräfte (Siddhis) mit Samyama erlangen

Besondere Kräfte (Siddhis) mit Samyama erlangen

Patanjalis Anleitungen zur Erlangung der Siddhis lauten generell, dass der Praktizierende Samyama gezielt auf ein Meditationsobjekt anwendet. Samyama ist die Verbindung aus anhaltender Konzentration, Meditation und schlussendlich Samadhi (Überbewusstsein) auf ein Objekt der Meditation. Skuban sieht den Vorgang von Samyama als “mentales Eindringen in ein Objekt, das den Übenden schließlich zu den feinstofflichsten Bereichen des Seins führt.” Dadurch werden die drei Eigenschaften (siehe Sutra III-13) eines Objektes voll erkannt. So wird das Objekt voll verstanden und über die Gunas auch beherrschbar. Alle Objekte sind nämlich laut Yogalehre Erscheinungsformen der drei Gunas, auch das Bewusstsein des Menschen. Der Yogi diszipliniert sein Bewusstsein und kann über bzw. in Samyama die Gunas auch außerhalb seines Bewusstseins beeinflussen oder verändern. So erklären sich gemäß Yogalehre die Siddhis.

Vibhutis, der andere Name für die Siddhis, bedeutet wörtlich weg (vi) von den Elementen (bhutas) und steht damit laut einiger Kommentatoren auch für die Abwendung von der Identifikation mit den materiellen Grundlagen unseres Lebens, yogisch: Prakriti. Hin zur Erkenntnis unserer wahren Natur: Purusha.

Die Sutras III-16 bis III-49 nennen die Objekte, auf die ein Yogi seine Samyama-Konzentration legen sollte, um besondere Kräfte zu entfalten. Iyengar betont jedoch, dass diese Siddhis sich erst bei weit fortgeschrittenen Yoga-SchülerInnen zeigen.

Ergänzend: Lange Pranayama-Praxis soll spontane Siddhis triggern können. Gerade Wechselatmung über Monate hinweg wird in manchen Berichten als „geistöffnend“ beschrieben – mit plötzlichen Hörerlebnissen oder Visionen.

Was ist Samyama?

Was ist Samyama?

Samyama besteht aus drei Stufen: Dharana (Konzentration), Dhyana (Meditation) und Samadhi (Überbewusstsein). Nur die erste Stufe von Samyama, die Konzentration auf ein Objekt, lässt sich willentlich steuern. Die darauf aufbauenden Geisteszustände Dhyana (Meditation) und Samadhi (Überbewusstsein) müssen sich laut der meisten Kommentatoren des Yogasutras von alleine einstellen und werden durch lang anhaltende Konzentration und Beseitigung der Geisteshindernisse erlangt. Feuerstein bezeichnet Samyama als 'Bündelung' von Konzentration, Meditation und Samadhi. Du findest Samyama ausführlicher in den ersten Sutras des dritten Kapitels des Yogasutra hier auf yoga-welten.de besprochen. Siehe vor allem:

Yoga Sutra III-4: Wenn die drei (Dharana, Dhyana, Samadhi) zusammen auf ein Objekt oder einen Ort angewendet werden, so wird dies Samyama genannt

Yoga Sutra III-5: Aus der Meisterung von Samyama entsteht vollkommenes Wissen über das Wahrgenommene

Yoga Sutra III-6: Der Fortschritt im Samyama erfolgt in Stufen

Voraussetzungen und Umgang mit den Siddhis

Empfehlungen zu Voraussetzungen und zum Umgang mit den Siddhis

Viele Kommentatoren empfehlen, mit den Siddhis sehr bewusst umzugehen. Folgendes wird oft geraten:

Wer sich den Siddhis zuwendet, sollte die Yamas und Niyamas in seinem Leben verwirklicht haben. Diese sind:

Die Yamas – Selbstkontrolle

- Ahimsa – Gewaltlosigkeit

- Satya – Wahrhaftigkeit

- Asteya – Nicht-Stehlen

- Brahmacharya – Wandel in Brahma / Selbstbeherrschung / Enthaltsamkeit

- Aparigraha – Nicht-Greifen, Verzicht auf Gier

Niyamas – Verhaltensregeln

- Saucha – Reinheit

- Santosha – Zufriedenheit

- Tapas – Selbstzucht

- Svadhyaya – Selbststudium (Studium)

- Ishvarapranidhana – Verehrung des Göttlichen

Siehe dazu die Erläuterungen in "Yamas und Niyamas im täglichen Leben".

Siddhis sollten nicht zum Vergnügen, zur Selbsterhöhung oder anderen ungünstigen, egoistischen Zielen angewendet werden. Vielmehr zeigen die Siddhis (so Iyengar und andere), dass die Yogapraxis “richtig angelegt” sei.

Selbstverständlich sollte man Siddhis auch nicht dazu nutzen, um jemand anderen damit zu schaden.

Stattdessen wird eher ein “Nicht-Beachten” der Siddhis angeraten, wenn diese sich denn zeigen sollten. Iyengar schreibt, (S. 244), die Übungen bei Auftreten der Siddhis mit Glauben und Begeisterung weiterzuentwickeln, die Siddhis aber mit völligem Gleichmut zu betrachten.

Dem Yogi wird also geraten, sich nicht auf die Siddhis einzulassen, sich nicht von ihnen “mitreissen zu lassen”, um sie nicht für eigene selbstsüchtige Bedürfnisse zu verwenden, woraus späteres Leiden folgen würde. Stattdessen solle er/sie weiter auf dem Pfad der Befreiung zu wandeln und die Siddhis eher als Prüfung ansehen, ob man nicht doch noch – trotz fortgeschrittener yogischer Entwicklung - den Verlockungen der Dualität und des Ego-Daseins nachgibt.

Swami Sivananda sagt über Siddhis:

„Yoga ist nicht dazu da, Siddhis, Kräfte, zu erlangen. Wenn ein Yogaschüler die Versuchung verspürt, Siddhis zu erlangen, wird sein weiterer Fortschritt ernsthaft verzögert. Er hat den Weg verloren. Ein Yogi, der darauf konzentriert ist, höchsten Samadhi zu erreichen, muss Siddhis zurückweisen, wo auch immer sie auftauchen. Siddhis sind Einladungen von Devatas. Nur wenn man diese Siddhis zurückweisen kann, kann man Erfolg im Yoga erlangen.“

Im tibetischen Buddhismus werden vergleichbare Fähigkeiten „Shes-rab“ genannt. Auch dort: klare Intuition, inneres Sehen, spontane Einsicht – aber nie als Ziel, sondern als Prüfstein für Demut.

Missverständnisse rund um Siddhis

Die Aussicht auf übernatürliche Kräfte fasziniert viele – und genau darin sind einige häufige Missverständnisse begründet. Ein Irrglaube besteht darin, dass Yoga hauptsächlich dazu diene, solche Siddhis zu erlangen. Tatsächlich betont die Tradition jedoch, dass Siddhis eher Nebenprodukte auf dem spirituellen Weg sind, nicht sein Zweck. Patanjali selbst stellt im unmittelbar folgenden Sutra klar, dass diese Fähigkeiten für einen im Samadhi befindlichen Geist Upasarga – also Störungen oder Ablenkungen – darstellen, auch wenn sie in einem nach außen gewandten Bewusstseinszustand als außergewöhnliche Errungenschaften erscheinen mögen. Yogameister wie Vyasa und später Vivekananda haben daher immer wieder gemahnt, die Siddhis nicht zu überschätzen: Sie seien wie Blüten am Wegesrand – schön und bemerkenswert, aber man sollte nicht vom Weg abkommen, um nur noch Blumen zu pflücken.

Ein weiteres Missverständnis liegt darin, jede ungewöhnliche innere Wahrnehmung sofort für eine echte siddhische Fähigkeit zu halten. Insbesondere wenn Übende beginnen, sich intensiv mit Meditation zu beschäftigen, können imaginäre Bilder, Lichterscheinungen oder akustische Phänomene auftauchen. Die Yoga-Tradition fordert hier Viveka, das unterscheidende Erkenntnisvermögen: Handelt es sich wirklich um eine valide intuitive Einsicht (Pratibha) oder nur um eine Wunschprojektion des Geistes? Echte spirituelle Intuition wird traditionell durch bestimmte Qualitäten kenntlich gemacht – sie geht einher mit tiefer innerer Stille, Klarheit und Gewissheit, ohne Aufregung oder Ego-Stolz. Hingegen sind halluzinatorische Erlebnisse oder irrige „Eingebungen“ oft dramatisch, emotional aufgeladen oder selbstbezogen. Es ist ein bekanntes Risiko, dass ein Yogi, der sich zu früh auf Siddhis fokussiert, Opfer von Täuschungen werden kann. Beispielsweise könnte man glauben, die Gedanken anderer lesen zu können, während man in Wirklichkeit eigenen Fantasien nachhängt.

Schließlich gibt es das Missverständnis, Siddhis seien ein Zeichen von Erleuchtung oder spiritueller Vollendung. Historische Berichte zeigen jedoch, dass auch wenig ethische oder unreife Personen zeitweise paranormale Fähigkeiten aufweisen konnten – was nicht mit wahrer Heiligkeit gleichzusetzen ist. Im Yoga wird daher gelehrt, die Siddhis weder zu verteufeln noch zu vergötzen. Sie dürfen auftauchen, doch der richtige Umgang ist entscheidend: Ein reifer Yogi nimmt sie wahr, schenkt ihnen aber wenig Bedeutung und bleibt dem höheren Ziel, Kaivalya (der völligen Befreiung), verpflichtet. Missverständnisse klären sich letztlich durch Erfahrung und Anleitung: In der traditionellen Guru-Schüler-Beziehung wurden auftauchende Siddhi-Erlebnisse vertraulich besprochen, um sicherzustellen, dass der Schüler nicht in Fallen wie Egoismus oder Ablenkung tappt. So soll auch der moderne Übende verstehen, dass Wunder im Yoga-Kontext Prüfsteine der Haltung sind – sie verlangen nach noch mehr Demut, Vairagya und Konzentration auf den eigentlichen Weg.

Möchtest du bis hierhin etwas ergänzen oder korrigieren?

Möchtest du bis hierhin etwas zum Gesagten ergänzen oder etwas korrigieren?

Vielen Dank für jeden Hinweis!

Schlüsselbegriffe von Yogasutra 3.53

Wörtlich heißt Sutra III-53 etwas verküzrt übersetzt:

„Durch Samyama auf den Augenblick und die Abfolge erlangt man Wissen, das auf Unterscheidungskraft beruht.“

Damit sind mehrere Schlüsselbegriffe genannt:

- Samyama bezeichnet die kombinierte Praxis aus Konzentration (Dharana), Meditation (Dhyana) und völliger Versenkung (Samadhi).

- Ein Augenblick (kṣaṇa) ist hier die kleinstmögliche Zeiteinheit, ein einzelner Moment im stetigen Fluss der Zeit.

- Die Abfolge (krama) meint den Strom oder die Reihenfolge dieser Augenblicke – also den Prozess, den wir als Zeitablauf wahrnehmen.

- Unterscheidungskraft (viveka) schließlich ist die Fähigkeit, feine Unterschiede wahrzunehmen und Wirkliches von Unwirklichem zu trennen.

- Das Ergebnis der Übung ist viveka-jam jñānam, ein Wissen aus Unterscheidung, ein intuitives Erkennen, das aus dieser geschulten Differenzierungsfähigkeit geboren wird.

Ksana: Augenblick, Atombewegung, Zeiteinheit

Ksana wird meist mit „Augenblick“ übersetzt. Es ist die kleinste Zeiteinheit im Yoga, so Skuban auf Seite 232. Ferner, so Skuban weiter, stehe Ksana eigentlich für eine Bewegung, und zwar der des allerkleinsten Partikels, um von einem Punkt im Raum auf „denkbar kürzester Wegstrecke“ zu einem anderen Punkt zu kommen.

Kshana-tat-kramayoh: Der Augenblick und seine Abfolge

In der Regel wird diese Sutra so interpretiert, dass sich der Yogi in tiefer Meditation auf das Jetzt im immerwährenden Fluss der Zeit konzentriert.

Wim van den Dungen: „Ein Buddha ruht niemals in der Vergangenheit, in der Zukunft, in einem anderen Ort oder in den Gedanken anderer fühlender Wesen, sondern nur in der lebendigen, immer vorhandenen Gegenwart des gegenwärtigen Augenblicks. Dies ist das So-Sein, in dem alles „gut“ („samantabhadra“) ist.”

Manche Kommentatoren wie Iyengar schreiben, dass man diesen Vers auch im Alltag im Sinne von Achtsamkeit bzw. dem Leben im Jetzt oder “Mindfulness” wie folgt anwenden könne:

Beobachte diesen jetzigen Moment und frage dich:

- Was hast du gerade vor?

- Warum willst du so handeln?

- Was sollte in diesem Moment getan werden?

- Was kannst du hier gerade lernen?

- Welche Folgen hätte dein Handeln?

- Willst du es dennoch tun?

Der Augenblick als Zeit-Atom – können wir ihn ganz leben, “... sind wir frei”.

(Iyengar)

Mehrere Kommentatoren sehen in dieser Sutra die Aufforderung, ganz im Hier und Jetzt zu leben und genau zu beachten, was von Augenblick zu Augenblick geschieht. Auch im Inneren, wie zum Beispiel: Wie ist meine Atmung gerade? Welche Gedanken sind da? Was nehmen meine Sinne wahr?

Viveka – hochgelobte Unterscheidungskraft

In klassischen Yoga-Kommentaren wird viveka (Unterscheidungsfähigkeit) als der zentrale Schlüssel zur höchsten Erkenntnis und Freiheit hervorgehoben. Patanjali betont bereits zuvor, dass nur durch die Verwirklichung des Unterschiedes zwischen dem Purusha (dem reinen Bewusstseinsprinzip) und selbst dem feinsten Aspekt der Natur (Sattva, hier: der klare Geist) wahre Allwissenheit erlangt werden kann. Dieses allumfassende Wissen allein genügt aber noch nicht – in Vers 3.51 warnt Patanjali, dass selbst an übernatürlichen Kräften und Allwissenheit keine Anhaftung entstehen darf, da erst die Nichtverhaftung daran zur endgültigen Befreiung (Kaivalya) führt. Unmittelbar darauf folgt unser Vers 3.53, der einen konkreten Weg aufzeigt, diese Unterscheidungskraft zu schulen.

Patanjali lobt an mehreren Stellen im Yogasutra die Unterscheidungskraft Viveka als eine der wichtigsten Errungenschaften, die ein Yogi machen könne:

Yoga Sutra II-26: Die Entwicklung und ununterbrochene Anwendung einer reinen Unterscheidungskraft (Viveka) beendet die Unwissenheit

Yoga Sutra II-28: Indem wir die [acht] Glieder des Yoga praktizieren, verschwinden die Unreinheiten, das Licht des Wissens erstrahlt und führt zur Entwicklung von Unterscheidungskraft

Yoga Sutra III-54: Diese gesteigerte Unterscheidungskraft befähigt den Yogi, Unterschiede zwischen zwei ähnlichen Dingen zu erkennen, auch wenn diese sich nicht durch Art, Merkmale oder Ort unterscheiden

Yoga Sutra III-55: Das Wissen der höchsten Unterscheidungskraft befähigt den Yogi, alle Dinge in Raum und Zeit gleichzeitig ganzheitlich in voller Transzendenz zu erfassen

Yoga Sutra IV-26: Dann neigt sich der Geist zur Unterscheidungskraft und richtet sich von selbst auf das Erreichen der Freiheit (kaivalya) aus

Yoga Sutra IV-27: Jedoch kommt es aufgrund noch vorhandener Prägungen (Samskaras) immer wieder zu andersartigen Vorstellungen und damit zu Unterbrechungen (Brüchen – chidreṣu) dieser Unterscheidungskraft

Yoga Sutra IV-29: Wer den höchsten Bewusstseinszustand erlangt hat und weiterhin zu jeder Zeit seine Unterscheidungskraft beibehält und dabei frei von allen Wünschen bleibt, erlangt Dharma-Megha-Samadhi, erhält einen "Regen von Tugenden"

Was soll dabei eigentlich genau unterschieden werden? Unter anderem sind dies:

- Das, was langfristig zur Erleuchtung führt versus dem, was zwar dem kurzfristigen Vergnügen dient aber die spirituelle Entwicklung hemmt.

- Das Wahre Selbst gegenüber dem Ego unterscheiden lernen. Anders ausgedrückt: Selbst versus Nicht-Selbst (Atma und Anatma)

- Dem, was ewig ist, versus dem, was vergeht. (Nitya und Anitya)

- Dem, was wirklich ist, und dem, was unwirklich ist. (Sat und Asat),

- Dem, was Vergnügen bereitet, und dem, was Wonne (Ananda) schenkt.

- Purusha (Wahres Selbst) und Sattva (klarer Geist)

- Dem, was falsch ist, und dem, was wahr ist.

- …

Wieso sollte der Yogi die Unterscheidungskraft in seinem Geist entwickeln, warum ist das überhaupt notwendig? Diese yogische Forderung liegt an der Art unserer Wahrnehmung als Mensch begründet. Wie wir die Welt mit unseren Sinnen erkennen, wie diese Eindrücke dann vom Gehirn verarbeitet werden und wie unser Geist das Ganze dann interpretiert. Der gesamte Prozess dient vor allem dem Überleben auf dieser Erde und weniger dem der spirituellen Freiheit. Darum müssen wir diesen Prozess bewusst kennenlernen, um zu erkennen, wie wir uns spirituell weiterentwickeln können.

Ein Beispiel: Es geschieht häufig, dass wir uns durch diese Wahrnehmung der Welt mit unseren Eigenschaften, Gedanken und Handlungen identifizieren, z. B. indem wir Schmerzen leiden, wenn wir in unserem Stolz verletzt werden. Aus dieser Identifikation mit dem, was da verletzt wurde, handeln wir dann ungünstig im spirituellen Sinne (z. B. indem wir andere im Gegenzug verbal oder körperlich verletzen). Zudem versperrt uns diese Identifikation (mit unseren Eigenschaften, Gedanken etc.) laut yogischer Lehre ohnehin ständig die Sicht auf unser Wahres Selbst.

⏳ Was ist ein Moment? Vyasas Auslegung zur Zeit in Sutra 3.53

Erläuterungen zu Vyasa

Vyasa war ein indischer Philosoph des 5. bzw. 6. Jahrhunderts nach Christi, der den ältesten überlieferten Kommentar zum Yogasutra des Patanjali schrieb. Der Text wird Yogabhashya (wörtlich "Kommentar (Bhashya) zur Yogaphilosophie") genannt und um 600 nach Christi datiert. Vyasas Kommentare zu den Sutras sind oftmals recht kurz.

Ohne Vyasas Kommentar wären viele Sutras heute fast unverständlich. Manche Gelehrte sagen, der Text ist erst durch den Kommentar wirklich „lesbar“.

Vyāsa war vielleicht/wahrscheinlich kein einzelner Autor, sondern ein Titel, der mehrere Kommentatoren der indischen Tradition umfasst. Die Stimme, die wir im Yogasutra-Kommentar hören, ist also vielleicht ein Chor.

Vyasas Yogabhashya wurde im 8./9. Jh. von Shankara (788–820 n. Chr, indischer Gelehrter, Vedanta-Philosoph, Begründer der Advaitavedānta-Tradition) kommentiert. Sein Kommentar nennt sich Yogabhashyavivarana, Vivarana ist ein Unterkommentar.

Auch Vachaspati Mishra hat einen frühen, berühmten Kommentar zum Yogasutra geschrieben. (Meine Quellen für diese Kommentare waren unterschiedliche Bücher und Webseiten, zum Beispiel Legget (siehe Literatur) und wisdomlib.org/hinduism/book/yoga-sutras-with-commentaries/). Ich gebe hier diese Kommentare in für mich relevanten Auszügen in Worten wieder, die für mich den Sinn in heutigen Worten am besten wiedergeben. Dies ist explizit kein Bemühen, die Originalkommentare wortgetreu wiederzugeben. Fehlinterpretationen sind natürlich in meiner Verantwortung.

Du siehst etwas anders, hast einen Fehler gefunden oder möchtest etwas ergänzen? Bitte schreibe dies unten bei "Ergänzungen von dir".

Die Kommentare von Vyasa, Mishra und Shankara sind oft wörtlich übersetzt worden, zum Beispiel bei den oben angegebenen Quellen.

Der altindische Kommentator Vyasa, der wohl wichtigste Erklärer der Yoga Sutras, hat zur Frage nach dem Wesen der Zeit einiges zu sagen – und das ist weder trivial noch rein spekulativ. Sein Kommentar zu Sutra III.53 liest sich fast wie ein poetisches Paradox, das zugleich philosophisch und physikalisch klingt – ein wenig wie ein indischer Heraklit auf Meditationskissen.

Ein Moment ist wie ein Atom

Vyasa beginnt mit einem Vergleich: So wie das Atom die kleinste unteilbare Einheit der Materie ist, so ist der Augenblick (ksana) die feinste messbare Einheit der Zeit. Winziger geht’s nicht. Der Moment ist gewissermaßen das Zeit-Äquivalent zum Atom – die Grenze, ab der Zeit überhaupt als etwas Wahrnehmbares oder Unterscheidbares erscheinen kann.

Oder anders: Ein Moment ist die Zeit, die ein Atom braucht, um von einem Punkt im Raum zum nächsten zu gelangen. Klingt seltsam konkret? Vielleicht. Aber es zeigt, dass Zeit für Vyasa nicht als etwas Abstraktes gedacht ist, sondern als dynamisches Geschehen: Bewegung, Wandel, Übergang.

Zeit fließt – aber nicht, wie du denkst

Die Abfolge von Momenten nennt Vyasa Sukzession – die nicht endende Folge von Einheiten, die aber nicht gleichzeitig existieren können. Zwei Augenblicke können niemals parallel da sein. Es gibt immer nur einen einzigen gegenwärtigen Moment, der wirklich existiert. Alles andere – Vergangenheit, Zukunft – ist Vorstellung.

Daraus zieht Vyasa eine klare, fast schon radikale Schlussfolgerung:

Zeit existiert nicht objektiv. Sie ist keine „Sache“, sondern entsteht im Geist, als Konzept, als mentale Konstruktion.

Tag, Nacht, Stunde, Muhūrta – das sind keine realen Dinge, sondern Bezeichnungen für gedanklich zusammengesetzte Abläufe. Unsere Sprache, unsere Kultur, unser Alltag formen daraus ein scheinbar solides Konstrukt. Aber: Zeit ist flüchtig. Nur der Moment ist real – und selbst der nur im Übergang, nie festzuhalten.

Alles wandelt sich – in jedem Moment

Ein weiterer Gedanke, den Vyasa mit Nachdruck formuliert: Die Welt verändert sich ununterbrochen. Und zwar nicht „von Zeit zu Zeit“, sondern mit jedem Augenblick.

Jeder einzelne Moment bringt eine neue Welt hervor – oder besser gesagt: Er ist selbst Ausdruck der ständigen Metamorphose aller Dinge.

Die Eigenschaften, die du in einem bestimmten Moment wahrnimmst – Farben, Klänge, Formen, Gedanken – existieren nur in genau diesem Moment und sind Ausdruck dieses einen winzigen Zeitabschnitts. Danach? Schon Geschichte.

🧘 Warum das für deine Praxis wichtig ist

Vyasas Gedanken sind keine trockene Philosophie für die Bücherregale spiritueller Bibliotheken. Sie haben handfeste Konsequenzen für deine Meditation – vor allem, wenn du dich an das wagst, was Patanjali im Sutra III.53 empfiehlt: Samyama auf den Augenblick und seine Abfolge.

Was heißt das konkret?

- Du übst, dich in den gegenwärtigen Moment einzufädeln, wie ein Faden durch ein winziges Nadelöhr.

- Du beobachtest die Veränderung – nicht als abstrakte Idee, sondern im unmittelbaren Erleben: Jetzt ist da ein Ton – und jetzt ist er weg. Jetzt kommt ein Gedanke – und schon löst er sich wieder auf.

- Du beginnst zu sehen, wie die Welt sich selbst in Echtzeit neu erschafft – mit jedem Atemzug, jedem Geräusch, jedem inneren Impuls.

Wenn du das regelmäßig praktizierst, verändert sich wahrscheinlich etwas. Du wirst vielleicht klarer, aufmerksamer – nicht, weil du mehr nachdenkst, sondern weil du mehr dazwischen spürst. Du entwickelst eventuell das, was Patanjali viveka-khyati nennt – die Kunst der Unterscheidung. Zwischen dem, was kommt – und dem, was nur Echo ist. Zwischen dem, was wirklich ist – und dem, was dein Verstand draus macht.

🌀 Zeit als Praxisfeld

Vyasas Kommentar ist kein trockener Metaphysik-Traktat. Er ist vielmehr eine Einladung, Zeit nicht mehr als selbstverständlich hinzunehmen, sondern als dein Übungsfeld zu erkennen.

⮞ Was wäre, wenn es wirklich nur diesen einen Moment gäbe, den du gerade erlebst?

⮞ Was wäre, wenn Vergangenheit und Zukunft nur Konstruktionen deines Geistes sind?

Wenn du beginnst, so zu üben – ehrlich, ohne Esoterikfilter – dann passiert das, worauf Yogasutra III.53 hinauswill: Du erkennst das Spiel der Zeit, und du erkennst dich selbst darin. Klar, das braucht Übung. Aber wer, wenn nicht du? ;-)

Weitere klassische Kommentare

Swami Vivekananda erläutert, Patanjali gebe hier – nach der Warnung vor Ablenkungen im vorangegangenen Vers – eine Übung an die Hand, um die Kraft der Differenzierung zu stärken. Durch Samyama auf ein winziges Zeitpartikel und dessen Davor und Danach entfalte sich die Fähigkeit, „Gut von Böse“ klar zu unterscheiden und sich von irreführenden Versuchungen fernzuhalten. Mit anderen Worten: Der Yogi lernt durch diese Meditation, sich nicht von scheinbar lichten Visionen oder Einladungen himmlischer Wesen täuschen zu lassen – Phänomene, die laut Vers 3.52 auf dem Weg auftreten und den Praktizierenden in Stolz oder falsche Sicherheit wiegen könnten. Die geschulte Unterscheidungskraft wirkt hier wie ein schützendes Schwert der Klarheit.

Darüber hinaus führen die klassischen Kommentare aus, dass das durch Viveka erlangte Wissen den Yogi befähigt, feinste Unterschiede in der Schöpfung wahrzunehmen: Die nächste Sutra 3.54 erklärt, dass aus dieser Unterscheidungs-Erkenntnis die Fähigkeit entsteht, zwei einander ähnliche Objekte klar zu unterscheiden, selbst wenn sie nach Kategorie, Merkmal oder Ort kaum zu trennen wären. Es geht also um ein äußerst präzises Durchschauen der Realität jenseits oberflächlicher Erscheinungen. Schritt für Schritt erkennt der Übende, was wirklich ist und was nur äußerlich ähnlich scheint. Schließlich – so Patanjali weiter in 3.55 – ist dieses Wissen transzendent (tāraka) und intuitiv: es überschreitet alle Objekte, gilt zu allen Zeiten und erfasst alles gleichzeitig, ohne an eine Abfolge gebunden zu sein.

Anders gesagt, es ist ein spontanes, ganzheitliches Gewahrsein der Wahrheit, das nicht mehr durch die Grenzen von Raum und Zeit segmentiert ist. Traditionelle Ausleger bezeichnen dieses höchste Wissen aus Unterscheidungskraft sogar als rettend – Swami Vivekananda schreibt, es trage den Yogi „über das Meer von Geburt und Tod“ hinweg. In der bildhaften Sprache der indischen Philosophie bedeutet das nichts weniger als die Überwindung des Kreislaufs von Leiden und Wiedergeburt.

Viveka-jñāna, die Erkenntnis der Unterscheidung, ist somit der letzte Schritt auf dem Weg zur völligen inneren Freiheit (Kaivalya), wie der allerletzte Vers des Yoga Sutra bestätigt. Wenn der Unterschied zwischen wahrer Seele und erscheinender Natur bis in die feinste Nuance durchschaut ist, verliert die materielle Welt ihre Täuschungsmacht: Purusha, das wahre Selbst, tritt in den Vordergrund, und alle Phänomene (Prakriti) erweisen sich als letztlich vergängliche, „unwirkliche Schatten“ dieses einen Bewusstseins. Damit ist das Ziel des Yoga – vollständige Klarheit und Befreiung – erreicht.

Wie übt man so etwas wie „Samyama auf den Strom der Augenblicke“? Wie fühlt sich das an, und was kann dir das im ganz normalen Alltag bringen – zwischen Einkaufsliste und Sonnengebet? Hier eine konkrete Anleitung, wie du Yogasutra III.53 in einer Samyama-Sitzung üben kannst, Schritt für Schritt, basierend auf den drei klassischen Samyama-Stufen:

🧘 Samyama auf den „Strom der Augenblicke“ – so geht’s in der Praxis

Voraussetzungen und Vorbereitungen für Samyama und Siddhis

Voraussetzungen für Samyama und Siddhis

Um Samyama – die kombinierte Praxis von Konzentration, Meditation und Versenkung – erfolgreich üben zu können, müssen bestimmte psychologische und spirituelle Voraussetzungen erfüllt sein. Einig sind sich die traditionellen wie modernen Lehrer, dass der Geist des Übenden ausreichend gereinigt und gesammelt sein muss. Das bedeutet: innere Stabilität, relative Gedankenstille und Freiheit von starken emotionalen Aufwallungen als Grundlage. Es bedarf eines Maßes an Konzentrationskraft, Achtsamkeit und Gelassenheit gegenüber Sinnesreizen, damit die Aufmerksamkeit vollständig nach innen gelenkt werden kann. Besonders hervorgehoben wird die Haltung der Nicht-Verhaftung (Vairagya): Der Yogi soll nicht mehr an gewöhnlichen Sinnesfreuden oder Erfolgserlebnissen hängen, sondern eine innere Unabhängigkeit davon kultiviert haben.

Darüber hinaus betont der yogische Weg, dass die grundlegenden Stufen des Achtgliedrigen Pfades gefestigt sein sollen, bevor man sich höheren Techniken wie Samyama widmet. Konkret bedeutet dies: Yama und Niyama – die ethischen Prinzipien und Selbstdisziplinen – sollten im Leben des Übenden verankert sein, um mentale Unruhe und konflikthafte Begierden zu minimieren. Die Praxis von Asana (Körperübungen) und Pranayama (Atemlenkung) baut Spannungen und Rastlosigkeit ab und stabilisiert Körper und Nerven, was indirekt dem Geist zugutekommt. Pratyahara, das systematische Zurückziehen der Sinne, ist ebenfalls eine entscheidende Vorstufe: Erst wenn die Aufmerksamkeit nicht mehr unwillkürlich von äußeren Eindrücken gesteuert wird, kann echte Konzentration nach innen entstehen. Diese Vorarbeiten schaffen den Nährboden, auf dem Samyama gedeihen kann. Ein Yogi, der Schritt für Schritt diesen Pfad gegangen ist, entwickelt die geistige Stärke und Reinheit, die nötig sind, um tiefe Versenkung zu erreichen – und in deren Folge können Siddhis überhaupt erst auftauchen.

Die Rolle von Entsagung und Ethik (Vairagya, Yama, Niyama)

Entsagung/Nichtanhaftung im Yoga, auf Sanskrit Vairagya, und die ethischen Richtlinien Yama und Niyama gehören zu den fundamentalsten Anforderungen, insbesondere wenn es um den Umgang mit Siddhis geht. Vairagya bedeutet ein inneres Losgelöstsein: der Übende übt sich darin, Verlangen und Anhaftungen aufzugeben – seien es sinnliche Genüsse, materielle Güter oder auch das Streben nach außergewöhnlichen Fähigkeiten. So kann der Yogi in die Tiefe von Samyama gelangen.

Die Geisteshaltung von Vairagya ist auch hilfreich dabei, dass aufkommende Siddhis den Yogi nicht verführen. Nur wer in Gleichmut gegenüber allen Phänomenen bleibt, kann übernatürliche Wahrnehmungen haben, ohne vom eigentlichen Pfad abzukommen. Patanjali nennt Vairagya nicht umsonst bereits im ersten Kapitel als Schlüssel zur geistigen Stille: Das fortwährende Loslassen verhindert, dass der Geist neue Wellen von Begierde und Ego-Stolz bildet.

Ergänzend dazu bilden Yama und Niyama das moralische Fundament. Die fünf Yamas – etwa Gewaltlosigkeit (Ahimsa), Wahrhaftigkeit (Satya) oder Nicht-Gier (Aparigraha) – und die fünf Niyamas – etwa Reinheit (Shaucha) und Selbststudium (Svadhyaya) – sorgen dafür, dass der Charakter und Lebenswandel des Yogis ethisch ausgerichtet sind. Warum ist das so wichtig in Bezug auf Siddhis? Zum einen reinigt moralisches Verhalten das Herz und mindert egoistische Tendenzen, was die Wahrscheinlichkeit von Missbrauch oder falscher Identifikation mit Kräften reduziert. Zum anderen stabilisieren Yama und Niyama den Geist: Ein Gewissen, das frei von Schuld und Zwiespalt ist, kommt leichter zur Ruhe. Traditionell heißt es, dass Siddhis nur einem Yogi dauerhaft und gefahrlos zufallen, der Tugend und Selbstbeherrschung verkörpert. Andernfalls können Machtgefühle, Hochmut oder unethische Versuchungen die Folge sein. Daher lehren die Yogameister, dass jede Erweiterung der Fähigkeiten mit entsprechender Demut und Verantwortungsbewusstsein einhergehen muss – Qualitäten, die durch die Befolgung von Yama und Niyama kultiviert werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Vairagya und die ethische Praxis sind Förderer und Schutzmechanismus auf dem Weg zur höheren Erkenntnis. Sie erleichtern das Eindringen in lang anhaltende innere Stille bei voller Bewusstheit und bewahren den Übenden davor, die Richtung zu verlieren, wenn Siddhis auftauchen. Ein Yogi, der Entsagung übt und ethisch gefestigt ist, wird die verfeinerten Sinneswahrnehmungen zwar registrieren, aber weder missbrauchen noch für wichtiger halten als das letztendliche Ziel – die Erkenntnis des wahren Selbst (Purusha) und die Befreiung.

Vorbereitende Techniken für Samyama und verfeinerte Wahrnehmung

Um den Geist auf Samyama und mögliche subtile Wahrnehmungen vorzubereiten, empfehlen Yogalehrer seit jeher verschiedene unterstützende Techniken. Insbesondere folgende Ansätze haben sich als hilfreich erwiesen:

- Yama und Niyama hatten wir schon, empfohlen wird auch eine stabile und bequeme Sitzhaltung (Asana).

- Pratyahara (Zurückziehen der Sinne): In dieser fünften Stufe des Raja Yoga lernt der Übende, die Aufmerksamkeit von äußeren Sinnesobjekten abzuziehen. Praktisch wird Pratyahara z.B. geübt, indem man sich in Entspannung auf innere Wahrnehmungen konzentriert und äußere Reize ausblendet – etwa durch Augen schließen, in Stille sitzen oder Visualisierungen. Dadurch werden die Sinne „nach innen gezogen“. Ein trainiertes Pratyahara ist die Voraussetzung dafür, dass in Samyama die verfeinerten, inneren Sinneswahrnehmungen auftauchen können. Erst wenn die gewöhnlichen Sinnesreize an Macht verlieren, entsteht Raum für das subtile innere Hören, Sehen etc.

- Pranayama (Atemkontrolle): Gezielte Atemübungen beruhigen das Nervensystem und sammeln den Geist. Durch Regulierung (Patanjali nennt Verlängerung und Verfeinerung) des Atems – etwa mittels tiefer Bauchatmung, Wechselatmung (Nadi Shodhana) oder einfach nur der Verlängerung der Ausatmung – wird der Geist fokussiert und der Energiefluss harmonisiert. Patanjali selbst führt Pranayama als wichtige Vorstufe zu Dharana (Konzentration) an. Ein gleichmäßiger, feiner Atem fördert eine introvertierte Aufmerksamkeit und kann latente Energien (Prana) wecken. Insbesondere fortgeschrittene Pranayamas, die mit Konzentration auf Energiezentren (Chakras) verbunden sind, schulen die Wahrnehmung des inneren Raums. Dadurch wird der Yogi empfänglicher für subtile Empfindungen – eine essenzielle Vorbereitung, um in tiefere Meditation vorzudringen, wo sich Siddhis zeigen könnten.

- Optional: Yoga Nidra (Yogischer Tiefenentspannungszustand): Yoga Nidra ist eine geführte Meditation, die den Körper in vollständige Entspannung versetzt, während der Geist hellwach bleibt. In diesem Schwebezustand zwischen Wachen und Schlaf treten Gehirnwellen auf, die für Aufnahmefähigkeit und Intuition förderlich sind. Die Praxis von Yoga Nidra hilft, unbewusste Verspannungen und mentale Blockaden abzubauen. Sie schult außerdem die Fähigkeit, bewusst ins Unterbewusstsein hineinzulauschen, ohne einzuschlafen. Diese Fertigkeit – entspannt und zugleich aufmerksam nach innen zu schauen – ist eine direkte Vorbereitung auf Samyama. Ein Yogi, der Yoga Nidra meistert, kann seine Aufmerksamkeit lange nach innen richten, was die Kontinuität von Dharana/Dhyana fördert. Zugleich fördert Yoga Nidra einen Zeuge-Geist („Sakshi-Bhava“), der Phänomene beobachten kann, ohne sich damit zu identifizieren – hilfreich, um etwaige Siddhi-Erfahrungen nüchtern zu betrachten. Hier findest du die konkrete Übungsanleitung.

- Optional: Japa (Mantra-Wiederholung): Die Rezitation oder mentale Wiederholung eines Mantras gilt als eine der wirkungsvollsten Konzentrationshilfen. Durch Japa wird der rastlose Geist schrittweise beruhigt und auf einen Klang oder eine heilige Silbe ausgerichtet. Das kontinuierliche Wiederholen – ob laut, leise oder innerlich – bündelt die Gedankenströme und führt zu tiefer Meditation. In vielen Yoga-Traditionen heißt es, ein Mantra reinige den Geist und öffne das Herz. Praktisch bewirkt Japa, dass störende Gedanken in den Hintergrund treten und eine spirituelle Schwingung den Vordergrund einnimmt. Dies bereitet auf Samyama vor, indem das Mantra wie ein Anker für Dharana dient und nahtlos in Dhyana übergehen kann. Zudem kann intensives Mantra-Japa dazu führen, dass der Übende das Mantra schließlich innerlich „hört“, ohne aktives Tun – eine Form von subtiler Wahrnehmung, die als Siddhi betrachtet werden könnte (z.B. Nada-Anubhava, das innere Klang-Erlebnis). Selbst wenn solche Phänomene nicht explizit gesucht werden, stärkt Japa in jedem Fall die Konzentration, Hingabe und Vairagya. Diese Qualitäten schützen und begleiten den Yogi, falls sich verfeinerte Sinneswahrnehmungen einstellen.

Zusammengefasst dienen Pratyahara, Pranayama, Yoga Nidra und Japa als (nicht unbedingt notwendige aber) hilfreiche Bausteine in der Vorbereitung auf Samyama. Sie entwickeln die nötige geistige Disziplin, Sammlung und Reinheit, um die im Yoga-Sutra beschriebenen Fähigkeiten zu ermöglichen (garantieren aber deren Auftreten nicht). Gleichzeitig fördern sie die Haltung von Losgelöstheit und innerer Ruhe, sodass der Yogi bereit ist, Siddhis weder zu erzwingen noch zu fürchten, sondern sie im richtigen Geist zu integrieren. Jede dieser Techniken ist für sich schon eine wertvolle Übung; im Zusammenspiel ebnen sie den Weg zu den tieferen Erfahrungen des Yoga – bis hin zur Pratibha, dem aufblitzenden inneren Wissen, und darüber hinaus zum endgültigen Ziel des Yoga, der Verwirklichung des Selbst.

🌀 Samyama-Reife-Check

Samyama – die Kombination aus Konzentration, Meditation und tiefer Versenkung – ist eine hochentwickelte Praxis im Yoga. Doch ist sie für jeden und zu jeder Zeit sinnvoll? Mit diesem kurzen Selbsttest kannst du einschätzen, ob dein Geist bereit ist, sich auf diese subtile Form des inneren Forschens einzulassen.

So geht's: Beantworte die Fragen ehrlich und spontan. Am Ende erhältst du eine Einschätzung und eine Empfehlung für deinen nächsten Schritt.

Zeitleiste: Pfad zu Samyama und den Siddhis

Diese Zeitleiste zeigt dir die Stufen des Yogawegs, die nötig sind, um in den Zustand von Samyama zu kommen – und wie daraus Siddhis (verfeinerte Sinneswahrnehmungen) spontan entstehen können.

🪷 Yama & Niyama

Ethische Grundlagen & Selbstdisziplin: z. B. Gewaltlosigkeit, Wahrhaftigkeit, Reinheit. Sie bereiten deinen Geist auf Tiefe und Klarheit vor.

🧘 Asana

Stabiler, bequemer Sitz. Der Körper wird still, der Atem ruhig – beides ist nötig für längere innere Versenkung.

🌬️ Pranayama

Atemkontrolle als Brücke zur inneren Wahrnehmung, Pantanjali empfiehlt, Ausatmung und Einatmung und Anhalten zu verlängern und zu verfeinern. Dieses Pranayama beruhigt das Nervensystem und bereitet den Geist auf Fokus vor.

👁️ Pratyahara

Zurückziehen der Sinne. Der Blick geht nach innen. Die Außenwelt verliert an Bedeutung. Jetzt beginnt echte Sammlung.

🎯 Dharana

Konzentration auf ein Objekt (z. B. Licht, Atem, Mantra). Der Geist bleibt bei einem Punkt – erste Form von Meditation.

🧘♀️ Dhyana

Meditation. Der Fokus wird fließend, mühelos. Es gibt keine Unterbrechungen mehr – reines Verweilen im Beobachteten.

🌌 Samadhi

Verschmelzen mit dem Objekt. Kein „Ich meditiere“ mehr – nur noch reines Sein. Dies ist der Eingang in tiefe Einsicht.

✨ Übergang zu Samyama

Wenn Dharana, Dhyana und Samadhi auf dasselbe Objekt gerichtet sind – ohne Unterbrechung –, kann daraus Samyama entstehen. Dann ist der Geist hochfokussiert, durchlässig und empfänglich für tiefe, intuitive Erkenntnis.

🌟 Was entsteht daraus?

Spontan kann es geschehen, dass sich ein Siddhi zeigt, du z. B. feiner hörst, spürst, siehst – nicht mit den Sinnen, sondern von innen heraus. Denke immer daran: Siddhis sind kein Ziel, aber ein möglicher Meilenstein auf deinem Weg.

Patanjali nennt Samyama die Kombination aus drei aufeinander aufbauenden inneren Praktiken:

- Dharana – gerichtete Aufmerksamkeit (Konzentration)

- Dhyana – fließende Meditation (Versenkung in das Objekt)

- Samadhi – vollständige Verschmelzung (Verschwinden der Trennung zwischen Beobachter und Objekt)

Diese drei Stufen bilden zusammen den meditativen Dreischritt namens Samyama. Für Yogasutra 3.53 bedeutet das:In diesem Fall ist das die Konzentration auf die Folge der Augenblicke. Oder du richtest diesen Dreischritt auf den Augenblick selbst, auf den Zeitfluss, auf den Prozess des Werdens und Vergehens.

Mir kommt dabei die ZEN-Meditaion in den Sinn: Achtsames Sitzen mit halb geöffneten Augen, ganz achtsam von Moment zu Moment beobachtend, was im Geist geschieht.

Iyengar schreibt (S. 272): Hier zeigt uns Patanjali einen ganz anderen Zugang zu Samadhi …” Samyama auf den “stetigen Strom der Augenblicke”.

Ein Übungsvorschlag:

🔹 1. Dharana – Konzentration auf den Moment

Setze dich aufrecht hin – Kissen, Stuhl, Boden, ganz gleich. Wichtig ist: Stabil, ruhig, wach und bequem. Beginne damit, den Moment zum Objekt deiner Konzentration zu machen. Ja, genau: Den Moment selbst.

Das ist herausfordernd, denn der Moment lässt sich nicht festhalten. Aber du kannst dich auf etwas beziehen, das im Moment geschieht:

- Ein Atemzug

- Ein Geräusch

- Ein Körperempfinden

Beobachte es mit fokussierter Aufmerksamkeit. Nicht bewerten. Nicht beschreiben. Nur: Da sein, wenn es entsteht. Da bleiben, wenn es vergeht.

🎯 Ziel: Den flüchtigen Charakter des Erlebens erkennen. Du hältst deinen Fokus auf den „Strom“ – nicht auf einen Gedanken über Zeit, sondern auf das direkte, lebendige Erleben von Jetzt – Jetzt – Jetzt.

🔹 2. Dhyana – Verschmelzen mit dem Erleben

Wenn du eine Weile bei einem Objekt geblieben bist – sagen wir: beim Ausklang eines Tons oder bei der kleinen Lücke nach dem Ausatmen – beginnt sich deine Wahrnehmung zu vertiefen.

Jetzt bist du nicht mehr aufmerksam auf den Moment, sondern du bist dieser Moment. Der Übergang zwischen Atemzügen, Gedanken, Empfindungen geschieht wie in Zeitlupe. Du beobachtest nicht mehr „etwas“, sondern bist Teil des Geschehens.

Es kann sein, dass du:

- Die Lücke zwischen Gedanken klar wahrnimmst

- Das Gefühl hast, dass Zeit „langsamer“ wird

- Ein sanftes Empfinden von Weite oder Stille bemerkst

🎯 Ziel: In diesem Stadium von Dhyana beginnst du, das Zeitgefühl zu durchdringen. Nicht intellektuell – sondern als subtile Erfahrung von Fluss ohne Halt. Dies gelingt, wenn deine Achtsamkeit zu einem konstrantem Fluss wird.

🔹 3. Samadhi – Verschmelzen mit dem Strom der Augenblicke

Wenn Dharana und Dhyana (längere Zeit) stabil sind, kann Samadhi sich von selbst einstellen – manchmal nur kurz, wie ein inneres Aufleuchten. Der Fokus auf den Moment bricht zusammen, aber nicht, weil du abgelenkt bist – sondern weil es keine Trennung mehr gibt zwischen dir und dem Objekt.

Hier ist kein „Ich“ mehr, das beobachtet, sondern nur noch das reine Geschehen im Jetzt. Die Unterscheidung zwischen „vorher“, „jetzt“ und „nachher“ beginnt zu verschwimmen. Es gibt nur noch das eine Kontinuum von Bewusstheit in Bewegung.

Das Erleben in diesem Zustand ist meist:

- Wortlos

- Weit

- Klar

- Berührend einfach

🎯 Ziel: Die Erfahrung von viveka-khyati – eine unmittelbare, feine Unterscheidungskraft, die sich aus der direkten Begegnung mit dem lebendigen Strom der Realität ergibt. Kein Wissen durch Nachdenken, sondern ein Sehen mit innerem Sinn.

Meine Erkenntnisse/Erfahrungen bei/mit dieser Übung

... oder kannst du eine andere Übung zum besseren Verständnis bzw. zum Erfahren dieser Sutra ergänzen?

🛠 Praktischer Hinweis: Einstieg vereinfachen

Wenn dir das zu abstrakt erscheint (was verständlich ist), kannst du eine vereinfachte Übung nutzen:

Beobachte bewusst den Moment, wenn ein Klang (z. B. eine Klangschale oder Glocke) verklingt.

- Werde still.

- Höre genau: Wann endet der Ton?

- Spüre: Was ist unmittelbar danach?

- Wiederhole.

Dieser einfache Zugang kann dir helfen, in den Zustand zu kommen, den Patanjali beschreibt – und das Tor zur Unterscheidungskraft öffnet sich vielleicht schon im dritten oder vierten Versuch.

Praktische Alltagsbedeutung von Sutra III-53 für Yoga-Übende

Für Yogapraktizierende und -lehrende von heute stellt sich die Frage: Wie lässt sich diese Sutra-Erkenntnis im Alltag oder auf der Matte erfahren? Zunächst darf man den hohen philosophischen Anspruch herunterbrechen: In jedem Moment wirklich präsent zu sein, ist eine Übung, die wir jederzeit praktizieren können. Ob beim Atmen, beim Halten einer Asana oder in einer schwierigen Alltagssituation – es geht darum, den Geist immer wieder in den gegenwärtigen Augenblick zurückzuholen. Patanjalis Rat klingt simpel, hat aber enormes Gewicht: Wenn der Geist lernt, nicht ständig wegzuschweifen, sondern den Strom der Sekunden bewusst zu verfolgen, entsteht eine neue Qualität von Klarheit. Viele Übende berichten, dass intensive Meditationspraxis ihr Zeitempfinden verändert. Der Moment dehnt sich förmlich, wenn man voll darin aufgeht. Manchmal scheint die Zeit langsamer zu vergehen, oder man bemerkt feine Details, die vorher in der Eile untergingen. In tiefen Meditationserfahrungen kann es sich sogar anfühlen, als stände die Zeit still – der Strom der Augenblicke zerfällt in wahrnehmbare Einzelaspekte. Diese Erfahrung, quasi die „Matrix“ der eigenen Wahrnehmung zu erkennen, geht oft mit einem Gefühl großer Klarheit einher: Man sieht die Gedanken kommen und gehen, ohne in ihnen mitgerissen zu werden.

Patanjali würde sagen: Genau dann entfaltet sich viveka-jñāna, das aus Unterscheidung geborene Wissen. Es zeigt sich als eine Art inneres Ja! zum, was echt ist, und ein Durchschauen des Unwesentlichen. In der Praxis bedeutet das zum Beispiel, dass man bewusster reagiert: Anstelle automatisch auf einen Reiz zu reagieren, spürt der achtsame Yogi den Zwischenraum – jenen minimalen Augenblick zwischen Reiz und Reaktion – und kann dank seiner Unterscheidungskraft entscheiden, was wirklich angemessen ist. So wird vermieden, im Affekt zu handeln und hinterher Leid zu bereuen. Dieser Prozess fühlt sich an wie ein Erwachen im Kleinen: man „sieht, was man tut, während man es tut“. Das Leiden verliert seinen Nährboden, weil klare Erkenntnis an die Stelle von blinder Gewohnheit tritt.

Hier noch drei praktische Beispiele:

- Beispiel 1: Beim Zuhören

Du bist im Gespräch. Und während dein Gegenüber redet, merkst du: Dein Gehirn bereitet schon die Antwort vor. Du spürst den Moment, wenn du aus dem Hören ins Denken kippst. Zack! – das ist so ein Übergangs-Moment. Wenn du da achtsam bleibst, kannst du entscheiden: Hör ich jetzt wirklich zu? Oder kämpf ich gerade nur um das letzte Wort?

Genau da beginnt die Praxis aus Sutra 3.53. Du unterscheidest: Bin ich wirklich da – oder gerade schon halb weg? Und diese Unterscheidung ist Gold wert, weil sie die Qualität deiner Begegnungen verändert. - Beispiel 2: Zwischen Reiz und Reaktion

Ein Klassiker: Jemand schneidet dich im Verkehr. Du merkst, wie der Ärger hochkocht. Und – Stopp. Genau hier liegt der Moment, um zu üben: Du spürst den Augenblick vor der Reaktion. Du erkennst: Jetzt ist da Spannung. Jetzt entsteht der Impuls, zu fluchen oder aufs Gas zu treten. Aber du musst dem nicht folgen. Du hast gesehen, dass es passiert, wie es passiert – und kannst dadurch frei entscheiden.

Diese Form von Bewusstheit kommt nicht vom Himmel gefallen. Sie wird geformt, genau durch diese Art von Praxis, wie Patanjali sie meint: Wahrnehmen, wie die Augenblicke aufeinander folgen – und darin die Wahlfreiheit entdecken. - Beispiel 3: In der Asana-Praxis

Du stehst in Trikonasana. Deine Hand zieht nach unten, der Atem fließt, der Oberschenkel brennt. Und da – plötzlich – taucht der Impuls auf, rauszugehen. „Das reicht doch.“ Du bleibst. Nicht stoisch, nicht verbissen. Sondern mit feinem Gewahrsein: Jetzt verändert sich etwas im Körper. Jetzt spür ich Spannung, jetzt Entspannung. Jetzt drängt etwas – jetzt lässt es los.

Dieses Verfolgen des inneren Stroms, Atemzug für Atemzug, Empfindung für Empfindung, ist nichts anderes als die Schulung der Unterscheidungskraft. Du erkennst: Was ist echtes Erfordernis – und was ist nur die Stimme des inneren Schweinehunds?

Fazit: Der Moment ist nicht „nur“ ein Moment

Zusammenfassend bietet Yogasutra 3.53 eine sowohl philosophisch tiefgehende als auch praktisch umsetzbare Lehre. Aus klassischer Sicht ist es die Schulung der feinstmöglichen Unterscheidungskraft, die letztlich zur Befreiung führt. Aus moderner Sicht ist es eine wunderschöne Beschreibung von Achtsamkeit im Jetzt, die zu Einsicht und innerer Freiheit führt. Für uns Praktizierende heißt das: Jeder Augenblick zählt. Indem wir den Strom der Augenblicke achtsam wahrnehmen, schärfen wir unseren Geist wie ein präzises Instrument. Mit der Zeit entwickelt sich ein intuitives Wissen darum, was wirklich wichtig, echt und wahr ist – und was nicht. Genau dieses Wissen aus Unterscheidungskraft ist es, das uns auf dem Yogaweg Stück für Stück näher zur inneren Freiheit bringt. Denn wenn wir lernen, im kleinsten Moment das Wesentliche zu erkennen, sind wir dem großen Ziel des Yoga – dem Erwachen in die Wahrheit – schon sehr nahe.

Moderne Auslegungen: Achtsamkeit im Augenblick

Spannend ist, dass Patanjali hier etwas beschreibt, was in der heutigen Sprache sehr an das Konzept der Achtsamkeit erinnert. In neueren Kommentaren wird Yogasutra 3.53 deshalb oft als frühe Form einer Mindfulness-Übung gedeutet. Patanjali fordert praktisch, jeden Moment mit voller Bewusstheit zu erleben, sodass man den jeweils folgenden Augenblick klar erfassen kann. Diese Haltung – hundertprozentig im Jetzt zu sein – entspricht genau der modernen Achtsamkeitspraxis, die im Englischen bezeichnenderweise mindfulness („Gegenwärtigkeit des Geistes“) genannt wird. Jahrtausende vor dem aktuellen Achtsamkeits-Boom hat Patanjali also bereits auf die Fülle jedes einzelnen Augenblicks hingewiesen.

Warum ist das so wichtig? Ein traditioneller Kommentator erklärt es ganz pragmatisch: Wenn man in jedem Augenblick bewusst ist, was man tut, schafft man kein unnötiges Leid. Diese simple, aber tiefgreifende Einsicht deckt sich mit Erkenntnissen der modernen Psychologie. Wer achtsam lebt – also mit wacher Aufmerksamkeit für den gegenwärtigen Moment – verfängt sich weniger in automatischen Reaktionen, Grübeleien oder destruktiven Emotionen. Man durchschaut schneller, wenn der Geist abzuschweifen droht oder in alte Muster verfällt. Patanjali formuliert es im Grunde genauso: Achtsamkeit gegenüber dem Fluss der Zeit schult die Unterscheidungskraft, so dass man sich nicht mehr von täuschenden Eindrücken narren lässt. Je genauer wir hinschauen, desto mehr erkennen wir; je bewusster wir sind, desto klarer nehmen wir die Wirklichkeit wahr. Diese Aussage könnte direkt aus einem modernen Achtsamkeits-Ratgeber stammen – und zeigt, wie aktuell Patanjalis Lehren noch immer sind.

Interessanterweise beginnt auch die Naturwissenschaft, unsere Wahrnehmung als Abfolge diskreter Momente zu verstehen. Neurowissenschaftler diskutieren, ob unser Bewusstsein die Realität vielleicht nicht kontinuierlich, sondern in schnellen „Einzelbildern“ konstruiert – ähnlich wie ein Film, der aus vielen Frames pro Sekunde besteht. Patanjalis Sutra scheint genau das implizit vorwegzunehmen: Was wir als fließende Erfahrung erleben, ist in Wahrheit eine rasche Abfolge von einzelnen Ereignissen.

Ein moderner Kommentator vergleicht die menschliche Erfahrung treffend mit einem Film: Auf dem Zelluloid liegen viele einzelne Bilder nebeneinander, doch erst in der Projektion hintereinander entsteht die Illusion einer kontinuierlichen Handlung. Genauso entstehe unsere Realität im Geist als schneller Wechsel von Momentaufnahmen.

Durch Samyama auf diesen verborgenen Prozess der „geistigen Filmproduktion“ erkennt der Yogi, was tatsächlich vor sich geht. Dieses Bild macht verständlich, warum Achtsamkeit im Augenblick so transformativ sein kann: Man entdeckt die Lücke zwischen den Bildern, das Pausenlos zwischen den Gedanken – und darin verbirgt sich die Wahrheit hinter der scheinbaren Dauer. Patanjali würde wohl hinzufügen: In jener entlarvten Lücke liegt die Chance, Unterscheidungskraft zu üben und letztlich das Wahre vom Unwahren zu scheiden.

🧠 Wie das Gehirn tickt – Ksana unter dem Neuroskop

Und jetzt wird’s wissenschaftlich. Denn was Patanjali vor über zweitausend Jahren unter dem Begriff ksana beschreibt – ein einzelner, flüchtiger Augenblick im Strom der Zeit – lässt sich heute tatsächlich im Labor nachweisen.

Neurowissenschaftliche Studien zeigen: Unser Gehirn nimmt die Welt nicht kontinuierlich wahr, wie ein endloser Filmstreifen, sondern in kleinen „Zeitscheiben“. Man spricht von diskreten Wahrnehmungseinheiten – sozusagen inneren Moment-Fenstern – die etwa 200 bis 500 Millisekunden lang sind. Das heißt: Zwischen zwei solcher Zeiteinheiten gibt es eine Lücke. Winzig klein. Aber real.

Klingt vertraut? Genau das meint Patanjali mit dem „Strom der Augenblicke“, auf den wir uns in Samyama fokussieren sollen. Er wusste offenbar – intuitiv oder durch innere Schau – was die Forschung heute unter dem Mikroskop erkennt: Bewusstsein entsteht nicht als Dauerfeuer, sondern im Takt.

Der Psychologe und Zeitforscher Marc Wittmann hat das in seiner Studie „Perception of Time in the Human Brain“ eindrucksvoll beschrieben. Seine Untersuchungen zeigen: Unser Erleben ist ein Zusammenspiel aus zeitlich segmentierten Ereignissen, und je achtsamer wir sind, desto deutlicher spüren wir die Übergänge zwischen diesen Momenten.

Was im Yogasutra als spirituelle Übung gilt, deckt sich also erstaunlich mit neurowissenschaftlichen Erkenntnissen: Der Moment ist nicht nur eine poetische Idee, sondern eine messbare Größe im Gehirn. Und wer lernt, diese Momente zu sehen – sie zu spüren, bevor sie vorbei sind – der beginnt, Realität mit einem anderen Bewusstsein zu erfahren.

🔗 Zu einer Studie zur Zeitwahrnehmung von Wittmann

Video: We are Time: time perception and human brain

Länge: 57 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Ein allgemeiner Übungsvorschlag zu Sutra III-54

Richte deine Aufmerksamkeit in dieser Woche immer wieder auf die Abfolge der Momente. Werde immer feiner in der Unterscheidung einzelner kleinster Zeiteinheiten.

Siehe auch folgende Sutras

Yoga Sutra IV-12: Vergangenheit und Zukunft existieren (weiterhin) in ihrer eigenen Form und diese Formen haben je nach Zeit unterschiedliche Eigenschaften bzw. zeigen unterschiedliche Merkmale

Yoga Sutra IV-13: Diese (Eigenschaften/Formen) sind manifest oder subtil und bestehen aus den drei Gunas

✦ Abschließende Fakten über Zeit, Viveka und Samyama

- 🕰 Das Gehirn verarbeitet die Gegenwart mit Zeitverzögerung – Was du „jetzt“ erlebst, ist ca. 80 Millisekunden alt. Technisch gesehen, lebst du also ständig in der Vergangenheit.

- 🔄 Moderne Psychologen sprechen von „Reframing“ – was nichts anderes ist als Viveka: der Moment, in dem man eine Situation neu sieht – und anders bewertet.

- 🕳 Neurowissenschaftler fanden heraus, dass das menschliche Zeitgefühl in der Stille schneller vergeht, während bei vielen Reizen die Zeit langsamer wahrgenommen wird. Eine paradoxe Erkenntnis, die die Meditationspraxis noch spannender macht.

- 🌗 Der Begriff „Moment“ war im Mittelalter eine tatsächliche Maßeinheit – exakt 1/40 einer Stunde, also 1,5 Minuten. Heute nennen wir fast alles einen „Moment“, was eigentlich nicht mal messbar ist.

- 😌 Viele berichten, dass ihre innerste Klarheit oft direkt nach einem „fast unbemerkten Moment“ kam – zwischen zwei Gedanken, beim Ausatmen, beim Gehen. Dieser „Spalt“ ist exakt das Terrain, auf dem Patanjalis Viveka blüht.

Ergänzungen und Fragen von dir zur Sutra

Ist etwas unklar geblieben? Kannst du etwas ergänzen oder korrigieren?

Der Stoff der Sutras ist für uns heutige Menschen nicht leicht zu verstehen. Ist im obigen Text irgendetwas nicht ganz klar geworden? Oder kannst du etwas verdeutlichen oder berichtigen? Eine eigene Erfahrung schildern ... Vielen Dank vorab für jeden entsprechenden Hinweis oder eine Anregung:

Videos zu Sutra III-53

Unterscheidungskraft kultivieren - Samyama auf den Moment – Kommentar von Sukadev zu Yoga Sutra – Kap. 3, Vers 53 und 54

Länge: 6 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Das yogische Konzept von Zeit – Kommentar von Anvita Dixit zu Yogasutra 3.53 (bei ihr Sutra 3.52)

Länge: 14 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Video von Ahnand Krishna zur Sutra

Kräfte von Samyama, Class 62: Asha Nayaswami zu Sutra 3:53-4.1

Länge: 74 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Beliebt & gut bewertet: Bücher zum Yogasutra

Patanjalis Yogasutra: Der Königsweg zu einem weisen Leben*

Von Ralph Skuban. Sehr hochwertig, viele kluge Gedanken. | Bei Amazon 🔎

Die Yogaweisheit des Patanjali für Menschen von heute*

Von Sukade Bretz. Fundierte Kommentierung mit vielen Praxis- und Alltagsauslegungen. | Bei Amazon 🔎

Yogasutra für Einsteiger: Entdecke die Seele des Yogas*

Von Mira Blumenberg. Momentan sehr beliebt auf Amazon, leicht geschrieben. | Bei Amazon 🔎

Alte Schriften auf Yoga-Welten.de

- Das Yogasutra – jede Sutra detailliert erläutert

- Die Hatha-Yoga-Pradipika – kapitelweise zusammengefasst

- Zusammenfassung der Bhagavad-Gita

- Eine kurze Zusammenfassung der Upanishaden und des Mahabharata

- Die Mandukya Upanishad – deutsche Übertragung

- Die Gheranda Samhita – kapitelweise zusammengefasst

- Yoga in der Bhagavad Gita – die bunte Vielfalt

➔ Zu allen alten Schriften auf Yoga-Welten.de

Weitere oft aufgerufene alte Schriften

- Yoga im Mahabmarata – erste Systematik

- Goraksa-Sataka – die älteste Hatha-Abhandlung

- Brahma-Sutra Bhashya von Sankara – der Kommentar von Sankara

- Mrigendra Tantra Yoga Pada

- Die Shiva Samhita