Tatra dhyānajamanāśayam

निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्

Wenn du möchtest, dass deine spirituellen Fortschritte von Dauer sind, muss dein Geist sich so grundlegend verändern, dass dein ganzes Wesen auf dieses Ziel ausgerichtet ist. Abkürzungen (Schleichwege, Drogen, intensive Atemübungen etc.) oder intelligente Übungsmethoden können dich kurzfristig in jene Zustände versetzen, aber du bist nicht in ihnen gefestigt. Völlige Absichtslosigkeit in Denken und Handeln soll darum ein grundlegender Wesenszug eines Yogis sein.

Die Meditation, wie sie im Yogasutra gelehrt wird, soll zu dieser grundlegenden Wandlung führen. Das Yogasutra sagt, dass alles, was wir tun und denken Folgen hat. Nicht so der Geist, der aus der Meditation entsteht.

Dieser Artikel führt durch klassische Kommentare, moderne Deutungen und wissenschaftliche Befunde und zeigt, warum dieses Sutra mehr ist als bloße Philosophie: Es ist eine Einladung zum Ausprobieren.

Kurz zusammengefasst

- Yogasutra 4.6: Nur der in der Meditation (Dhyāna) geborene Geist ist frei von Samskaras – den unbewussten Eindrücken, die sonst Denken und Handeln prägen.

- Klassische Kommentare: Vyāsa und Śaṅkara betonen, dass nur der durch Meditation entstandene Geist kein Karma-Bankkonto besitzt. Er ist frei von Kleshas und damit von den Wurzeln des Leidens.

- Moderne Auslegungen: Zeitgenössische Lehrer sehen im Sutra eine Beschreibung von frischem Gewahrsein, jenseits des mechanischen Alltagsgeistes.

- Neurowissenschaft & Psychologie: Studien zeigen, dass Meditation die Amygdala-Aktivität senkt und den präfrontalen Cortex stärkt. Dadurch sinkt die Macht automatischer Reaktionen, ähnlich wie bei der Unterbrechung von Samskara-Schleifen.

- Praxisnähe: Im Alltag lässt sich Sutra 4.6 durch kleine Pausen, bewusste Atemzüge und das Erkennen von Gewohnheitsmustern üben – Momente, in denen der Autopilot stillsteht.

- Essenz: Das Ziel ist ein Bewusstsein, das nicht länger von alten Eindrücken diktiert wird, sondern frei, wach und gegenwärtig ist.

Details und Erläuterungen zu allen Punkten im weiteren Artikel.

Bedeutung und Übersetzung des verwendeten Sanskrits

Hier sind zunächst die Übersetzungsmöglichkeiten für die einzelnen Wörter, damit du die Übersetzung selbst für ein besseres Verständnis anpassen kannst:

- Tatra = von ihnen; darin; dabei; da; dorthin; dort;

- Dhyana, dhyāna = Meditation; Versenkung;

- Jam = geboren; entstanden;

- Dhaynajam, dhyânajam, dhyānajam = aus der Meditation geboren; aus der Versenkung entstanden;

- Ashaya, Asaya, aśaya, ashaya = Überbleibsel; Ort; Lagerstelle; Sediment;

- Anashayam, anâshayam = frei von Eindrücken; frei von Bedingungen; ohne Einlagerung; frei von Rückständen; frei von unterbewussten Ablagerungen bzw. Prägungen;

Zu den Quellen

Buchbesprechungen, Erläuterungen zur Auswahl der Übersetzungsvarianten und allgemeine Hinweise zur Sutraübersetzung findest du im zugehörigen Artikel. Hier nun die Kurzauflistung:

Bücher

- Mircea Eliade: Yoga – Unsterblichkeit und Freiheit

- Iyengar: Der Urquell des Yoga

- Deshpande/Bäumer: Die Wurzeln des Yoga

- Geraldine Coster: Yoga und Tiefenpsychologie

- R. Sriram: Von der Erkenntnis zur Befreiung – Das YogaSutra

- Govindan: Die Kriya Yoga Sutras des Patanjali

- Mallinson/Singleton: Roots of Yoga

- R. Palm: Der Yogaleitfaden des Patañjali

- T.K.V. Desikachar: Über Freiheit und Meditation | Das Yoga Sutra von Patanajali

- Feuerstein, Georg: Die Yoga Tradition (Amazon)

- Skuban, Ralph: Patanjalis Yogasutra (Amazon)

- Sri Swami Satchidananda: The Yoga Sutras of Patanjali (Amazon)

- Trevor Leggett: The complete Commentary by Sankara on the Yoga-Sutras* (Amazon)

Internetseiten

- Internet-Übersetzung des Yogasutras auf Yoga-Vidya.de

- Zu den Sutras auf ashtangayoga.info

- Zu den Sutras auf 12koerebe.de

- Zu den Sutras auf vedanta-yoga.de

- Openland.de (mittlerweile offline)

- Zu www.bodhi.sofiatopia.org (buddhistische Kommentare zum Yogasutra nur noch als Buch)

- sanskrit-sanscrito.com (Sutras anscheinend entfernt)

- Zur Übersetzung von Chip Hartranft (PDF)

- Die Übersetzung von Hariharananda Aranya, I. K. Taimni, Vasa Houston, Barbara Miller, Swami Satchidananda, Swami Prabhavananda, Swami Vivekananda finden sich auf dieser Seite.

- Übersetzung von James Haughton Woods

- Rainbowbody.com (ausführliche und eigene Kommentierung)

- Wisdom Library

Weitere Quellen, z. B. zu aktuellen Studien, sind direkt im Text verlinkt.

Dein Übersetzungsvorschlag

Du findest die bisherigen LeserInnen-Übersetzungen und -Ergänzungen unten.

Hast du einen eigenen Übersetzungsvorschlag?

Wie würdest du diese Sutra übersetzen? Manchmal ergeben schon kleine Wortveränderungen ganz neue Aspekte. Trau dich ... :-)

Einordnung dieser Sutra im Yogasutra

Kurze Zusammenfassung der vier Kapitel des Yogasutras

- 1. Samādhi Pāda – Über die Versenkung

Beschreibt das Ziel des Yoga: das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Erläutert, was Yoga ist, die Arten von Samādhi (meditativer Versenkung) und wie der Geist durch Übung (abhyāsa) und Loslösung (vairāgya) zur Ruhe gebracht werden kann. - 2. Sādhana Pāda – Über die Praxis

Behandelt die konkrete Praxis des Yoga. Führt die acht Glieder des Yoga (Ashtanga Yoga) ein: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Schwerpunkt liegt auf der ethischen Vorbereitung und inneren Reinigung. - 3. Vibhūti Pāda – Über die übernatürlichen Kräfte

Beschreibt die fortgeschrittenen Stufen der Praxis (Dharana, Dhyana, Samadhi = Samyama) und die daraus entstehenden übernatürlichen Kräfte (Siddhis). Warnt davor, sich von diesen Kräften ablenken zu lassen. - 4. Kaivalya Pāda – Über die Befreiung

Erklärt das Ziel des Yoga: Kaivalya (vollkommene Befreiung des Selbst von der Materie). Diskutiert die Natur des Geistes, Karma, Wiedergeburt und wie durch Erkenntnis die endgültige Freiheit erlangt wird.

Yogasutra 4.6 ist ein kurzer, aber tiefgreifender Vers. Eine gängige Übersetzung lautet: „Nur das Bewusstsein, welches in der Meditation (Dhyāna) entsteht, ist frei von unbewussten Prägungen (Saṃskāras).“ Damit sagt Patañjali im Kern, dass allein der Geist, der durch echte meditative Versenkung neu geboren wird, keine alten Eindrücke oder Konditionierungen mehr mit sich trägt. Anders formuliert: Von allen Formen des Geisteszustands ist nur der in der Meditation gereinigte Geist vollkommen ohne karmische Eindrücke.

Was interessiert dich am meisten an Yogasutra 4.6?

Definition wichtiger Begriffe

Um die Aussage ganz zu erfassen, müssen wir die Schlüsselbegriffe verstehen:

- Meditation (Dhyāna) – In Patanjalis achtgliedrigem Yoga ist Dhyāna die siebte Stufe, ein Zustand tiefen, ununterbrochenen Versenkens. Technisch gesehen ist Meditation in der Yoga-Nomenklatur eine verlängerte Konzentration, bei der der Geist dauerhaft beim selben Objekt verweilt. Alle Ablenkungen sind weggefallen; die Aufmerksamkeit fließt wie ein ruhiger Ölstrom in einem Gedankenkanal. Dhyāna führt schließlich in Samādhi, die vollkommene Vertiefung, wo nur noch das Objekt der Meditation strahlt und das Bewusstsein völlig darin aufgeht. Für den Alltag kann man sagen: Meditation ist jener Zustand, in dem man völlig aufgeht, die Welt um sich vergisst und eine tiefe innere Stille erfährt.

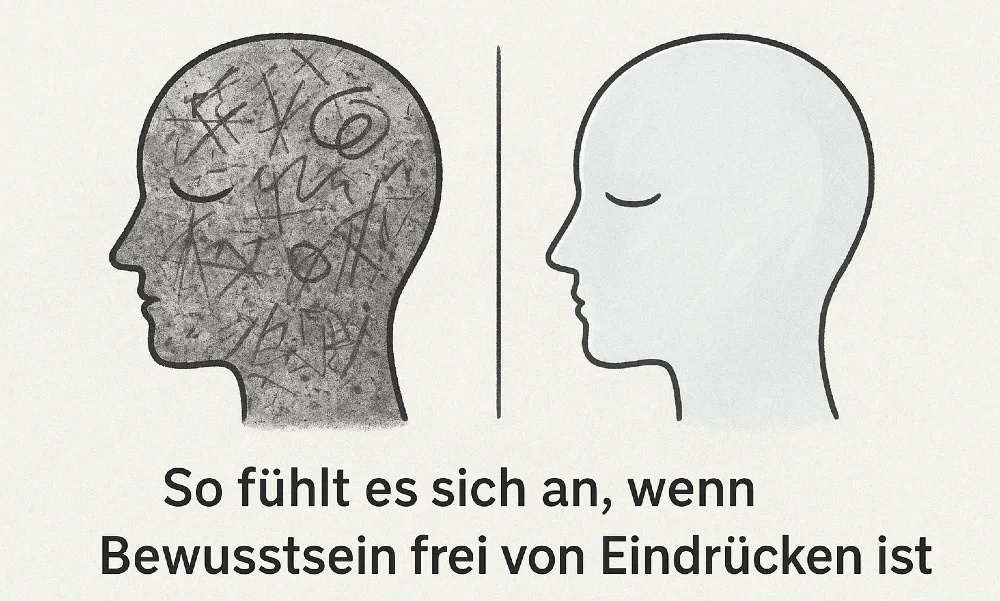

- Saṃskāras (Samskaras) – Dieser Sanskrit-Begriff wird häufig mit „Eindrücke“, „Prägungen“ oder „Konditionierungen“ übersetzt. Gemeint sind die tief im Unterbewusstsein gespeicherten Erfahrungen, die unser Denken, Fühlen und Handeln unbewusst beeinflussen. Jede Handlung und jedes Erlebnis hinterlässt eine Spur im Geist – einen Saṃskāra. Klassischerweise gelten Saṃskāras als Saatkörner, die zukünftige Erfahrungen mitformen. Sie sind einerseits Erinnerungen/Prägungen, andererseits Antreiber: „Saṃskāras sind Eindrücke im Unterbewusstsein, die durch Erfahrungen gebildet werden. Zugleich wirken sie als Aktivatoren, die das Bewusstsein ständig in bestimmte Richtungen treiben“. In moderner Sprache könnte man sagen: Es handelt sich um unsere mentalen Gewohnheitsmuster, emotionale Konditionierungen und unbewussten Glaubenssätze – die „Programme“, die im Hinterkopf ablaufen.

- Bewusstsein/Geist (Citta) – Patanjali spricht vom citta, womit der gesamte Geist bzw. das mentale Bewusstsein gemeint ist, inklusive Gedanken, Gefühle, Wahrnehmungen. Im Kontext der Sutra ist mit „Bewusstsein, das in Meditation entsteht“ konkret ein neu erschaffener Geisteszustand gemeint – quasi ein Geist, der durch die Kraft der Meditation umgestaltet oder „geboren“ wird. Dieser meditative Geist unterscheidet sich qualitativ vom gewöhnlichen, alltäglichen Geist, der voller Saṃskāras ist. Man könnte sagen: unser normales Bewusstsein ist eine Widerspiegelung all unserer vergangenen Eindrücke, während das in tiefer Meditation entstandene Bewusstsein klar und unbeschrieben wie eine frisch gewischte Tafel ist.

Interessanterweise variiert die Wortwahl in verschiedenen Übersetzungen leicht, was die Vielschichtigkeit dieser Sutra zeigt. Einige Übersetzer sprechen vom „ohne Samskāras“ oder „ohne Karma-Speicher“, andere betonen die Begierdelosigkeit: Swami Vivekananda etwa überträgt den Vers sinngemäß als „Unter all den verschiedenen Bewusstseinszuständen ist jener, der durch Samadhi erlangt wird, wunschlos“. Eine moderne Übersetzung sagt: „Von den verschiedenen Arten des Geistes ist nur der durch Samadhi gereinigte Geist von allen latenten Eindrücken und Verlangen befreit“. Allen Deutungen gemein ist der Kern: In tiefster Meditation erlischt das sonst ewig präsente Lager an vergangenen Eindrücken, Wünschen und Konditionierungen.

Dhyana (Meditation) wandelt das Wesen

Sukadev: „Wenn jemand in der Meditation zu höheren Bewusstseinsebenen kommt, ersetzt die Erfahrung der Meditation seine alten samskaras und er erfährt eine grundlegende Veränderung seines Charakters.“

Befreiung aus den Samskaras

In I-50 und 51 lesen wir über die unterbewussten Prägungen:

Yoga Sutra I-50: Dieses neue Wissen aus Nirvichara Sampatti erzeugte neue Eindrücke im Unterbewusstsein, welche die ungünstigen bisherigen Samskaras ersetzen

Yoga Sutra I-51: Wenn auch diese Prägungen (Samskaras) zur Ruhe gebracht worden sind, tritt der Yogi in Nirbija (samenlosen) Samadhi ein – die Erleuchtung

Auf Rainbowbody ist zu lesen: „Swami Venkatesananda ist klar ... Es ist die formlose Meditation (dhyana) ohne Bild (nur frei von Form) wie in swarupa-sunyam, die durch eine konsequente und funktionelle Meditationspraxis (dhyana) verwirklicht wird, die uns vom Griff der samskaras befreit.” Und weiter: „Wie wird also die fragmentierte Existenz geheilt und wieder ganz und zusammenhängend gemacht? Wie wird die vrtti (siehe Sutra I-2) zur Ruhe gebracht? Patanjali empfiehlt hier die Meditation (dhyana).”

Iyengar schwärmt ähnlich:

“Meditation befreit nicht nur das Bewusstsein von alten Eindrücken, sondern beseitigt auch alles, was seiner weiteren Entwicklung im Weg steht.”

Nur die “Läuterung, die sich aus dem Mediationsprozess ergibt" würde den Geist nachhaltig prägen, so Sriram.

Dhyana ist frei von Nebenwirkungen

Noch einmal das Zitat von Steiner: „Zwar kann man auf verschiedenen Wegen übernatürliche Fertigkeiten oder eine transformierte Wahrnehmung (siddhi) erlangen. Doch nur durch die Versenkung ist dieser Weg ohne Nebenwirkung, bzw. ohne Karma.”

Wim van den Dungen: „Ein durch Praxis, insbesondere durch realisierende Kontemplation, transformiertes Bewusstsein hat keine Ablagerung.”

Plädoyer für Offenheit

Samskaras, die vergangenen unterbewussten Konditionierungen, fesseln uns in Bezug auf Handlungen, Sichtweisen und gedankliche Betrachtungen. Vorurteile, Irrungen und unnötig schlechte Emotionen sind gerne die Folge. Darum plädiert die Yogalehre für größtmögliche Offenheit dem Leben gegenüber. In jedem Augenblick eine frische Weltsicht bewahren. Den vielgepriesenen Anfängergeist kultivieren. So sehen wir am ehesten die Dinge so, wie sie sind, ohne Verzerrungen durch unsere Samskaras.

Meister mit mehreren Chittas

Bei Sukadev lesen wir von einer seltenen Blüte bei einigen Kommentatoren der letzten drei Sutras. Diese meinen, ein erleuchteter Meister könne in Dhyana mehrere Chittas erschaffen, die, weil sie frei von Samskaras (unterbewussten Prägungen) seien, “Karma vorurteislfrei ausarbeiten” können (siehe dazu auch die Artikel zu den Sutras zuvor). So können diese Meister das eigene Karma schneller auflösen.

Coster ist noch bei den Siddhis

… und übersetzt: „Werden die Siddhis durch Samadhi erlangt, schafft ihr Wirken kein neues Karma.“

Weitere Kommentare aus der Yoga-Tradition (klassische Auslegungen)

Patanjalis Sutren wurden über die Jahrhunderte von namhaften Gelehrten ausführlich kommentiert. Eine der maßgeblichsten Interpretationen stammt vom Weisen Vyāsa (ca. 5. Jh.), dessen Bhāṣya (Kommentar) als Standarderläuterung gilt. Vyāsa erklärt zu Sutra 4.6, dass es fünf Arten „geschaffener“ Geister gebe, nämlich: durch Geburt, durch Kräuter/Drogen, durch Mantras, durch asketische Entsagung – und eben durch Samadhi bzw. Meditation (er bezieht sich hier auf die erste Sutra im vierten Kapitel vom Yogasutra). Von diesen sei nur der durch Meditation geborene Geist frei von den üblichen „Fahrzeugen“ der Psyche, womit die üblichen Träger von Eindrücken gemeint sind. Anders gesagt: Jeder Geist, der auf gewöhnliche Weise entstanden ist – sei es durch Geburt oder andere Mittel – schleppt unweigerlich das Gepäck früherer Taten und deren Eindrücke mit. Nur der im Yoga geschulte meditative Geist besitzt keinen solchen Speicher an Saṃskāras. Deshalb wird er von keinem unbewussten Drang zu „guten“ oder „schlechten“ Taten mehr in die Welt hinausgezogen; die üblichen dualistischen Konzepte von Tugend und Laster greifen hier nicht mehr. Warum? Weil in diesem Zustand die Kleshas, die spirituellen „Leidursachen“ wie Anhaftung und Aversion, komplett aufgehoben sind – die Wurzeln neuer karmischer Eindrücke existieren also nicht mehr. Mehr zu Vyasa Kommentar unten im Text.

Der mittelalterliche Kommentator Vācaspati Miśra (9. Jh.) geht in seinem Tattvavaiśāradī-Kommentar noch ins Detail: Er beschreibt, die Sutra 4.6 identifiziere aus den fünf genannten Geistesarten jene, die zur Befreiung führt, nämlich den meditationsgeborenen Geist. Die „Fahrzeuge“ (Āśaya), von denen Vyāsa spricht, seien nichts anderes als die Ansammlungen von Karma-Impressionen und von Klesha-Affektionen, die normalerweise den Geist „besetzen“. Ein Geist ohne diese Belastungen ist von Natur aus auf Erlösung ausgerichtet – er hat sozusagen eine klare Tendenz zur Kaivalya (Alleinheit, Befreiung), siehe dazu auch Sutra 4.3. In diesem Zustand manifestieren sich logischerweise keine neuen Wünsche, Anhaftungen oder Aversionen mehr, daher gibt es keine Verstrickung mehr in „gute“ oder „schlechte“ Taten. Vācaspati begründet das ganz folgerichtig: Warum tauchen keine neuen Begierden etc. mehr auf? „Weil die Leidursachen (Kleshas) des Yogī nicht mehr existieren“. Mit anderen Worten: Hat der Yogi einmal diesen makellosen Bewusstseinszustand erreicht, ist der Antrieb hinter neuen Samskaras erloschen.

Auch andere klassische Ausleger wie Bhoja (11. Jh.) bestätigen diesen Konsens: Der in Meditation erlangte Geist hinterlässt keine karmischen Spuren mehr und ist frei von Wünschen – im Gegensatz zu gewöhnlichen Geisteszuständen, die immer aus der Vergangenheit gespeist und von ihr angetrieben werden. Somit steht Sutra 4.6 im Kontext des Kaivalya Pāda (dem „Kapitel über die Befreiung“) ganz logisch: Es erklärt, welcher Geist die endgültige Befreiung erlangen kann – nämlich der, der keine latenten Ablagerungen (Vāsanās oder Saṃskāras) mehr mit sich herumträgt.

Moderne Auslegungen und Erkenntnisse der Wissenschaft

Die Aussage dieser Sutra fasziniert nicht nur im alten Indien, sondern hat auch in der Moderne vielfach Anklang gefunden. Zeitgenössische Yogalehrer und spirituelle Denker interpretieren 4.6 oft dahingehend, dass Patañjali hier auf einen Zustand reinen Gewahrseins hinweist – einen Urzustand des Geistes, der nicht durch unsere üblichen mentalen Programme verzerrt ist. So betont etwa Osho in seinen Vorträgen: „Nur der ursprüngliche Geist, der aus Meditation geboren wird, ist frei von Begierden. Normalerweise leben wir in einem mechanischen Verstand voller Wünsche…“. Dieser Gegensatz zwischen dem „mechanischen“ Alltagsgeist – der automatenhaft den alten Mustern folgt – und dem „ursprünglichen“ meditativen Geist – frisch, unschuldig und unprogrammiert – wird von vielen modernen Kommentatoren aufgegriffen. Die moderne Psychologie würde vielleicht sagen: Im meditativen Bewusstseinszustand treten wir aus unseren autopilotartigen Mustern heraus und erleben einen Geist, der nicht länger Sklave der Vergangenheit ist.

Ein Yoga-Lehrer formulierte es folgendermaßen: „Der in Meditation zur Ruhe gekommene Geist des Yogī erzeugt keine neuen unbewussten Eindrücke (Saṃskāras) mehr und sammelt auch keine an, weil seine Wahrnehmung nicht mehr von den gewohnten Eigenarten getrübt ist“. In diesem schönen Zitat spiegelt sich sowohl die klassische Lehre als auch eine pragmatische, heutige Sicht: Sobald unsere Wahrnehmung nicht mehr durch die Filter unserer Persönlichkeit („unsere gewohnten Eigenarten“) verzerrt wird, entstehen keine neuen Konditionierungen – wir sehen klar, ohne gleich wieder alles durch Bewertungen und Reaktionen abzuspeichern.

Spannend ist, dass auch die Neurowissenschaft und Psychologie immer mehr Bestätigung für diesen Effekt finden. Meditationsforscher stellen fest, dass regelmäßige Meditation messbare Veränderungen im Gehirn bewirkt. So zeigen Studien eine Zunahme der grauen Substanz bzw. Dicke der Hirnrinde in Arealen, die mit Aufmerksamkeit und bewusster Kontrolle zu tun haben, während das Stress- und Angstzentrum (Amygdala) an reaktiver Aktivität verliert. Anders ausgedrückt: Meditation fördert jene Verbindungen im Gehirn, die bewusstes Steuern ermöglichen, und schwächt gleichzeitig die automatischen emotionalen Alarmreaktionen ab. Man könnte sagen, die neuronalen „Spurrillen“ unserer Gewohnheiten – unsere biologischen Samskaras – werden durch Meditation flacher.

Ebenso interessant: Ein Experiment fand heraus, dass schon 20 Minuten Meditation die Zugänglichkeit unbewusster Inhalte erhöhen können. Normalerweise schlummern viele unserer Prägungen unterhalb der Bewusstseinsschwelle und beeinflussen uns von dort. Doch meditieren wir, scheint sich dieser Schleier etwas zu lüften – wir nehmen subtiler wahr, was in den Tiefen des Geistes vor sich geht. Statt von unbewussten Impulsen überrumpelt zu werden, bemerken wir sie frühzeitig oder sie verlieren gleich ganz ihre Macht. Dies korrespondiert wunderbar mit Patanjalis Aussage: Ein Geist im Zustand hoher Achtsamkeit (wie in Dhyāna) agiert nicht mehr unbewusst aus alten Mustern heraus, sondern bleibt klar und gegenwärtig. Moderne Psychologen sprechen hier auch von Response Prevention oder dem Unterbrechen automatischer Reaktionen – genau das, was passiert, wenn ein Yogi in innerer Stille ruht, während Gedanken und Gefühle kommen und gehen.

Richard J. Davidson – Neurowissenschaftliche Bestätigung für prägungsfreieres Reagieren

„Richard J. Davidson, Professor an der University of Wisconsin–Madison und einer der führenden Neurowissenschaftler in der Auseinandersetzung mit Meditation, zeigt in Studien, dass meditierende Menschen eine geringere Aktivierung der Amygdala (unser Stresszentrum) und eine stärkere Verbindung zum präfrontalen Cortex (dem Bereich bewusster Kontrolle und emotionaler Regulation) aufweisen. Diese Veränderungen deuten klar darauf hin, dass Meditation uns befähigt, nicht mehr automatisch auf alte, unbewusste Muster zu reagieren – sondern neu und praxisnah im Moment zu agieren. Diese Erkenntnisse findest du etwa in der Studie „Impact of short‑ and long‑term mindfulness meditation…“, die herausstellt, wie Meditation emotionale Reaktionen nachhaltig steuern kann.

Judson Brewer – Wie Meditation Gewohnheitsschleifen durchbricht

„Judson A. Brewer, Psychiater und Neurowissenschaftler an der Brown University, untersucht die neuralen Grundlagen von Gewohnheitsbildung und zeigt, wie Meditation sogenannte „craving loops“ (Verlangensschleifen) durchbrechen kann. Er beschreibt, wie wir im Alltag oft automatisch reagieren – aber durch Achtsamkeit lernen können, diese Muster zu erkennen und bewusst umzulenken. Seine Forschung untermauert auf moderne Weise das Yogakonzept der Samskāras und illustriert, wie Meditation echte Verhaltensveränderung bewirken kann.

Praxisnähe: Wie fühlt sich das an?

So abstrakt das Konzept eines samskara-freien Bewusstseins klingen mag – es hat einen ganz konkreten, spürbaren Aspekt. Wie fühlt es sich an, wenn der Geist frei von Prägungen ist? Stell dir vor, du sitzt in tiefer Meditation. Anfangs tauchen vielleicht Gedanken auf, Erinnerungen huschen vorbei, das Übliche eben. Doch allmählich kommt der Geist zur Ruhe. Die Gedankenabstände werden größer, der innere Kommentator leiser. Plötzlich spürst du einen Moment von völliger Klarheit und Stille. Vielleicht ist da noch ein Hauch eines Ich-Gefühls, aber es zieht dich nichts mehr nach außen. Keine alte Angst springt dich an, kein alter Groll zieht dich runter, kein ungestilltes Verlangen flackert auf. Diese Abwesenheit der gewohnten mentalen Regungen fühlt sich beinahe paradox an – als wärest du ganz du selbst, aber ohne deine „Geschichte“. Meditierende berichten von einem Gefühl tiefen Friedens oder von Weite, als ob innen plötzlich viel Raum ist. Es ist, als hättest du den mentalen Rucksack voll vergangener Erlebnisse einfach mal abgestellt.

In solchen Momenten kann der Geist die Welt sehen „wie sie ist“ – unverfälscht von persönlichen Filtern. Ein fortgeschrittener Yogī würde sagen: Das ist der natürliche Zustand des Geistes, wenn er nicht von Saṃskāras getrieben wird. Leere und Fülle zugleich. Man spürt eine leichte Freude, die nicht von äußeren Dingen abhängt, eher eine leise, grundlose Glückseligkeit, die aus dem Inneren aufsteigt. Es ist kein spektakuläres Feuerwerk, eher ein subtiles Wissen, dass man im Kern unberührt ist – „Was auch immer geschieht, tief im Inneren bleibt etwas in mir vollkommen frei.“ Genau darauf zielt Patañjali ab: In der tiefen Meditation erfährst du dich jenseits deiner Konditionierungen, und diese Erfahrung ist ungeheuer praxisrelevant.

Übungsvorschläg zu Sutra IV-6

In der Meditation: den „prägungsfreien Geist“ ahnen

Die Aussage „nur der meditative Geist ist frei von Prägungen“ klingt erst mal wie eine Himalaya-Gipfelmarke: weit oben, unerreichbar. Aber du kannst sie schon unten im Tal üben – mit kleinen Schritten.

1. Beobachte die Nachspur von Gedanken.

Setz dich hin, schließe die Augen, und nimm wahr: Gedanken tauchen auf, bleiben kurz, lösen sich wieder. Normalerweise kleben wir dran, als hätten sie Sekundenkleber. Stattdessen: lass den nächsten Gedanken wie eine Wolke ziehen. Beobachte bewusst den Nachhall – wie er im Geist noch zwei, drei Sekunden nachzittert und dann verschwindet.

In diesem kurzen Verschwinden spürst du etwas ganz Eigenes: einen Raum, der nicht aus alten Eindrücken gebaut ist. Ein winziger Vorgeschmack auf das, was Patanjali meint.

2. Übe „frischen Blick“ auf dein Meditationsobjekt.

Egal, ob du mit dem Atem meditierst oder ein Mantra wiederholst: Versuche, jeden Moment so zu betrachten, als hättest du ihn noch nie erlebt. Nicht: „Ach ja, wieder mein Atem.“ Sondern: „Wow, da ist jetzt dieser Atemzug – vollkommen neu.“ Damit schneidest du alte Gewohnheitsspuren ab und trainierst den Geist, nicht sofort Schubladen zu öffnen.

3. Kurze „Reset“-Momente

Manchmal taucht während der Meditation ein altes Bild oder Gefühl auf, ein typischer Samskara. Statt dagegen anzukämpfen, sag innerlich: „Danke, ich sehe dich.“ Und dann – Reset. Geh zurück zum Atem, zum Mantra. Diese bewussten Mini-Neuanfänge sind wie kleine Löcher in der Schallplatte, durch die du aus der endlosen Schleife aussteigen kannst.

Meine Erkenntnisse/Erfahrungen bei/mit dieser Übung

... oder kannst du eine andere Übung zum besseren Verständnis bzw. zum Erfahren dieser Sutra ergänzen?

Im Alltag: den Sutra-Geist mitnehmen

Hier wieder Übungsempfehlungen zur offenen Präsenz in der Gegenwart. Wann kann man diesen Übungen nachgehen? Immer wieder im Alltag. Ausführung: Bemühe dich, nicht zu denken. Stattdessen nimm die jetzige Situation vollständig wahr. Spüre in deinen Körper, höre auf die Geräusche, atme den Duft um dich herum, fühle.

Zum Abschluss der Übung prüfe immer, wie du dich jetzt fühlst, was die Übung bewirkt hat. Vorschläge:

- Der Streitmoment.

Jemand nervt dich, ein Vorwurf fällt. Normalerweise knallen sofort alte Muster hoch: Verteidigung, Rechtfertigung, alte Kränkungen. Stattdessen: Pause. Einen Atemzug lang nichts tun. In dieser Pause schimmert genau der „prägungsfreie“ Moment auf – frei von deinem üblichen Reaktionspaket. Vielleicht sagst du danach trotzdem was Spitzes (wir sind ja keine Heiligen), aber du hast wenigstens kurz den Raum dazwischen erlebt. - Der Kaffee-Morgen.

Deine Hand will automatisch zur Kaffeetasse greifen, noch bevor du wach bist. Übung: Mach es bewusst langsam. Sieh die Hand, wie sie sich bewegt, spüre das Gewicht der Tasse, rieche den Duft. Nicht mechanisch, sondern frisch. Du durchbrichst die Autopilot-Samskaras und trainierst, auch Gewohnheiten im Licht des Gewahrseins zu sehen. - Digital Detox im Mini-Format.

Du spürst das Zucken: „Ah, neue Nachricht, Handy!“ Statt sofort draufzuhauen: leg’s hin, atme einmal tief. Schon diese eine Sekunde ist ein Bruch im Muster. Du schmeckst, wie sich Freiheit anfühlt, wenn du nicht sofort dem Impuls folgst. - Kreativer Blick auf Ärgerliches.

Im Stau, an der Supermarktkasse oder wenn der Drucker streikt: Normalerweise kocht der alte Ärger sofort hoch. Stell dir vor, du wärst gerade frisch auf die Welt gekommen, ohne die jahrzehntelange Programmierung. Wie würdest du diese Situation wahrnehmen? Vielleicht gar nicht schlimm, vielleicht sogar komisch. Genau in diesem gedanklichen Spiel übst du: Was wäre, wenn ich keinen alten Samskara dazu hätte?

Kommentar von Vyasa zu Sutra 4.6

Erläuterungen zu Vyasa

Vyasa war ein indischer Philosoph des 5. bzw. 6. Jahrhunderts nach Christi, der den ältesten überlieferten Kommentar zum Yogasutra des Patanjali schrieb. Der Text wird Yogabhashya (wörtlich "Kommentar (Bhashya) zur Yogaphilosophie") genannt und um 600 nach Christi datiert. Vyasas Kommentare zu den Sutras sind oftmals recht kurz.

Ohne Vyasas Kommentar wären viele Sutras heute fast unverständlich. Manche Gelehrte sagen, der Text ist erst durch den Kommentar wirklich „lesbar“.

Vyāsa war vielleicht/wahrscheinlich kein einzelner Autor, sondern ein Titel, der mehrere Kommentatoren der indischen Tradition umfasst. Die Stimme, die wir im Yogasutra-Kommentar hören, ist also vielleicht ein Chor.

Vyasas Yogabhashya wurde im 8./9. Jh. von Shankara (788–820 n. Chr, indischer Gelehrter, Vedanta-Philosoph, Begründer der Advaitavedānta-Tradition) kommentiert. Sein Kommentar nennt sich Yogabhashyavivarana, Vivarana ist ein Unterkommentar.

Auch Vachaspati Mishra hat einen frühen, berühmten Kommentar zum Yogasutra geschrieben. (Meine Quellen für diese Kommentare waren unterschiedliche Bücher und Webseiten, zum Beispiel Legget (siehe Literatur) und wisdomlib.org/hinduism/book/yoga-sutras-with-commentaries/). Ich gebe hier diese Kommentare in für mich relevanten Auszügen in Worten wieder, die für mich den Sinn in heutigen Worten am besten wiedergeben. Dies ist explizit kein Bemühen, die Originalkommentare wortgetreu wiederzugeben. Fehlinterpretationen sind natürlich in meiner Verantwortung.

Du siehst etwas anders, hast einen Fehler gefunden oder möchtest etwas ergänzen? Bitte schreibe dies unten bei "Ergänzungen von dir".

Die Kommentare von Vyasa, Mishra und Shankara sind oft wörtlich übersetzt worden, zum Beispiel bei den oben angegebenen Quellen.

Vyāsa erklärt in seinem Kommentar zunächst, dass der „geschaffene Geist“ auf fünf verschiedene Weisen zustande kommen kann:

- durch Geburt,

- durch Drogen oder Kräuter,

- durch Beschwörungen (Mantra),

- durch reinigende Askese (Tapas),

- oder durch Trance bzw. Meditation (Samādhi, Dhyāna).

Von diesen fünf Möglichkeiten ist nur der Geist, der aus Meditation hervorgeht, frei von „Vehikeln“ – ein altes Bildwort für die Träger von Wünschen, Begierden und karmischen Spuren.

Alle anderen Formen des Geistes sind durchdrungen von den üblichen Triebfedern: sie tragen das Gepäck vergangener Eindrücke mit sich, sie sind mit Karma verstrickt. Der in Meditation geborene Geist dagegen ist unbelastet. Für Vyāsa heißt das: er hat keinen Bezug mehr zu „Tugend und Laster“, weil die Ursachen des Leidens (Kleshas) im Yogi vollständig aufgehoben sind.

Anders gesagt: In diesem Bewusstseinszustand gibt es kein „Moral-Konto“, das im Hintergrund weiterbuchführt. Kein „gutes Karma“ mehr, kein „schlechtes Karma“ mehr. Nur Klarheit.

Śaṅkaras Erläuterung

Über das Leben von Shankara

Śaṅkara – Leben, Werk und Bedeutung für die Yogaphilosophie

Śaṅkara (auch bekannt als Śaṅkarācārya oder Shankara), geboren im 8. Jahrhundert in Südindien (788–820), ist einer der bekanntesten Philosophen und spirituellen Lehrer des Advaita Vedānta. Sein Leben gleicht einem Wanderweg zwischen Legende und Geschichte – mit spirituellem Tiefgang, intellektuellem Feuer und einer Prise mystischer Überhöhung. Doch unabhängig von den genauen Daten und Wundergeschichten bleibt: Seine Ideen wirken bis heute. Auch im Yoga.

🧘♂️ Wer war Śaṅkara?

Śaṅkara wurde vermutlich in Kaladi, im heutigen Kerala, geboren. Schon als Kind galt er als außergewöhnlich – hochintelligent, fragend, neugierig auf das Wesentliche. Früh verließ er seine Familie, um Sannyāsin zu werden – also Wandermönch, asketisch, radikal dem Geistigen zugewandt. Ein radikaler Schritt, selbst nach damaligen Maßstäben.

Er reiste quer durch Indien, diskutierte mit Vertretern anderer Schulen (oft wortgewaltig und nicht selten siegreich), gründete Klöster und prägte eine ganze philosophische Bewegung. Sein Ziel: Das Wissen um die Einheit allen Seins wieder in den Mittelpunkt zu rücken – jenseits von Ritualismus, Jenseitsversprechen und dogmatischer Spaltung.

📚 Was hat er geschrieben? Und warum ist das wichtig?

Śaṅkara war kein Vielschreiber im modernen Sinn, aber seine Werke haben Wucht. Besonders wichtig:

- 🔹 Brahmasūtra-Bhāṣya

Sein wohl berühmtestes Werk: ein Kommentar zu den Brahmasūtras, dem philosophischen Herzstück des Vedānta. Hier entfaltet er die Kernaussage des Advaita Vedānta: Alles ist eins. Brahman ist das einzig Wirkliche. Die Welt der Formen ist letztlich Illusion (Māyā). - 🔹 Upaniṣad-Kommentare

Śaṅkara kommentierte auch zentrale Upaniṣaden – jene Texte, die die tiefsten Fragen des Selbst, der Wirklichkeit und der Befreiung behandeln. Seine Lesart macht klar: Yoga ist nicht nur Praxis, sondern Erkenntnisweg. Nicht das Tun allein befreit, sondern das Verstehen. - 🔹 Bhagavadgītā-Bhāṣya

Auch hier interpretiert Śaṅkara das Geschehen nicht als moralisches Lehrstück, sondern als spirituellen Weckruf: Handle, aber erkenne, dass du nicht der Handelnde bist. Karma-Yoga, Jñāna-Yoga, Bhakti – für ihn keine Gegensätze, sondern Stufen der Reife.

Shankaras Doppelrolle – Berühmt als Advaita-Vedanta-Philosoph, kommentierte er hier einen Yoga-Text – und brachte so zwei Philosophieströmungen miteinander ins Gespräch.

🧠 Was sagt Śaṅkara, das heute noch trägt?

Für Menschen, die sich mit Yogaphilosophie beschäftigen – und nicht nur schwitzen, sondern auch verstehen wollen – ist Śaṅkara Gold wert. Seine Lehren laden ein, hinter die Oberfläche zu schauen. Meditation? Ja, aber nicht als Methode zur Beruhigung, sondern zur Erkenntnis der wahren Natur.

Er sagt: Du bist nicht dein Körper, deine Gedanken oder dein Yoga-Fortschritt. Du bist Brahman. Schon immer. Nur vergessen.

🔍 Was bedeutet das für dich?

- Wenn du meditierst, denk daran: Du musst nicht irgendwohin kommen. Du bist schon da.

- Wenn du philosophierst, lass dich nicht verwirren von intellektueller Gymnastik. Suche das Einfache im Komplexen.

- Wenn du zweifelst, erinnere dich: Erkenntnis ist kein fernes Ziel, sondern etwas, das du jederzeit berühren kannst – still, wach, jenseits der Worte.

Śaṅkara präzisiert Vyāsas Kommentar. Er betont: Von all den Geistern, die durch Geburt, Drogen, Mantra, Askese oder Meditation entstehen können, trägt allein der meditative Geist keinen Vorrat an Karma in sich.

- Dieser Geist ist frei von jeder Anhäufung an Befleckungen (Kleshas) und von den Spuren alter Handlungen (Karma).

- Wo keine Befleckungen sind, gibt es keine Leidenschaften, keine unbewussten Automatismen mehr.

- Und weil die Leidensursachen verschwunden sind, kann der Yogi weder an Gutem noch an Bösem „anhaften“ – es existiert keine karmische Verknüpfung mehr.

Śaṅkara verweist auf Sutra II.12, wo gesagt wird: „Der Vorrat an Karma wurzelt in den Befleckungen (Kleshas).“ Folgerichtig: ist die Wurzel weg, dann gibt es auch keine karmische Frucht mehr.

Verständlich gemacht

Die beiden Kommentatoren reden in einer Sprache, die uns heute schnell entrückt wirkt. Doch das, was sie beschreiben, ist erstaunlich klar erfahrbar:

- Normalerweise ist unser Geist wie eine Festplatte voller alter Dateien – jede Erinnerung, jede Reaktion hinterlässt ihre Spur.

- Im Zustand tiefer Meditation passiert etwas Paradoxes: Ein Geist taucht auf, der nicht von diesem Speicher belastet ist. Ein Moment, in dem nichts „mitläuft“.

Für Praktizierende kann das heißen: Du sitzt in Meditation, Gedanken rauschen vorbei, irgendwann wird’s stiller. Dann kommt ein Atemzug, völlig frisch, ohne dass er gleich mit alten Geschichten verknüpft ist. Keine Schublade geht auf, kein Kommentar im Kopf. Dieser Moment ist genau das, worauf Vyāsa und Śaṅkara hinweisen: ein Bewusstsein, das sich selbst genug ist, nicht gefangen in Vergangenheit und Zukunft.

Ergänzende Gedanken

- In moderner Sprache ließe sich sagen: Meditation eröffnet einen neuropsychologischen „Reset-Raum“, in dem die üblichen Gewohnheitsmuster (unsere heutigen „Samskaras“) nicht greifen.

- In diesem Raum ist kein „Reiz-Reaktions-Automat“ am Werk, sondern schlichtes, freies Gewahrsein.

- Und ja, dieser Zustand kann in Mini-Versionen schon bei Alltagsübungen spürbar werden: ein Atemzug, den du völlig neu wahrnimmst; ein Reiz, auf den du zum ersten Mal nicht automatisch reagierst.

Siehe auch folgende Sutras zu Dhyana im Yogasutra

Yoga Sutra II-11: Die aktiven bzw. gröberen Formen (der Kleshas) werden durch Meditation überwunden

Yoga Sutra II-29: Die acht Glieder des Yoga-Weges sind: Yama (Umgangsregeln), Niyama (Enthaltungen), Asana (Stellungen), Pranayama (Atemregulierung), Pratyahara (Sinnesrückzug), Dharana (Konzentration), Dhyana (Meditation) und Samadhi (Erleuchtung)

Yoga Sutra III-2: Wenn die Wahrnehmung des Objektes ungebrochen fließt, ist es Dhyana (Meditation)

Yoga Sutra III-3: Wenn das Bewusstsein von Subjekt (Meditierender) und (Meditations-)Objekt verschwindet und nur die Bedeutung des wahrgenommenen Objektes verbleibt, wird dies Samadhi genannt

Yoga Sutra III-4: Wenn die drei (Dharana, Dhyana, Samadhi) zusammen auf ein Objekt oder einen Ort angewendet werden, so wird dies Samyama genannt

Fazit

Jenseits aller Theorien erinnert uns Sutra 4.6 daran, was das Endziel der Yogapraxis ist – nämlich einen Bewusstseinszustand zu kultivieren, der nicht länger Spielball alter Verletzungen oder Gewohnheiten ist. Jeder Moment stiller Meditation, auch wenn er kurz ist, setzt einen kleinen Kratzer in die alte Schallplatte unserer Samskaras. Nach und nach entstehen neue neuronale Pfade, neue mentale Gewohnheiten: Statt automatisch zu reagieren, entsteht die Fähigkeit, zu beobachten und loszulassen. Im Alltag merkt man es vielleicht zuerst daran, dass man in einer stressigen Situation plötzlich nicht wie gewohnt aus der Haut fährt, sondern innerlich kurz innehält – ein Stück meditative Gelassenheit fließt in den normalen Tag ein. Die alten Reiz-Reaktions-Muster verlieren an Macht. Moderne wissenschaftliche Befunde über Neuroplastizität durch Meditation bekräftigen genau das.

Am Ende führen sowohl die alten Kommentare als auch die moderne Wissenschaft zu einer übereinstimmenden Erkenntnis mit Gänsehautqualität: Im Zustand wahrer Meditation entfaltet sich ein Bewusstsein, das vollkommen gegenwärtig und unbeschwert von der Vergangenheit ist. Dieser „Geist aus der Meditation“ ist frei – und diese Freiheit ist es, worum es im Yoga im tiefsten Sinne geht. Patanjali hat mit Sutra 4.6 einen Wegweiser hinterlassen, der uns auffordert: Setz dich hin, tauche ein in die Stille, erfahre, wer du bist, ohne all das angespülte Strandgut deiner Erfahrungen. Denn in genau dieser Erfahrung liegt die Verheißung des Yoga – ein Geist, so klar und weit wie der Himmel, ohne Wolken vergangener Prägungen.

Ergänzungen und Fragen von dir zur Sutra

Ist etwas unklar geblieben? Kannst du etwas ergänzen oder korrigieren?

Der Stoff der Sutras ist für uns heutige Menschen nicht leicht zu verstehen. Ist im obigen Text irgendetwas nicht ganz klar geworden? Oder kannst du etwas verdeutlichen oder berichtigen? Eine eigene Erfahrung schildern ... Vielen Dank vorab für jeden entsprechenden Hinweis oder eine Anregung:

Videos zu Sutra VI-6

Gemüt und Ego – Kommentar von Sukadev zu Yoga Sutra – Kap. 4, Vers 4-6

Länge: 6 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Die Abwesenheit von Karmashayah – Kommentar von Anvita Dixit zu Yogasutra 4.6

Länge: 7 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Video von Ahnand Krishna zur Sutra

Viele Inkarnationen, ein unveränderliches Selbst: Asha Nayaswami (Class 63) zu Sutra 4.2 bis 4.6

Länge: 73 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Beliebt & gut bewertet: Bücher zum Yogasutra

Patanjalis Yogasutra: Der Königsweg zu einem weisen Leben*

Von Ralph Skuban. Sehr hochwertig, viele kluge Gedanken. | Bei Amazon 🔎

Die Yogaweisheit des Patanjali für Menschen von heute*

Von Sukade Bretz. Fundierte Kommentierung mit vielen Praxis- und Alltagsauslegungen. | Bei Amazon 🔎

Yogasutra für Einsteiger: Entdecke die Seele des Yogas*

Von Mira Blumenberg. Momentan sehr beliebt auf Amazon, leicht geschrieben. | Bei Amazon 🔎

Alte Schriften auf Yoga-Welten.de

- Das Yogasutra – jede Sutra detailliert erläutert

- Die Hatha-Yoga-Pradipika – kapitelweise zusammengefasst

- Zusammenfassung der Bhagavad-Gita

- Eine kurze Zusammenfassung der Upanishaden und des Mahabharata

- Die Mandukya Upanishad – deutsche Übertragung

- Die Gheranda Samhita – kapitelweise zusammengefasst

- Yoga in der Bhagavad Gita – die bunte Vielfalt

➔ Zu allen alten Schriften auf Yoga-Welten.de

Weitere oft aufgerufene alte Schriften

- Yoga im Mahabmarata – erste Systematik

- Goraksa-Sataka – die älteste Hatha-Abhandlung

- Brahma-Sutra Bhashya von Sankara – der Kommentar von Sankara

- Mrigendra Tantra Yoga Pada

- Die Shiva Samhita