Sattwa-purushayor atyantâsamkirnayoh pratyayâvishesho bhogah parârthât svârtha-samyamât purusha-jnânam

सत्त्वपुरुषायोः अत्यन्तासंकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषोभोगः परार्थत्वात्स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानम्

Wer sich nicht nur mit dem „was“, sondern auch mit dem „warum“ hinter dem Yoga beschäftigen möchte, landet früher oder später bei den tiefgründigen Versen des Yoga Sutra von Patanjali. Einer davon – Sutra III.36 – hat es besonders in sich. Hier geht’s nicht um akrobatische Posen oder Atemtechniken, sondern um das feine Gespür für das, was in uns wirklich echt ist. Im Artikel findest du die Deutungen und Erläuterungen der Kommentatoren des Yogasutra zu wahrem Selbst, Verstand, inneren Impulsen, äußeren Reizen und spirituellem Ehrgeiz. Und vielleicht – nur vielleicht – bringt dich dieser Vers ein kleines Stück näher an das, was du tief in dir längst bist.

Diese Sutra ist für viele Kommentatoren ein sehr wichtiger Vers. Denn wenn ein Yogi unterscheiden kann, was im Leben dem wahren Selbst dient bzw. in dessen Interesse liegt, so kann er stets eine gute Entscheidung treffen und viele Klippen auf dem spirituellen Pfad umschiffen. Patanjali mahnt vermutlich mit dieser Aussage auch davor, die übersinnlichen Fähigkeiten, die in diesem dritten Kapitel das Hauptthema sind, nicht allzu wichtig zu nehmen bzw. ihnen nicht allzu sehr nachzueifern.

Kurz zusammengefasst

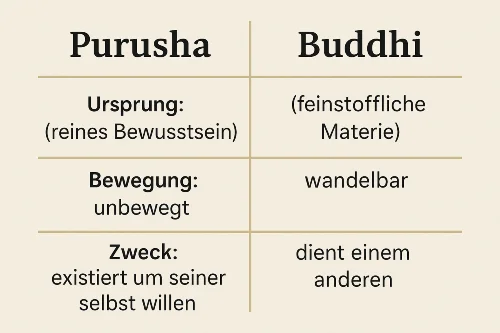

- Bhoga und Verwechslung: Äußeres Vergnügen (Bhoga) entsteht, wenn der Mensch Purusha (wahres Selbst) und Buddhi (Intellekt) nicht unterscheidet. Das führt zu einer Verstrickung in weltliche Erfahrungen und emotionales Auf und Ab.

- Ziel der Sutra: Das Sutra beschreibt, wie durch Samyama auf die Interessen von Purusha die klare Erkenntnis des Selbst möglich wird. Es geht um die Unterscheidungskraft (Viveka) zwischen dem, was wir wirklich sind, und dem, was nur so scheint.

- Praxis im Alltag: Die Sutra kann durch kleine, bewusste Unterbrechungen im Alltag geübt werden – z. B. indem man bei impulsivem Handeln kurz innehält und fragt: „Handelt gerade mein Ego oder mein wahres Selbst?“

- Spirituelle Entwicklung: Man könnte den inneren Weg so beschreiben: von der Identifikation mit Reizen, über geistige Klärung und erste Unterscheidung, hin zu tiefer Selbsterkenntnis und schließlich Befreiung (Kaivalya).

- Samyama erklärt: Samyama ist eine dreistufige Technik aus Konzentration (Dharana), Meditation (Dhyana) und Überbewusstsein (Samadhi) – sie dient der tiefen, direkten Erkenntnis.

- Interaktives Tool: Ein kleines Online-Entscheidungstool hilft dir im Alltag dabei, zu erkennen, ob sie aus Purusha oder Buddhi heraus handeln.

Details und Erläuterungen zu allen Punkten im weiteren Artikel.

Bedeutung und Übersetzung des verwendeten Sanskrits

Hier sind zunächst die Übersetzungsmöglichkeiten für die einzelnen Wörter, damit du die Übersetzung selbst für ein besseres Verständnis anpassen kannst:

- Samyama, samyamah, saṁyamā = Ausdruck für die Triade Dharana, Dhyana und Samadhi; Selbstbeherrschung; Abfolge von Dharana, Dhyana und Samadhi;

- Samyamat, samyamât = durch Ausführung von Samyama über;

- Sattva = Reinheit; eine der drei Gunas; physische Welt; Existenz; Klarheit; ausgeglichen und rein; reines Wesen; reines Sein; harmonischer Zustand; wahrer Zustand;

- Purusha, puruṣa = (reines) Bewusstsein; (das wahre) Selbst; Seele; der unveränderliche Aspekt des Menschen; Zeugenbewusstsein; undifferenziertes Bewusstsein; unmanifestiertes Bewusstsein; der alles beobachtende Mensch;

- Sattva-purushayoh = von Sattva (Reinheit, eine der drei Gunas), das den verfeinerten Purusha darstellt;

- Atyanta, atyantā = äußerst; über die Grenze hinaus; sehr; besonders; ohne Ende; ungebrochen und kontinuierlich;

- A-saṁ-kīrṇayoḥ, asaṁkīrṇayoḥ, Asam kirnayoh, asamkirnayoh = nicht verbunden; unvermischt; verschieden; des Unvermischbaren; des Bezeichnenden; unbefleckt; getrennt von; rein; nicht verwirrt;

- Pratyaya, pratyayaḥ = Wahrnehmung; Vorstellung; Bewusstseinsinhalt; mentaler Eindruck; der Inhalt des Geistes; Objekte des Denkens; konzentrierte Absicht;

- Avisheshah, aviśeṣaḥ, avisesa = Nicht-Unterscheidung; undeutlich; ununterscheidbar; ungemessen;

- Bhogah, bhogaḥ, bhoga = Vergnügen; Genießen; Erfahrung; Besitz; Gesamtheit der (weltlichen) Erfahrungen, bevor man die spirituelle Befreiung erlangt hat;

- Para = äußeres; extern; erhaben; frei von Begrenzung; … para hat im Sanskrit viele Bedeutungen;

- Artha = Interesse; Ziel; Wunsch; Zweck; Objekt;

- Vat, vāt = statt;

- Sva = eigenes;

- Pararthat, arârthât = außer dem (Interesse) eines anderen;

- para-arthatvat: höchster Zweck; wegen des äußeren Zieles;

- Svartha, svârtha, svartha (zusammengesetzt aus sva und artha) = Eigeninteresse; Selbstzweck; angeborener Zweck, innerer Zweck; inneres Ziel;

- Jnana, jñāna, jnânam = Wissen; Verständnis; Erkenntnis; erwachtes Wissen;

Zu den Quellen

Buchbesprechungen, Erläuterungen zur Auswahl der Übersetzungsvarianten und allgemeine Hinweise zur Sutraübersetzung findest du im zugehörigen Artikel. Hier nun die Kurzauflistung:

Bücher

- Mircea Eliade: Yoga – Unsterblichkeit und Freiheit

- Iyengar: Der Urquell des Yoga

- Deshpande/Bäumer: Die Wurzeln des Yoga

- Geraldine Coster: Yoga und Tiefenpsychologie

- R. Sriram: Von der Erkenntnis zur Befreiung – Das YogaSutra

- Govindan: Die Kriya Yoga Sutras des Patanjali

- Mallinson/Singleton: Roots of Yoga

- R. Palm: Der Yogaleitfaden des Patañjali

- T.K.V. Desikachar: Über Freiheit und Meditation | Das Yoga Sutra von Patanajali

- Feuerstein, Georg: Die Yoga Tradition (Amazon)

- Skuban, Ralph: Patanjalis Yogasutra (Amazon)

- Sri Swami Satchidananda: The Yoga Sutras of Patanjali (Amazon)

- Trevor Leggett: The complete Commentary by Sankara on the Yoga-Sutras* (Amazon)

Internetseiten

- Internet-Übersetzung des Yogasutras auf Yoga-Vidya.de

- Zu den Sutras auf ashtangayoga.info

- Zu den Sutras auf 12koerebe.de

- Zu den Sutras auf vedanta-yoga.de

- Openland.de (mittlerweile offline)

- Zu www.bodhi.sofiatopia.org (buddhistische Kommentare zum Yogasutra nur noch als Buch)

- sanskrit-sanscrito.com (Sutras anscheinend entfernt)

- Zur Übersetzung von Chip Hartranft (PDF)

- Die Übersetzung von Hariharananda Aranya, I. K. Taimni, Vasa Houston, Barbara Miller, Swami Satchidananda, Swami Prabhavananda, Swami Vivekananda finden sich auf dieser Seite.

- Übersetzung von James Haughton Woods

- Rainbowbody.com (ausführliche und eigene Kommentierung)

- Wisdom Library

Weitere Quellen, z. B. zu aktuellen Studien, sind direkt im Text verlinkt.

Dein Übersetzungsvorschlag

Du findest die bisherigen LeserInnen-Übersetzungen und -Ergänzungen unten.

Hast du einen eigenen Übersetzungsvorschlag?

Wie würdest du diese Sutra übersetzen? Manchmal ergeben schon kleine Wortveränderungen ganz neue Aspekte. Trau dich ... :-)

Einordnung dieser Sutra im Yogasutra

Samyama ist die Schlüsselübung im dritten Kapitel des Yogasutra zum Erreichen der geistigen Kräfte. In den Sutras III-1 bis III-7 erläutert Patanjali zunächst, was Samyama ist: die Kombination aus

- Dharana (Konzentration),

- Dhyana (Meditation) und

- Samadhi (Überbewusstsein).

In Sutra III-8 ergänzt er dann, dass der Yogi zur Erlangung der Erleuchtung über Samyama hinausgehen muss.

In den Sutras III-9 bis III-15 geht es weiter mit Erläuterungen, welche Wandlung der Geist (Chitta) vollziehen muss, um Samyama bis zur Perfektion ausüben zu können. Aufeinander aufbauend sind das die Stadien

- Nirodha-Parinama (Wandel durch Sammlung, einfache Konzentration),

- Samadhi-Parinama (Wandlung durch länger andauernde Konzentration) und

- Ekagrata-Parinama (Wandel/Transformation durch vollkommene Versenkung auf einen Punkt/ein Thema).

Der notwendige Wandel des Geistes erfolgt nach und nach, ist keine sprunghafte Entwicklung.

In den Sutras III-16 bis III-49 macht Patanjali eine ganze Reihe von Vorschlägen, worauf man Samyama lenken könnte und welche Folgen (Siddhis = Kräfte, besondere Erkenntnisse) sich jeweils daraus ergeben.

In dieser Sutra schreibt Patanjali, wie wir mittels Samyama auf unser wahres Selbst und Entwicklung von Unterscheidungskraf Wissen über unser wahres Selbst – Purusha – erlangen.

Besondere Kräfte (Siddhis) mit Samyama erlangen

Besondere Kräfte (Siddhis) mit Samyama erlangen

Patanjalis Anleitungen zur Erlangung der Siddhis lauten generell, dass der Praktizierende Samyama gezielt auf ein Meditationsobjekt anwendet. Samyama ist die Verbindung aus anhaltender Konzentration, Meditation und schlussendlich Samadhi (Überbewusstsein) auf ein Objekt der Meditation. Skuban sieht den Vorgang von Samyama als “mentales Eindringen in ein Objekt, das den Übenden schließlich zu den feinstofflichsten Bereichen des Seins führt.” Dadurch werden die drei Eigenschaften (siehe Sutra III-13) eines Objektes voll erkannt. So wird das Objekt voll verstanden und über die Gunas auch beherrschbar. Alle Objekte sind nämlich laut Yogalehre Erscheinungsformen der drei Gunas, auch das Bewusstsein des Menschen. Der Yogi diszipliniert sein Bewusstsein und kann über bzw. in Samyama die Gunas auch außerhalb seines Bewusstseins beeinflussen oder verändern. So erklären sich gemäß Yogalehre die Siddhis.

Vibhutis, der andere Name für die Siddhis, bedeutet wörtlich weg (vi) von den Elementen (bhutas) und steht damit laut einiger Kommentatoren auch für die Abwendung von der Identifikation mit den materiellen Grundlagen unseres Lebens, yogisch: Prakriti. Hin zur Erkenntnis unserer wahren Natur: Purusha.

Die Sutras III-16 bis III-49 nennen die Objekte, auf die ein Yogi seine Samyama-Konzentration legen sollte, um besondere Kräfte zu entfalten. Iyengar betont jedoch, dass diese Siddhis sich erst bei weit fortgeschrittenen Yoga-SchülerInnen zeigen.

Ergänzend: Lange Pranayama-Praxis soll spontane Siddhis triggern können. Gerade Wechselatmung über Monate hinweg wird in manchen Berichten als „geistöffnend“ beschrieben – mit plötzlichen Hörerlebnissen oder Visionen.

Was ist Samyama?

Was ist Samyama?

Samyama besteht aus drei Stufen: Dharana (Konzentration), Dhyana (Meditation) und Samadhi (Überbewusstsein). Nur die erste Stufe von Samyama, die Konzentration auf ein Objekt, lässt sich willentlich steuern. Die darauf aufbauenden Geisteszustände Dhyana (Meditation) und Samadhi (Überbewusstsein) müssen sich laut der meisten Kommentatoren des Yogasutras von alleine einstellen und werden durch lang anhaltende Konzentration und Beseitigung der Geisteshindernisse erlangt. Feuerstein bezeichnet Samyama als 'Bündelung' von Konzentration, Meditation und Samadhi. Du findest Samyama ausführlicher in den ersten Sutras des dritten Kapitels des Yogasutra hier auf yoga-welten.de besprochen. Siehe vor allem:

Yoga Sutra III-4: Wenn die drei (Dharana, Dhyana, Samadhi) zusammen auf ein Objekt oder einen Ort angewendet werden, so wird dies Samyama genannt

Yoga Sutra III-5: Aus der Meisterung von Samyama entsteht vollkommenes Wissen über das Wahrgenommene

Yoga Sutra III-6: Der Fortschritt im Samyama erfolgt in Stufen

Voraussetzungen und Umgang mit den Siddhis

Empfehlungen zu Voraussetzungen und zum Umgang mit den Siddhis

Viele Kommentatoren empfehlen, mit den Siddhis sehr bewusst umzugehen. Folgendes wird oft geraten:

Wer sich den Siddhis zuwendet, sollte die Yamas und Niyamas in seinem Leben verwirklicht haben. Diese sind:

Die Yamas – Selbstkontrolle

- Ahimsa – Gewaltlosigkeit

- Satya – Wahrhaftigkeit

- Asteya – Nicht-Stehlen

- Brahmacharya – Wandel in Brahma / Selbstbeherrschung / Enthaltsamkeit

- Aparigraha – Nicht-Greifen, Verzicht auf Gier

Niyamas – Verhaltensregeln

- Saucha – Reinheit

- Santosha – Zufriedenheit

- Tapas – Selbstzucht

- Svadhyaya – Selbststudium (Studium)

- Ishvarapranidhana – Verehrung des Göttlichen

Siehe dazu die Erläuterungen in "Yamas und Niyamas im täglichen Leben".

Siddhis sollten nicht zum Vergnügen, zur Selbsterhöhung oder anderen ungünstigen, egoistischen Zielen angewendet werden. Vielmehr zeigen die Siddhis (so Iyengar und andere), dass die Yogapraxis “richtig angelegt” sei.

Selbstverständlich sollte man Siddhis auch nicht dazu nutzen, um jemand anderen damit zu schaden.

Stattdessen wird eher ein “Nicht-Beachten” der Siddhis angeraten, wenn diese sich denn zeigen sollten. Iyengar schreibt, (S. 244), die Übungen bei Auftreten der Siddhis mit Glauben und Begeisterung weiterzuentwickeln, die Siddhis aber mit völligem Gleichmut zu betrachten.

Dem Yogi wird also geraten, sich nicht auf die Siddhis einzulassen, sich nicht von ihnen “mitreissen zu lassen”, um sie nicht für eigene selbstsüchtige Bedürfnisse zu verwenden, woraus späteres Leiden folgen würde. Stattdessen solle er/sie weiter auf dem Pfad der Befreiung zu wandeln und die Siddhis eher als Prüfung ansehen, ob man nicht doch noch – trotz fortgeschrittener yogischer Entwicklung - den Verlockungen der Dualität und des Ego-Daseins nachgibt.

Swami Sivananda sagt über Siddhis:

„Yoga ist nicht dazu da, Siddhis, Kräfte, zu erlangen. Wenn ein Yogaschüler die Versuchung verspürt, Siddhis zu erlangen, wird sein weiterer Fortschritt ernsthaft verzögert. Er hat den Weg verloren. Ein Yogi, der darauf konzentriert ist, höchsten Samadhi zu erreichen, muss Siddhis zurückweisen, wo auch immer sie auftauchen. Siddhis sind Einladungen von Devatas. Nur wenn man diese Siddhis zurückweisen kann, kann man Erfolg im Yoga erlangen.“

Im tibetischen Buddhismus werden vergleichbare Fähigkeiten „Shes-rab“ genannt. Auch dort: klare Intuition, inneres Sehen, spontane Einsicht – aber nie als Ziel, sondern als Prüfstein für Demut.

Missverständnisse rund um Siddhis

Die Aussicht auf übernatürliche Kräfte fasziniert viele – und genau darin sind einige häufige Missverständnisse begründet. Ein Irrglaube besteht darin, dass Yoga hauptsächlich dazu diene, solche Siddhis zu erlangen. Tatsächlich betont die Tradition jedoch, dass Siddhis eher Nebenprodukte auf dem spirituellen Weg sind, nicht sein Zweck. Patanjali selbst stellt im unmittelbar folgenden Sutra klar, dass diese Fähigkeiten für einen im Samadhi befindlichen Geist Upasarga – also Störungen oder Ablenkungen – darstellen, auch wenn sie in einem nach außen gewandten Bewusstseinszustand als außergewöhnliche Errungenschaften erscheinen mögen. Yogameister wie Vyasa und später Vivekananda haben daher immer wieder gemahnt, die Siddhis nicht zu überschätzen: Sie seien wie Blüten am Wegesrand – schön und bemerkenswert, aber man sollte nicht vom Weg abkommen, um nur noch Blumen zu pflücken.

Ein weiteres Missverständnis liegt darin, jede ungewöhnliche innere Wahrnehmung sofort für eine echte siddhische Fähigkeit zu halten. Insbesondere wenn Übende beginnen, sich intensiv mit Meditation zu beschäftigen, können imaginäre Bilder, Lichterscheinungen oder akustische Phänomene auftauchen. Die Yoga-Tradition fordert hier Viveka, das unterscheidende Erkenntnisvermögen: Handelt es sich wirklich um eine valide intuitive Einsicht (Pratibha) oder nur um eine Wunschprojektion des Geistes? Echte spirituelle Intuition wird traditionell durch bestimmte Qualitäten kenntlich gemacht – sie geht einher mit tiefer innerer Stille, Klarheit und Gewissheit, ohne Aufregung oder Ego-Stolz. Hingegen sind halluzinatorische Erlebnisse oder irrige „Eingebungen“ oft dramatisch, emotional aufgeladen oder selbstbezogen. Es ist ein bekanntes Risiko, dass ein Yogi, der sich zu früh auf Siddhis fokussiert, Opfer von Täuschungen werden kann. Beispielsweise könnte man glauben, die Gedanken anderer lesen zu können, während man in Wirklichkeit eigenen Fantasien nachhängt.

Schließlich gibt es das Missverständnis, Siddhis seien ein Zeichen von Erleuchtung oder spiritueller Vollendung. Historische Berichte zeigen jedoch, dass auch wenig ethische oder unreife Personen zeitweise paranormale Fähigkeiten aufweisen konnten – was nicht mit wahrer Heiligkeit gleichzusetzen ist. Im Yoga wird daher gelehrt, die Siddhis weder zu verteufeln noch zu vergötzen. Sie dürfen auftauchen, doch der richtige Umgang ist entscheidend: Ein reifer Yogi nimmt sie wahr, schenkt ihnen aber wenig Bedeutung und bleibt dem höheren Ziel, Kaivalya (der völligen Befreiung), verpflichtet. Missverständnisse klären sich letztlich durch Erfahrung und Anleitung: In der traditionellen Guru-Schüler-Beziehung wurden auftauchende Siddhi-Erlebnisse vertraulich besprochen, um sicherzustellen, dass der Schüler nicht in Fallen wie Egoismus oder Ablenkung tappt. So soll auch der moderne Übende verstehen, dass Wunder im Yoga-Kontext Prüfsteine der Haltung sind – sie verlangen nach noch mehr Demut, Vairagya und Konzentration auf den eigentlichen Weg.

Möchtest du bis hierhin etwas ergänzen oder korrigieren?

Möchtest du bis hierhin etwas zum Gesagten ergänzen oder etwas korrigieren?

Vielen Dank für jeden Hinweis!

Um Wissen über das wahre Selbst (Purusha) zu erhalten, gilt es Unterscheidungskraft zu entwickeln (um Buddhi, unserem Intellekt, und Purusha, unser wahres Selbst, auseinanderhalten zu können) und Samyama auf die Interessen des Purusha zu üben.

Siddhi: Kenntnis der Interessen des wahren Selbst

Wir kennen schon einen Teil der Aussage dieser Sutra aus I-16 und I-24:

In dieser Sutra geht es um die Frucht fortgeschrittener yogischer Praxis. Patanjali formuliert, dass wir durch den irgendwann voll integrierten Verzicht in der Lage sein werden, unser wahres Selbst (Purusha) von dem zu unterscheiden, was nicht unser wahres Selbst ist. Dadurch sinkt das Begehren weiter. So kann uns die Freude des Purushas immer häufiger erreichen. Doch wie werde ich zum unbeteiligten Betrachter meines eigenen Lebens? Yoga Sutra I-24: Ishvarah ist als besonderes Wesen unberührt von Leid, Karma oder Wünschen Viele Sutras-Kommentatoren sehen zwei Aspekte in dieser Sutra: Ishwara findet sich IN UNS als ein göttliches Bewusstseinszentrum und wir müssen einige Dinge überwinden, um Gott in uns zu erfahren. Genauer gesagt handelt es sich um vier Punkte.Beitrag: Yoga Sutra I-16: Das Nichtbegehren nach den Elementen der Erscheinungswelt führt zur Wahrnehmung des wahren Selbstes, des Purushas – die höchste Form der Verhaftungslosigkeit

Tatparaṁ puruṣa khyāte rguṇa vaitṛṣṇyam

Tatparaṁ puruṣa khyāte rguṇa vaitṛṣṇyam

तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्Beitrag: Yoga Sutra I-24: Ishvarah ist als besonderes Wesen unberührt von Leid, Karma oder Wünschen

Klesha-karma-vipâsakâshayair-aparāmṛṣṭaḥ puruṣa-viśeṣa īśvaraḥ

Klesha-karma-vipâsakâshayair-aparāmṛṣṭaḥ puruṣa-viśeṣa īśvaraḥ

क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः

Patanjali macht in III-36 erneut, wie schon in II-26, auf den Unterschied zwischen Neigungen des Egos und denen des wahren Selbst aufmerksam.

Mit dieser Sutra nennt Patanjali die konkrete Fähigkeit, die unsere Unwissenheit beendet und uns dadurch zur Erlösung führt. Betont wird, dass wir uns um deren ständige Anwendung bemühen. Dazu gibt es eine Reihe konkreter Tipps und Empfehlungen.Beitrag: Yoga Sutra II-26: Die Entwicklung und ununterbrochene Anwendung einer reinen Unterscheidungskraft (Viveka) beendet die Unwissenheit

Viveka-khyâtir aviplavâ hânopâyah

Viveka-khyâtir aviplavâ hânopâyah

विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः

Iyengar (S. 257): “Dieses Sutra [er bezieht sich auf III-36] legt großen Wert auf den Unterschied zwischen dem Seher und der Intelligenz.” Der Yogi sollte lernen, diese beiden klar zu unterscheiden, um Fortschritte in Richtung Freiheit zu machen. Samyama auf die Interessen des wahren Selbst würde dem Yogi den (verborgenen) Willen des wahren Selbst offenbaren.

Die subtile Verwechslung von Buddhi und Purusha

Unterscheiden zwischen einem feinen Intellekt und unserem wahren Selbst: Ein zentrales Problem in der spirituellen Praxis ist die Verwechslung von Buddhi (der Intellekt, sprich unser Verstand, unsere Gedanken etc.) mit dem wahren Selbst (Purusha, von manchen als Seele bezeichnet). Auch wenn Buddhi in einem sehr gereinigten, sattvischen Zustand erscheint – lichtvoll, fein und erkenntnisfähig – bleibt dieser dennoch ein Produkt der Prakriti, also der Natur. Diese Verwechslung entsteht laut Yogasutra, weil Buddhi das Licht von Purusha reflektiert und dadurch subjektiv als bewusstes Prinzip erscheint. Die tatsächliche Bewusstheit jedoch gehört allein Purusha. Solange dieser fundamentale Unterschied nicht erkannt wird, bleibt jede Erfahrung – auch spirituell scheinende – letztlich ein Teil des Erlebens im Feld der Natur, nicht der Transzendenz

Mit anderen Worten: Unser Geist kann sehr rein werden, sattwig, eine “geläuterte, lichtvolle Intelligenz (sattva-buddhi)” (Iyengar) und auch frei von Egoismen sein. Dieser sei die “höchste Manifestation der Natur”. Dennoch seien die Erfahrungen unseres Geistes noch schwankend und dieser, auch wenn sehr rein/sattvig, völlig verschieden von Purusha, der Seele, die unwandelbar ist und nicht schwankt, unbewegt bleibt. Erst wenn man den Unterschied sehe und Pursuha erkenne, würde man Sinne und Ego beherrschen, kann das “Licht der Seele aufleuchten” (so Iyengar auf S. 257).

Wie häufig erlebst du das Gefühl, aus deinem „wahren Selbst“ zu handeln?

Bhogah – der Irrtum in sinnlicher Freude

Wie entsteht Bhoga, das sinnliche oder “äußere” (Steiner) Vergnügen, die weltlichen Erfahrungen? Sukadev: „Wir identifizieren uns mit diesem Gefühl der Freude, also mit sattva, und haben deshalb den Eindruck, dieses oder jenes Objekt hat mir Vergnügen gegeben.”

Wo liegt der Irrtum? Patanjali sagt hier, dass wir nicht immer sofort unseren Wünschen und Neigungen folgen sollen. Dies stärkt oftmals unser Ego, ist ungesund, lässt uns später bereuen. Dies verhindert im yogischen Sinne die Verwirklichung des wahren Selbst. Sukadev:„… wir vergessen zu unterscheiden zwischen Purusha und Sattva. Sattva spiegelt die Freude des Selbst wider; Purusha, das Selbst, ist Freude an sich.” Yogisch gesprochen: Satchidananda (Sein-Sat, Bewusstsein-Chid, Glückseligkeit-Ananda).

Anders ausgedrückt:

Patanjali fordert uns dazu auf, zwar in der Welt zu leben, uns aber bewusst zu werden, dass wir (bzw. unsere Seele) nicht von dieser Welt sind.

Die Freuden, die diese Welt zu bieten hat, sind nur ein schwacher Abglanz der Freuden der Seelenwelt.

Wobei im yogischen Sinne an weltlichen Vergnügen nicht zwangsläufig etwas Falsches sein muss. Weltliche Vergnügen seien aber nur wie das Licht des Mondes, lediglich eine Reflexion der wahren Lichtquelle Sonne. Genauso wären weltliche Vergnügen lediglich ein schwacher Widerschein der reinen Freude von unserem wahren Selbst.

Zudem neigen wir zur Anhaftung an die Vergnügen dieser Welt, so wir ihnen nachgehen oder die ganze Zeit an sie denken. Doch Anhaftung und Abneigung stellen gemäß vielen spirituellen Philosophien ein Hindernis auf dem Pfad der Erleuchtung dar.

Der spirituelle Fehler des subtilen Egos

Denn selbst ein sattvisch gereinigter Intellekt kann in subtiler Weise zum spirituellen Ego werden, das sich mit seinen Erkenntnissen und Fähigkeiten identifiziert. Solche Anhaftung an „lichte Zustände“ kann paradoxerweise die tiefere Erkenntnis des Purusha blockieren. Daher betonen viele Traditionen die Bedeutung des Loslassens aller Identifikationen, auch der „guten“ oder „spirituellen“. Erst in der vollkommenen Nicht-Identifikation mit allen Prakriti-Aspekten – auch mit Buddhi – kann das wahre Selbst als unbeteiligtes, reines Gewahrsein erkannt werden.

Samyama auf die "Interessen des Purusha" – so gehst du vor

Voraussetzungen für Samyama und Siddhis Um Samyama – die kombinierte Praxis von Konzentration, Meditation und Versenkung – erfolgreich üben zu können, müssen bestimmte psychologische und spirituelle Voraussetzungen erfüllt sein. Einig sind sich die traditionellen wie modernen Lehrer, dass der Geist des Übenden ausreichend gereinigt und gesammelt sein muss. Das bedeutet: innere Stabilität, relative Gedankenstille und Freiheit von starken emotionalen Aufwallungen als Grundlage. Es bedarf eines Maßes an Konzentrationskraft, Achtsamkeit und Gelassenheit gegenüber Sinnesreizen, damit die Aufmerksamkeit vollständig nach innen gelenkt werden kann. Besonders hervorgehoben wird die Haltung der Nicht-Verhaftung (Vairagya): Der Yogi soll nicht mehr an gewöhnlichen Sinnesfreuden oder Erfolgserlebnissen hängen, sondern eine innere Unabhängigkeit davon kultiviert haben. Darüber hinaus betont der yogische Weg, dass die grundlegenden Stufen des Achtgliedrigen Pfades gefestigt sein sollen, bevor man sich höheren Techniken wie Samyama widmet. Konkret bedeutet dies: Yama und Niyama – die ethischen Prinzipien und Selbstdisziplinen – sollten im Leben des Übenden verankert sein, um mentale Unruhe und konflikthafte Begierden zu minimieren. Die Praxis von Asana (Körperübungen) und Pranayama (Atemlenkung) baut Spannungen und Rastlosigkeit ab und stabilisiert Körper und Nerven, was indirekt dem Geist zugutekommt. Pratyahara, das systematische Zurückziehen der Sinne, ist ebenfalls eine entscheidende Vorstufe: Erst wenn die Aufmerksamkeit nicht mehr unwillkürlich von äußeren Eindrücken gesteuert wird, kann echte Konzentration nach innen entstehen. Diese Vorarbeiten schaffen den Nährboden, auf dem Samyama gedeihen kann. Ein Yogi, der Schritt für Schritt diesen Pfad gegangen ist, entwickelt die geistige Stärke und Reinheit, die nötig sind, um tiefe Versenkung zu erreichen – und in deren Folge können Siddhis überhaupt erst auftauchen. Die Rolle von Entsagung und Ethik (Vairagya, Yama, Niyama) Entsagung/Nichtanhaftung im Yoga, auf Sanskrit Vairagya, und die ethischen Richtlinien Yama und Niyama gehören zu den fundamentalsten Anforderungen, insbesondere wenn es um den Umgang mit Siddhis geht. Vairagya bedeutet ein inneres Losgelöstsein: der Übende übt sich darin, Verlangen und Anhaftungen aufzugeben – seien es sinnliche Genüsse, materielle Güter oder auch das Streben nach außergewöhnlichen Fähigkeiten. So kann der Yogi in die Tiefe von Samyama gelangen. Die Geisteshaltung von Vairagya ist auch hilfreich dabei, dass aufkommende Siddhis den Yogi nicht verführen. Nur wer in Gleichmut gegenüber allen Phänomenen bleibt, kann übernatürliche Wahrnehmungen haben, ohne vom eigentlichen Pfad abzukommen. Patanjali nennt Vairagya nicht umsonst bereits im ersten Kapitel als Schlüssel zur geistigen Stille: Das fortwährende Loslassen verhindert, dass der Geist neue Wellen von Begierde und Ego-Stolz bildet. Ergänzend dazu bilden Yama und Niyama das moralische Fundament. Die fünf Yamas – etwa Gewaltlosigkeit (Ahimsa), Wahrhaftigkeit (Satya) oder Nicht-Gier (Aparigraha) – und die fünf Niyamas – etwa Reinheit (Shaucha) und Selbststudium (Svadhyaya) – sorgen dafür, dass der Charakter und Lebenswandel des Yogis ethisch ausgerichtet sind. Warum ist das so wichtig in Bezug auf Siddhis? Zum einen reinigt moralisches Verhalten das Herz und mindert egoistische Tendenzen, was die Wahrscheinlichkeit von Missbrauch oder falscher Identifikation mit Kräften reduziert. Zum anderen stabilisieren Yama und Niyama den Geist: Ein Gewissen, das frei von Schuld und Zwiespalt ist, kommt leichter zur Ruhe. Traditionell heißt es, dass Siddhis nur einem Yogi dauerhaft und gefahrlos zufallen, der Tugend und Selbstbeherrschung verkörpert. Andernfalls können Machtgefühle, Hochmut oder unethische Versuchungen die Folge sein. Daher lehren die Yogameister, dass jede Erweiterung der Fähigkeiten mit entsprechender Demut und Verantwortungsbewusstsein einhergehen muss – Qualitäten, die durch die Befolgung von Yama und Niyama kultiviert werden. Zusammenfassend lässt sich sagen: Vairagya und die ethische Praxis sind Förderer und Schutzmechanismus auf dem Weg zur höheren Erkenntnis. Sie erleichtern das Eindringen in lang anhaltende innere Stille bei voller Bewusstheit und bewahren den Übenden davor, die Richtung zu verlieren, wenn Siddhis auftauchen. Ein Yogi, der Entsagung übt und ethisch gefestigt ist, wird die verfeinerten Sinneswahrnehmungen zwar registrieren, aber weder missbrauchen noch für wichtiger halten als das letztendliche Ziel – die Erkenntnis des wahren Selbst (Purusha) und die Befreiung. Vorbereitende Techniken für Samyama und verfeinerte Wahrnehmung Um den Geist auf Samyama und mögliche subtile Wahrnehmungen vorzubereiten, empfehlen Yogalehrer seit jeher verschiedene unterstützende Techniken. Insbesondere folgende Ansätze haben sich als hilfreich erwiesen: Zusammengefasst dienen Pratyahara, Pranayama, Yoga Nidra und Japa als (nicht unbedingt notwendige aber) hilfreiche Bausteine in der Vorbereitung auf Samyama. Sie entwickeln die nötige geistige Disziplin, Sammlung und Reinheit, um die im Yoga-Sutra beschriebenen Fähigkeiten zu ermöglichen (garantieren aber deren Auftreten nicht). Gleichzeitig fördern sie die Haltung von Losgelöstheit und innerer Ruhe, sodass der Yogi bereit ist, Siddhis weder zu erzwingen noch zu fürchten, sondern sie im richtigen Geist zu integrieren. Jede dieser Techniken ist für sich schon eine wertvolle Übung; im Zusammenspiel ebnen sie den Weg zu den tieferen Erfahrungen des Yoga – bis hin zur Pratibha, dem aufblitzenden inneren Wissen, und darüber hinaus zum endgültigen Ziel des Yoga, der Verwirklichung des Selbst. 🌀 Samyama-Reife-Check Samyama – die Kombination aus Konzentration, Meditation und tiefer Versenkung – ist eine hochentwickelte Praxis im Yoga. Doch ist sie für jeden und zu jeder Zeit sinnvoll? Mit diesem kurzen Selbsttest kannst du einschätzen, ob dein Geist bereit ist, sich auf diese subtile Form des inneren Forschens einzulassen. So geht's: Beantworte die Fragen ehrlich und spontan. Am Ende erhältst du eine Einschätzung und eine Empfehlung für deinen nächsten Schritt.Voraussetzungen und Vorbereitungen für Samyama und Siddhis

Diese Zeitleiste zeigt dir die Stufen des Yogawegs, die nötig sind, um in den Zustand von Samyama zu kommen – und wie daraus Siddhis (verfeinerte Sinneswahrnehmungen) spontan entstehen können. 🪷 Yama & Niyama Ethische Grundlagen & Selbstdisziplin: z. B. Gewaltlosigkeit, Wahrhaftigkeit, Reinheit. Sie bereiten deinen Geist auf Tiefe und Klarheit vor. 🧘 Asana Stabiler, bequemer Sitz. Der Körper wird still, der Atem ruhig – beides ist nötig für längere innere Versenkung. 🌬️ Pranayama Atemkontrolle als Brücke zur inneren Wahrnehmung, Pantanjali empfiehlt, Ausatmung und Einatmung und Anhalten zu verlängern und zu verfeinern. Dieses Pranayama beruhigt das Nervensystem und bereitet den Geist auf Fokus vor. 👁️ Pratyahara Zurückziehen der Sinne. Der Blick geht nach innen. Die Außenwelt verliert an Bedeutung. Jetzt beginnt echte Sammlung. 🎯 Dharana Konzentration auf ein Objekt (z. B. Licht, Atem, Mantra). Der Geist bleibt bei einem Punkt – erste Form von Meditation. 🧘♀️ Dhyana Meditation. Der Fokus wird fließend, mühelos. Es gibt keine Unterbrechungen mehr – reines Verweilen im Beobachteten. 🌌 Samadhi Verschmelzen mit dem Objekt. Kein „Ich meditiere“ mehr – nur noch reines Sein. Dies ist der Eingang in tiefe Einsicht. ✨ Übergang zu Samyama Wenn Dharana, Dhyana und Samadhi auf dasselbe Objekt gerichtet sind – ohne Unterbrechung –, kann daraus Samyama entstehen. Dann ist der Geist hochfokussiert, durchlässig und empfänglich für tiefe, intuitive Erkenntnis. 🌟 Was entsteht daraus? Spontan kann es geschehen, dass sich ein Siddhi zeigt, du z. B. feiner hörst, spürst, siehst – nicht mit den Sinnen, sondern von innen heraus. Denke immer daran: Siddhis sind kein Ziel, aber ein möglicher Meilenstein auf deinem Weg.

Interaktive Zeitleiste: Pfad zu Samyama und den Siddhis

Samyama als Mittel zur inneren Klärung: Die Praxis des Samyama – ein integratives Verfahren aus Konzentration (Dharana), Meditation (Dhyana) und überbewusster Versenkung (Samadhi) – dient nicht nur der Erlangung übersinnlicher Fähigkeiten, sondern vor allem der Klarheit über das Wesen des Selbst.

Üblicherweise gelingt tiefe Versenkung bei voller Bewusstheit am besten mit tiefer Meditation. Es soll auch mit Yoga Nidra funktionieren, wenn du die darin enthaltenen Schritte mit Konzentration ohne einzuschlafen durchführen kannst. Zu beiden Techniken findest du Anleitung (& Downloads) auf Yoga-Welten.de:

Der Begriff Meditation hat viele Facetten. Das Spektrum reicht vom Nachsinnen über ein Thema (vornehmliche Betrachtungsweise der Philosophen) bis zur völligen Gedankenstille. Im Folgenden findest du eine konkrete Anleitung der Schritte, welcher der Buddha himself seinen Schülern zum Lernen einer tiefen Meditation gegeben hat. Sicherlich nicht die schlechteste Herangehensweise, wenn du persönliche Entwicklung oder gar Erleuchtung zum Ziel deiner Meditationsreise auserkoren hast. Am Ende findest du eine Merkkarte zum Ausdruck – z. B. für das Portemonnaie. Yoga Nidra Anleitung (Deutsch) – Wirkung, Ablauf & Sankalpa erklärt Willkommen zu der Entspannungstechnik des Yogas: Yoga Nidra. Die yogische Tiefenentspannung, auch "yogischer Schlaf" genannt, ist eine Tiefenentspannungsübung der tantrischen Yoga-Lehre. Die heute verbreitete Form von Yoga Nidra wurde im 20. Jahrhundert entwickelt und basiert auf älteren tantrischen Techniken wie Nyasa, die in der indischen Tradition seit Jahrhunderten überliefert sind. Yoga Nidra führt in tiefe Entspannungszustände, die mit einiger Übung bei vollem Bewusstsein erfahren werden können. Zusätzlich besteht über einen sogenannten Sankalpa die Möglichkeit, Persönlichkeitsentwicklung tief ins Unbewusste einzuprägen. Hier findest du Yoga Nidra erläutert und dazu eine einfache Anleitung, einen Gratis-MP3-Download, den Text zum Ausdrucken und viele Varianten für fortgeschrittenes Üben, auch als Videos. ► Mit Sankalpa-Generator Hier weiterlesen: Yoga Nidra Anleitung (Deutsch) – Wirkung, Ablauf & Sankalpa erklärtBeitrag: Meditation lernen

Meditation lernen – die grundlegende Anleitung aus dem Buddhismus

Beitrag: Yoga Nidra Anleitung (Deutsch) – Wirkung, Ablauf & Sankalpa erklärt

Yoga Nidra Anleitung (Deutsch) – Wirkung, Ablauf und Sankalpa erklärt

Wenn der Yogi Samyama gezielt auf das richtet, was „um seiner selbst willen existiert“ (Purusha), beginnt sich die Illusion der Vermischung mit Buddhi aufzulösen. Die Erkenntnis tritt ein, dass Buddhi zwar Werkzeugeigenschaften besitzt, jedoch nicht das erkennende Subjekt ist.

Iyengar (S. 257): “Durch Samyama vermag der Yogi die Seele, das Eigentliche und Wahre, vom Intellekt zu unterscheiden.” … oder “... Samyama über das, was aus sich selbst existiert …”

Palm (S. 173) präzisiert: “... durch Gesamtausrichtung (samyama) auf deren (Purusha, Geistseele) eigentlichen Sinn und Zweck.”

Man könnte die Sutra auch so deuten, dass wir Samyama auf den Unterschied zwischen den Ego-Vergnügungen und den Interessen des wahren Selbst üben sollen.

Nochmal in Worten aus Roots of Yoga: „Durch Konzentration auf das, was für sich selbst existiert, entsteht Erkenntnis des Selbst.“ Ähnlich Vyasa Houston: „Durch sanyama auf das, was um seiner selbst willen existiert (Purusha), unterschieden von dem (sattva), das für den anderen existiert - das Wissen von Purusha.”

Die Rolle der Absicht im Samyama

Ein oft übersehener Aspekt ist die Rolle der inneren Absicht: Samyama ist keine rein technische Übung, sondern verlangt eine klare Ausrichtung auf Wahrheit und Selbsttranszendenz. Nur wenn das Interesse wirklich dem Purusha gilt – und nicht einem subtilen Wunsch nach Kontrolle oder außergewöhnlichen Erfahrungen – führt Samyama zur Erkenntnis des wahren Selbst. Dies macht die Praxis zu einem inneren Prüfstein: Dient mein Bemühen dem Selbst oder dem Ego?

Diese Sutra im Alltag üben

🧘 Achte auf deine Motivation – Wer will das gerade eigentlich?

Bevor du eine Entscheidung triffst – egal ob groß oder klein – frag dich:

„Will das gerade mein wahres Selbst – oder mein Ego?“

Beispiel:

Du willst auf Social Media etwas posten. Frag dich kurz: „Tue ich das, um wirklich etwas Sinnvolles zu teilen, oder will ich einfach Anerkennung?“

Wenn du spürst, dass eher das Ego oder ein äußeres Bedürfnis die Triebfeder ist, hast du genau den Moment getroffen, von dem Patanjali spricht. Beobachte einfach, ohne dich zu verurteilen – das allein bringt schon Klarheit.

⏸Pausiere mit impulsivem Handeln

Wenn du spontan Lust auf etwas hast – Schokolade, Serien, impulsives Shoppen, wütende Nachricht schreiben – dann drück mal innerlich Stopp.

Mach einen tiefen Atemzug und frag dich:

„Ist das gerade ein sattvischer Impuls? Oder suche ich nur Ablenkung oder ein kurzes Hochgefühl?“

Diese kurze Pause ist wie ein Mini-Samyama. Du richtest deine Aufmerksamkeit nach innen – und damit beginnst du die Unterscheidung zwischen flüchtiger Freude und innerem Frieden.

🧭 Richte deine Aufmerksamkeit auf das, was "aus sich selbst heraus Sinn macht"

Manchmal spürst du, dass du etwas einfach tief im Inneren willst, ganz unabhängig davon, was andere denken. Vielleicht möchtest du ein Buch schreiben, eine lange Freundschaft pflegen oder dich einfach regelmäßig still hinsetzen – auch wenn’s unsexy ist.

Das sind oft Hinweise auf deine tiefere Ausrichtung, auf dein inneres Selbst (Purusha). Praktiziere Samyama im Alltag, indem du diesen Impulsen Raum gibst:

Konzentriere dich bewusst auf das, was nicht von außen kommt, sondern von innen. Auch wenn du’s nicht erklären kannst – das ist okay. Du übst (eventuell) Yoga in Reinform.

🔍 Werde ein innerer Beobachter

Stell dir vor, du sitzt im Kino deines Lebens. Gedanken, Emotionen, sogar spirituelle Erkenntnisse flackern über die Leinwand – aber du bist der Zuschauer, nicht der Film. Immer wenn du dich verlierst – in Stress, Freude, Planerei – erinnere dich:

„Ich bin nicht das, was ich denke oder fühle – ich bin die/der, die/der es wahrnimmt.“

Das ist die Essenz der Sutra. Diese Haltung kannst du beim Spazierengehen, im Meeting oder in der Warteschlange üben. Kein Lotussitz nötig.

☯️ Bleib wach bei positiven Zuständen

Ein Trick: Auch gute Gefühle wie Liebe, Flow, Kreativität können dich „täuschen“, weil sie sich wie das Selbst anfühlen – sind es aber (gemäß Yogasutra) nicht.

Sie sind wunderschöne Spiegelungen des Lichts (Sattva), aber eben nur Spiegelungen.

Beobachte auch diese Zustände aufmerksam, ohne dich daran zu klammern. Dann erkennst du: Da ist etwas Tieferes in mir, das noch stiller, klarer, weiter ist als jedes Gefühl.

Fazit:

Diese Sutra lässt sich wunderbar im normalen Leben üben, ohne Höhle und Asche auf dem Kopf. Es geht darum, dass du lernst zu unterscheiden: Was bin ich wirklich – und was ist nur mein feiner, cleverer Verstand, der sich wie „Ich“ anfühlt?

Diese Klarheit wächst nicht über Nacht, aber jeder Moment, in dem du kurz innehältst, bewusst hinschaust und dich nicht sofort mit dem Erlebten identifizierst, ist ein echter Schritt Richtung Freiheit.

Zum Ziel "Unterscheidungskraft" (Viveka-khyati)

Diese Sutra verweist indirekt auf ein Ziel des gesamten Yogawegs: die Entwicklung von Viveka-khyati, also einer durchgehenden, unerschütterlichen Unterscheidungskraft zwischen Purusha und allem, was nicht Purusha ist. Sobald diese Fähigkeit vollkommen entfaltet ist, tritt der Yogi in einen Zustand ein, in dem Befreiung (Kaivalya) unmittelbar bevorsteht. Yogasutra II.26 beschreibt Viveka-khyati als das Mittel zur Beendigung des Leidens;

Mit dieser Sutra nennt Patanjali die konkrete Fähigkeit, die unsere Unwissenheit beendet und uns dadurch zur Erlösung führt. Betont wird, dass wir uns um deren ständige Anwendung bemühen. Dazu gibt es eine Reihe konkreter Tipps und Empfehlungen.Beitrag: Yoga Sutra II-26: Die Entwicklung und ununterbrochene Anwendung einer reinen Unterscheidungskraft (Viveka) beendet die Unwissenheit

Viveka-khyâtir aviplavâ hânopâyah

Viveka-khyâtir aviplavâ hânopâyah

विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः

Sutra III.36 zeigt den Weg dorthin über die Praxis von Samyama über die Interessen des Purusha.

📜 Ergänzender Bezug zu Gita & Vedanta

Wer tiefer in den philosophischen Unterbau einsteigen möchte, findet in der Bhagavad Gita, insbesondere in Kapitel 3 und 5, viele Parallelen zur Unterscheidung von Handelndem (Nicht-Selbst) und innerem Zeugen (Selbst). Auch im Vedanta, etwa in den Kommentaren von Shankaracharya, wird diese zentrale Unterscheidung immer wieder thematisiert – als Schlüssel zur Befreiung.

Quiz: 🧭 Folge ich Purusha oder Buddhi?

Dieses Quiz ist kein Persönlichkeitstest im klassischen Sinn – es soll dir helfen, deine innere Ausrichtung in typischen Alltagssituationen zu erkennen. Im Yoga Sutra spricht Patanjali davon, dass wir oft nicht zwischen dem reinen Bewusstsein (Purusha) und dem denkenden Geist (Buddhi) unterscheiden. Dieses Tool lädt dich ein, kleine Momente der Achtsamkeit zu reflektieren: Handel ich gerade aus tiefem Inneren oder reagiere ich auf äußeren Druck, Gewohnheit oder Emotion?

Es gibt keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten – nur Hinweise, die dich auf deinem Weg der Selbsterkenntnis unterstützen können.

Beantworte 5 Fragen aus dem Alltag und finde heraus, wie sehr du mit deinem wahren Selbst verbunden bist.

Denke daran:

- 📌 „Egal wie dein Ergebnis ausgefallen ist – wichtig ist nicht, wo du heute stehst, sondern ob du dich regelmäßig fragst: Was spricht da gerade in mir?“

- 🔍 „Wenn du oft impulsiv reagierst, ist das kein Fehler – sondern eine Einladung, öfter innezuhalten und den Blick nach innen zu richten.“

- 🌱 „Purusha zu erkennen ist ein Prozess – und jeder bewusste Schritt zählt.“

🕉 Vyasa über Purusha, Buddhi und den Weg zur Erkenntnis

Erläuterungen zu Vyasa

Vyasa war ein indischer Philosoph des 5. bzw. 6. Jahrhunderts nach Christi, der den ältesten überlieferten Kommentar zum Yogasutra des Patanjali schrieb. Der Text wird Yogabhashya (wörtlich "Kommentar (Bhashya) zur Yogaphilosophie") genannt und um 600 nach Christi datiert. Vyasas Kommentare zu den Sutras sind oftmals recht kurz.

Ohne Vyasas Kommentar wären viele Sutras heute fast unverständlich. Manche Gelehrte sagen, der Text ist erst durch den Kommentar wirklich „lesbar“.

Vyāsa war vielleicht/wahrscheinlich kein einzelner Autor, sondern ein Titel, der mehrere Kommentatoren der indischen Tradition umfasst. Die Stimme, die wir im Yogasutra-Kommentar hören, ist also vielleicht ein Chor.

Vyasas Yogabhashya wurde im 8./9. Jh. von Shankara (788–820 n. Chr, indischer Gelehrter, Vedanta-Philosoph, Begründer der Advaitavedānta-Tradition) kommentiert. Sein Kommentar nennt sich Yogabhashyavivarana, Vivarana ist ein Unterkommentar.

Auch Vachaspati Mishra hat einen frühen, berühmten Kommentar zum Yogasutra geschrieben. (Meine Quellen für diese Kommentare waren unterschiedliche Bücher und Webseiten, zum Beispiel Legget (siehe Literatur) und wisdomlib.org/hinduism/book/yoga-sutras-with-commentaries/). Ich gebe hier diese Kommentare in für mich relevanten Auszügen in Worten wieder, die für mich den Sinn in heutigen Worten am besten wiedergeben. Dies ist explizit kein Bemühen, die Originalkommentare wortgetreu wiederzugeben. Fehlinterpretationen sind natürlich in meiner Verantwortung.

Du siehst etwas anders, hast einen Fehler gefunden oder möchtest etwas ergänzen? Bitte schreibe dies unten bei "Ergänzungen von dir".

Die Kommentare von Vyasa, Mishra und Shankara sind oft wörtlich übersetzt worden, zum Beispiel bei den oben angegebenen Quellen.

Der klassische Kommentator Vyasa beschreibt in seinem Kommentar zum Yoga Sutra einen tiefen Zusammenhang zwischen dem inneren Drang zu existieren und dem Streben nach Erkenntnis des wahren Selbst – Purusha.

✨ Der Wille zu Sein und die Qualität des Geistes

Nach Vyasa besitzt jeder Mensch eine Essenz des "Willens zu Sein" – also einen grundlegenden Drang nach Existenz und Bewusstheit. Diese Essenz ist eigentlich von lichtvoller, klarer Natur – sie gehört dem Bereich der Erleuchtung an.

Doch dieser Wille ist nicht isoliert. Er ist ständig umgeben von zwei Kräften, die unseren Geist färben:

- Rajas – unruhige, antreibende Energie

- Tamas – träge, blockierende Energie

Solange diese beiden Qualitäten (Gunas) in unserem Bewusstsein aktiv mitwirken, bleibt unser Erleben von der wahren Natur des Selbst überlagert. Erst wenn sie überwunden oder beruhigt werden, kann sich eine klare Unterscheidung zwischen Purusha und der objektiven Welt (Prakriti) herausbilden.

🧠 Buddhi spiegelt, ist aber nicht das Selbst

In einem fortgeschrittenen Zustand beginnt die Buddhi (der feinstoffliche Intellekt) zwischen dem inneren Seher (Purusha) und der äußeren Welt zu unterscheiden. Dennoch ist Buddhi selbst ein Teil der Natur (Prakriti) – also nicht das wahre Selbst, sondern nur ein besonders klares, verfeinertes Werkzeug.

Hier liegt laut Vyasa die zentrale Verwechslung: Wir erleben die Welt durch Buddhi, und weil sie so fein und reflektierend ist, halten wir ihre Vorstellungen fälschlicherweise für das Selbst.

Diese "Vorstellung vom Selbst", die durch Buddhi erzeugt wird, ist aber nicht der Purusha selbst. Der Purusha ist jenseits jeder Vorstellung – reines, unveränderliches Bewusstsein, das sich nicht über ein Objekt oder ein Bild erkennen lässt.

🔍 Was ist "Erfahrung" aus yogischer Sicht?

Vyasa erklärt, dass Erfahrung entsteht, wenn man nicht klar zwischen dem inneren Seher (Purusha) und der beobachtbaren Welt unterscheidet.

Die Begriffe, mit denen wir die Welt beschreiben, vermischen sich. Wir erleben Freude, Schmerz, Gedanken – und glauben, wir seien diese Erlebnisse.

Doch in Wirklichkeit ist all das nur Teil der Buddhi – also der feinsten Schicht unseres Geistes, die die Welt interpretiert. Purusha dagegen ist still, unbewegt und sieht nur. Er ist der Beobachter hinter allem Beobachteten.

🧘 Der Weg zur Erkenntnis: Samyama auf den Purusha

Wie gelangt man nun zur Erkenntnis dieses wahren Selbst? Vyasa macht deutlich:

Nur durch Samyama auf das, was wirklich aus sich selbst heraus existiert – den Purusha –, entsteht wahres Wissen um das Selbst.

Samyama (die Verbindung von Konzentration, Meditation und tiefer Versenkung) muss sich nicht auf Vorstellungen oder Inhalte richten, sondern auf das, was jenseits aller Objekte liegt. Nur durch direktes inneres Schauen kann sich das Selbst selbst erkennen.

Vyasa betont zum Schluss eine tiefgründige Frage:

„Wodurch soll der Wissende (also Purusha) erkannt werden?“

Diese Frage macht deutlich, dass der Purusha nicht über Methoden, Begriffe oder Bilder erkannt werden kann – er erkennt sich selbst, durch sich selbst. Und genau das ist das Ziel des Yoga: die direkte Erkenntnis des eigenen, unveränderlichen Bewusstseins.

Ergänzender Impuls

Für deine eigene Praxis kann das bedeuten:

Wenn du meditierst, versuche nicht, „etwas“ zu sehen oder zu fühlen. Sondern wende deine Aufmerksamkeit auf die Instanz, die gerade schaut. Nicht auf das Gesehene – sondern auf den Sehenden.

Dort beginnt die Unterscheidung zwischen Buddhi und Purusha. Dort beginnt das, was Vyasa als wahre Erkenntnis beschreibt.

Übungsvorschlag zu Sutra III-36

Nimm folgende Fragestellung mit in deine Meditation und/oder frage dich das hin und wieder über den Tag: “Was liegt im Interesse meines wahren/höheren Selbst?” Versuche gleichzeitig, nicht nur das durch die Sinne Wahrgenomme zu bemerken, sondern auch das/den/die, das/der/die wahrnimmt.

Meine Erkenntnisse/Erfahrungen bei/mit dieser Übung

... oder kannst du eine andere Übung zum besseren Verständnis bzw. zum Erfahren dieser Sutra ergänzen?

Alltagsrelevanz der Sutra

Auch außerhalb formeller Meditationspraxis kann diese Sutra Orientierung bieten: Immer wenn eine Entscheidung ansteht, kann man sich fragen, ob sie dem wahren Selbst entspricht oder nur dem momentanen Bedürfnis, dem Begehren oder der Angst des individuellen Geistes. Dieses bewusste Innehalten – ein „Mini-Samyama“ im Alltag – stärkt die Fähigkeit zur inneren Unterscheidung und führt langfristig zu mehr Klarheit, innerem Frieden und Ausrichtung.

🤓 Abschließende Fakten und Gedanken rund um Purusha, Buddhi & das Yoga Sutra

- Purusha lacht nicht. In der Philosophie ist Purusha völlig unbewegt, beobachtend – also auch nicht emotional. Wenn du dich also freust, ist das schon nicht mehr Purusha, sondern Buddhi, die die Freude spiegelt.

- Der Begriff „Samyama“ kommt in kaum einem anderen Yoga-Text vor. Patanjali hat ihn quasi „erfunden“ als Dreiklangtechnik – andere Schriften trennen Meditation und Konzentration viel klarer.

- Im klassischen Yoga ist Buddhi nicht „schlecht“ – sondern sogar ein notwendiger Helfer. Erst wenn sie sattvisch, also lichtvoll und rein ist, kann sie als Sprungbrett zur Selbst-Erkenntnis dienen.

- „Kaivalya“, die endgültige Befreiung, bedeutet wörtlich: „Alleinsein“. Aber nicht im Sinne von Einsamkeit, sondern als tiefster innerer Zustand von Unabhängigkeit und Klarheit.

- Iyengar soll einmal gesagt haben: „Selbst Samadhi kann ein Hindernis sein, wenn man daran haftet.“ – Ein Hinweis darauf, dass selbst höchste Zustände noch nicht das Ziel sind.

- Der Unterschied zwischen Purusha und Buddhi lässt sich nie „beweisen“ – nur erfahren. Das macht diese Sutra so schwer fassbar, aber gleichzeitig unglaublich faszinierend.

Siehe auch folgende Sutras

Yogasutra III.36 steht in inhaltlicher Verbindung mit früheren Schlüsselsutren:

- I.16 über das höchste Nicht-Anhaften (para-vairagya) gegenüber selbst sattvischen Erfahrungen,

- II.26, das die fortwährende Unterscheidung (viveka-khyati) als Pfad zur Befreiung beschreibt,

- und I.24, das Purusha als unberührt, bewusst und frei von Karma charakterisiert.

Yoga Sutra I-16: Das Nichtbegehren nach den Elementen der Erscheinungswelt führt zur Wahrnehmung des wahren Selbstes, des Purushas – die höchste Form der Verhaftungslosigkeit

Yoga Sutra I-24: Ishvarah ist als besonderes Wesen unberührt von Leid, Karma oder Wünschen

Yoga Sutra II-26: Die Entwicklung und ununterbrochene Anwendung einer reinen Unterscheidungskraft (Viveka) beendet die Unwissenheit

Siehe auch

Yoga Sutra I-3: Dann ruht der Wahrnehmende in seiner wahren Natur

Yoga Sutra II-18: Die wahrgenommenen Objekte sind aus den 3 Gunas mit den Eigenschaften Klarheit, Aktivität und Trägheit zusammengesetzt, bestehen aus Elementen und Wahrnehmungskräften – alles Wahrgenommene dient der sinnlichen Erfahrung und der Befreiung

Yoga Sutra II-20: Der Sehende ist reines Bewusstsein; doch er sieht [die Welt] durch den [täuschungsanfälligen] Geist

Yoga Sutra III-35: Samyama auf das Herz führt zum Verstehen unseres Geistes

Yoga Sutra IV-34: Das Ziel des Purushas, unseres wahren Selbstes, ist das Aufgehen der Gunas in die Prakriti, der Urnatur, und seine Rückkehr zu Kaivalya, der absoluten Freiheit. Purusha, ruht dann in seiner wahren Natur. Hier endet die Yogalehre – iti.

Dann wären da noch III.37, III.50 und III.56 für mehr über sattva-purusayor, denn wenn sattva-purusayor in reinem Zustand ausgeglichen ist, so einige Kommentatoren, wird Kaivalyam (Befreiung, Erleuchtung) erreicht. Kapitel 4 im Yogasutra widmet sich Kaivalya.

Yoga Sutra III-37: Von Samyama auf Purusha entstehen intuitives Wissen, Hören, Sehen, Schmecken und Riechen

Yoga Sutra III-50: Durch tiefgehendes Erkennen des Unterschiedes zwischen Sattwa (der reine und lichtvolle Geist) und Purusha (das wahre Selbst) erlangt der Yogi Allmacht (Oberhoheit über alle Wesen) und Allwissenheit

Yoga Sutra III-56: Wenn der Geist so rein (Sattva) wird wie das wahre Selbst (Seele, Purusha), erreicht der Yogi Befreiung (Kaivalya, Vollendung im Yoga)

Ergänzungen und Fragen von dir zur Sutra

Ist etwas unklar geblieben? Kannst du etwas ergänzen oder korrigieren?

Der Stoff der Sutras ist für uns heutige Menschen nicht leicht zu verstehen. Ist im obigen Text irgendetwas nicht ganz klar geworden? Oder kannst du etwas verdeutlichen oder berichtigen? Eine eigene Erfahrung schildern ... Vielen Dank vorab für jeden entsprechenden Hinweis oder eine Anregung:

Videos zu Sutra III-36

Überwindung der Individualität - Wissen der Seele – Kommentar von Sukadev zu Yoga Sutra - Kap. 3, Vers 36

Länge: 10 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Anvita Dixit: Ihr Kommentar zu dieser Sutra (bei ihr Sutra 3.35): Wissen über Purusha

Länge: 12 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Video von Ahnand Krishna zur Sutra

Kräfte von Samyama: Asha Nayaswami zu Sutra 3:28-36

Länge: 73 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Beliebt & gut bewertet: Bücher zum Yogasutra

Patanjalis Yogasutra: Der Königsweg zu einem weisen Leben*

Von Ralph Skuban. Sehr hochwertig, viele kluge Gedanken. | Bei Amazon 🔎

Die Yogaweisheit des Patanjali für Menschen von heute*

Von Sukade Bretz. Fundierte Kommentierung mit vielen Praxis- und Alltagsauslegungen. | Bei Amazon 🔎

Yogasutra für Einsteiger: Entdecke die Seele des Yogas*

Von Mira Blumenberg. Momentan sehr beliebt auf Amazon, leicht geschrieben. | Bei Amazon 🔎

Alte Schriften auf Yoga-Welten.de

- Das Yogasutra – jede Sutra detailliert erläutert

- Die Hatha-Yoga-Pradipika – kapitelweise zusammengefasst

- Zusammenfassung der Bhagavad-Gita

- Eine kurze Zusammenfassung der Upanishaden und des Mahabharata

- Die Mandukya Upanishad – deutsche Übertragung

- Die Gheranda Samhita – kapitelweise zusammengefasst

- Yoga in der Bhagavad Gita – die bunte Vielfalt

➔ Zu allen alten Schriften auf Yoga-Welten.de

Weitere oft aufgerufene alte Schriften

- Yoga im Mahabmarata – erste Systematik

- Goraksa-Sataka – die älteste Hatha-Abhandlung

- Brahma-Sutra Bhashya von Sankara – der Kommentar von Sankara

- Mrigendra Tantra Yoga Pada

- Die Shiva Samhita